基于模型认知的课堂教学策略

2020-05-26何兆铭

何兆铭

【摘要】 通过对普通高中化学选择性必修模块1《化学反应原理》中“原电池”(第1课时)教学研究,以建构主义教学理论为指导,认为促进学生模型认知素养发展的课堂教学策略为: 创设问题情境,初步建构模型;开展实验探究,发展模型认知;深入微观探析,深度理解模型;迁移应用模型,解决实际问题。

【关键词】 模型认知 课堂教学 策略

【中图分类号】 G633.8 【文献标识码】 A 【文章编号】 1992-7711(2020)13-151-02

一、问题的提出

《普通高中化学课程标准(2017年版)》提出课程的基本理念第一条是:以发展化学学科核心素养为主旨。模型认知是化学学科核心素养的重要方面,化学学科核心素养具体体现了化学学科育人价值。学生通过化学的学习,逐步形成正确价值观念、必备品格、关键能力。因此,化学课堂教学要积极探索有效的教学策略,促进学生学科核心素养的发展。

模型认知素养的内涵可以理解为:通过分析、推理、归纳、论证等思维方法,认识研究对象的本质、特征,认识构成各要素及其相互关系,建立认知模型,运用模型去解释相关现象,应用模型揭示现象的本质或规律。

二、模型认知的课堂教学理论依据

建构主义理论认为,知识是在一定的情境下,通过教师、同伴的帮助,利用一定的学习资源,通过协作、对话等方式,学习者主动建构知识意义的过程。建构主义教学观认为:在教师指导下,以学生为中心的学习,既发挥学生的主体作用,又发挥教师的指导作用,教师是意义建构的促进者。

学习包含新旧知识经验的冲突,引发认知结构的重组,是新旧知识经验之间相互作用的过程。根据建构主义理论,模型认知的课堂教学思路:教师创设真实问题情境,启发学生联想已有的知识、经验,引导学生主动探索、主动交流讨论;引导学生主动发现问题,主动建构模型,应用模型解决问题。

三、模型认知的课堂教学策略探究

本文通过对普通高中化学选择性必修模块1《化学反应原理》中“原电池”(第1课时)教学为例研究,探讨基于模型认知的课堂教学策略。

(一)创设问题情境,初步建构模型

任务一:分析问题,初步设计原电池模型。

1.试判断下列装置,是否能构成原电池?

2.什么是原电池?构成原电池的条件是什么?

通过学生思考分析以上两个问题,让学生联想原有的必修模块中原电池相关知识,初步总结原电池的模型是:原电池把化学能转化为电能的装置;构成原电池的条件是:(1)两个导体做电极,(2)有电解质溶液,(3)形成闭合电路,(4)有自发的氧化还原反应;这些要素共同作用构成原电池。

(二)开展实验探究,发展模型认知

任务二:实验探究,改進原电池。

1.提出实验探究问题:

能否以反应Zn+CuSO4=ZnSO4+Cu为原理设计原电池?提供实验用品:锌片、铜片、硫酸铜溶液、电流表、烧杯、盐桥、导线等。

学生自主设计原电池实验,进行实验探究活动,实验完成后,进行讨论分析。

2.实验探究过程与分析:

(1)发现问题:学生按图1装置进行实验,发现电流不稳定,

电流逐渐变小,锌片上有红色物质析出。

(2)提出问题,进行猜想与假设:锌片有铜析出导致电流不稳定。

(3)交流讨论,设计实验:如何设计可以提供稳定电流的原电池?

经过学生交流讨论,设计出如图2的改进原电池装置。

(4)进行实验,收集证据:改进原电池装置观察到电流稳定,铜片有红色物质析出。

(5)解释与结论:改进原电池装置锌片无铜析出,

改进后的原电池可以提供稳定电流。

(6)得出结论:图1原电池装置锌片有铜析出导致

电流不稳定假设成立。

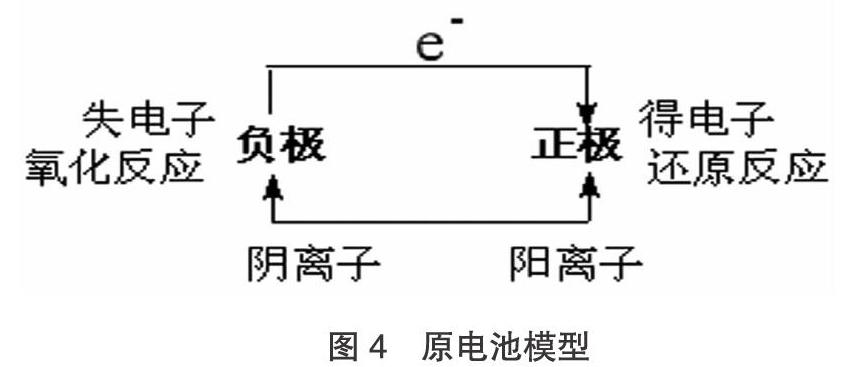

(7)改进原电池实验对比电解质溶液的温度变化。

用手持技术实验,测试对比图1、图2原电池装置中电解质溶液的温度变化(如图3)。

通过实验对比图1、图2实验装置中电解质溶液的温度变化,让学生直观理解:图1电池装置,负极Zn可与CuSO4直接发生反应,导致部分化学能转化为热能。图2电池装置,负极不与所接触的电解质溶液反应,化学能在转化为电能时损耗较小,电流保持稳定,能量转化效率更高。从能量转化度,深化单液原电池与双液原电池能量转化的模型认知。

通过学生探究实验活动,设计单液原电池改进为双液原电池,提高了化学反应的能量利用率,充分将化学能转化为电能,培养绿色化学思想,原电池模型的建构简单从到复杂,促进学生的认知能力和实验探究关键能力的提升。

(三)深入微观探析,深度理解模型

任务三:用微观视角,理解原电池模型。

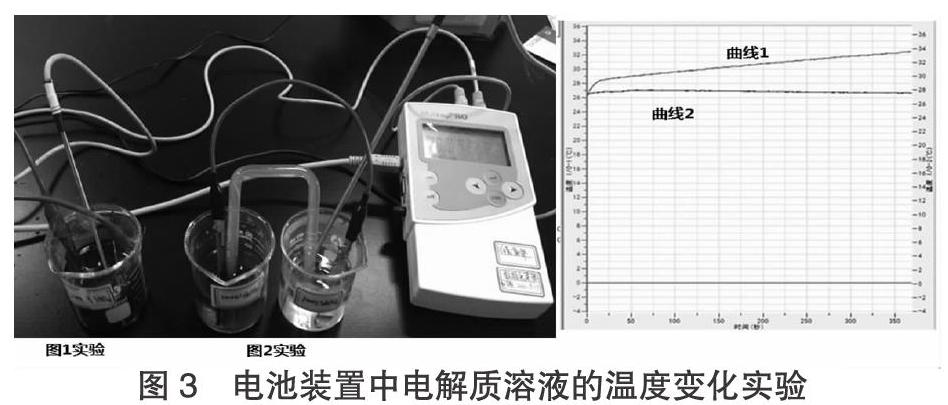

将图2实验装置设计成动画,演示电子、离子的运动与流向。通过动画演示,对原电池工作原理进行讨论、分析、归纳,从本质、规律深度理解原电池模型。

1.电极判断及电极反应:

负极:失去电子,发生氧化反应;负极反应式:Zn-2e-=Zn2+.

正极:得到电子,发生还原反应;正极反应式:Cu2++2e-=Cu.

2.电流方向:由正极流向负极。

3.电子定向移动方向:由负极流出,经过导线,流入正极,形成外电路,与电流方向相反。

4.离子定向移动方向:在电解质溶液中,阳离子向正极定向移动,阴离子往负极定向移动,形成内电路。

构建原电池模型如图3.

通过对原电池工作原理的微观视角的分析,让学生认识原电池发生氧化还原反应的本质,图2实验电池总反应为:Zn+Cu2+=Zn2++Cu,从具体的化学反应,认识构成物质的分子、原子、离子、电子等微观粒子在原电池中的变化规律。认识化学变化的本质是:化学键的断裂和形成,化学变化都伴随能量变化,在化学变化过程中,质量和能量守恒,多视角全面理解原电池原理,促进学生对原电池模型的意义建构。

(四)迁移应用模型,解决实际问题

任务四:迁移应用原电池模型,解决社会实际问题。

学业质量评价:试以铝、铂网、空气、海水为材料,设计一个燃料原电池,试写出有关电极反应式、电池反应总式,分析Al3+和电子的流向。

分析:运用图3原电池模型,解决相关问题。燃料原电池设计为:用铝作负极,空气和铂网作正极,海水作电解质溶液组成原电池:

负极反应式:4Al-12e-=4Al3+

正极反应式:3O2+6H2O+12e-=12OH-

电池反应总式:4Al+3O2+6H2O=4Al(OH)3

Al3+在海水电解质溶液中流向正极(铂网),电子由外电路流向正极。

通过学生设计铝空气燃料原电池,运用刚学过的原电池原理和原电池模型,去解决实际问题。我国以铝-空气-海水为能源的新型电池,已经应用于海上做航标灯,让学生增长见识,学以致用,从化学走向社会。认识化学是创造性的科学,化学推动了现代社会文明进步,让学生感悟化学的发展,领会化学给社会创造文明。

四、结语

(一)知识与技能是模型建构的基石

化学基础知识与基本技能是模型建构的基石,没有丰富的化学知识的作为基础,思想、方法就成为空中楼阁,學习是在原有的认知基础上建构,由浅表知识上升为模型认知,需要将基础知识、基本技能、基本方法等关联起来,找到相互联系,找到规律,这就要学生的研究物质及其变化时,积极参与,运用基础知识与基本技能去发现问题。当学生认识水平在学习活动中不断提升,才能容易从具体的知识中提炼出方法,认识物质及其变化的本质,上升为模型认知。

(二)思维方法是模型建构的关键

学习是在一定的问题情境下,进行意义建构的。基于模型认知的教学,教师根据教学内容创设真实的问题情境,用问题驱动引导学生进行探究性实践活动。在学生学习实践活动,运用科学的分类组合、分析推理、分析猜测、归纳论证等思维方法,去发现问题、分析研究问题、解决问题。通过高阶思维活动,找到事物的本质规律,抽象到理性认识,建构模型,促进学生深度学习。

(三)活动体验是模型建构的有效途径

化学是以实验为基础的科学,学生亲身参与实践活动、动手操作实验获得感性认识,在感性认识的基础上,经过分析、比较、抽象、推断、预测等高阶思维加工,对事物获得深刻的认识,对知识的本质、规律有深度的理解,从感性认识上升到理性认识。学生参与实验与探究活动,体验知识建构、模型建构的过程,将相关信息整合到自己原有的认知当中,促进学生模型认知素养的提高。

[ 参 考 文 献 ]

[1]教育部.普通高中化学课程标准(2017版)[M].北京:人民教育出版社,2018:2,3,4.

[2]李志厚.变革课堂教学方式——建构主义学习理念及其在教学中的应用[M].广州:广东教育出版社,2010:13.