集体决策能够改善国有企业投资效率吗?

——基于“三重一大”意见的准自然实验研究

2020-05-22李万利徐细雄

李万利 徐细雄

(重庆大学 经济与工商管理学院,重庆 400030)

一、引言

国有企业效率低下问题一直广受诟病,并得到学界的持续关注(刘小玄,1995;刘瑞明 等,2010)。一种观点认为,国有企业效率低下源于所有者缺位导致的代理冲突,因而只有民营化改制才能彻底解决国有企业效率问题(张维迎,1999);另一种观点则强调,国有企业效率低下的根源在于不公平竞争条件下形成的预算软约束,因此引入市场竞争机制是国有企业改革的关键(Lin et al.,1998)。围绕上述两种理论观点和改革路径的争议,部分研究实证发现,民营化改制确实有利于提升国有企业效率(刘小玄,2004;胡一帆 等,2006;Bai et al.,2009);另有经验证据表明,引入竞争和市场机制也能改善国有企业效率,因此产权改革并非解决国有企业效率问题的唯一途径(辛清泉 等,2009;孔东民 等,2014;余明桂 等,2016;盛丹 等,2016)。以上两种观点孰是孰非至今仍未达成一致。

虽然上述两种观点对国有企业效率低下的原因认知有所不同,但无论是代理冲突还是预算软约束所致,最终都表现为企业资源错配和投资效率损失。“产权论”与“竞争论”的根本分歧仅在于,前者侧重经营者因主观代理动机诱发的权力寻租与效率损失,后者则强调经营者因客观预算软约束导致的道德风险与效率损失。这意味着,“产权论”和“竞争论”都将经营者决策失误视为国有企业效率低下的根源。从现实情况看,国家审计署对国有企业经济责任审计的结果显示,国有企业重大经营决策存在程序违规、决策失误等造成重大经济损失和国有资产流失的问题长期居首位。由此可见,能否通过决策机制改革,完善经营者决策监管,抑制重大决策失误,进而提升决策质量,成为深化国有企业改革进程中难以回避的关键问题。

决策理论指出,相对于个体决策,集体决策下团队成员能够识别和整合更多的决策信息,因此更有利于提升决策质量(Davis,1973;Carson et al.,2007)、应对复杂的决策环境(Brodbeck et al.,2007)。同时,集体决策还能够强化权力监督和制衡,减少权力过大或过于集中所导致的寻租腐败及效率损失(Baldenius et al.,2014)。赵娜等(2014)认为,重大决策集体讨论决定是民主集中制的直接体现,能够有效降低或避免在重大问题决策上的失误。为规范国有企业领导人决策行为,提高决策水平,降低决策风险,中共中央办公厅、国务院办公厅于2010年颁布《关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》(以下简称《“三重一大”意见》)。《“三重一大”意见》明确指出,凡属重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金运作(简称“三重一大”)事项必须由领导班子集体做出决定。(1)2018年新修订的《中国共产党纪律处分条例》第七十条指出:“违反民主集中制原则,有下列行为之一的,给予警告或者严重警告处分;情节严重的,给予撤销党内职务或者留党察看处分:(一)拒不执行或者擅自改变党组织作出的重大决定的;(二)违反议事规则,个人或者少数人决定重大问题的;(三)故意规避集体决策,决定重大事项、重要干部任免、重要项目安排和大额资金使用的;(四)借集体决策名义集体违规的。”这充分体现了党中央对贯彻执行集体决策原则的重视程度。根据《“三重一大”意见》,在董事会和经理层对重大问题进行表决前,国有企业党组织应提前召开党委会并经集体讨论提出前置性意见和决策建议。该制度的颁布执行是中央政府试图通过强化党委集体领导与决策功能,完善内部决策程序,改善国有企业决策与治理环境的一项重要举措。那么,《“三重一大”意见》的实际执行效果如何,其导入的集体决策制度能否有效改善国有企业投资效率,党组织治理又在其中扮演何种角色。本研究将着重解答上述几个问题。

选择企业投资效率作为研究对象的主要原因在于:第一,作为企业最重要的战略决策行动之一,投资决策是实现未来经营业绩和企业价值增长的基石。特别是长期以来中国的经济增长主要由投资拉动,当前也处于从规模导向到效率驱动的转型关键期。因此,深入探究企业投资效率的关键影响因素对于实现高质量发展目标具有重要的现实意义。第二,投资效率普遍不高是中国国有企业改革亟待解决的主要难题,也是体现和影响国有企业改革成效的重要方面。第三,国有企业投资决策是“三重一大”事项涉及的核心内容之一,也是《“三重一大”意见》组织实施和监督检查的重点(2)“三重一大”的重大项目安排事项是指对企业资产规模、资本结构、盈利能力以及生产装备、技术状况等产生重要影响的项目的设立和安排,主要包括年度投资计划,融资、担保项目,期权、期货等金融衍生业务,重要设备和技术引进,采购大宗物资和购买服务,重大工程建设项目,以及其他重大项目安排事项。。聚焦这一决策制度改革引发的国有企业投资效率变化可以为定量评估《“三重一大”意见》的实际执行效果提供一个合适的场景。

基于上述分析,本文以《“三重一大”意见》作为准自然实验场景,采用双重差分模型考察集体决策制度对国有企业投资效率的影响。本研究的贡献主要体现在:

首先,与“产权论”和“竞争论”观点不同(张维迎,1999;Lin et al.,1998),本文侧重从决策理论视角来理解国有企业效率低下问题。相对于集权治理与个体决策,集体决策机制有利于提升企业经营者的决策能力并强化决策监管,进而对抑制重大决策失误及高管权力寻租,改善国有企业投资效率与经营绩效产生积极作用。本文研究表明,民营化改制或彻底市场化并非解决国有企业效率低下问题的仅有途径,优化内部决策机制同样是提升国有企业效率的重要方面和可能选择。这不仅有助于在理论上消解国企民营化改革的相关争议,也可以在实践上为深化国有企业改革提供一种新的思路。

其次,集体决策与个体决策的效率问题一直是管理学和心理学等领域的研究热点。不同于传统个体与组织行为视角的研究,本文从企业层面出发以《“三重一大”意见》为准自然实验场景检验了集体决策制度与国有企业投资效率的关系,丰富了集体决策方面的研究(Carson et al.,2007;McHugh et al.,2016)。

最后,目前关于《“三重一大”意见》的研究大多停留于理论层面的功能探讨和政策分析,鲜有文献对其实际执行效果进行实证考察。而本研究通过定量分析,提供了“三重一大”事项集体决策制度确实有助于改善国有企业投资效率的经验证据。

二、制度背景与理论分析

(一)《“三重一大”意见》的制度背景

长久以来,政府为解决国有企业效率低下问题进行了一系列改革,其中主要包括产权改革和以市场化为导向的治理改革。1984年中国开始启动“政府分权”改革,并尝试引入市场机制,其中一项主要内容就是扩大企业经营自主权。在此导向下,经营者权力明显加强,经营活力显著提升,但同时也引发了严重的内部人控制问题。杨瑞龙等(1998)甚至认为,在政府扮演所有者角色的条件下,沿着“股东至上主义”的逻辑,改制后的国有企业实际形成了“行政干预下的经营者控制型”治理结构。与此同时,放权改革进程中政府推行“一把手”负责制,加上中国长期孕育形成的“一把手”权力文化,使得企业人、财、物大权最终高度集中在“一把手”的手中(张军 等,2004)。

获得权力的内部经营者可能不会完全按照外部投资者的利益行动,其有动机利用权力寻租谋求私利(陈信元 等,2009;徐细雄 等,2013)。诸多研究表明,中国国有上市公司面临着严重的管理层机会主义行为引发的权力寻租风险与效率损失(赵纯祥 等,2013;谭庆美 等,2015)。近年来,一些中央国企“一把手”的频频落马,也从侧面印证企业决策权力过度集中可能会引发严重的负面后果。

为切实加强国有企业反腐倡廉建设,进一步促进国有企业领导人员廉洁从业,规范决策行为,提高决策水平,中共中央办公厅、国务院办公厅于2010年7月15日专门印发《关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》。《“三重一大”意见》指出,凡属重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金运作事项必须由领导班子集体做出决定;国有企业应当健全议事规则,明确“三重一大”事项的决策规则和程序,完善群众参与、专家咨询和集体决策相结合的决策机制。《“三重一大”意见》还提出,董事会、未设董事会的经理班子研究“三重一大”事项时,应事先与党委(党组)沟通,听取党委(党组)的意见;进入董事会、未设董事会的经理班子的党委(党组)成员,应当贯彻党组织的意见或决定。同时,为保障政策能得到有效的贯彻执行,《“三重一大”意见》还明确规定:“‘三重一大’决策制度的执行情况应当作为巡视、党风廉政建设责任制考核的重要内容和企业领导人员经济责任审计的重点事项。”

(二)集体决策与企业投资效率:理论假设

管理者掌握着企业最重要的投资决策权,对企业经营发展具有决定性作用。由于现代企业所有权与经营权分离,经理人实际控制着企业的资源配置。基于控制权私利目的,内部经理人的投资活动往往不是按投资者利益最大化原则进行。对此,传统理论主要有两种解释:一是委托代理理论。在企业投资决策中,作为代理人的管理者可能会从最大化自身利益的动机出发,投资于有损股东利益或企业效率的项目,比如构建商业帝国、管理者防御及壕堑效应等(Jensen,1986)。二是信息不对称理论。较之外部投资者,管理者更了解公司经营状况,这种信息不对称为内部人进行非效率投资或利益攫取行为提供了便利和空间。并且,国有企业政策性负担较重,也会造成信息不对称情况下监管难度增大,政府很难分清企业业绩低下究竟是源于政策性负担还是管理层机会主义行为(Lin et al.,1998)。

上述两种理论解释的切入点不同,但无论是主观代理动机还是客观信息不对称导致的企业效率损失,本质上都表现为经营者决策失误和企业资源错配。因此,避免企业效率损失的关键及微观基础在于优化企业内部决策机制、提高经营者决策质量。《“三重一大”意见》推出的根本目的就在于规范决策行为,提高决策水平,防范决策风险,保证国有企业科学发展;其核心内容是,凡属重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金运作事项必须由领导班子集体做出决定。本研究认为,“三重一大”事项集体决策制度将对国有企业投资决策行为与投资效率产生重要的积极影响。

第一,集体决策制度能够强化对企业经营者(尤其是“一把手”)决策权力的监督约束,避免个人独断专行或个体利益凌驾于企业利益之上导致的投资效率损失。放权改革背景下中国国有企业的领导者权力高度集中且缺乏有效监督,很容易引发严重的内部人控制问题(陈信元 等,2009;徐细雄 等,2013)。权力高度集中不仅为高管权力寻租及腐败行为提供了机会,同时在高管追求行政晋升的激励下还可能为其商业帝国构建和过度投资提供便利。相关研究发现,经理人权力越大,监督和控制机制越难发挥有效作用,经理人越可能将自身利益凌驾于股东利益之上,为追求权力扩张而进行过度投资的欲望越强(赵纯祥 等,2013;谭庆美 等,2015;Glaser et al.,2013)。与权威治理和个体集中决策不同,《“三重一大”意见》强调凡属重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金运作必须经由领导班子集体讨论决定。特别是在董事会和经理层对重大投资问题进行表决前,国有企业应提前召开党委会并经集体讨论提出前置性意见和决策建议。原因在于,集体决策有助于识别和综合领导班子成员的不同观点,避免个人或少数人专断。由此可见,《“三重一大”意见》通过规范企业决策程序,为加强个体权力的监督与制衡,有效遏制因主观机会主义动机诱发的高管权力寻租与非效率投资行为提供了制度保障。

第二,集体决策制度可以提高企业投资决策质量。在面对重大决策问题时,由于受决策主体有限理性及决策本身复杂性等因素的影响,决策者仅凭个人知识、专长和经验往往难以做出正确决定。一方面,决策权力集中存在一系列弊端,比如决策结构专业化分工程度不高、制度化程度低、偏重经验决策、决策过程封闭和缺乏自我修正与调节机制等(周光辉,2011)。与个体决策不同,集体决策有助于发现和综合不同成员的知识、信息和经验,进而提高决策水平。McHugh et al.(2016)的研究指出,集体决策有利于融合集体智慧并提升决策质量。另一方面,权力过大可能会激发经理人过度自信心理(曾爱民 等,2017),导致经理人更容易忽视其他管理人员的意见,继而做出有损组织利益的极端投资决策(Malmendier et al.,2005)。Li et al.(2013)发现,相对于集体主义决策风格,个体主义决策风格的高管更倾向于选择冒险性投资行动。《“三重一大”意见》强调企业重大投资活动必须坚持集体决策原则,充分利用分散在不同成员手中的信息、知识和资源,通过集思广益和集体智慧增强对优质投资项目的识别能力,提高投资决策的科学性。此外,《“三重一大”意见》还明确规定,国有企业在进行重大投资和工程建设项目决策时应当事先充分听取有关专家的意见。引入外部专家知识的目的在于帮助决策团队更加准确地把握投资项目价值,降低决策失误引发的投资效率损失。

第三,“三重一大”事项集体决策制度有助于提升国有企业内部控制质量,从而改善投资效率。《“三重一大” 意见》不仅通过明确决策范围和规范决策程序等加强对企业决策过程的控制,而且进一步指出决策制度执行情况将被作为国有企业领导人考察、考核、任免、经济责任审计的重要依据,以及巡视、党风廉政建设责任制考核的重要内容,以强化事后监督检查和决策失误的责任追究(3)《“三重一大”意见》第15条规定,“国有企业党委(党组)书记、董事长、未设董事会的总经理(总裁)为本企业实施本意见的主要责任人。”这种主体责任落实能够有效避免集体决策事后责任不明导致的责任追究困难。《“三重一大”意见》第22条规定,“国有企业领导人员违反‘三重一大’决策制度的,应当依照《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》和相关法律法规给予相应的处理,违反规定获取的不正当经济利益,应当责令清退;给国有企业造成经济损失的,应当承担经济赔偿责任。”这进一步强化了事后问责机制。。通过事前、事中及事后的有效控制,可以提升国有企业内部控制质量,降低内部人控制产生的代理成本,进而有效抑制过度投资、避免投资不足(李万福 等,2011)。

基于上述分析,本研究提出:

假设1:“三重一大”事项集体决策制度有利于提升国有企业投资效率。

三、研究设计

(一)样本选择与数据来源

本文选取《“三重一大”意见》实施前后四年为样本观测区间,以A股上市公司2007—2014年数据为样本来源。根据研究需要,我们对初始样本进行了如下筛选:剔除金融行业和保险行业公司;剔除样本观测期间产权性质发生变更的公司;剔除ST及PT公司;剔除资产负债率大于1及存在数据缺失的公司。经过上述处理,本文最终得到11256个样本观测值。企业实际控制人性质来源于万得数据库(WIND),其他企业财务与治理数据均来自国泰安数据库(CSMAR)。为剔除极端值影响,本文对使用的所有连续变量均进行了上下1%水平的缩尾处理。

(二)模型设定与变量定义

双重差分法(DID)在政策效果评估和因果关系识别上具有独特优势,因而被广泛应用。《“三重一大”意见》由中共中央办公厅和国务院办公厅共同颁布,对于企业而言是外生事件;同时,其实施对象为国有企业,对民营企业(即非国有企业)没有直接影响。因此,本文以《“三重一大”意见》作为准自然实验场景,采用双重差分法检验“三重一大”事项集体决策制度对国有企业投资效率的政策效应。具体而言,将国有企业设定为实验组(State=1),将民营企业作为对照组(State=0);并且,构建虚拟变量Post作为事件窗口,2010年及之前年份为0,2010年之后年份为1(4)由于《“三重一大”意见》颁布时间为2010年7月15日,各地方各部门需制定具体实施细则,并报上级审批通过后才能实施,且企业下半年重大投资项目往往是前期决策通过的。因此,本文将2010年作为事件前时间窗口。。模型设定如下:

Absinvesti,t=β0+β1Post+β2State+β3Post×State+βjControlsi,t+∑Year+∑Industry+εi,t

(1)

模型(1)中,被解释变量为企业投资效率(Absinvest),本文使用两种方法进行测度:

第一种方法,运用Richardson(2006)模型来估计企业投资效率,具体模型如下:

Investi,t=β0+β1Qi,t-1+β2Levi,t-1+β3Cashi,t-1+β4Agei,t-1+β5Sizei,t-1+β6Returni,t-1+β7Investi,t-1+∑Year+∑Industry+εi,t

(2)

其中,Invest为新增投资,等于购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减去处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额除以总资产;Q为企业投资机会;Lev为企业资产负债率;Cash为企业现金持有水平;Age为企业上市年龄;Size为企业规模;Return为企业股票年度回报率。模型中还控制了年度效应和行业效应。我们使用模型(2)估计的残差绝对值度量企业投资效率(Absinvest1),其值越大,表明非效率投资水平越高,投资效率越低。进一步,当回归残差大于0时,表示过度投资(Overinvest1);当回归残差小于0时,表示投资不足(Underinvest1),为便于理解,对其取绝对值,值越大表示投资不足越严重。

第二种方法,借鉴王克敏等(2017)的研究,利用Biddle et al.(2009)模型分年度和分行业估计企业投资效率,具体模型如下:

Investi,t=α0+α1Growthi,t-1+εi,t

(3)

其中,Invest为新增投资,Growth为企业销售收入增长率。我们对模型(3)进行分年度和分行业回归,将残差的绝对值作为企业投资效率的第二种度量指标(Absinvest2)。当回归残差大于0时,为过度投资(Overinvest2);当回归残差小于0时,为投资不足(Underinvest2),并对其取绝对值。

参考以往文献,模型(1)中加入的控制变量包括企业规模、资产负债率、经营性现金流、企业成长性、企业年龄、两职合一、高管薪酬、第一大股东持股比例、独立董事占比及行业和年度固定效应。

各变量具体说明见表1。

表1 变量说明

此外,考虑到政策实施效果的滞后性、时效性及持续性等,《“三重一大”意见》对国有企业投资效率的影响可能会随时间变化而有所不同。因此,本文进一步将政策效应平均分解到每一年度,以便考察政策执行效果的持续性。具体来讲,我们分别设置年份虚拟变量(Year_2011,Year_2012,Year_2013及Year_2014),并将其与State交乘。具体模型设置如下:

(4)

(三)描述性统计分析

表2列示了模型(1)中相关变量的描述性统计结果。企业投资效率Absinvest1和Absinvest2的均值分别为0.034、0.045,最大值和最小值分别为0.207、0.256和0.000、0.001,表明不同企业之间的投资效率存在较大差异。过度投资Overinvest1和Overinvest2的均值分别为0.044和0.062,远大于投资不足Underinvest1和Underinvest2的均值0.028和0.035。这意味着,相较于投资不足,样本企业面临的过度投资问题更为严重。State的均值为0.516,即样本中51.6%为国有企业,48.4%为民营企业。

表2 主要变量的描述性统计

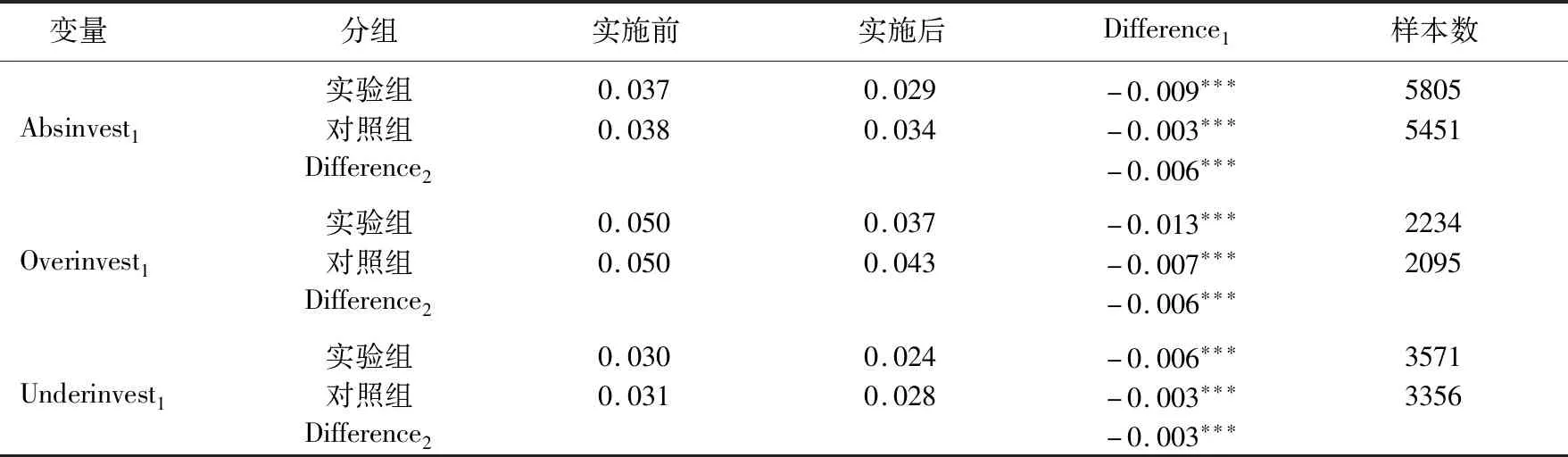

表3和表4报告了《“三重一大”意见》实施前后国有企业(实验组)和民营企业(对照组)投资效率的变化情况及其差异。

表3是以Absinvest1度量企业投资效率的检验结果。我们发现,《“三重一大”意见》实施后国有企业投资效率提高了0.009,而民营企业仅提高0.003,国有企业投资效率的提升幅度比民营企业高出0.006,且在1%水平存在显著差异。进一步,区分过度投资(Overinvest1)和投资不足(Underinvest1)后发现:《“三重一大”意见》实施后国有企业过度投资水平显著下降0.013,民营企业仅下降0.007,国有企业的下降幅度比民营企业高出0.006,且在1%水平存在显著差异;《“三重一大”意见》实施后国有企业投资不足水平下降0.006,民营企业仅下降0.003,国有企业的下降幅度比民营企业高出0.003,且在1%水平存在显著差异;过度投资的变化差异明显高于投资不足的变化差异。表4是以Absinvest2度量企业投资效率的检验结果,与表3类似,不再赘述。

以上结果表明,《“三重一大”意见》实施后,与不受该制度影响的民营企业相比,国有企业投资效率的提升效果更加明显;并且,相比投资不足,其对过度投资的积极效应更加明显。前文假设得到初步支持。

表3 《“三重一大”意见》实施前后企业投资效率的变化差异:Richardson(2006)模型估计

注:差值Difference1=《“三重一大”意见》实施后的样本均值-《“三重一大”意见》实施前的样本均值;差值Difference2=实验组《“三重一大”意见》实施前后的均值变化-对照组《“三重一大”意见》实施前后的均值变化。***、**、*分别表示1%、5%、10%的显著性水平。

注:差值Difference1=《“三重一大”意见》实施后的样本均值-《“三重一大”意见》实施前的样本均值;差值Difference2=实验组《“三重一大”意见》实施前后的均值变化-对照组《“三重一大”意见》实施前后的均值变化。***、**、*分别表示1%、5%、10%的显著性水平。

四、实证结果分析

(一)集体决策制度对国有企业投资效率的影响效应

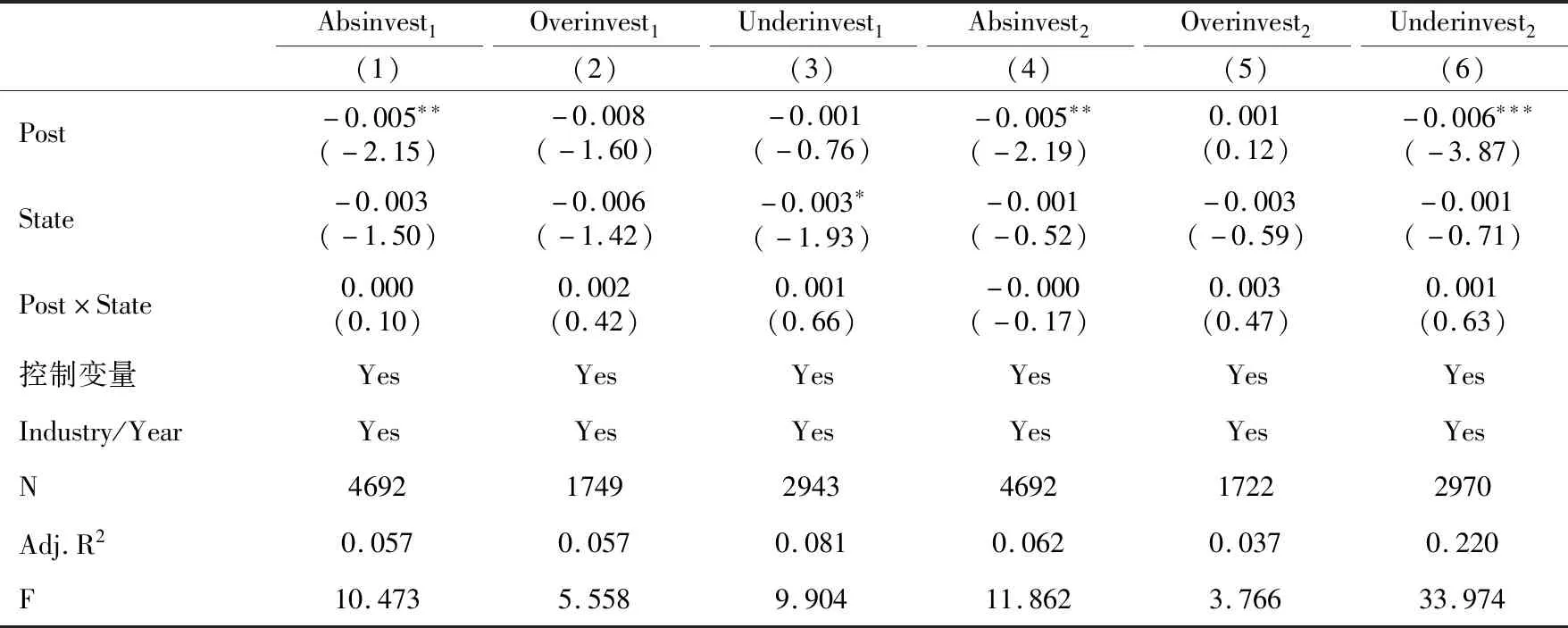

表5报告了“三重一大”事项集体决策制度对国有企业投资效率的回归结果,我们分别使用Absinvest1和Absinvest2来度量企业投资效率。列(1)和列(4)是没有加入控制变量的回归结果,交互项Post×State的回归系数分别为-0.006和-0.006,且均在1%水平上显著;列(2)和列(5)是加入其他控制变量的回归结果,Post×State的回归系数分别为-0.005和-0.007,且均在1%水平上显著。以上结果表明:《“三重一大”意见》实施后,相对于不受该政策影响的民营企业,国有企业投资效率得到显著提升,即“三重一大”事项集体决策制度能显著改善国有企业投资效率,本文假设得到支持。其他控制变量的回归结果与以往研究结论基本一致。

列(3)和列(6)报告了分年度回归的结果。平均而言,“三重一大”事项集体决策制度对国有企业投资效率在2011年或2012年即开始产生显著影响,且该政策效应至2013年和2014年依然显著存在(5)Year_2011、Year_2012、Year_2013及Year_2014为年度虚拟变量,包含在年度效应中。为节省篇幅,其回归结果未列出。。这表明,《“三重一大”意见》不仅短期内可以显著改善国有企业投资效率,而且在未来几年内依然能够持续发挥作用。由此可见,该政策的实际贯彻执行效果具有较强的持续性。

表5 “三重一大”事项集体决策制度与国有企业投资效率的回归结果

注:***、**、*分别表示1%、5%、10%的显著性水平;括号内为异方差调整后(Robust)的t值。

进一步,我们将企业投资效率区分为过度投资和投资不足,以考察“三重一大”事项集体决策制度到底如何提高国有企业投资效率?是通过抑制过度投资,还是改善投资不足,抑或两种途径共同发挥作用?相关回归结果列于表6。

表6中,列(1)和列(3)分别使用Overinvest1和Overinvest2度量企业过度投资水平,交互项Post×State的回归系数分别为-0.006和-0.013,且分别在5%和1%水平上显著;列(2)和列(4)分别使用Underinvest1和Underinvest2度量企业投资不足水平,交互项Post×State的回归系数分别为-0.002和-0.001,但均没有通过显著性检验。以上结果表明,“三重一大”事项集体决策制度能有效抑制国有企业过度投资水平,但对投资不足的改善作用不明显,即“三重一大”事项集体决策制度主要通过抑制过度投资这一途径来提升国有企业投资效率。

表6 区分过度投资和投资不足的回归结果

注:***、**、*分别表示1%、5%、10%的显著性水平;括号内为异方差调整后(Robust)的t值。

(二)内生性问题处理

1.条件双重差分模型检验(PSM+DID)

在使用双重差分法进行分析时,要求实验组和控制组的选择是随机的。由于国有企业作为国民经济的支柱性力量,其与政府存在“天然”的利益关系,这可能造成实验组和控制组的选择并不是随机的,从而导致自选择问题。针对于此,我们采用条件双重差分模型,即倾向评分匹配法与双重差分法相结合(PSM+DID)的方法进行稳健性检验。参考余明桂等(2016)的做法,首先运用Logit模型通过公司规模、财务杠杆、投资机会、年度和行业对产权性质(State)进行回归,然后根据Logit模型估计得到的倾向得分,为实验组样本找寻最为接近的控制组样本,并进行1∶1邻近匹配。使用匹配后得到的样本重新回归,结果列于表7。从中可见,在控制样本自选择可能带来的影响后,前文结论依然成立。

表7 条件双重差分模型的回归结果

注:***、**、*分别表示1%、5%、10%的显著性水平;括号内为异方差调整后(Robust)的t值。

2.安慰剂检验(Placebo Test)

《“三重一大”意见》可能并不是完全的外生冲击事件,为消除这一顾虑,我们参考盛丹等(2016)的做法,使用该政策颁布前的样本数据进行安慰剂检验。具体来讲,我们假定《“三重一大”意见》是在2009年实施的,2009—2010年Post取值为1,2007—2008年Post取值为0。若国有企业投资效率的提升确实是由《“三重一大”意见》实施导致的,则安慰剂检验的回归结果中,Post×State的估计系数应不显著。

由表8可见,各模型中交互项Post×State与企业投资效率、过度投资以及投资不足的回归系数均不显著。假设其他年份为事件发生年度,结果也与此类似。这进一步表明本文结论是可靠的。

表8 安慰剂检验的回归结果

注:***、**、*分别表示1%、5%、10%的显著性水平;括号内为异方差调整后(Robust)的t值。

(三)其他稳健性检验

1.剔除政策当期的可能影响

为了避免《“三重一大”意见》颁布当期对本文研究结论造成干扰,我们剔除2010年样本观测值,重新进行回归分析。

表9的结果显示,交互项Post×State与企业投资效率的回归系数均在1%水平显著为负,与过度投资的回归系数分别在5%和1%水平显著为负,与投资不足的回归系数虽为负却均不显著,这与前文的实证结论完全相同。此外,我们还将2010年作为事件窗口重新开展实证检验,回归结果亦未发生明显改变。

表9 稳健性检验:剔除当期效应的回归结果

注:***、**、*分别表示1%、5%、10%的显著性水平;括号内为异方差调整后(Robust)的t值。

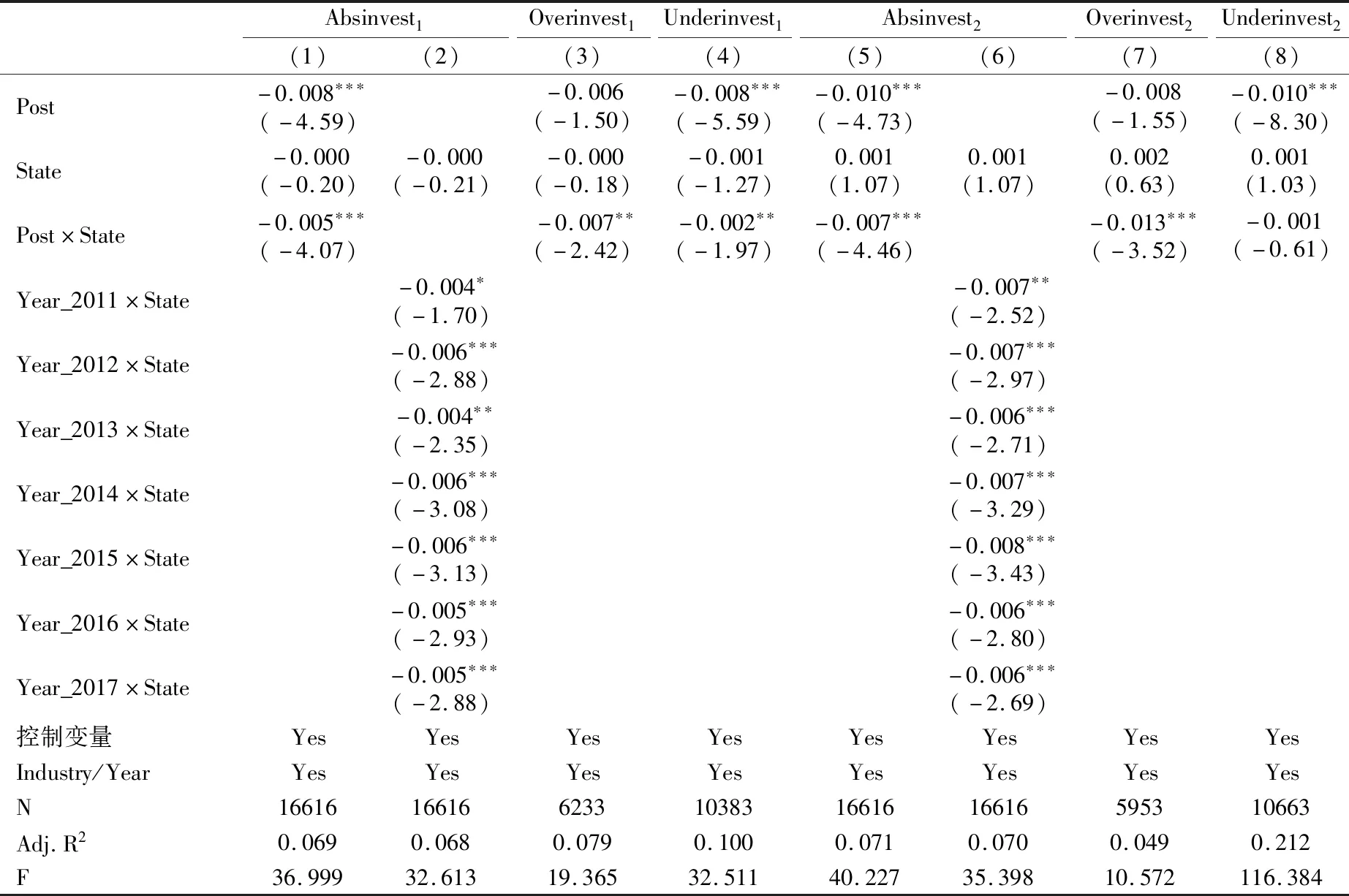

2.扩大事件时间窗口

自《“三重一大”意见》颁布以来,其执行情况一直是国家审计署对国有企业经济责任审计的重点考核内容之一。因此,为确保结果的可靠性,我们进一步将《“三重一大”意见》时间窗口扩大到2017年,以检验该政策是否仍在发挥作用。由表10可见,当时间窗口扩大到2017年后,回归结果仍与原有结论保持一致。列(2)和列(6)的分年度回归结果显示,《“三重一大”意见》在2015—2017年依然持续发挥着积极影响。

表10 稳健性检验:扩大事件时间窗口

注:***、**、*分别表示1%、5%、10%的显著性水平;括号内为异方差调整后(Robust)的t值。

3.排除EVA业绩考核的潜在干扰

2009年国务院国有资产监督管理委员会颁布《中央企业负责人经营业绩考核暂行办法》,决定自2010年开始,对央企负责人实施经济增加值考核办法。相关研究表明,EVA业绩评价能够降低央企过度投资(刘凤委 等,2013)。然而,该政策的实施对象主要为央企。因此,为降低该政策对本文结论产生潜在干扰,此处剔除央企样本,重新进行检验,相关结果列于表11。从中可见,前文结论基本未发生变化。

表11 稳健性检验:排除EVA业绩考核的潜在干扰

注:***、**、*分别表示1%、5%、10%的显著性水平;括号内为异方差调整后(Robust)的t值。

4.避免产业政策和经济不确定性的影响

企业投资行为与投资效率通常受国家产业政策的影响(王克敏 等,2017)。与非国有企业相比,国有企业受产业政策的扶持力度更大,因而产业政策对其投资效率的影响可能更强。为排除“十一五”期间(2006—2010年)和“十二五”期间(2011—2015年)产业政策转变可能对本文结论产生的影响,我们对企业是否受产业政策支持进行了控制(ENC),当企业属于产业政策重点支持行业时取值为1,否则取值为0。此外,饶品贵等(2017)发现,经济政策不确定性上升会提高企业投资效率,且相比非国有企业,国有企业投资效率的提升幅度更明显。因此,模型中进一步控制了经济政策不确定性(EPU)。具体而言,本文使用Baker et al.(2016)编制的中国经济政策不确定性指数来度量企业面临的经济政策不确定性环境。由表12可见,在控制产业政策和经济政策不确定性等因素后,本文结论依然成立。

表12 稳健性检验:控制产业政策和经济不确定性的回归结果

注:***、**、*分别表示1%、5%、10%的显著性水平;括号内为异方差调整后(Robust)的t值。

5.改变企业投资效率的度量方法

由于中国资本市场起步较晚,使用托宾Q度量企业投资机会可能存在偏差。为此,本文进一步基于销售加速模型,利用企业销售增长率作为投资机会的代理变量,重新估计企业投资效率。相关结果见表13列(1)至列(3),不难发现,与原有结论完全一致。此外,Chen et al.(2011)对Biddle et al.(2009)模型进行了修正,考虑了销售增长率的非线性关系。借鉴他们的研究,本文构建模型(5)重新估计企业投资效率:

Investi,t=α0+α1Negtivei,t-1+α2Growthi,t-1+α3Negtivei,t-1×Growthi,t-1+εi,t

(5)

其中,Negtive为虚拟变量,当销售增长率为负时取1,否则取0。

对模型(5)进行分年度和分行业回归,估计企业投资效率。表13的列(4)至列(6)结果显示,原有实证结论依然不变。

表13 稳健性检验:替换投资效率测度模型的回归结果

注:***、**、*分别表示1%、5%、10%的显著性水平;括号内为异方差调整后(Robust)的t值。

五、拓展性分析:党组织治理的功能

根据《“三重一大”意见》,董事会和经理层在对重大问题进行表决前,党组织应召开党委会并经集体讨论提出前置性意见和决策建议。同时,《“三重一大”意见》还提出,企业党组织要团结带领全体党员和广大职工群众,推动决策的实施。既然《“三重一大”意见》实施的关键在于强化企业党委的集体决策功能,那么企业党组织治理的嵌入程度是否会对其执行效果产生影响?为此,本部分进一步分析了党组织治理的功能和作用。

(一)党组织治理的嵌入是否会强化《“三重一大”意见》的执行效果

《中共中央关于国有企业改革和发展若干重大问题的决定》明确指出,国有企业党组织的政治核心作用主要体现在,保证、监督党和国家的方针政策在本企业的贯彻执行以及参与企业重大问题决策等。Chang et al.(2004)强调,企业党组织是除国有股东身份、行政资源配置外,政府引导和规范企业行为的另一条重要通道。相关研究也表明,在“双向进入、交叉任职”领导模式下,国有企业党组织治理的嵌入程度越深,越能对内部人控制行为进行有效监督和制衡,从而降低代理成本、防止国有资产流失(马连福 等,2012;陈仕华 等,2014)。

接下来,我们进一步考察党组织治理的嵌入程度是否会对《“三重一大”意见》的贯彻执行效果产生影响?具体来讲,参考马连福等(2012)和陈仕华等(2014)的方法,使用“党组织成员中进入董事会、监事会和管理层的人数占董事会、监事会和管理层总人数比例”作为党组织治理的嵌入程度(Party)的代理变量。该指标越大,说明党组织治理的嵌入程度越深,越有利于推进“三重一大”事项集体决策制度在本企业的贯彻执行。基于此,在原模型基础上加入三项交互Party×Post×State,构建模型(6):

Absinvesti,t=β0+β1Post+β2State+β3Post×State+β4Party×Post×State+βjControlsi,t+∑Year+∑Industry+εi,t

(6)

由表14可知,Party×Post×State与企业投资效率的回归系数分别为-0.011、-0.013,且均在1%水平显著;Party×Post×State与过度投资的回归系数分别为-0.015、-0.023,且均在5%水平显著;Party×Post×State与投资不足的回归系数分别为-0.007、-0.002(系数强度远低于过度投资的回归系数),且分别在5%水平显著和不显著。以上结果表明,随着党组织治理嵌入程度的增加,“三重一大”事项集体决策制度对企业投资效率的改进效果(尤其是对过度投资的抑制作用)明显增强。这意味着,国有企业党组织参与治理能够提高《“三重一大”意见》的实际执行效果,强化中央政府政策在基层企业的贯彻落实。

表14 “三重一大”事项集体决策制度与企业投资效率:党组织治理嵌入强度的影响

注:***、**、*分别表示1%、5%、10%的显著性水平;括号内为异方差调整后(Robust)的t值。

(二)《“三重一大”意见》的政策效应在中央国企与地方国企间是否存在差异

中国的国有企业又被分为中央国有企业(简称“中央国企”)和地方国有企业(简称“地方国企”)。前者受中央政府直接管辖,由国务院国资委监督管理;后者隶属于各地方政府,由地方政府国资委监督管理。两者的经营目标、市场化程度,以及受政府干预和监管的程度等存在明显不同(夏立军 等,2005),这也导致它们对中央政策的执行程度可能存在差异(张霖琳 等,2015)。一方面,国有企业改革遵循的总体逻辑是“抓大放小”。中央国企由于资产规模庞大、政治经济地位特殊,因而更加受中央政府的重视和关注,在企业党建和其他政策执行上也面临着更为严格的外部监管(陈冬华,2002)。另一方面,相较于地方国企,中央国企的制度建设相对完善,党组织治理功能也发挥得更为充分。根据国务院国资委披露的信息,2018年中央国企已全部实现党委书记、董事长“一肩挑”。随着中央国企修订议事决策规则,央企集团已全部落实重要决策的党组讨论前置程序要求,中央国企党的领导得到根本加强。基于此,本文进一步将国有企业细分为中央国企和地方国企,以检验《“三重一大”意见》的政策效应在两者之间是否存在明显差异。具体来讲,设置“央地关系”虚拟变量Central,中央国企取值为1,地方国企取值为0,并在原有模型中加入三项交互Central×Post×State,构建模型(7):

Absinvesti,t=β0+β1Post+β2State+β3Post×State+β4Central×Post×State+βjControlsi,t+∑Year+∑Industry+εi,t

(7)

表15报告了《“三重一大”意见》的政策效应在中央国企与地方国企之间是否存在差异的回归结果。

表15 “三重一大”事项集体决策制度与企业投资效率:中央国企VS地方国企

注:***、**、*分别表示1%、5%、10%的显著性水平;括号内为异方差调整后(Robust)的t值。

由表15可以发现,Central×Post×State与企业投资效率的回归系数分别为-0.004、-0.005,且都在1%水平显著;Central×Post×State与过度投资的回归系数分别为-0.009、-0.012,且均在1%水平显著;然而,Central×Post×State与投资不足的回归系数分别为-0.001、0.000,且都未能通过显著性检验。以上结果表明,“三重一大”事项集体决策制度改善企业投资效率的政策效应在中央国企和地方国企之间存在明显差异。与地方国企相比,中央国企党组织功能的发挥更充分,对《“三重一大”意见》的贯彻执行更到位,因而改善企业投资效率的效果更突出。

六、“三重一大”事项集体决策制度的绩效后果

上文分析表明,“三重一大”事项集体决策制度能够显著改善国有企业投资效率。那么,这种积极效应是否最终会在企业经营绩效中得到体现呢?针对这一问题,本文利用中介效应模型,进一步考察《“三重一大”意见》是否会通过改善国有企业投资效率,最终提高经营绩效。参考温忠麟等(2004)提出的中介效应检验方法,本文设置如下模型:

Performancei,t=α0+α1Post+α2State+α3Post×State+αjControlsi,t+∑Year+∑Industry+εi,t

(Path a)

Absinvesti,t=β0+β1Post+β2State+β3Post×State+βjControlsi,t+∑Year+∑Industry+εi,t

(Path b)

Performancei,t=λ0+λ1Post+λ2State+λ3Post×State+λ4Absinvest+λjControlsi,t+∑Year+∑Industry+εi,t

(Path c)

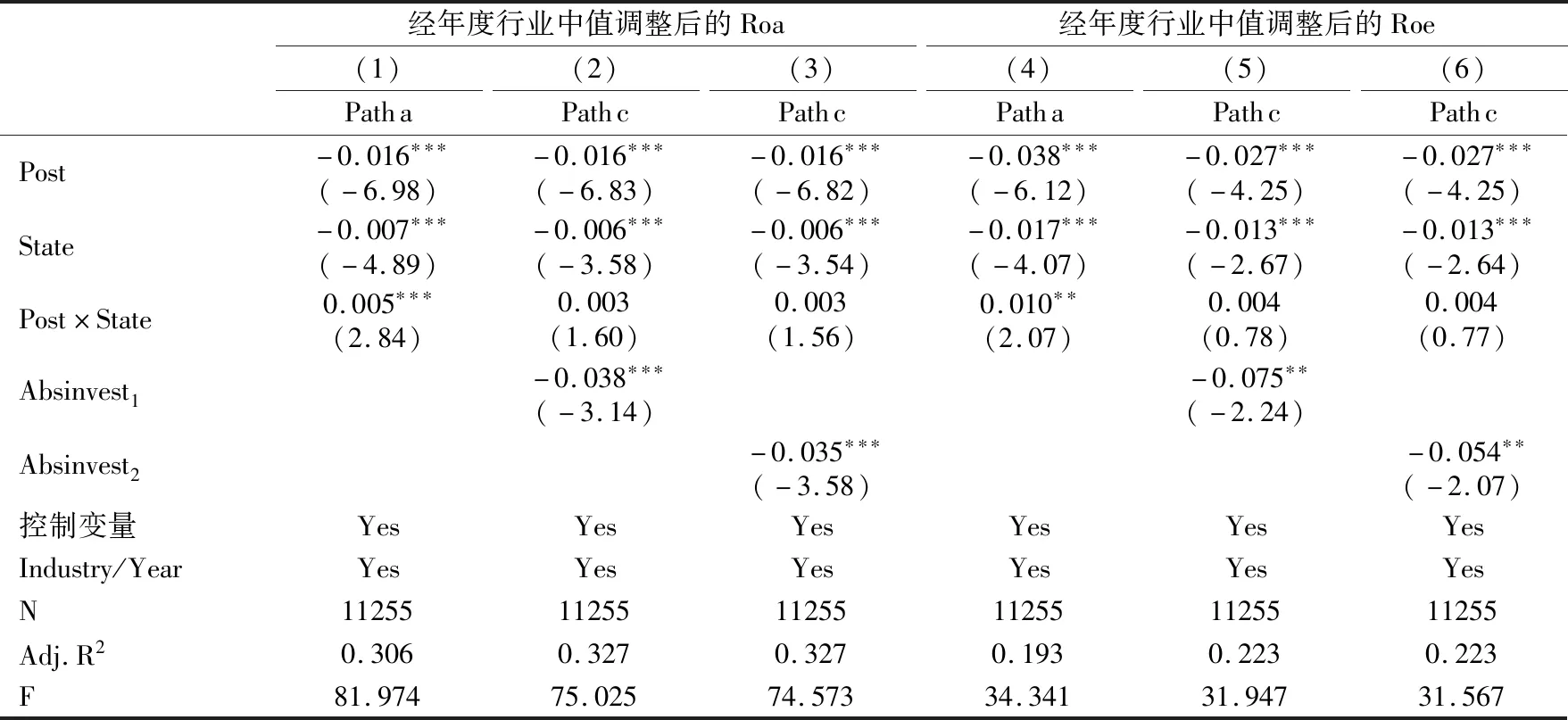

其中,Performance为企业经营绩效,我们分别使用经年度行业中值调整后的总资产收益率(Roa_Ind)和净资产收益率(Roe_Ind)进行测度。中介效应模型检验分三步展开:第一步,根据Path a检验“三重一大”事项集体决策制度对企业经营绩效的影响,观察α3的估计系数;第二步,根据Path b考察“三重一大”事项集体决策制度对企业投资效率的影响,观察β3的估计系数;第三步,在Path c中,同时放入“三重一大”事项集体决策制度和投资效率,观察λ3、λ4的估计系数。假如α3显著为正,β3显著,且λ3、λ4也都显著,则表明投资效率在“三重一大”事项集体决策制度对国有企业经营绩效的提升作用中起部分中介作用;倘若α3、β3显著,但λ3不显著,而λ4显著,则表明“三重一大”事项集体决策制度对国有企业经营绩效的提升作用完全是通过改善投资效率实现的。

由于表5已经报告了Path b的回归结果,即“三重一大”事项集体决策制度能够显著改善国有企业投资效率,此处只需检验Path a和Path c即可,相关结果列于表16。

表16 “三重一大”事项集体决策制度与企业经营绩效:基于投资效率的中介效应检验

注:***、**、*分别表示1%、5%、10%的显著性水平;括号内为异方差调整后(Robust)的t值。

表16中,列(1)至列(3)是使用Roa_Ind测度企业绩效的结果,Post×State的估计系数显著为正(Path a);然而,当引入企业投资效率之后,Post×State的估计系数不再显著(Path c)。使用Roe_Ind作为企业经营绩效的度量指标,得到的结果与此类似。这意味着,“三重一大”事项集体决策制度能够通过改善国有企业投资效率,最终提升经营绩效。

七、结论与启示

本文以中共中央办公厅、国务院办公厅颁布实施的《关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》作为准自然实验场景,运用双重差分模型(DID)实证考察了“三重一大”事项集体决策制度对国有企业投资效率的影响。研究结果表明:“三重一大”事项集体决策制度能显著提升国有企业投资效率;相对于缓解投资不足,集体决策制度对国有企业投资效率的积极作用主要体现为抑制过度投资;党组织治理的嵌入程度越深,集体决策制度对国有企业投资效率的改善效果越明显;与地方国企相比,集体决策制度对中央国企投资效率的改善效果更突出。此外,本文还发现,《“三重一大”意见》对国有企业投资效率的积极影响最终会在企业经营绩效中得到反映。

本文结论表明,除“产权论”倡导的民营化改制和“竞争论”主张的加大市场竞争外,优化内部决策机制也是解决国有企业效率低下问题的可能途径。鉴于短期内难以完全实现民营化改制和市场化改革,因此在深化国有企业改革的进程中,除关注民营化和市场化改革以及强化外部监管外,还应大力推进和完善国有企业内部制度建设,通过规范国有企业决策程序、强化决策监督和事后责任追究等制度保障来规范经营者决策行为,提高决策水平,防范决策风险,推动国有企业健康发展。同时,本研究也揭示出党组织治理在强化“三重一大”事项集体决策制度积极效果中的独特作用。因此,有必要进一步加强党对国有企业的政治引领作用,通过“双向进入、交叉任职”等模式提高党组织治理的嵌入程度,充分发挥企业党组民主讨论机制在形成重大事项前置性决策意见中的制度优越性。