建国初期之琴曲《广陵散》打谱研究

——以管平湖、顾梅羹谱本为例

2020-05-17丁霓裳

丁霓裳

打谱是古琴家发掘与演绎古谱的一项非常重要的实践活动,而《广陵散》又是古琴传谱中规模宏大、历史久远而又对传统突破最大的琴曲。20 世纪50 年代中国音乐家协会组织琴家对《广陵散》一曲的打谱工作,是新中国成立以来最具代表性且影响深远的打谱活动,因而此论题具有重要的理论意义;它对现代打谱、古谱的现代演绎以及古琴表演美学都有相当的现实意义与应用价值。

关于《广陵散》一曲与其打谱的研究文章,具有代表性的有王世襄《古琴名曲〈广陵散〉》,陈应时《琴曲〈广陵散〉谱律学考释》《评管平湖演奏本〈广陵散〉谱》,章华英《管平湖古琴打谱艺术探窥》《古琴音乐打谱之理论与实证研究》等近20 篇。①王世襄:《古琴名曲〈广陵散〉》,《人民音乐》1956 年第4 期,第19-21 页;陈应时:《琴曲〈广陵散〉谱律学考释》,《中国音乐》1983 年第3 期,第34-37 页;陈应时:《评管平湖演奏本〈广陵散〉谱》,《音乐艺术》1985 年第3 期,第18-23 页;章华英:《管平湖古琴打谱艺术探窥》,《中国音乐学》2007年第3期,第90-109、52页;章华英:《古琴音乐打谱之理论与实证研究》,中国艺术研究院2006年博士学位论文。这些文章主要围绕着琴曲《广陵散》的相关谱本研究、指法问题考析、谱律学考释、音乐赏析、管平湖《广陵散》打谱本的分析研究等。但对于同时期打出的其他谱本,如顾梅羹打谱本、吴景略打谱本、姚丙炎打谱本等尚没有涉及,也未能将《广陵散》打谱现象放到新中国成立后的文化大环境中进行宏观的审视和研究。笔者有鉴于此,选取具有开创意义的管平湖经典打谱本与以学术严谨著称并带有总结意味的顾梅羹打谱本为研究对象,分析、比较了二谱的特色、成就与得失;更希望把对《广陵散》的打谱,纳入新中国成立后的新形势与社会文化背景中去认识,并凸显有组织的群体打谱活动取得的成果与意义,以及其开创的新打谱观念与方法、乃至对新一代琴风的深远影响。

一、《广陵散》打谱的历史机遇

古琴打谱是琴人个体性很强的音乐实践活动。琴人常常在弹琴不得传授时就会自己打谱。打谱俗称按谱鼓琴,其处理方式多为随性释乐,即传统琴人按照古谱的减字谱弹奏,根据自己对琴曲的理解和把握,较为自然地形成分句和划分节奏、记录音高。打谱属于琴人在古谱基础之上进行的二度创作,由于琴人主观的因素较强,往往会改动难弹的指法与不顺耳的音调,版权的意识较为淡薄,这造成一个曲谱可以衍生出几十个甚至上百种不同的版本。其句法节奏的划分和打谱往往带有弹琴人所处时代的审美特征。这些也都在一定程度上增强了实际弹奏时的随意性,可能每一遍在细节上的处理都不尽相同。

新中国建立之初,党和国家非常重视对中华民族优秀文化的保护和发掘。其中音乐界的主要领导:中国音乐家协会主席吕骥、中央民族音乐研究所所长杨荫浏和李元庆等,都是杰出的民族音乐学家,对建国初期音乐文化的整理与发掘,起到了重要的引导与推动作用。中国音乐家协会就在百废待兴之际,首先将古琴音乐列作重点整理发掘项目,②顾梅羹:《广陵散》后记,载于《琴学备要》(下),上海:上海音乐出版社2004年影印手稿版,第517页。其中音乐家协会主席吕骥就起着至关重要的作用。这里还必须提到琴学巨擘、音乐活动家查阜西,他曾组建对现代琴学影响深远的今虞琴社与北京古琴研究会,更由于对新中国成立的突出贡献而在建国之初的政治与音乐生活中有着巨大的影响力。正是因为有琴坛领袖查阜西在琴界的影响与卓越的组织工作,《广陵散》《碣石调·幽兰》等古谱的打谱研究工作才能够在散居于全国各地的琴人中高效实施,并在短短几年之间取得令人瞩目的成绩。

古琴打谱首选《广陵散》,一方面因为它是魏晋时期最享盛名的古曲,有“曲之师长”之称,更由于《广陵散》被认为是表现了人民对统治阶级的反抗而最具“人民性”,这个意识形态的因素使它成为古琴曲发掘的首选曲目。

这时一些明代稀珍谱本《风宣玄品》《神奇秘谱》陆续被发现,更为《广陵散》等曲的打谱提供了谱本基础。其相关文献资料(如《琴用指法》《乌丝栏古琴指谱》等)在当时颇有发现,成为了进行《广陵散》等古曲之研究和打谱工作的有利时机。查阜西遂分函上海、南通、杭州、广州、武汉等处琴坛故旧,并转请中央音乐学院民族研究所影印和制作、出借此类相关材料,动用集体之力量,以方便于《广陵散》《碣石调·幽兰》打谱研究的施行。广大琴家遂纷纷响应,积极参与到打谱活动中去,当时广大琴人对于《广陵散》《碣石调·幽兰》这些古谱便有了更加深刻的理解和认识。此次活动中,琴家管平湖、徐立荪、姚丙炎等都有打谱演奏记录。中央音乐学院音乐研究所还编印了《琴论缀新》《幽兰研究实录》,交流打谱研究心得。遂成为20 世纪最大规模有组织的打谱活动,推动了古谱《广陵散》《碣石调·幽兰》的打谱研究。

在《广陵散》《碣石调·幽兰》打谱的推动下,传统打谱观念与方法逐渐发生了转变。开始从琴家纯粹、自发的个体打谱行为上升到了有组织、有计划的大规模打谱活动与研讨交流。

《广陵散》一曲的打谱率先由管平湖先生于1953年打出,以后的几年间,陆续有吴景略、徐立荪、吴振平、姚丙炎、朱惜辰、王生香、戚长毅的打谱本,最后由顾梅羹先生的指法详考与总结性的打谱本为此次活动划上一个圆满的句号。琴史上颇有微议的《广陵散》第一次得到如此的关注与集中的打谱弹奏,成为琴史上前无古人的大事件。

1963 年,北京古琴研究会为纪念嵇康诞辰1700 年,号召全国琴人打谱发掘、研究“嵇氏四弄”,并与民族音乐研究所、中国音乐家协会共同举办了全国第一届古琴打谱会。会上交流的打谱成果有《广陵散》《长清》《短清》《长侧》《短侧》《孤馆遇神》《酒狂》等,将建国以来的古琴打谱活动推向高潮。继承并发扬了《广陵散》《碣石调·幽兰》的打谱方式与研究精神,同时推动了古琴打谱、研究与工具书、研究成果的出版,开创了有组织、有计划打谱的新纪元。

二、管平湖的开创性成果与其得失

(一)管平湖生平与师承

自鸦片战争以后,西学东渐,到了民国年间,新式的学校教育取代了中国传统的私塾模式,古琴艺术也濒于衰亡,专业琴人大多贫困潦倒,生计维艰,近代名琴家管平湖就是其中最典型的代表。1949 年以前,管先生家境贫寒,没有固定的收入,只靠教琴、卖画的微薄收入养家糊口,经济状况十分拮据。新中国成立后,党和国家非常重视传统音乐的传承与整理,管平湖先生得到了妥善的安置,1952年被聘为中央音乐学院民族音乐研究所研究员,生活有了保障,得以专心进行古琴曲的发掘与打谱工作,这是他一生艺术生涯的重大转折点。他这时曾对友人说:“我在旧中国生活了半个多世纪,在极端困难的条件下从事艺术工作。尽管志向是坚定的,但却往往事倍功半,甚至事与愿违。如今新中国给我创造了过去连做梦都想像不到的优越条件,我只有拼命工作换取点滴成绩聊作报答,同时也了却自己多年的心愿。”③王丹:《挥手如听万壑松——忆著名古琴家管平湖先生》,香港龙音制作有限公司《管平湖古琴曲集·图文之部》,第65页。《广陵散》《碣石调·幽兰》都是在他这种积极心态下的打谱成果。其中尤以《广陵散》为最具代表性之曲目。

管平湖1897 年生于北京,祖籍江苏苏州吴县,其父管念慈,为前清宫廷画家。管平湖琴学启蒙于管念慈,后从学于叶诗梦、张相韬、杨宗稷、释悟澄、秦鹤鸣。他集广陵、金陵、京师、九嶷、川派、武夷等琴派为一身,其中受九疑派创始人杨宗稷影响最大。杨宗稷系晚清名琴家黄勉之入室弟子,出音刚健浑厚,素有“金刚砂”之称。管平湖发音浑朴笃实的琴风无疑是来源于杨宗稷的传授,这通过杨宗稷儿子杨葆元的录音与管平湖的弹奏琴音对比便可以明白。正是“由于他(管平湖)‘转益多师’,博取众长,更由于他勤于探索,独辟蹊径,所以使自己的演奏技艺独立于众多琴家之上,成为近现代琴乐‘第一人’”④乔建中:《一生的琴缘——香港龙音制作有限公司“国乐大师CD 专辑”系列制品述评管平湖》,《中国音乐学》2004年第1期,第143页。。

(二)管平湖打谱本之成果与特色

管平湖自1953 年开始打《风宣玄品》本《广陵散》,历时七个月打出,后于1954 年又据《神奇秘谱》整理润色而成。由于他是率先打出《广陵散》,实属开创,当时民族音乐研究所资料室尚未建立,相关资料十分匮乏,艰难程度可想而知。他打出的谱本,关注宏观构建,整体的安排颇为得体,气势恢弘,缓急有度,起伏浓淡,匠心独运。其曲刚健浑朴而精光内含,曲情内容的把握非常到位。如“开指”一段,历史上原是独立于小序之前的“调品”,是用来把握本曲调式、调性的练习曲,宋代以后才把它收入正谱,作为小序前的一个引韵(现仅《神奇秘谱》《风宣玄品》收入正谱;而《西麓堂琴统》的两个谱本都没有这个段落)。管先生把它处理为全曲的一个引子,并以其独有的浑厚的“叠涓”指法把它弹得像一段战鼓的声音,穿插着一串清泠的泛音,与后面的小序紧密相连而浑然一体,奠定了全曲的基调并预示着音乐的发展。

大序以后的部分基本上都是泛音部分清脆婉转,按音部分威武雄壮。但到了第十七段“徇物”,管先生突然放慢了节奏,低沉的音调配以左手缓慢的逗、换、引、却下、浒等指法,成功地刻画出聂政出发前夜百感交集、悲愤莫名的心理活动。既为高潮的出现作出了铺垫,又使得奔涌而出的情绪一波三折,往复回环。这使得乐曲更有深度和内涵,堪称神来之笔,成为管本《广陵散》最成功的段落之一。

谱1 管本《广陵散》的“开指”与“小序”⑤ 文中管本《广陵散》谱例均来源于中央音乐学院民族音乐研究所编:《广陵散》,北京:音乐出版社1958年版。

谱2 管本《广陵散》第十七段“徇物”

其后的《冲冠》《长虹》则一泻千里,大气磅薄。如《长虹》泼剌拂随着流畅的旋律更显得声势夺人,气贯长虹!

谱3 管本《广陵散》第十九段“长虹”

真可谓戈矛纵横,把《广陵散》的杀伐之意表现得颇为传神。

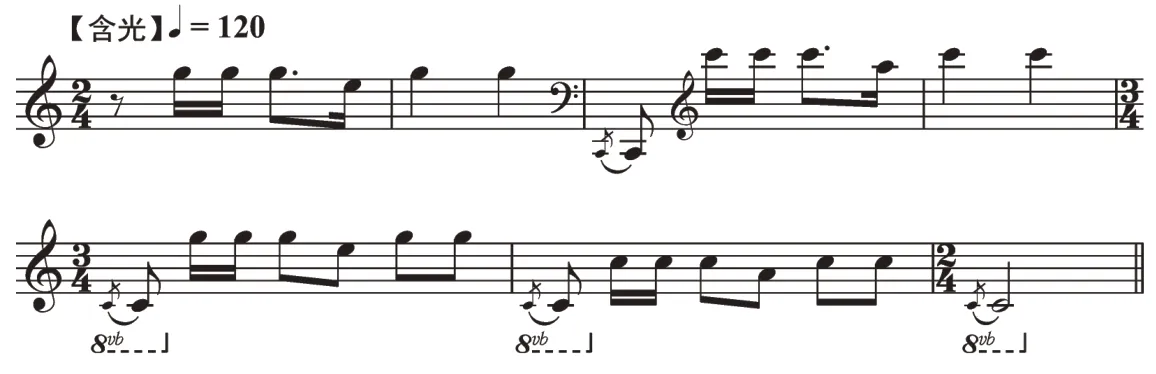

《广陵散》的定弦是“慢商调”,将二弦音高降低与一弦同声,这样在一、二弦同用时就增强了其音量和气势。曲中常有这样的运用,有一段“含光”,就是这样的情况。管先生巧妙的把句尾的一、二弦同声的“拂”加强力度放在重拍上,而随着节奏的逐渐加快,句尾的重音变成了句首起拍,造成了步步迫促、极度紧张的声势,非常有特色。

谱4 管本《广陵散》第二十五段“含光”

管本《广陵散》中这样的精彩句段很多,不胜枚举,宜乎成为《广陵散》打谱的经典之作。管本《广陵散》的成功,是管平湖先生把自身的演奏特色与琴曲的音乐表现完美结合的产物。

(三)管平湖打谱本对原谱的改动

管本《广陵散》记谱的一个显著特点就是管先生据实际演奏对原谱早期的徽间音记谱法做了较大的改动。章华英据音乐出版社王迪记谱的《广陵散》谱中的原注,对照《神奇秘谱》原谱,统计管平湖所打谱的《广陵散》实际演奏所作改动之处共计260 处。⑥章华英:《管平湖古琴打谱艺术探窥》,第100页。其中如七八徽之间就直接取音七徽六分,十一徽改为十徽八分,八徽改为七徽九分等。但管先生的改动在《广陵散》的原始记谱中,均作注释的形式标明实际奏法,⑦王丹:《挥手如听万壑松——忆著名古琴家管平湖先生》,第65页。显示出管先生严谨的治学态度。所以这二百多处改动却需要甄别对待:

一种是明清以后徽位记谱法不同的问题。我们知道《广陵散》原减字谱的记谱和《神奇秘谱》其他曲目一样都为徽间记谱法,如五六、六七、七八、八九、九十等,意指两徽之间;但还有一些辅助的标记方法,有以下三种:徽下(常见,记作“下”)、徽上(极罕见,记谱做“上”)和半徽(只在旁字中使用,正字中未见,记作“”)。由此可见,由于还有以上三种记法的补充,那么,两徽间记谱的实际范围还是相当有限的,如六徽二分或三分,可以记作六下;四分或五分可以记作六半(只限旁字标示的走音);七徽八分或七分可以记作八上。如果我们再把七徽九分、十徽八分在明代琴谱里都记作八徽和十一徽的例子考虑进去,⑧王丹:《挥手如听万壑松——忆著名古琴家管平湖先生》,第65页。徽间记谱法所记两徽之间的实际范围似乎只有四分至六分这一个极有限的选择。所以管谱《广陵散》有54 处把七八间明确改为七徽六分、100多处把十一徽改为十徽八分,都可以看作是明代记谱法模糊徽位的现代诠释,是现代打谱无可回避的技术问题。不做这个“对号入座”的工作,琴家的打谱就只能一个人自编自演,无法给别人传递可供直接演奏的现代谱本。因而这一部分,是管先生打谱成果不可分割的内容。

而另一种情况,则是由于琴曲《广陵散》产生于汉魏之际,而且还是属于楚调曲目,其所使用的琴调原型与调性又是传统极为久远的“商调”⑨丁承运:《清商三调音阶调式考索》,《音乐研究》1989年第3期,第89-97页。,其本身遗存了上古的清商音阶、下徵音阶以及楚调的特色音等信息,虽然年代寝远,却还没有被时代的砂轮磨洗殆尽。但由于历史久远,情变听改,今人的听觉习惯与古本《广陵散》的音律还存在着较大的差距。管平湖先生所处的时代,师承及所习弹的传统曲名,都是晚清至民国的五声化倾向明显的曲目,如《平沙落雁》《良宵引》《四大景》《流水》《潇湘水云》等,很少有例外。打谱《广陵散》和《碣石调·幽兰》时,虽然他的观念已经有了很大的改变,但听觉习惯的适应并非一日之功,所以他还是将原谱的变化音与调式外音做了很多改动。将变徴、变宫、清角、清羽这些原本属于正声音阶、下徵音阶、清商音阶等七声音阶的特征音,以及一些带有装饰性的调式外音,都通过升降半音做了修改,纳入到了五声音阶的调式系统。而将原本富于色彩的七声音阶大都改为五声音阶了。这一倾向也曾有学者指出管先生“打谱中所改动的音高中有部分是小二度以上的音,原谱中的Fa、Fa、Si 等变音、偏音,已被改成五声音阶中的音高,也是值得引起我们注意的,尤其是在今后的打谱中,对待类似的音高和谱字的改动,当十分慎重”⑩章华英:《管平湖古琴打谱艺术探窥》,第103页。。

如“小序止息”第一行原谱为“大八注打五”,原位音高为F,但管平湖将其改为七徽六分的G音高(见谱5)。

谱5 管本《广陵散》“小序 止息第一”

这是因为他听惯了清代以后琴谱的五声音阶与下徵音阶,不大接受F 的变化音。但正声音阶的特征音F改成了五声音阶的G,致使音乐效果大打折扣。又如:

谱6 管本《广陵散》

谱6 第一行最后一个谱字为“大九涓剔六”,第二行第一字为“下”,按常规弹法,退下一徽应下到十徽,音高为“F”,但管先生却下至十一徽,音高为E;第四个谱字为“大八按六七弦”,右手勾六、七弦,七弦弦音为B,但管先生改为大七徽六分,音高为C;同样的后面一个B 也改为C 了。这样,短短的两个乐句,原谱的清角与变宫都改为角和宫,七声下徴音阶变成五声音阶了。毋庸置疑,原谱七声改为五声音阶以后,其犀利的锋芒也随之变得圆钝了。

这一部分改动,应该说是管平湖这代琴人的听觉习惯在打谱工作中的时代印记。究其原因,笔者赞同章华英的辨析,认为明末清初时琴人渐渐习惯用五声音阶,到20 世纪时数百年来五声音阶已根深蒂固。管氏多依据清代以来琴人弹奏实践中的实际演奏徽位。⑪荣鸿曾撰文称,《广陵散》的打谱现象是“今”影响“古”的实例。⑫荣鸿曾:《以〈广陵散〉为例试论琴曲演变的古今相互影响》,《音乐艺术》2017年第1期,第91页。因此管平湖先生对《广陵散》乐谱的改动,我们今天不能简单地认为是管先生改动徽位,而应该从长时段琴学发展的历程观察并对此表示理解,因为它体现了明清以降琴乐演奏实践反作用于中古琴谱的典型性打谱行为。

(四)管平湖对古指法理解之辩证

管平湖先生的打谱是一个开创性的工作,正由于此,在他取得瞩目成果的同时,也因资料匮乏,对古代指法的认识不足而出现不少错误。如《广陵散》中开指即出现的“倚涓”指法,因沿袭民国年间著名琴家,也是管平湖老师的杨宗稷解作“摘打涓”之误,把原本抹、勾各两弦(此处为五、六两弦),共得四声的弹法,解作先摘五弦,后打六弦,再抹、勾五、六弦,共得六声的弹法。两个倚涓相蝉联,在两弦连续弹奏十二声,颇觉重复。

如果说倚涓指法的误解不过稍显平淡,于整体的架构尚无大碍的话,那么“小序二”第二字食、中、名倒轮,左手换三指的“推玉声”指法,也因沿袭杨宗稷的误解,把左手换三指解作“唤复”,而把右手的倒轮简化为“打圆”。这与极有特色的“推玉声”标题刻意追求金石之声的听觉效果还是有一定的差距。

谱7 管本《广陵散》“开指”

谱8 管本《广陵散》“止息第二”

另外,传统的打谱目的,大多数是为了扩大曲目与自娱,本不是以再现古人的原貌为宗旨。在传统打谱过程中,遇到别扭的指法或逆耳的变化音,琴家会根据自己的指法和耳朵作出改动,这在传统的打谱中十分常见。管先生也不可避免地带着传统琴人的时代特征,自然而然地采用了自己的音乐审美习惯与打谱观念。管先生有机地结合了明清以降琴人的演奏风格和演奏传统,并对中古《广陵散》原谱进行了带有近古琴学烙印的打谱探索,代表了一种衍生式打谱理念和美学范本。但同时,琴界还存在另一种忠实于原谱的打谱审美观,主张严格忠实于原谱的直接解读和音响重现。下面,笔者即将分析顾梅羹打谱的《广陵散》版本。

三、顾梅羹的古指法研究与总结性打谱

(一)顾梅羹琴学之师承

顾梅羹(1899-1990),幼承家学,祖父顾少庚,是清代泛川派张孔山的入室弟子。顾梅羹十二岁学琴于父亲顾哲卿与叔父顾卓群,他继承了泛川派劲健圆融、奔放沉雄的琴风,又多才多艺,博闻强记,为学者型的古琴家。1956年他受聘中央音乐学院民族音乐研究所特约通讯研究员,帮助查阜西完成《存见古琴曲谱集览》《存见古琴谱字集览》等大型工具书,1959 年后任沈阳音乐学院古琴专业教授。

(二)顾梅羹之古指法研究

顾先生在整理古琴文献时掌握一些稀见的古指法材料,如宋代田芝翁《太古遗音》中所辑的唐代陈居士“听声数应指法”、赵耶利“手势图指法”;明代蒋克谦《琴书大全》中所辑的唐代“诸家拾遗指法”、宋代成玉磵“指法”;日本狛氏《琴指法》所辑陈仲儒《琴用指法》等。他先于1957 年4月完成了《广陵散古指法考释》的专题研究,在此基础上,继于同年五月开始,每日一段,历时一个半月,打出全曲。一时在琴界传为美谈。但由于当时家庭出身的成分问题,顾先生是1956 年到北京后才进行《广陵散》的指法研究与打谱工作的。在当时琴家中是最晚的一个,这样,他的打谱就具有着相当的总结性意义。

他的《广陵散古指法考释》一文,先将《广陵散》中所用的古指法用唐宋以前的古指法文献做出集释,然后写出自己的意见,论证十分严谨,很有灼见。如上节所列举的“小序二”出现的换三指的“推玉声”,他根据古指法文献所记载的相关指法资料,通过综合研究,论证出:换三指的“推玉声”,即是“叠指”的指法,也就是“倒轮”中的“双轮”,又名“连珠声”。其运指的技法,即以右手抹、勾、打于同一弦三声相连,同时以左手食、中、名指在此弦上依次对应地按于同一徽位,需得左右两手相应,同时换指取声。且左手每指按弹后都须引过徽上少许,等次一指按到徽位再起前指,令其隐隐有过度声,既使其有连接关系,且有让路于次一指的意义。⑬顾梅羹:《广陵散古指法考释》,载于《琴学备要》(下),上海:上海音乐出版社2004年影印手稿版,第489页。

在综合论证的同时,也指出了杨时百先生在其《琴镜续》“广陵散古减字指法解”中对于此指法的错误解释,即误将“换三指”解读为“唤复”,并对“三”没有交代等,以及今人沿袭杨氏的观点作出的解读。⑭顾梅羹:《广陵散古指法考释》,第489页。

(三)顾梅羹打谱本之成果

在如此严密的研究后,再打《广陵散》,就获得完全不同的效果。“小序二”的开头,虽然也是同音反复,顾先生把倒轮指法做三连音处理,合着隐约可闻的极细微滑音,连作两遍的几十个同音,宛若由远及近的战鼓隆隆,隐然指下,非常生动逼真,预示着一场惊天地、泣鬼神的暴风雨的来临。

与前面管先生谱例比较不难发现,前谱由于没有弹出原减字谱精粹神采,语句拖沓,气势低靡,没有顾本的声势与气度,高下立判了。

谱9 顾本《广陵散》“止息第二”⑮ 文中顾本《广陵散》谱例均依据《琴学备要》(下)中的简谱与减字谱制成。

再如“双拂滚”指法,顾氏引据原谱《开指》段尾小字注有“乃泼剌声”,提出应该用食、中两指双抹一、二弦如一声,食、中出一、二弦为一声,共得两个如一声的弹法。指出有人把它释为“泼拂滚”一二,成为先泼一、二弦如一声,再拂一、二弦为二声,滚二、一弦为二声,共成五声的弹法是错误的。

不难想象,由于理解的错误,把两声泼剌的重声,弹成拖拖拉拉的五声完全不是一种效果了!类似这样的问题还有很多。如“轮历”为随轮作历,而不是先轮再历;“剔滚”是以中指用剔作滚,而不是先剔后滚;“剔锁”是以中指剔勾剔连作三声,而不是先剔后锁共得四声;“抹拂”是以食指“抹”作拂,而不是先抹后拂。像以上这几个例子,错误的弹法都比正确的弹法多弹一声,虽然只不过是一音之差,但是神气和节奏却大异其趣。而且古曲全部的信息都凭指法来传递,这些细微的地方如果都不能准确到位,所谓失之毫厘,谬之千里,最后的结果就会大打折扣。

如果说以上这些还仅仅是一些土壤细石的局部问题,那么像“三弹”这样的指法就直接相关于整体的音效与气势了。顾氏在考证了这个指法的弹法后特别强调“这一段小标题是《长虹》,古人形容一个人气势浩大,往往拿天空中长大的虹霓来比喻,因此这一段曲意内容,是描写聂政刺韩王时义愤填膺,满腔热血的气概,所以必须用较沉重的‘三弹’技法,不但如此,而且紧接着‘三弹’之后,连续在同弦不同的徽位,一再反复用‘双拂滚’也就是‘双泼剌’的技法,加重强音来表达壮烈急迅、激昂奋发的音节情感。管平湖先生将这‘摘二一、剔二一、历二一’照一般摘、剔、历的指法弹成六声三拍,又接着将‘双拂滚’作‘泼拂滚’弹成五声三拍,音节气氛,就显得柔弱迟缓,平淡松弛,不够轩昂紧凑,一气呵成,与小标题《长虹》的意义不相符合了”⑯顾梅羹:《广陵散古指法考释》,载于《琴学备要》(下),第500-501页。。

谱10 管本、顾本《广陵散》“正声 长虹第十”比对谱

对比之下,果如顾梅羹先生所分析,顾本简洁明快,迅疾如鹰隼捷击,刚猛若激浪奔雷,毫不拖泥带水;而管本就略显得平冗松懈,与气贯长虹、金戈杀伐的形象有点距离了。

顾先生虽然和管先生一样带有当时那一代琴人的共同的审美特征与听觉习惯,但他的打谱理念更加强调忠实于原谱的原真性,因而较忠实地保留了《广陵散》音律的原始面貌。如同样是“呼幽”一段音乐,顾先生的谱本就大异其趣,连同“正声”头段“取韩”,指法很有代表性:

谱11 管本、顾本《广陵散》“正声 取韩第一、正声 呼幽第二”比对谱

上谱例中顾本第四行第一小节中的F,管本作E;第三、四小节中的B,管本作C;最后一行第二小节的B,管本作A。这些下徵、清商音阶的特征音,管先生做五声化处理之后,其鲜明的效果就大打折扣了。

纵观顾梅羹先生所打的《广陵散》,除了成功地避免了因指法误解所造成的“硬伤”,而更为精萃恢弘,清正大雅,在音乐效果上比管本有相当的提升外,总的来看,顾本在很多地方与管先生的打谱本还是有着很大的相似之处。这一方面说明两个高手打谱的相似体现的正是原谱的精神(曾听老辈琴家说过在1963 年纪念嵇康打谱会上有一首曲子两个琴家打出了完全一样的谱本),也存在着管先生的成功打谱印象深刻不可避免的影响。因而顾本其实可以看作是吸收了管先生打谱本的精神气息又避免了其缺点的提高版本。这种情况,只有在新中国有组织的打谱活动中才会出现。从某种程度上讲,顾本《广陵散》是忠实于原谱的古琴打谱追求的美学范本。

四、《广陵散》打谱的巨大成就与历史意义

20 世纪50 年代对《广陵散》一曲的成功打谱,其成就是史无前例的。其成就与意义约有如下三个方面:

首先,从打谱观念来说,由于《广陵散》的古指法系统不能按传统“按谱鼓琴”的方法演绎,必然要对古指法做系统的研究与缜密的思考;而其音律、调式音阶也超出了现代琴家的认知范围,打谱必然要对中国古代乐律学史做相应的研究。不能马上解决的问题,也要尽可能保持其原貌以留待后人研究解决。这在打谱观念上,已经有了重大的变革。当代所谓的“曲调考古”式的科学打谱观念,实是以20 世纪50 年代《广陵散》打谱开起先河的。《广陵散》的打谱开创了琴学打谱的一个新的时代,我们说《广陵散》打谱具有着划时代的意义实不为过。

其次,从操缦技法来说,它成功地突破了近古琴学韵多声少、已经规范化的清代指法体系与演奏习惯的程式,直接唐宋,使声多韵少的晋唐遗风重现于世。继此之后,《碣石调·幽兰》《酒狂》《大胡笳》《文王操》《神人畅》等大批远古遗响陆续被发掘出来,而琴曲《广陵散》也已经成为当代琴人的必弹曲目。这是当代琴学的一项重大成果,它成功地突破了时代的局限,将古琴操缦发展史上的两个不同阶段完美对接,使当代琴人能将上古指法纳入基本的训练与技能,当代优秀演奏者可以轻松转换于两个不同阶段的典型风格间。这对前代琴人来说,也几乎是不能想象的。

再者,《广陵散》绝响的重新奏鸣,以及在它的带动之下一大批远古遗响的面世,为我们提供了能够触摸的上古音乐实例,使我们得以实际考察包括古代音律、调式音阶、曲式、审美等情况。这一认知颠覆了以往的很多认识,如认为上古音乐为五声音阶的错误观念。

管平湖先生和顾梅羹先生打谱的《广陵散》是两个古琴美学范本,分别代表了两种打谱理念,前者是利用明清琴学语汇对《广陵散》原谱进行有一定改动的打谱探索,后者是严格忠实于原谱的打谱解读。两种文本分别是不同打谱理念影响下的学术阐释。相对于管平湖先生对中古《广陵散》原谱进行了带有近古琴学烙印的打谱探索,笔者更加倾向于忠实于原谱的打谱行为。

结 论

琴曲《广陵散》是汉唐间规模宏大的巨制,此曲因魏晋间名士嵇康擅弹并在临刑前弹奏而成为绝响名传后世,又曾被称作“琴之师长”。新中国建国之初中国音协组织琴家打谱,首先选取《广陵散》为主要曲目,除了它代表着汉唐间琴曲的最高水平外,更因为它被认为表达了人民对统治阶级的反抗,而具有着特殊的政治意义。

这个琴家个体性很强的打谱实践行为在历史上第一次被纳入了有组织的群体活动,因之《广陵散》的打谱采用了与传统不同的方法,其成果无疑是巨大的,成果的取得也带有着集体行动的意味。管平湖打谱在先,他把绝响数百年的名曲成功复活,后有当时许多琴人的参与,而终由顾梅羹先生的指法研究与打谱集其大成。

《广陵散》的打谱不但打破了传统按谱鼓琴的格局,进入了更加尊崇原真性的科学打谱的新纪元,也由于其激越雄壮的特色开创了一代新的琴风。《广陵散》的打谱跨越了明清时代,直接唐宋,使得当代琴风呈现多元发展的趋势,以致于当代琴家的演奏曲目与风格涵盖了上古和近古两个不同的时期,实是以《广陵散》打谱引领风气之先的。《广陵散》打谱的巨大成就与深远影响远远大于一个琴曲的规模,在琴史上实具有着划时代的意义。