深化、升华、内化,德育学程单引领学生德育成长

2020-04-26张学思

张学思

【摘 要】 教育家布鲁姆提出“为掌握而教,为掌握而学”的教学理论,其基本观点是:一个人能学会的东西,几乎人人都能学会。笔者从儿童立场出发,遵循儿童认知发展规律,尝试在《道德与法治》教学中设计“课前导学、课堂助学、课后促学”学程单,帮助学生深化道德认知,升华道德情感,内化道德行为,引领学生主动习德,助力学生道德成长。

【关键词】 道德与法治;学程单;道德成长

随着新课程改革的深入,传统的课堂结构和教学方式严重影响着德育效果的达成。教学中,要么以教师说教为主,缺少学生主动参与体验的有效活动,学生被动接受的多,主动生成的少;要么为活动而活动,缺少“走心”设计,课堂看似热热闹闹,实则德育效果甚微,学生走出课堂,行为恢复原样。

人民教育出版社富兵主任指出:“学生知道的是理,行出来的是道。教师要引导学生在探究中活用知识,并进行更高层次的探索,真正的学习才能发生。”

笔者遵循儿童认知发展规律,尝试在《道德与法治》教学中设计“课前导学、课堂助学、课后促学”学程单,帮助学生深化道德认识,升华道德情感,内化道德行为,引领学生主动习德,助力学生道德成长。

一、课前导学,深化道德认识

“课前导学”强调“导”和“学”。“导”是引导、指导、辅导,突出“导”要落实在“学”上;“学”是学生自主学习、合作学习、探究学习,强调学生的主体性。导学单的设计,要体现《道德与法治》学科特点,从学生实际出发,从具体问题入手,要具有引导性、启发性、可操作性,体现导学目的。

生活经验是学生良好品德形成的基础,教师应根据学生已有的经验设计课前导学单,让学生通过课前相关资料的搜集,问题的调查、访问,制作、种植、饲养等体验活动的参与,提升原有的生活经验,引导学生用多种感官去观察、体验、感悟社会,获得对世界的真实感受,深化道德认识。

如,教学《自己的事自己做》一课之前,笔者设计了如下导学单(图1):

课前,学生在“导学单”辅助下,做好课前准备,完成课前观察,实现课前学习,自主观察,了解父母一天的工作中有很多事跟自己有关,而且有些事可以自己做。经过课前的探究学习,孩子们已经跟家长学会了一些事的做法,如叠被子、洗袜子等。课堂上,学生进行共同交流分享,让学生在学会做事的同时,感受到我们可以做到自己的事自己做,学会自立。

再如,教学《学习伴我成长》一课之前,笔者设计了如下导学单(图2):

通过课前对身边大人的调查,孩子了解到身边的大人们不论职业(工人、教师、老板……)、不论年龄(青年、中年、老年),都在学习:爷爷学用智能手机发微信、扫二维码付款;奶奶学跳鬼步舞锻炼身体;爸爸是空调修理工,不断学习修理技术;妈妈是蛋糕师,学做各式各样糕点……他们学习的内容不同,方式不同,但目的是一样的,要学会更多的本领,适应社会的不断发展变化,让自己成长得更加优秀,让生活变得更加美好!所以,学习是很重要的事,人的成长离不开学习,要时时学、处处学,遇到困难还要坚持学。这样的课前调查,来自孩子真实的生活,他们用自己的眼睛观察生活,用自己的心灵感受社会,用自己的方式探究学习,这比教师列举任何例子都有说服力。

二、课堂助学,升华道德情感

“课堂助学”以分析和解决问题为立足点。通过“导学单”的反馈,教师能了解学生课前准备情况,及时调整教学思路,帮助学生把握重难点,解决遇到的问题,化解道德冲突,并借助问题的深入,引导学生进一步思考、探究、交流,寻找解决问题的途径,總结经验和方法。“助学单”是老师的教案,又是学生的学案,它把“教”与“学”有机结合在一起,做到“教学合一”。

学生是学习的主体,教师是学生学习活动的引导者、组织者。学生对“助学单”的有效使用,让教师的教学更具针对性和实效性。教师通过创设任务情境或问题情境,激发学生主动学习与探究,引领学生细细体味生活,升华道德情感,获得道德认同。

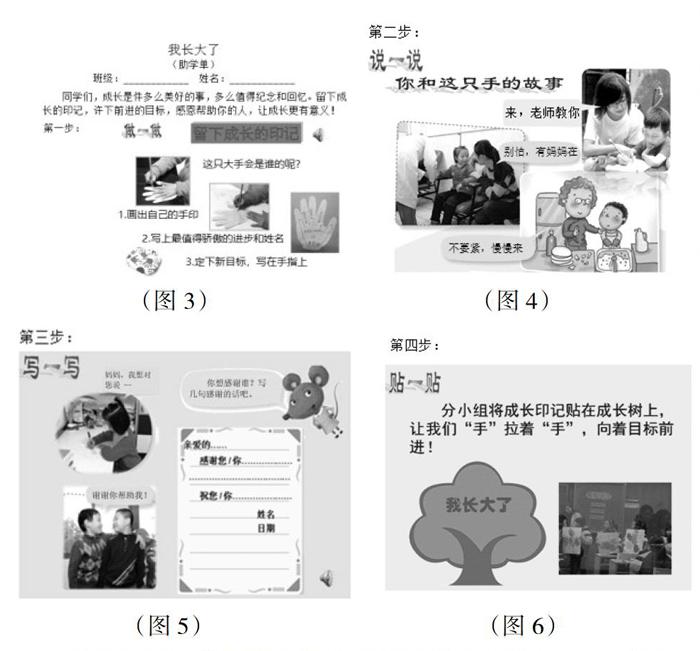

如,教学《我长大了》一课时,笔者设计了如下助学单(图3-6):

成长是多么值得纪念和回忆!留下成长的印记,立下前进的目标,让成长更有意义。第一步,在大手印上画出自己的小手印,并在掌心写下最值得骄傲的进步,接着设定当下前进的目标,写在手指上,让自己努力有方向。第二步,猜一猜,老师为什么会给你一只大手?对你而言这会是谁的手?说一说你和这只手的故事,引导孩子感受自己的成长离不开老师、父母、长辈,当遇到困难和挫折时,是一双双充满力量的大手,拉着我们前进。第三步,你想感谢谁?写下感谢的话。因为是真实故事,孩子们动了真情,伴着《感恩有你》,一边静静地写着感恩的话,一边偷偷地抹着眼泪……第四步,分小组把成长的印记贴在成长树上,寓意孩子们一起手拉着手,在爷爷、奶奶、爸爸、妈妈、老师、同学这些阳光雨露的滋润下,朝着共同的目标前进,一起努力茁壮成长,将来成为参天大树,国家栋梁!于是,刚刚还在感动流泪的孩子们,瞬间“破涕为笑”,一副信心满满的样子,要为自己的目标不懈努力,要用实现目标的方式报答感恩之人。

“助学单”呈现着自己的真实故事,触发了孩子内心深处的温柔,使其道德情感不断升华,这是身有所感,才会心为所动!

三、课后促学,内化道德行为

“促学单”立足于课内、课外相结合,注重新旧知识的联系,通过知识的迁移训练,重在培养学生运用知识解决实际问题的能力。教师可以设计一些综合性、实践性活动,供学生课后拓展探究,加深对所学知识的理解,也可以提供和本节课学习内容有关的辅助资料和信息资源,使课内学习自然延伸到课外,满足学生自主学习的需求。

《道德与法治》课程是学校德育的主阵地,其最终指向是帮助学生体会和感悟做人的道理,有效促进学生社会性发展。课堂上,当学生道德情感得以升华时,教师就要引导学生在原有生活经验上再构建起新的生活经验,并指导学生将其应用于现实生活。课堂上的感悟体验要内化为学生的品格,需要拓展实践导行,落实到行动上,做到知行合一。笔者运用“促学单”,在学生道德情感和生活经验升华中渗透价值取向,引导学生人格发展,通过感悟导行与拓展实践,指导学生生活,促使其道德行为内化。

如,教学《爱清洁 讲卫生》一课后,设计如下促学单(图7)。

通过课堂教学,当学生懂得哪些是讲卫生的行为习惯,明确讲卫生的内涵,逐步树立起讲卫生的愿望时,笔者以课后促学单“我的清洁树”引导孩子从今往后每养成一个讲卫生的好习惯,就为自己的清洁树增添一片绿叶,将课内学习延伸到课外行为,使《道德与法治》教学的思想性与趣味性有机结合,将学生的道德认知转化为道德行为。

教育家布鲁姆提出“为掌握而教,为掌握而学”。如果教师能够给予学生恰当的教学帮助,使学生获得有效的学习策略和方法,学习效果必定事半功倍。实践证明,在《道德与法治》教学中恰当运用学程单,可以发挥学生主体作用,突出自学行为,使学生从课内学习走向现实生活,使课堂所学、所得、所感、所悟,真正转化为课后所用、所做、所行、所为。教师要关注学生的真生活,准确把握学情,根据不同教学内容,引发学生真问题,灵活机变,巧妙安排,调动学生真思考,让学程单助力学生道德成长。

【参考文献】

[1]杨春基,刘宁,胡存宏.“活动性学程”的教学实践[J].江苏教育,2016(18).

[2]黄新艳.“学程单”,让学生神思灵动[J].小学教学参考,2014(16).