浅析火针补泻之法在痛症中的应用

2020-04-21张伟,魏晔,傅璐

张 伟,魏 晔,傅 璐

(四川省遂宁市中医院 康复科,四川 遂宁 629000)

今临床针刺之术,已渐不重补泻,多予电针或毫针刺入即可,而火针治疗的补泻之法,笔者未能从其他文章中发现只言片语,即使贺老的《火针疗法》亦未明确提及,但笔者认为,火针既为针灸疗法之一,则须遵从针刺之基本原则,有补有泻,方能更好地针对虚实之病症。

火针古称为燔针、焠刺、烧针、白针、煨针,是一种将针体烧红,然后刺入人体一定的穴位或部位,从而达到治疗疾病的针刺方法。火针最早见于《黄帝内经》,至明《针灸聚英》形成成熟理论。《素问·调经论》中指出:“病在筋,调之筋,病在骨,调之骨,燔针劫刺。”其中提到火针的适应证有4种[1],即痹证、寒证、经筋证、骨病。通过火针临床应用文献检阅,发现火针在疼痛类疾病中出现频次较高,疗效突出。虽然不少文献及书中提及火针疗疾迅速,但笔者在火针应用临床5 a的过程中发现,要使火针疗效突出,必须明确补泻。而在临床实践中[2],针刺补泻手法的确是提高针刺疗效的中心环节。补泻手法是指力、腕力、针刺深浅、捻转方向、刺激强弱、针刺角度、出针及针具粗细、留针时间长短等诸多因素综合作用的结果,其中任何一个参数发生变化,就会引起补泻效应的变化,而补泻手法作用于机体,受即时机体功能状态的影响后,再通过机体的自我调整而表现出补泻效应,从而达到一定的临床疗效。

贺普仁教授[3]认为,火针属于温通法,即火针施术于患者的一定穴位或部位,通过温热作用,振奋人体的阳气,使阴寒之气可祛除,寒去凝散,血脉经络畅达,气血调和,诸疾自愈。根据贺老的理论,可认为火针本身为攻补兼施的治疗方法。笔者在初期应用火针的过程中,机械照搬火针疗法,临床疗效差强人意。后经不断实践才体会到中医整体观念的重要性,即人与环境有密切的联系,治病疗疾需因地制宜,而作者隶属四川盆地,环境多湿,故火针疗疾需重点祛除湿气为主,因而提出火针的补泻之法。

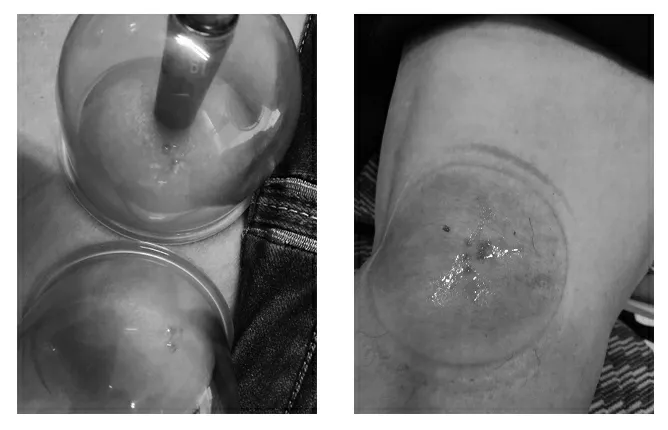

补泻刺法源于《黄帝内经》[4],在后世得到丰富的发展,这于统编《针灸学》教材及术语规范等文本中有所体现。而关于火针补泻之法鲜见,通过不断临床实践,笔者认为火针祛痛主要以祛除湿气为主,而配合拔罐抽吸可更好吸出湿邪,是为泻法。中医学认为,湿邪致病特点为湿性黏滞,不易速去,故四川地区临床颈肩腰腿痛等慢性疼痛症多缠绵不愈、反复发作。而火针泻法取效,选好适应证最为最关键,因泻法针对实证、湿邪偏胜患者,故临床上多应于①慢性疼痛明显加重(且患者体质多壮实,舌暗苔腻或厚,脉有力)。②疼痛部位相对固定且多为趋于下焦之处或肌肉丰隆之处。因为体表大而面积相对就广,根据自然界水湿聚集之处多为地势较低、面积较大之处的自然现象,故该处易容纳水湿邪气。临床疼痛,特别是病程稍久的多兼夹湿邪,而湿性黏滞,易导致疾病缠绵不愈,反之临床上单纯寒邪,易祛易除。湿邪治疗在中医内科中分为外发内利两法,外发是通过发微汗祛湿外出,内利是通过健脾祛湿或利小便而祛除。基于此,火针泻湿祛痛需满足两个条件,一则邪气需出路通道,二则通过利水或发汗出,因水为湿聚缘故。笔者临床上治疗此类疾病,火针点刺2下~3下后,用严格消毒气罐抽拔2 min~5 min,以局部火针孔有小水珠流出或气罐上有水雾之气为最佳(见下图1、2),间隔3 d 1次,或1周2次。通过此种方法可满足泻湿祛痛的两个条件。

图1 图2

1 火针泻法治疗腰椎间盘突出症所致疼痛

典型病例:赖×,男,74岁,住院号:20190415003,因“反复腰部疼痛6+a,伴右膝关节屈伸不利1+周”入院。住院诊断为:①腰椎间盘突出症。②膝关节骨性关节炎。患者常规针刺及牵引疗效欠佳,考虑其体质壮实,舌暗苔腻,脉弦滑是兼夹湿邪之故。予火针泻法,取穴右大肠俞、关元俞、委中穴、阿是穴,于每穴上刺2针,采用火针泻法,出水气后取罐,1次疼痛缓解约70 %左右。此类病症不胜枚举,临床上只要辨证取穴得法,疼痛多1次~2次明显缓解。

机理分析:笔者认为,由于湿性黏滞,故针后速拔气罐,气罐控制吸力优于火罐。笔者认为,运用火针之火力一则可温化局部湿气,二者由于气罐的吸力人为制造出有利于水湿下趋的环境,故水湿易从其排出。而通过临床观察,通过此种方法,火针点刺之处可出现绿豆或黄豆大小水珠。临床切记勿久留,恐伤正或局部拨伤起泡,笔者临床经验以5 min内为宜,平素2 min~3 min即可。临床火针泻法应用特点为速祛邪气,缓解疼痛。待水湿之气基本散尽,疼痛明显减轻,即勿使用,可改用补法,或加用中药补气血之品或毫针调之。

2 火针补法治疗神经性头痛

有医者认为,所谓补法就是对体质较虚,呈现衰弱征象的受术者,进行轻微徐缓的刺激[2],在火针疗法中,有出针后速按针孔之说[5],一则减轻疼痛,二则平抚创伤。笔者长期临床观察中认为此法适宜于虚证所致之疼痛,在借鉴开合补泻法之补法操作,出针后疾按针孔,即勿耗伤气血,是谓火针补法。笔者在临床上发现,多次针后有患者述乏力或困乏,考虑系针刺为调节气血于经络之中运行,久则必耗气,故宜用补法疾按针孔,勿使耗气。火针不同于毫针之处为火针具有温补之力。此法适用于慢性疼痛或疼痛不甚剧烈者,或临床辨证为虚证疼痛者适用。

典型病例:向×,女,54岁,病历号:20190306003,因“反复右侧头部昏痛伴恶心欲呕半个月”入院。诊断为:1.血管神经性头痛;2.后循环缺血;3.慢性胃炎。患者已于院外行针刺治疗,目前存在问题为头顶部及右侧太阳穴附近昏痛,舌暗苔薄脉细。考虑为虚证,予细火针散刺风池、右太阳及百会穴,每穴刺2针,出针疾按针孔,术毕昏痛明显缓解,间隔3 d 1次,3次后临床症状基本消失。

火针补法与泻法可适用于同一患者,即补泻之法体现于同一患者身上,这主要由痹证的病机决定。痹证的病机为在正气亏虚的基础上,风寒湿三气杂至,合而为痹。但需注意的是正虚为主还是邪实为主,临床应用更需再三斟酌。对于特殊部位的痛证,如头面、指间关节或足趾部位疼痛,因其部位特殊,即使为实邪致病,本应予火针后拔罐除湿,可现实难于实施。笔者的建议是可用细火针散刺多针(3针~4针),面部因血管丰富宜疾按防出血,余位皆可稍待1 min~2 min按压,取其尽出其邪之意。

关于火针补泻之深浅,作者认为泻法稍深以尽出其邪,临床应用以0.5 cm~0.8 cm为宜,部位多取颈肩腰腿或其他肌肉丰厚部位。补法稍浅,以取其徐徐温补之意,深度以0.2 cm~0.3 cm为宜。关于火针祛痛的现代作用机理,笔者认为,由于火针的作用部位为浅筋膜,通过火针的高温造成了局部良性无菌性炎症反应,且由于点刺在紧张的浅筋膜上,客观上造成了局部减压效果。其二火针携高温[6]直达病所,粘连板滞的组织得到疏通松解,局部血液循环状态随之改善。有学者通过实验证实,机体慢性软组织损伤形成的粘连疤痕病理结构,不能通过自身机制或常规针灸治疗吸收和消除,而火针治疗后则呈现吸收再生的良性过程。