五代李茂贞夫妇墓墓葬形制和神道石刻略论

2020-04-06崔世平包建文

崔世平 包建文

(暨南大学历史学系)

李茂贞夫妇墓是五代时期少见的墓葬形制完整、地面石刻大多保留的节度使等级墓葬,对于研究唐宋之际的墓葬制度有重要的意义。《五代李茂贞夫妇墓》发掘报告,为我们提供了墓葬的原始信息[1]。迄今为止,学界对此墓的相关研究主要集中在图像资料和墓志资料的利用上[2],涉及墓葬制度层面的研究不多。本文拟对李茂贞夫妇墓葬形制和神道石刻略作探讨。

一、墓葬形制概述

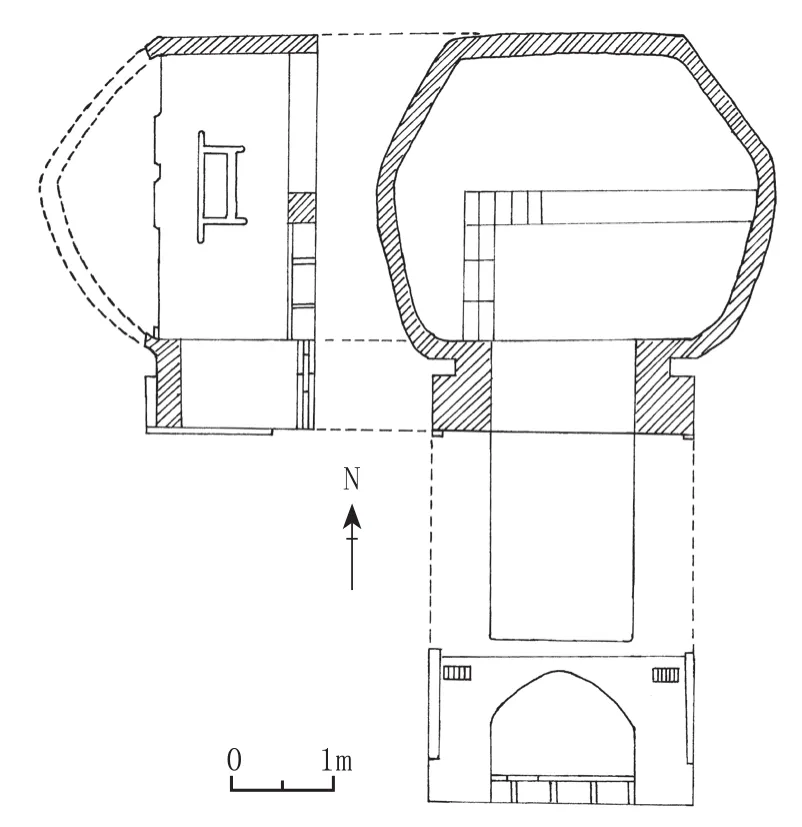

据发掘报告,李茂贞夫妇墓葬位于陕西省宝鸡市陈仓区(原宝鸡县)陵塬村东,李茂贞墓(M2)在东,其妻秦国太夫人刘氏墓(M1)在西,两墓并列,同茔异穴,共用一条神道(图一)。根据墓志记载,李茂贞于后唐同光二年(924年)四月十一日薨于凤翔府私第,三年(925年)十二月二十五日迁葬宝鸡县陈仓里先考大茔,即今墓葬所在地。秦国太夫人刘氏卒于后晋天福八年(943年),于开运二年(945年)十一月二十七日祔葬于李茂贞墓兆域。

李茂贞墓坐北朝南,在秦国太夫人墓东北20米,残存部分封土,东西长18、南北宽13.85、高出地面2.1米,呈覆斗形。墓葬地下部分由墓道、封门、甬道、墓室组成,是一座长斜坡墓道石砌单室墓。封门位于墓道北端底部,外侧为石条砌成的封门墙封堵,封门墙内为石门一道。石门后为拱顶石甬道,进深5.4、宽2.8、高3.1米。甬道内置墓志一合。甬道北端原设有木门一道。墓室位于甬道以北,平面长方形,为直壁拱顶石室,进深9.2、宽3.2、高4.1米。甬道和墓室内原有壁画,已脱落。

秦国太夫人墓由封土、墓道、端门、庭院、墓门、甬道、前室、后甬道、后室几部分组成,全长57.1米。甬道和前室部分用石块砌筑,端门、庭院、后室部分用青砖砌筑。斜坡墓道底端为砖砌仿木结构的端门,端门两侧与墓道壁相连,残高7.3米。门洞填塞巨石,两侧为朱砂重涂的砖砌倚柱。端门上部为三层砖砌仿木构建筑,使用了柱头铺作、补间铺作、窃曲栏板、屋檐等建筑构件。第三层(最高层)建筑高1.5米,正面以高浮雕的砖雕和砖砌的立柱、柱头铺作,共同构成四柱三开间的建筑格局,居中为大门,两侧各有一落地式破子棂窗。在东西两斜面的墙壁上,有东西两厢建筑,皆呈三柱两开间,各有一门一窗,整体突出于墙面。门额上有门簪,半启的门扉间有妇人启门砖雕。西厢屋顶上方继续垒砌砖墙,镶嵌一组“乘凤驾鹤西游图”砖雕(图二)。

图一 李茂贞夫妇墓葬形制及神道石刻分布示意图

图二 M1端门线图

图三 朝阳西大营子唐墓墓门结构示意图

端门背面建有木质板门一道,已腐朽。端门门洞用巨石填塞,其性质应为木质墓门外的一道封门墙。端门之后为庭院,平面长方形,由院门、院庭、东耳室和西耳室组成。东西两壁装饰砖雕,东壁有二人抬轿图,西壁有八人抬轿图。两壁上部有多幅鸳鸯牡丹图砖雕。东耳室南、北壁镶嵌汉人牵马图砖雕,西耳室南、北壁镶嵌胡人牵驼图砖雕。庭院地面平铺莲花纹方砖。庭院与前甬道口间有石门一道。前甬道用条石砌成,壁面原有红色墙皮或壁画,甬道内有石函1个,墓志1合。前甬道北端有木门一道,已朽,其后为条石砌筑的前室,包括长方形主室和东、西耳室。主室长8.6、宽4.3米,地面平铺素面青砖。后甬道南端1.45米为石券,北部为砖券,砖构部分东西两壁分别建两个小龛,两龛之间镶嵌高浮雕重彩伎乐砖雕。后甬道之后为砖砌的后室,包括八角形的主室和东、西、北耳室,耳室内又有数量不等的小龛。主室东西宽5.4、南北长5.4、东、西、南、北四壁各长3.2、其余四壁各长1.6米。壁面原绘有壁画,已漫漶不清,仅能看出有仕女、花卉。

二、石室墓与八边形砖雕墓的渊源

唐代帝陵可分为封土为陵和因山为陵两种,因山为陵式在关中十八陵中占了14座,是主要的唐陵形式。因山为陵,即是在山腹向内开凿石洞为玄宫,类似汉代诸侯王使用的崖洞墓,其实质是石室墓。石室墓在唐代是禁止臣民使用的特殊墓葬形式。“大唐制,诸葬不得以石为棺椁及石室,其棺椁皆不得雕镂彩画、施户牖栏槛,棺内又不得有金宝珠玉。”[3]唐代墓葬虽然有不少使用了石棺椁,但使用石室的却寥寥无几。唐代已经发掘的高等级墓葬,除了初唐时期有少数土洞墓外,绝大多数是砖室墓,即使如懿德太子墓、永泰公主墓、李宪墓等号墓为陵的皇室成员墓葬也不例外。因此,石室墓被研究者视为唐代帝陵的专属形制[4]。

北京丰台发现的唐史思明墓是一座方形主室两侧各附一个长方形耳室的石室墓,墓中出土了刻有“昭武皇帝崩于洛阳玉芝宫”册文的玉哀册[5],说明史思明是被按照皇帝礼埋葬的。史思明墓的发现,也可以作为唐代帝陵使用石室墓的旁证。五代十国时期,石室墓仍然为帝陵沿用。南方发现的南唐二陵,前蜀王建永陵、后蜀孟知祥和陵等几座十国帝王陵,均使用了石砌或砖石混砌的玄宫,显示了唐代帝陵制度的延续性[6]。

由于石室墓象征着帝陵的等级,五代时期独霸一方的强藩节度使也有意使用石室墓,以显示其地位的尊贵,这本是一种僭越行为,但在制度混乱的五代逐渐变为常态。山西代县晋王李克用“建极陵”,是一座圆角方形石砌单室墓[7];河北曲阳后唐易定祁等州节度使王处直墓,为前后双室石室墓[8]。李茂贞在全盛时期,曾以凤翔节度使兼兴元尹、山南西道节度使等职,封岐王,拥有十五州之地,号为强藩。然而在与朱温、王建的战争中屡遭败绩,势力渐衰。史载李茂贞“及闻唐亡,以兵羸地蹙,不敢称帝,但开岐王府,置百官,名其所居为宫殿,妻称皇后,将吏上书称牋表,鞭、扇、号令多拟帝者”[9],虽然不敢明目张胆地称帝,但在文物制度上模拟皇帝等级。同样,李茂贞墓使用石室,秦国太夫人墓前室为石券,也应该是有意模仿帝陵,是“多拟帝者”式的行为。割据一方的藩镇统治者纷纷使用石室墓来显示自身地位,导致了唐代以来以石室墓为标志的帝陵玄宫制度陷入混乱。

单从墓葬形制上看,秦国太夫人墓甚至比李茂贞墓显得更豪华。秦国太夫人墓使用了气势宏伟、雕饰繁缛的端门(封门墙),有前后两个墓室以及数量众多的耳室,墓室内装饰大量砖雕和壁画,富丽堂皇。比秦国太夫人墓稍晚的后周显德五年(958年)朔方军节度使冯晖墓,是一座长斜坡墓道单室砖室墓,甬道券顶上砌筑仿木结构砖雕彩绘单檐歇山顶门楼一座,甬道东西两壁各镶嵌14幅彩绘浮雕乐舞画像砖。墓室平面长方形,东、西、北三壁各有一个侧室,每个侧室有数个小龛[10]。除了墓室平面为长方形外,冯晖墓墓室附三个侧室,每个侧室又附多个小龛的结构与秦国太夫人墓后室基本相同,其使用仿木建筑砖雕门楼和墓壁镶嵌砖雕的做法也与秦国太夫人墓相同。值得注意的是,仿木构砖雕门楼、墓壁镶嵌砖雕壁画、八角形墓室,这些都是此前关中地区唐代墓葬所没有的特征,应是受到了其他地区墓葬因素的影响。

关中地区的唐墓,很少使用砖砌或砖雕墓壁装饰,而流行影作壁画装饰。初唐、盛唐壁画墓一般是在墓壁上绘建筑壁画,作为墓室空间的分割标志和现实中建筑的象征。壁画内容以表现墓主人出行仪仗、游猎、宫廷生活、家居生活为主,也绘有寺观、阙、城墙、楼阁、斗栱、柱、枋、平棊等建筑图案作为人物活动的背景和空间。如贞观五年(631年)李寿墓在第一、二、三、四过洞南壁绘重楼建筑图,甬道东西壁分别绘寺观、道观,在墓室北壁绘庭院[11]。神龙二年(706年)永泰公主李仙蕙墓,在墓道东壁绘阙楼、城墙,在过洞和甬道顶部绘平棊,在天井东西壁绘柱、枋、斗栱[12]。中晚唐墓葬壁画仪仗出行题材削弱,盛行家居生活方面的题材,墓室中流行以六扇屏风作为装饰,取代了建筑图案的地位[13]。

唐代河北地区[14]流行砖室墓,常在墓门两侧砌筑翼墙,在墓门上部砌筑门楼,在墓壁砌出砖柱、斗栱、假门、直棂窗和桌椅灯檠等家具陈设,形成与以关中地区为代表的两京地区不同的墓葬装饰风格。贞观十七年(643年)辽宁朝阳勾龙墓是已知较早的使用砖雕装饰的墓葬,该墓为圆形单室砖墓,墓门两侧有翼墙,墓室内等距砌仿木构砖柱,残存两根,上为一斗三升的斗栱,升上托枋[15]。朝阳西大营子唐代“朝散大夫”墓,是一座圆形砖室墓,墓室直径12.88米,墓室内隔成5个小室。墓门南向,门上正中砖砌斗栱一朵,两旁有砖砌方柱,柱中间有斗栱两朵,柱下砖砌方形柱础(图三)[16]。河北文安县城关镇M1,墓门两侧有翼墙,墓室西壁砌一仿木直棂小窗[17]。其他如河北阳原县金家庄唐墓[18]、北京海淀区八里庄唐大中二年(848年)王公淑墓[19]等,都有类似仿木构建筑装饰。晚唐时期,仿木结构装饰的墓葬变得普遍起来,不但在墓壁砌筑门窗、斗栱等简单的仿木结构,还砌出桌椅灯架等家具设施,并以影作壁画相配合,成为辽宋时期雕砖壁画墓的雏形。

在墓葬形制上,唐代西安、洛阳两京地区墓葬使用方形、长方形的砖室墓或土洞墓,未见多角形墓。多角形墓(或称多边形墓)是墓室平面为六角形或八角形的墓葬,偶有十二角形的墓葬。研究宋辽墓葬的学者一般认为多角形墓的产生与佛教的影响有关,如韩国祥:“到辽代晚期,特别是清宁(1055年)以后,始大量出现六角形、八角形等多角形墓,并成为辽代晚期盛行的墓葬形制。其中以八角形主室者居多。多角形墓室的广泛出现及以八角形主室为主要形式的演变过程,或与辽代中晚期佛教的兴盛有关。八角表示八个方位,即四方四隅,亦即《大日经》疏五记述之‘八方天’。”[20]李清泉则认为,辽宋时期多角形墓葬的出现是受到了佛塔地宫建筑和墓前的塔形建筑物墓幢的影响[21]。但这些推断是基于辽代晚期和宋代开始流行的多角形墓,而在此之前的唐代,河北地区已经出现了多角形的墓葬。齐东方在《隋唐考古》中称朝阳地区唐初已经出现了六边形墓葬[22]。

在河北省唐山市徒河水库修筑过程中清理了晚唐墓34座,其中砖椁墓26座,平面可分为椭圆形、六角形、正方形和长方形四类。六角形墓数量不明,均有穹窿顶、甬道,券门两侧有翼墙,墓门两侧上角有的雕出直棂窗。有的在墓壁砌出假桌或壁龛,墓四角又雕出立柱(图四、五)。石椁墓7座,平面有椭圆形、六角形和正方形三种,六角形石椁墓的数量也未说明。简报推断这批墓葬的相对年代大约是由唐末到五代初[23]。

河北省张家口市宣化区曾发现三座纪年唐墓,分别为乾符六年(879)杨釰墓、会昌四年(844)苏子矜墓、乾符四年(877)张宗庆墓[24]。苏子矜墓为弧方形砖室墓,阶梯式墓道,墓门前有天井。墓门为砖雕仿木结构,拱门两侧砌柱子。墓室内四角设立柱,斗拱已残。四壁有仿木构门窗装饰。杨釰墓墓室平面为六角形,转角处用3块砖凸出做抹角柱子,柱下雕出柱础,柱上为坐斗枋,上托一斗三升式斗栱。六个壁面上雕出仿木结构的门、窗、桌、灯等(图六)。张庆宗墓为八角形砖雕仿木构建筑墓。南北长4.4、东西宽4.5米。墓壁转角处砌抹角倚柱,柱上托一斗三升斗栱。东南壁砖雕高檠灯、直棂窗、椅子和马球杆。东壁砖雕双扇门、直棂窗。东北壁里侧为棺台所占,外侧为直棂窗。西北壁残存半个直棂窗。

五代时期,砖雕装饰的多角形墓葬已经从河北地区传播至河南地区。如河南伊川县窑底乡后晋李俊墓,墓室为十二面多边形,两壁之间折角有柱,柱头有斗栱、有瓦檐及似耍头之物,两柱间每隔一壁饰以竖砖窗棂(直棂窗),两窗之间砌为方龛或桌椅。墓主李俊,葬于开运三年(946年)十二月[25]。

很明显,秦国夫人墓的八角形后室、砖雕壁画和端门门楼,以及冯晖墓的砖雕门楼和砖雕壁画,是直接或者通过河南地区间接继承了河北地区的墓葬因素。冯晖为“邺都高唐人”,其墓葬受到河北因素影响或许与其籍贯有关。李茂贞祖籍河北道深州博野县,唐僖宗乾符中随博野军宿卫京师,渐以军功升迁为凤翔节度使。但李茂贞墓并没有使用有河北因素的墓葬形制和砖雕装饰,反而是籍贯岐州的秦国太夫人使用了具有河北因素的墓葬,单从墓主籍贯来分析墓葬特征并不能解释这一矛盾。李茂贞墓可能主要考虑使用高规格的石室,而忽略了墓葬平面和砖雕装饰。秦国太夫人使用八角形墓室和砖雕装饰,则与后晋时期河北集团已经成为中原王朝的统治者,河北因素因此成为中原北方地区主流的墓葬因素有关。

图四 唐山徒河水库七号墓

图五 唐山徒河水库三号石室墓

图六 宣化唐杨釰墓平剖面图

邓小南:“公元9世纪末黄巢起义以后的晚唐历史,大体上是以朱温(朱全忠)、李克用两大势力集团为中心而展开的。五代王朝中,除朱梁外,其余四朝均出于沙陀部李克用系统,赵宋王朝就其统治者的‘底盘’而言,亦与之有着一脉相承的关系。”[26]晚唐至五代初期,朱温的河南集团、李克用的河东集团争夺中央政权,河北藩镇则成为两大集团争取的对象。晋王李存勖于乾化三年(天祐十年,913年)十二月破幽州,执燕王刘仁恭父子。镇州王镕、定州王处直请降。李存勖“择日受册,开霸府建行台,如武德故事”[27]。贞明元年(915年)三月,梁魏博节度使杨师厚卒,魏博军人叛乱,转投后唐。李存勖于天祐二十年(923年)四月,即皇帝位于魏州,升魏州为东京兴唐府。河东集团又吸收了河北集团,形成河东、河北集团。后唐至北宋帝王的出身,皆与此集团有关。

毛汉光对五代政治和政权构成及其变化情况进行了细致的研究:然后唐发迹于河东,河东文官反而降为百分之十二点七,关中降至百分之十六点八,河南骤降至百分之十四点二,独河北文官升至百分之三十三点五,呈一枝独秀现象,颇值得注意。这是‘关中本位’瓦解以后,河北优势的滥觞。”[28]唐至北宋诸朝的更迭是河东、河北集团内部的竞争,从后唐以后,河北集团就成为统治中原王朝的核心集团了。

河北人因出仕或其他原因来到中原或其他地区,把河北墓葬特征也移植到了当地,是河北墓葬因素传播的原因之一。更重要的原因,则可能是随着河北集团成为中原王朝的统治集团,包括墓葬因素在内的河北文化因素也被纳入主流文化,为其他地区的人群尤其是上层人物接受和模仿。秦国太夫人墓所具有的河北墓葬因素,正是在后晋时期河北因素通过中原向周围地区传播的时代背景下出现的。冯晖墓表现出来的河北墓葬因素,虽可能与其籍贯邺都高唐县有关,但更可能是河北文化影响周边的大环境的产物。

三、神道石刻的顺序与特征

南朝陵墓神道石刻一般是从前到后置石兽、石柱(华表)、石碑各一对,其石柱位于中间。唐高宗乾陵神道石刻,将石柱移置于最前端,从南向北依次为石柱(华表)、翼马、鸵鸟各1对,石马和牵马人5对,石人10对,述圣纪碑与无字碑、六十一王宾像、石狮各1对[29]。此后各唐陵石刻,基本模仿乾陵布局,成为定制。唐代人臣墓葬石刻,有石羊、石虎、石人、石柱(华表),号墓为陵者又有石狮[30]。无论石刻种类多少,作为神道标志的石柱总是位于最前面。北宋皇陵神道石刻的最前端也是一对石望柱。石柱(华表)的作用之一是标志神道,五代陵墓没有完整保留下来的神道石刻组合,但五代多继承唐代制度,推测其神道石刻应该仍是以石柱为首。

李茂贞夫妇墓共用的神道位于两墓南部的中轴线上。从平面图上看,神道东西两侧的石刻基本是对称分布的,神道西侧现存石刻14件,东侧现存7件,按东西对称原则推测,原来至少应有28件。石刻的种类有文官、武官、羊、虎、控马官、马、华表7种。神道西侧石刻保存完整,神道东侧残存的石刻各与西侧相对的石刻相同,仅最北端的文官、武官隔神道东西相对,属于不同种类石刻的对应。另外,《报告》提到在神道位置现地面上采集了一件石狮和一件文官像,“造像风格、石质与神道造像群有异”,其归属有待研究。就种类来说,李茂贞夫妇墓神道石刻都是唐代陵墓石刻中已经存在的。

李茂贞夫妇墓神道石刻的排列顺序与唐宋陵墓不同,一对华表位于石刻序列中部,其余石刻的排列顺序也很混乱(图一)。以较完整的神道西侧石刻为例,华表以南部分从南到北为石虎、石羊、控马官、武官、文官(与唐宋陵墓同类石刻相邻不同,其同类石刻与其他石刻相间设置),华表以北部分为控马官及马、石虎、石羊、武官。华表以南部分石虎、石羊和文武官的数量均为华表以北部分的两倍。如果不考虑同类石刻数量的差异,华表南北石刻排列顺序是基本相同的,即从南到北分置石虎、石羊、控马官(华表以北又有石马)、文武官,仅控马官的位置有所不同。华表南北均有控马官、石虎、石羊、文官、武官,且排列顺序基本相同,有重复设置之嫌。由于石刻排列得相当整齐有序,可以推断其后来未经人为移动。如果神道石刻没有经过后来的人为移动,那么这种重复就很令人困惑了。一个较为合理的解释是:这些石刻是分两次设置的,华表及其以北的石刻是埋葬李茂贞时设置的,华表以南的石刻是埋葬秦国太夫人时增设的,而增设时又没有增加华表。

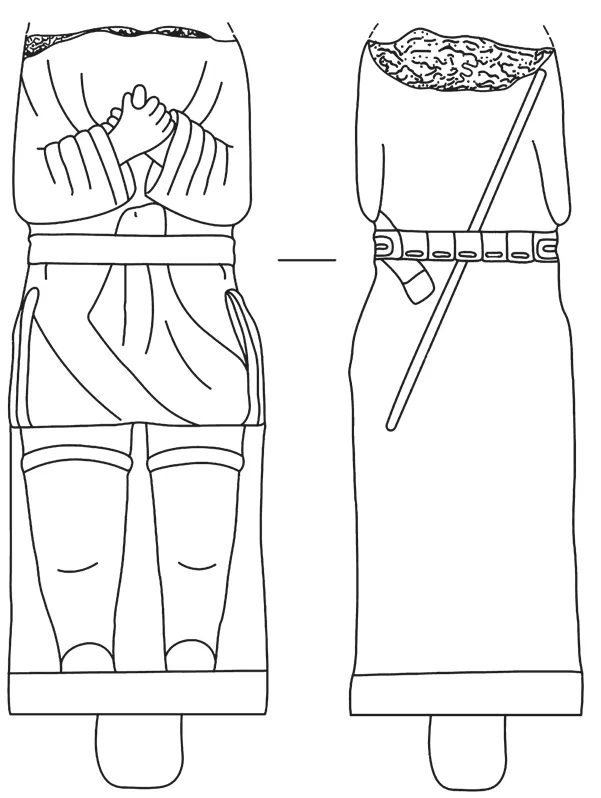

从石刻种类和形制来看,李茂贞夫妇墓神道石刻基本上继承了唐代制度,但其风格在某些细节上已经与宋代石刻接近。如神道东侧3-1号控马官石像,肩部以上残,上身着窄袖束身长服,腰束宽带,前襟下摆提起挽于腹前腰带内,足蹬长筒靴,长鞭斜插于身后腰带内,叉手而立(图七)。神道东侧6-2号控马官石像,头戴幞头,着圆领宽袖长袍,腰系宽带,袍服前襟下摆挽于腰带内,下着小口紧腿长裤。足着履。叉手而立[31]。将控马官袍服前襟下摆挽于腰带内,造成前后摆长短不同,并在背后斜插马鞭,这一做法不见于唐代陵墓石刻,而常见于北宋皇陵石刻。如宋太祖永昌陵东列南数第一、二号控马官,身穿窄袖紧身袍,第三、四号控马官,身穿广袖宽身袍,前襟皆掖于腰带内,手执缰绳或马鞭(图八)[32]。宋陵这种着窄袖袍服和着宽袖袍服者并存,袍服前摆掖入腰带内,手执马鞭的控马官样式,应该是继承了李茂贞夫妇墓的做法。可见,李茂贞夫妇墓神道石刻在唐宋陵墓石刻发展过程中有承上启下的地位。

图七 神道东侧3-1号控马官

图八 永昌陵东列南数第三号控马官

为了劳作方便而将长袍前襟挽于腰带内,这种做法应该是下层劳动者的习惯。在辽宁朝阳唐永徽六年(655年)孙则墓中出土一种幞头俑,长袍前摆翻起,掖于腰带下[33]。唐李宪墓也出土了一件将长袍前襟掖于腰带下的胡人俑[34]。秦国太夫人墓中的汉人牵马图砖雕,牵马人的长袍前襟掖在腰带下[35]。神道石刻的控马官或牵马俑,地位不高,其将长袍前襟掖入腰带内的做法或许是模仿了墓葬内的这类陶瓷俑。

总之,作为保存较完整的五代时期高等级墓葬,李茂贞夫妇墓的墓葬形制规模宏大,制度来源复杂,神道石刻具有过渡性特征,对研究唐宋变革期的墓葬制度具有重要意义。

[1]宝鸡市考古研究所.五代李茂贞夫妇墓[M].北京:科学出版社,2008.

[2]相关的研究主要有:a.郑以墨.五代墓葬美术研究[D].北京:中央美术学院博士论文,2009.b.吴毅.秦王李茂贞与秦王陵[J].宝鸡文理学院学报,2008(12).c.耿丽娜.大唐秦王陵和前蜀永陵之比较[J].文史杂志,2009(3).d.王凤翔.新见唐秦王李茂贞墓志浅释[J].文物春秋,2006(6).e.周阿根.《李茂贞墓志》录文校补[J].文物春秋,2009(3).

[3]杜佑.通典:棺椁制(第85卷)[M].北京:中华书局,1988:2299.

[4]王静.唐墓石室规制及相关丧葬制度研究——复原唐《丧葬令》第25条令文释证[C]//唐研究(第14卷).北京:北京大学出版社,2008:455.

[5]北京市文物研究所.北京丰台唐史思明墓[J].文物,1991(9).

[6]a.冯汉骥.前蜀王建墓发掘报告[M].北京:文物出版社,1964:9-16.b.南京博物院.南唐二陵发掘报告[M].北京:文物出版社,1957:7-38.c.四川省文物管理委员会.后蜀孟知祥墓与福庆长公主墓志铭[J].文物,1982(3).

[7]杨继东.极建陵[J].文物世界,2002(5).作者误将“建极陵”写作“极建陵”.

[8]河北省文物研究所,等.五代王处直墓[M].北京:文物出版社,1998:6-14.

[9]司马光.资治通鉴:后梁纪(第266卷)[M].北京:中华书局,1956:8676.

[10]咸阳市文物考古研究所.五代冯晖墓[M].重庆:重庆出版社,2001:6-21.

[11]陕西省博物馆等.唐李寿墓发掘简报[J].文物,1974(9).

[12]陕西省文管会.唐永泰公主墓发掘简报[J].文物,1964(1).

[13]王仁波.陕西唐墓壁画之研究[J].文博,1982(1、2).

[14]本文所指的河北地区主要是唐代河北道南部地区,包括今河南省北部的安阳地区、山东省西北区地区、河北省、北京市、天津市、辽宁朝阳地区.

[15]朝阳市博物馆.朝阳市郊唐墓清理简报[J].辽海文物学刊,1987(1).

[16]金殿士.辽宁朝阳西大营子唐墓[J].文物,1959(5).

[17]廊坊市文物管理所.河北文安县西关唐墓清理简报[J].文物春秋,1997(3).

[18]张家口地区文管所.河北阳原金家庄唐墓[J].考古,1992(8).

[19]北京市海淀区文管所.北京市海淀区八里庄唐墓[J].文物,1995(11).

[20]韩国祥.辽阳西上台辽墓[J].文物,2000(7).

[21]李清泉.宣化辽墓:墓葬艺术与辽代社会[M].北京:文物出版社,2008:315-316.

[22]齐东方.隋唐考古[M].北京:文物出版社,2002:90.

[23]河北省文管会.唐山市徒河水库汉、唐、金、元、明墓发掘简报[J].考古通讯,1958(3).

[24]张家口市宣化区文物保管所.河北宣化纪年唐墓发掘简报[J].文物,2008(7).

[25]侯鸿钧.伊川县窑底乡发现后晋墓一座[J].文物参考资料,1958(2).

[26]邓小南.祖宗之法——北宋前期政治述略[M].北京:三联书店,2006:80.

[27]薛居正.旧五代史:庄宗纪二(第28卷)[M].北京:中华书局,1975.

[28]毛汉光.五代之政治延续与政权转移[C]//中国中古政治史论.上海:上海书店出版社,2002:432.

[29]陕西省文物管理委员会.唐乾陵勘察记[J].文物,1960(4).

[30]王小蒙.从新发现的唐太子墓看太子陵制度问题[J].考古与文物,2005(4).

[31]同 [1]:132-135.

[32]河南省文物考古研究所.北宋皇陵[M].郑州:中州古籍出版社,1997:41.

[33]朝阳市博物馆.朝阳唐孙则墓发掘简报[C]//朝阳隋唐墓葬发现与研究.北京:科学出版社,2012:10.

[34]陕西省考古研究所.唐李宪墓发掘报告[M].北京:科学出版社,2005:彩版4-4.

[35]同[1]:彩版19-1.