中原国家形成进程中的南方文化因素*

2020-04-06秦小丽

秦小丽

(复旦大学文博系·科技考古研究院)

在中华文明多元一体格局的形成过程中,以二里头、二里岗文化为代表的中原地区首先进入国家政体。而在中原地区的国家文明化进程的各个阶段,也曾因为吸纳了周边地区多元文化因素与成果得以强盛。特别是从龙山文化晚期开始到以二里头、二里岗文化为代表的初期国家形成阶段,除了青铜器、牙璋和绿松石镶嵌等外,还有以海贝、象牙、鳄鱼骨板等上层社会广泛用于维系远距离交流关系的稀有品,且有在技术与生产体系上具有特殊性的玉器、漆器、原始瓷与硬陶等,这些物品在中原地区高等级贵族墓葬中多有发现。因此可以想见,从龙山文化晚期,经二里头文化到二里岗文化的数百年间,这些南方文化因素成为较固定的奢侈品为中原王朝国家所青睐,并纳入上层社会的礼仪体系,成为维系社会统治以及与周边地区交流关系的一种物化象征。本文以中原地区发现的与南方有关器物作为分析对象,进而探讨其来源及交流背景。

一、漆器

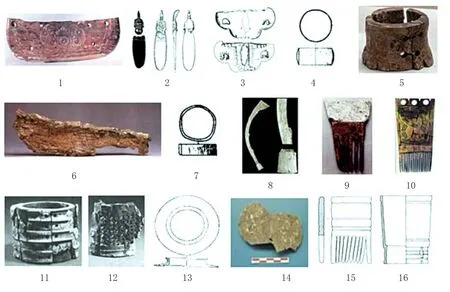

二里头遗址迄今出土的漆器大约有60余件,其中漆觚最多14件,其次是漆棺,而钵、豆、盒等盛食器数量较少,还有漆鼓[1]和涂漆时需要的陶质盛放漆液的小陶杯[2],这暗示着二里头遗址本身曾经制作过漆器(图一,1)。除了二里头遗址之外,这一时期还在郑州商城遗址和赤峰大甸子遗址发现漆器(图一,3)[3]。而早于二里头文化,在中原地区则是陶寺遗址发现了大量漆木器(图一,2)。漆器产生于距今8000年前的长江下游,目前发现最早的漆器是浙江萧山跨湖桥遗址出土的桑木漆弓[4]。此后在河姆渡文化的河姆渡遗址(图一,4)和田螺山遗址发现了漆碗、豆、筒(图一,5)和蝶形器等[5]。马家浜文化与崧泽文化时期均有陶胎漆器发现。在江苏吴江梅堰马家浜文化遗址发现陶胎漆器,在陶杯、壶的器表髹漆,有的还发现彩绘花纹[6]。在仙坛庙崧泽文化遗址发现用朱漆饰于陶器表面或朱绘花纹[7]。在海盐王坟遗址J2发现有1件漆绘陶杯,泥质黑陶,外壁红漆彩绘[8]。到了良渚文化时期,在反山、瑶山(图一,6)和卞家山(图一,7)等贵族墓葬出土了制作精美,数量庞大的漆器[9]。还在钟家港古河道发现了涂漆陶器以及陶器内发现漆液等与漆器制作有关的考古学证据。作为百工云集之地的钟家港遗址,漆器也曾经是由上层社会掌控的手工业部门之一[10]。显示长江下游地区漆器制造业的成熟与发达,也是当时上层权贵青睐的重要奢侈品,生前用于生活宴饮礼仪,死后作为彰显社会等级的象征用于随葬。良渚文化之后除了在好川墓地6座墓葬出土了漆觚外[11],广富林文化、马桥文化则未有发现漆器的报道,具体使用漆器的状况不太明了。在长江下游良渚文化之后漆器制品处于消沉期之时,在中原地区龙山文化晚期的陶寺遗址发现漆木器。这里除了漆杯外,大量的漆木器被称作彩绘木器,在27座大中型墓葬中出土了156件彩绘木器,器形有厴鼓、案、俎、圆案、长方平盘、大型豆、高柄豆、盆、斗、勺、碗、杯、觚、桶形器等。而漆鼓和漆棺,应该是这一时期新出现的[12]。陶寺遗址漆木器作为一种重要的礼器,与玉器、彩绘陶器等礼器共同参与祭祀仪式,是探讨二里头文化礼仪器具组合中漆器因素的重要参考。这些漆器是不是来自长江下游地区需要从漆器产地与漆木器制作技术观察等层面进行分析,但是将漆器作为一种贵重物品用于上层社会的宴饮与随葬的文化传统则应该是传承于长江下游地区,或者受到长江下游漆器文化的影响。

漆器是在古代人类对漆科木本植物漆树以及漆树树脂认知的基础上,与木器制作相关联而发明创造的器具。漆树是中国和东南亚地区原产植物之一,将漆树的漆液有意识地引流出来经过加工,或者加入颜料,把它刷在木质或者编织用具上,就成为原始的漆器。漆器在中国的发生是与木器紧密相关的,一般生活用品的木器因为漆液与漆器制作技术而增加了它的附加值成为社会奢侈品的一种。

图一 漆器

二、象牙制品与鳄鱼骨板

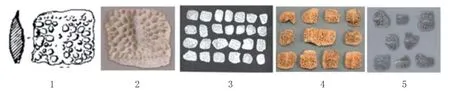

无独有偶,在我们关注长江下游早期漆器制品的同时,还发现了与这些漆器同时出土的象牙制品(图二,9),也是这里的特征之一。河姆渡文化出土的双鸟象牙雕刻、蚕纹象牙杯和数量较多的象牙匕形器等雕刻技术精湛、纹饰复杂而具有蕴意的装饰品(图二,1~3),显示其作为奢侈品的象征性意义。其后在崧泽文化和良渚文化时期象牙制品传统继续发扬光大。在上海福泉山的良渚文化墓葬发现有象牙权杖,象牙雕刻器(图二,6)以及象牙手镯(图二,7)等[13],显示这一时期不仅有人体装饰,器物雕刻,更被用于权威象征意义的权杖(图二,8),在当时社会具有的重要意义。

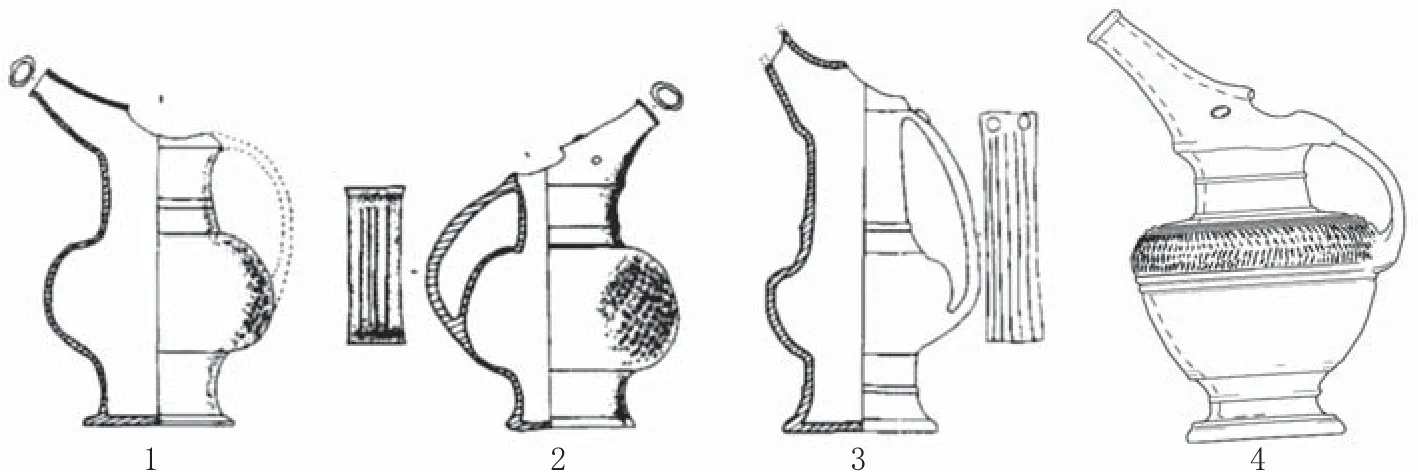

考古资料显示,山东地区在大汶口文化时期也流行象牙制品,特别是大汶口墓地仅象牙筒形器(图二,12)和象牙琮(图二,11)便各自发现10件,另外还有制作精美的象牙梳子(图二,10)等,同时还出土了鳄鱼骨板(图三,3)26片[14]。这样的鳄鱼骨板在同时期的王因遗址M121(图三,1)中仅有一片,但是同遗址的第3、4地层堆积内发现大量鳄鱼骸骨,至少分属于20个体,经鉴定均为扬子鳄[15]。而在长江中游的大溪文化中也曾发现墓葬随葬象牙手镯5件和象牙饰品3件[16](图二,4)。来自扬子鳄的鳄鱼骨板在黄河中游龙山文化晚期的石峁遗址(图三,2)、陶寺遗址(图三,5)和清凉寺遗址(图三,4)的墓葬中也有发现。特别是陶寺遗址在M3006、M3015内出土的12片和8片鳄鱼骨板放置在厴鼓内,有学者认为可能是用厴鼓使用鳄鱼皮的遗留[17]。而位于山西南部的清凉寺墓地在M146发现鳄鱼骨2片和象牙饰品1件(图二,14),M79发现鳄鱼骨10片,M54发现鳄鱼骨15片[18](图三,4)。陕北石峁遗址在后阳湾发现鳄鱼骨板2片[19]。

图二 象牙制品

图三 鳄鱼骨板

到了二里头、二里岗文化时期,二里头遗址除了没有发现鳄鱼骨板外,象牙制品、漆器和海贝均有发现,虽然数量不多,但是显然继承了此前龙山文化晚期上层社会对象牙、海贝以及漆器的青睐。象牙制品仅在二里头遗址第1期发现一件象牙匕形器(IIH202:3),器形较大,略带弯曲[20]。二里岗文化时期除了在郑州商城发现象牙杯(图二,16)和象牙梳子(图二,15)[21]外其他遗址没有发现。而与此同时四川盆地成都平原成为流行象牙制品的地区。

位于四川成都附近大邑县赵庵村的高山古城遗址,是距今4600年的城址,墓葬中出土的一对象牙手镯(图二,5)引起学术界关注[22],因为这可能是成都平原发现最早的象牙制品。此外在成都青白江三星村遗址出土了20余件象牙制品,有发髻、手镯等。特别是在M12的墓室里,用象牙做成的漩涡状器物放置在墓主的肩部,还有更多的装饰品如象牙发簪、象牙手镯、穿孔牌状器、象牙头帘都保存完好[23]。而在成都三星堆遗址出土大量象牙原材料与象牙制品则最为著名[24]。因此成都平原几处出土象牙制品的遗址与三星堆大型城址的关系以及象牙制品在当时社会体系中的角色与作用以及象牙从原材料、制作到产品的分配状况等都非常值得进一步探索。

象牙制品原材料来源的大象,是生活在热带森林、丛林和草原地带现存最大的陆生哺乳动物。大象广泛分布在非洲撒哈拉沙漠以南、南亚及东南亚以至中国南部边境的热带及亚热带地区,中国云南省西双版纳地区也有小的野生种群。其中亚洲象历史上也曾广布于中国长江及以南地区。象牙制品的原材料来自大象的长牙齿,与大象生长的地区以及运输线路密切相关。而山东和中原地区无论是现代还是古代都没有大象适合生活的自然环境。四川盆地和长江下游所处的长江流域在古代是不是适合大象生存,仍然需要更多环境学与动物学等方面的研究。但是作为特定地域以大象牙齿为原材料的产品,在温带地区一些重要遗址出土的事实暗示着从新石器时代早期开始象牙制品曾经是人类喜欢的装饰品原材料,也是后来上层社会交流圈内远距离交流的重要奢侈品之一。

鳄鱼是脊椎动物门爬行纲鳄目动物的通称。古代也称“鼍龙”,是现存体型最大的爬行动物。鳄科主要分布于各大洲热带水域,在亚洲、非洲、美洲和大洋洲的热带地区均有分布,其中有些种类可以进入海洋,是海陆两栖动物,因此分布尤其广泛。马来鳄几百年前还曾出现于中国南方,1973年,在广东新会县发现过马来鳄头骨化石,年代为距今三千年前。古代云南红河和澜沧江里有过泽鳄。而中国现在除了扬子鳄,偶尔还能看到湾鳄(如珠江口)。扬子鳄(Alligator sinensis)分布于长江中下游一带,又称鼍,是我国现存唯一的鳄。由此可见,古往今来在自然界中鳄鱼仅生存于长江流域和岭南一带,但是目前这些地区的考古遗址中少有鳄鱼板制品发现的报道,相反却在黄土高原的山西、陕西和山东地区的考古遗址中多有报道。王因大汶口文化早期地层发现约20个体的扬子鳄骸骨有火烧痕迹,可能是食肉时烧烤所致。这一时期正处于竺可桢所说的仰韶温暖期[25],可能适合扬子鳄的生息。而此后的大约千余年间气候变冷,因此龙山文化时期应该是不适合扬子鳄生息的。而这一时期鳄鱼骨板作为奢侈品在黄河流域一些重要遗址被发现,它应该与象牙制品一样也是远距离交流的奢侈品之一。

三、海贝

二里头遗址发现的M3,与绿松石镶嵌龙形器伴出的还有墓主人头部发现的约90余枚海产贝,这应该是二里头遗址出土海贝最多的一次。以往发掘中都一直有海贝与仿制贝的出土,迄今大约共计数百余枚。海贝从新石器时代晚期直到早期青铜时代主要在黄河上游的甘青宁一带出土,随后扩展到中原及北方一带。中原地区在陶寺遗址和下靳墓地除了发现大量仿制陶贝和石灰石贝外,也有少量天然海贝出土[26]。最近在陕西石峁皇城台发掘中出土了18枚天然海贝[27]。到了二里头文化时期,除了二里头遗址外,还在陕西西安老牛坡遗址的老牛坡类型遗迹出土了24枚海贝[28],河南登封南洼遗址出土了6枚[29],伊川南寨遗址M16发现33枚海贝[30]。到了二里岗文化时期,郑州商城则在2、3座墓葬内就发现海贝近500余枚[31],其他遗迹则很少发现,显示海贝仅掌握在少数权力阶层的手中。然而到了殷墟时代,中原地区不仅大型遗址与墓葬出土海贝,一些一般遗址的贵族墓葬也有数量不等的海贝出土,而有海贝使用传统的西北一带反而较少发现。这种在时空分布上的差异也许暗示着新石器时代晚期——早期青铜时代西北地区海贝的产地以及流通线路与殷墟时代不同,产地与消费需求随时代而变迁。

海贝,是一种生息在印度洋、西南太平洋等温暖并有珊瑚礁生长的热带海域。因为海贝不适应有河流流入的海域,因海水浑浊,难以生息[32]。目前现生种的海贝多发现于印度洋、南海和西南太平洋等地。在古代中国,认为海贝与生育有关,又称为子安贝[33]。殷墟时代以后还作为货贝用于流通贸易。因此对于远离热带海域的内陆地区,海贝不只是一种自然产品,还是一种弥足珍惜的贵重品,并得到有权者和富裕阶层的珍爱,成为流行于上层社会之间奢侈品的一种。

图四 南方出土象鼻壶与二里头文化的象鼻壶

四、原始瓷与硬陶

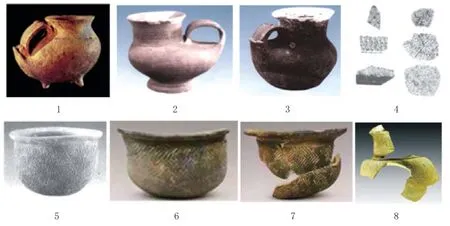

原始瓷与硬陶的起源时间被认为在商代早期的二里岗文化时期,其产地以南方地区江西吴城以及福建等地的多个窑址为有力候选地,而位于长江中游的盘龙城遗址则有可能是链接黄河流域与南方地区的重要枢纽[34]。浙江地区由于早期资料限制,在中原原始瓷产地讨论中没有更多关注。2012年由浙江省文物考古研究所发掘的瓢山窑址和北山窑址经碳14年代测定以及原始瓷釉成分等多重手段的科学分析,认定其年代在BC1800年前后,属于二里头文化的年代范围[35],不仅使得南方原始瓷在中原的出现年代提前,也提出了原始瓷的最早产地在浙江的可能性。二里头遗址第2期出土的7件原始瓷与硬陶,是目前中原地区最早的资料。其形态均为封顶的象鼻形长流盉与鸭形壶,与二里头遗址(图四,4)常见的灰陶盉、白陶盉在器形上差异较大,而这种象鼻盉与鸭形壶在长三角地区的马桥文化以及略早的以浙南与闽北一带分布的肩头弄类型(图四,2)和马岭遗址(图四,1)多有发现。同时伴出的还有多件灰陶质的象鼻盉、硬陶质的鸭形壶和瓮的残片等显示与江浙地区关系密切。在伊川南寨遗址(图四,3)中出土了黑陶质的象鼻盉,虽不是原始瓷,但是形态与原始瓷的同类盉相似。

二里岗文化时期原始瓷与硬陶出土数量增加,除了郑州商城外,还在周边的藁城台西、洹北商城、郑州小双桥、邢台,耀县北村和华县南沙村等遗址有发现。但就时代来看除了郑州商城外,大多是中商时期遗址。郑州商城出土的原始瓷器形以折肩深腹尊和园折腹罐、壶类为主,而不见象鼻盉、鸭形壶等,显示与二里头文化时期的原始瓷器形差异较大,与长江中游盘龙城遗址出土的原始瓷与硬陶器形近似。盘龙城遗址出土的原始瓷器类总括了中原地区出土器形的全部,因此有的学者认为这里是二里岗文化时期南方原始瓷与硬陶运往中原的中转站。而郑州商城多见的折肩尊等则是以江西吴城为主诸多原始瓷窑的主流产品,因此来源于江西一带的可能性较大。如此看来二里头文化与二里岗文化原始瓷与硬陶虽然都可能是来自南方的文化因素,但在具体来源上有差异。二里头文化的原始瓷与长江下游的关系更为密切。

图五 最早的刻画云雷纹

图六 原始瓷、硬陶与云雷纹

宋健曾经撰文认为[36]二里头文化中以拍印、戳压形成的云雷纹是来自南方江浙一带的传统纹饰。江浙地区良渚文化青浦寺前遗址(图五,1)和江苏金坛三星村发现最早刻画的云雷纹(图五,2、3),虽然制作手法不同,但是构图风格非常相似。此后在好川墓地、广富林遗址和江西清江筑卫城均发现了拍印的云雷纹,其年代大约在距今4300年左右,应该是目前所知最早使用拍印方法产生的云雷纹,虽然这一时期云雷纹的构图是以器体全身的整体布局拍打,而到了马桥文化时期大量使用拍印纹饰的同时,云雷纹则以宽带纹的形式构成图案,装饰云雷纹的器形以蝉、觚、壶为多。二里头遗址第1期最早出现的云雷纹是一件泥质黑陶罐(图五,4),在肩部刻画出简单的云雷纹。显示其刻画与拍印混合使用,但是数量极为有限,在时间上与马桥文化接近。而近年来新发现的浙江瓢山原始瓷窑出土的盆与钵在云雷纹构图上为器身整体布局拍打,略显江浙地区早期风格以及与马桥文化之前云雷纹风格的一致性[37](图六)。因此二里头文化原始瓷与硬陶和浙江地区关系密切,而二里岗文化时期原始瓷器形与风格则显示与江西一带近似。

五、玉器

作为中国传统文化的代表,玉器从9000年前出现于东北小南山遗址之后[38],在兴隆洼文化、红山文化、山东地区的大汶口文化、长江中下游的石家河文化和良渚文化流行数千年,是传统装饰与礼仪文化的象征,更是良渚王国形成阶段的宗教权威象征的物化表现。黄河中游地区尽管作为中华文明的中心区域,直到龙山文化时期,玉器并不很发达,但是从龙山文化晚期开始,在山西西南部的陶寺遗址、清凉寺遗址、兴县碧村遗址,陕西北部的石峁遗址、新华遗址和庐山峁遗址均发现大量器类构成多元化玉器的墓葬或者祭祀坑,凸显玉器文化在这一时期的繁盛。进入二里头文化时期,二里头遗址继续出土长而薄的玉器,与龙山文化晚期一样,在玉器器类构成中包含有不同地域特点的玉器(图七)。没有用玉传统的中原地区却在龙山晚期汇聚了来自各个地方玉器这一特点,彰显社会动荡的大环境下,玉器作为一种奢侈品在地域间随着权威阶层的变化而流动的事实。

图七 玉器

黄河中游诸遗址出土的玉器中包含良渚文化玉琮和玉璧,石家河文化的玉鸟形簪、透雕玉人及玉虎头等这一点引人注目,也是来自南方文化的主要要素。远离江南的陕北与晋西南地区出现良渚文化和石家河文化典型玉器这一点已经有很多学者做过研究,这里不再赘述[39]。河南禹县瓦店遗址中曾发现鸟头形玉簪和玉璧[40]。二里头文化时期不仅在二里头遗址出土玉鸟形簪、鸟首柄形器和玉琮,还首次发现雕刻玉猴等[41]。二里岗文化在郑州商城也曾出土良渚风格的玉璧和玉琮[42],可见即使在过去数百年之后,南方文化因素的玉器仍然被中原王朝国家的权势阶层所青睐,并作为身份权威象征随葬于墓葬,也显示中原国家文明进程中南方文化自始至终都参与其中的事实。

六、结语

公元前2000年前后,中原地区在经历龙山文化晚期社会动荡、城址林立的社会整合期后,以伊洛地区为中心率先进入国家阶段。在中原国家形成的过程中,除了以青铜器、牙璋以及绿松石镶嵌礼仪器具等具有鲜明东西方文化交流的显著特征外,还融入了诸多具有南方色彩的文化因素。虽然这些南方因素是如何融入中原国家进程的具体背景仍然需要详细考古资料的逐步分析,但是仅从鲜明的器物特征已经可以窥见一斑,显示中华文明多元一体进程中南北方文化交流以及各自发挥的重要作用。

[1]杨远.二里头遗址出土漆器及其制作产地蠡测[J].文博,2018(4).

[2]中国社会科学院考古研究所.二里头:1999-2006年[M].北京:文物出版社,2014:彩版256.

[3]a.河南省文物考古研究所.郑州商城1958-1985年发掘报告[M].北京:文物出版社,2000.b.中国社会科学院考古研究所.大甸子——夏家店下层文化遗址与墓地发掘报告[M].北京:科学出版社,1998.

[4]浙江省文物考古研究所,萧山博物馆.跨湖桥[M].北京:文物出版社,2004.

[5]a.浙江省文物考古研究所.河姆渡——新石器时代遗址考古发掘报告[M].北京:文物出版社,2003.b.浙江省文物考古研究所.田螺山遗址第一阶段(2004-2008年)考古工作概述[M].北京:北京大学中国考古研究中心.c.浙江省文物考古研究所.田螺山遗址自然遗存综合研究[M].北京:文物出版社,2011.

[6]江苏文物工作队.江苏吴江梅堰新石器时代遗址[J].考古,1963(6).

[7]石超.浙江史前遗址出土的漆器[J].杭州文博,2012(2).

[8]同[7].

[9]张飞龙,赵晔.中国史前漆器文化源与流——中国史前生漆文化研究[J].中国生漆,2014(2).

[10]浙江省文物考古研究所.良渚王国[M].北京:文物出版社.2019:135。

[11]浙江省文物考古研究所,遂昌县文化广电新闻出版局.好川文化集萃[M].北京:文物出版社,2017.

[12]中国社会科学院考古研究所,山西省临汾市文物局.襄汾陶寺——1978-1985年考古发掘报告[M].北京:文物出版社,2015.

[13]上海市文物管理委员会.福泉山——新石器时代考古发掘报告[M].北京:文物出版社,2000.

[14]山东省文物管理处,济南市博物馆.大汶口——新石器时代墓葬发掘报告[M].北京:文物出版社,1974.

[15]中国社会科学院考古研究所.山东王因——新石器时代遗址发掘报告[M].北京:科学出版社,2000.

[16]四川省博物馆.巫山大溪遗址第三次发掘[J].考古学报,1981(4).

[17]同[12].

[18]山西省考古研究所,运城市文物工作站,芮城县旅游文物局(薛新民主编).清凉寺史前墓地[M].北京:文物出版社,2016.

[19]陕西省考古研究院,榆林市文物考古工作勘探队,神木县文体局.陕西神木县石峁遗址后阳湾、呼家洼地点试掘简报[J].考古,2015(5).

[20]中国社会科学院考古研究所.偃师二里头:1959-1978年发掘报告[M].北京:中国大百科全书出版社,1999:67.

[21]同[3]a:824,844.

[22]a.童方.成都发现4500年史前墓地人骨保存状况良好[N].新华网,2016-4-2.b.成都文物考古研究所.成都市大邑县高山古城2014年发掘简报[J].考古,2017(4).

[23]吴晓玲.3700年前古蜀人特权阶层最爱玉石和象牙制品[N].四川日报,2018-1-5.

[24]四川省文物考古研究所编著.三星堆祭祀坑[M].北京:文物出版社,1999.

[25]竺可桢.中国近五千年来其后变迁的初步研究[J].中国科学,1973(2).

[26]a.同[12].b.中国社会科学院考古研究所,山西省临汾行署文化局.山西临汾下靳村陶寺文化墓地发掘报告[J].考古学报,1999(4).c.宋建忠,薛新民.山西临汾下靳墓地发掘简报[J].文物,1998(12).

[27]陕西省考古研究院.等.陕西石峁遗址皇城台大台基遗迹[J].考古,2020(7).

[28]刘士莪.老牛坡——西北大学考古专业田野发掘报告[M].西安:陕西人民出版社,2002.

[29]郑州大学历史文化遗产保护研究中心.登封南洼2004-2006年田野发掘报告[M].北京:科学出版社,2014.

[30]河南省文物考古研究所.伊川考古报告集[M].郑州:大象出版社,2012.

[31]河南省文物考古研究所.郑州商城1953-1985年考古发掘报告[M].北京:文物出版社,2001.

[32]敖天照.三星堆海贝来源初探[J].四川文物,1993(5).

[33]江上波夫.東亜における子安貝の流伝[C]//東京大学東洋文化研究所報告“アジア文化史研究論考編”株式会社.东京:理想者印刷所,1967:1-58.

[34]a.黎海超.黄河流域商时期印纹硬陶与原始瓷研究[J].考古与文物,2014(3).b.黎海超.金道瓷行——商周时期北方地区印纹硬陶与原始瓷研究[M].上海:上海古籍出版社,2018.

[35]a.李伯谦.原始瓷起源于夏代的确证——读“瓷之源”课题组研究成果报告[J].黄河·黄土·黄种人,2017(6X):3-8.b.浙江省文物考古研究所.东苕溪流域夏商时期原始瓷窑址[M].北京:文物出版社,2015.

[36]宋建.二里头文化中的南方因素[C]//杜金鹏,许宏编著.二里头遗址与二里头文化研究.北京:科学出版社,2006:374-368.

[37]同[35]b.

[38]贾昌明.2019年度全国考古十大新发现:黑龙江饶河小南山遗址[N].中国文物报,2020-5-8.

[39]a.岡村秀典.龍山文化後期における玉器の広がり——陝北出土玉器を中心にー[J].史林,82(2).b.秦小丽.山西芮城清凉寺墓地出土玉器分析[J].江汉考古,2020(待刊).

[40]河南省文物考古研究所.河南禹州市瓦店龙山文化遗址1997年发掘报告[J].考古,2000(2).

[41]中国社会科学院考古研究所.二里头1999-2006[M].北京:文物出版社,2014.

[42]同[3]a.