陕西清涧辛庄战国墓地调查发掘简报*

2020-04-06陕西省考古研究院榆林市文物研究所清涧县文物所

陕西省考古研究院 榆林市文物研究所 清涧县文物所

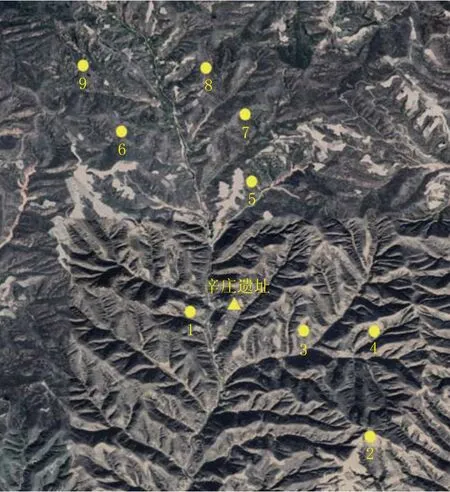

2012~2016年,陕西省考古研究院等在陕北清涧辛庄遗址进行考古工作(图一),获得了一批特征鲜明的战国考古材料,遗物丰富、类型多样、面貌独特、分布集中,且拥有高等级的墓葬,为进一步认识陕北地区战国时期的考古学文化提供了新材料。

图一 辛庄遗址地理位置示意图

简报主要包括三部分,一是清涧高塬墓葬M1;二是辛庄遗址枣湾畔东周墓葬;三是辛庄遗址周围考古调查。2014年10月,在枣湾畔遗址点发掘了9座战国中小型墓;2015年5~11月,对高塬M1进行了考古发掘,期间,以高塬墓葬为中心展开重点调查,在10平方公里范围内,发现李集山、桃林山、羊耳子峁、青龙山、桃拨梁、桑背梁、郝家崾头(图二)等7处战国墓地;2016年10~11月,对榆林、延安二市三普资料登记的部分遗址点进行复查。

一、高塬M1

高塬墓葬位于清涧县李家塔镇席家圪崂村,当地称高塬的山峁顶部(图二,2),东南距辛庄遗址直线距离约2公里。2015年5月,在对周边进行调查中,于高塬山顶发现4处疑似盗洞,经勘探发现该处是一座大型墓葬。经报相关部门同意,考古队随即对该墓进行了抢救性发掘。

图二 墓葬及调查点位置示意图

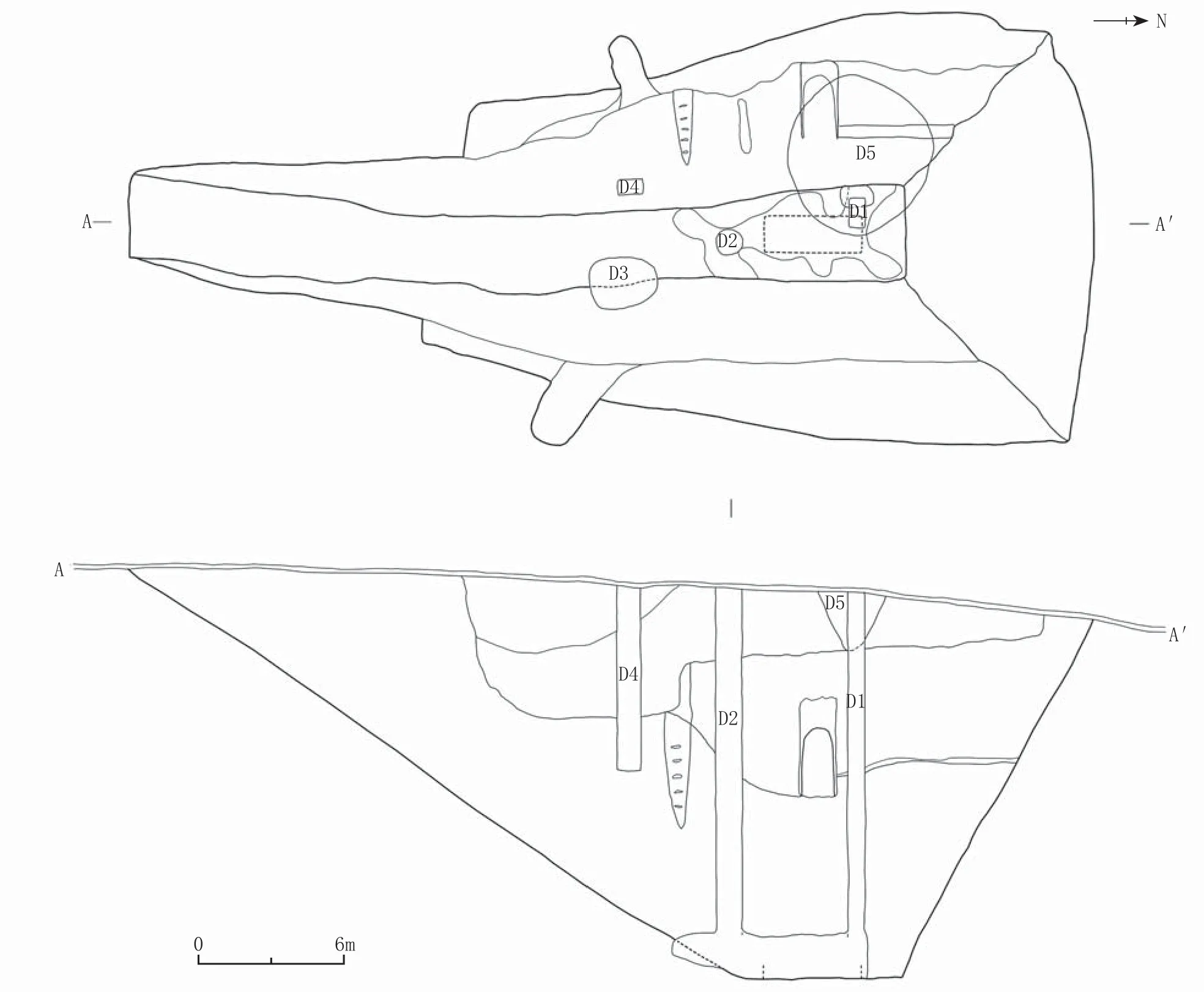

高塬山峁位于南北走向的山梁上,海拔1168米,是附近最高的山峁。高塬四周被冲沟所断,坡度较大,地势险峻;顶部平坦广阔,面积近1万平方米,是理想的葬居之地。高塬M1就位于峁顶的中部(图三)。

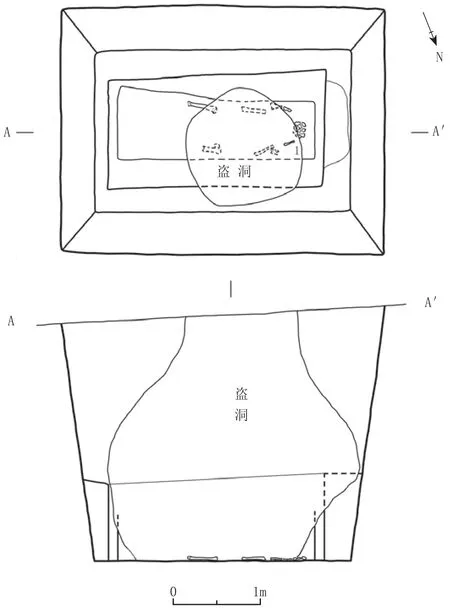

图三 高塬M1

1.墓葬形制

墓葬开口于表土层下,厚约0.2厘米。平面呈不规则“甲”字形,南北向,方向0°。南北总长38.8、深15.5、开口最宽17.3米(墓口有垮塌)。墓圹口大底小,墓道和墓壁均向下内收较甚。墓道直通墓室底部,墓道与墓室相接无明显区分,墓道和墓室东、西两壁均在一条线上,惟两壁由南向北约13米处,可见有近90°拐角向外扩大,向下2米消失。墓道开口长24.3、宽3.5~14.3、底斜长28.8、宽约3米,坡度34°。墓室底长6.8、宽2.8~3.8米。北部略宽,整个墓底略向西倾斜,不甚规整(图四)。

西墓壁南部整体保存较好,似为原始墓边。而北部墓口向下至7米都不规整,有多处明显的垮塌痕迹,北部距墓口7米处因垮塌形成一个生土二层台,宽0.5、长4米,二层台上有明显的夯土迹象,夯土土质和硬度与墓室填土一致,推测在墓室回填夯打时,该段墓壁已经垮塌,说明垮塌现象是在墓葬回填前形成的。7米以下光滑整齐,当为原始墓壁。

在西墓壁上还有2处特殊迹象。其一,墓壁由南向北21.5米处有一个生土直拐角,在壁口下深3米处出现,10米处又逐渐消失,拐角两面均较光滑,并在拐角处有5个脚窝,脚 窝 宽 0.3、 高 0.1、进深0.1、间距0.5米。该拐角功用不明,在相对的东壁未发现相似迹象。其二,墓壁北部发现一个“n”形凹槽,距墓口深4.3米处出现,8米处消失,凹槽宽1.5、高3.7米,底部倾斜,三面光滑规整,作用不详。

东墓壁同西墓壁类似,南部保存较好,而向北约12米处,由墓口向下至7米,均不甚规整,有多处垮塌痕迹,在深7米处垮塌成一生土斜平台,宽约1米,向北延伸至北壁,向上延伸到墓道开口处。也当是由上到下所致,垮塌宽度1.5~4.5米,且上部较下部垮塌严重。7米以下壁光滑整齐,均匀内收,为原始墓壁。在墓壁中部靠下有5个脚窝,为盗墓者掏挖所致。

图四 高塬M1平、剖面图

图五 高塬M1盗洞出土漆皮

图六 高塬M1盗洞出土蚌片

图七 高塬M1盗洞出土铜带钩(高塬M1:01)

图八 铜带钩(高塬M1:01)

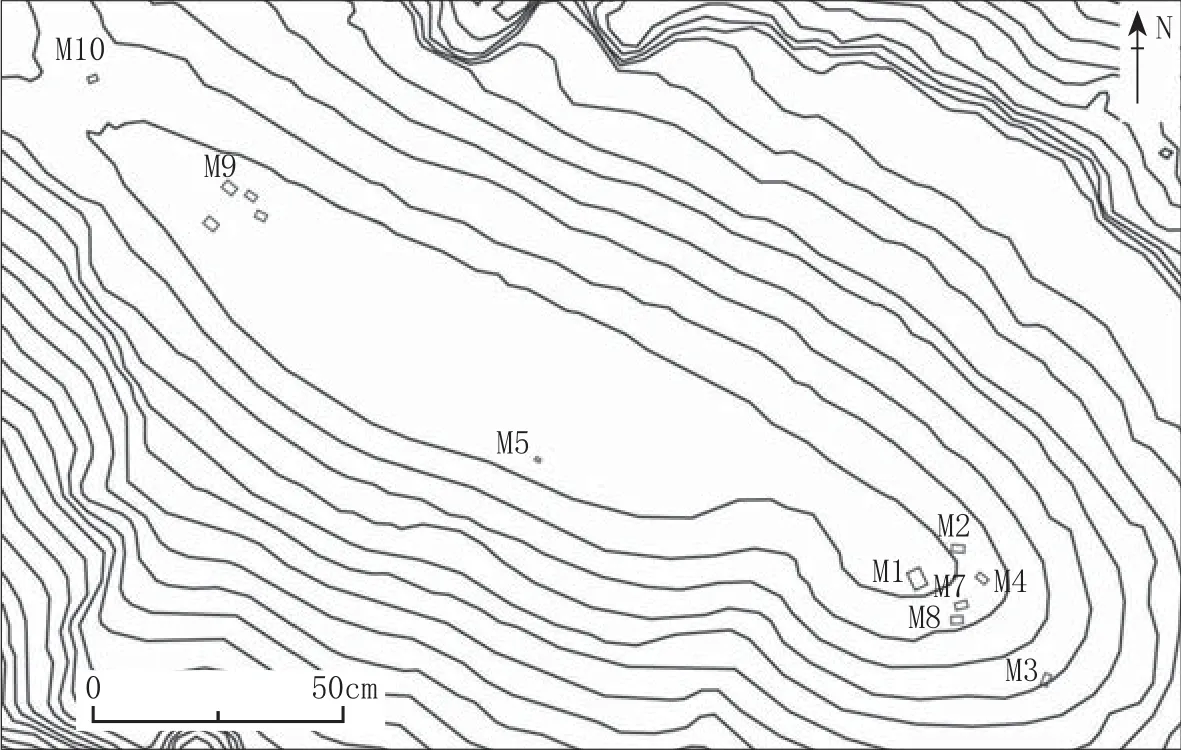

图九 枣湾畔战国墓葬分布图

北壁保存较好,仅口部略微垮塌成弧状,以下均较规整、光滑,未见工具痕迹。

墓内填五花土,含礓石、小螺壳、仰韶陶片等。经过夯打,土质坚硬,夯打迹象明显,夯层厚0.1~0.3米。圆夯,夯窝直径0.06~0.1米,排列较散乱。

在墓葬内共发现5个盗洞(图四),编号为D1~5。D5为早期盗洞,被D1打破。向下清理1米处有马头骨、人骨以及铜带钩1件。靠近底部处出有人肢骨、肋骨,盗洞底部处有1件漆器,圆形,直径10厘米。

墓室被盗殆尽,仅发现部分残存的椁木灰痕,情况不详。根据灰迹可大致看出椁室形制,平面呈长方形,放置于墓室中部。椁室内南北长4、宽1.5米。局部残存高度0.05米。距东墓壁1.2、距西墓壁1~1.3、距北墓壁1.8米,南接斜坡墓道。

因盗扰严重,墓室内未见墓主遗骸,仅在D5内底部发现少量肢骨、肋骨,在D1的堆土内发现有人头骨。葬式不详。

2.随葬品

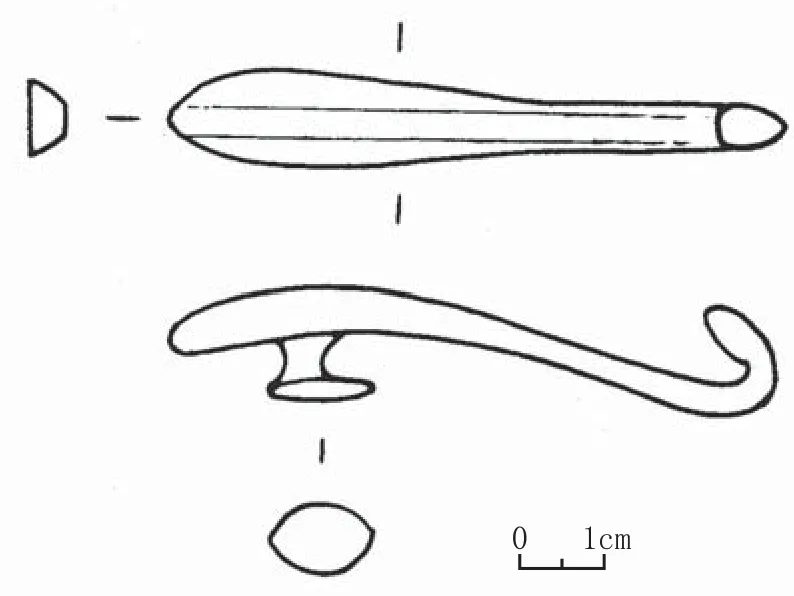

因遭到严重盗扰,墓室内未见任何遗物。仅在D1盗洞口旁的堆土内筛出少量蚌片(图六)和漆皮残迹(图五);在早期盗洞D5内上部出土1件铜带钩,盗洞底部出土1件圆形漆器。

铜带钩 1件。标本高塬M1:01,琵琶形,禽首,钩身细长,背弧,钩钮离钩尾较近。素面。长7厘米(图七、八)。

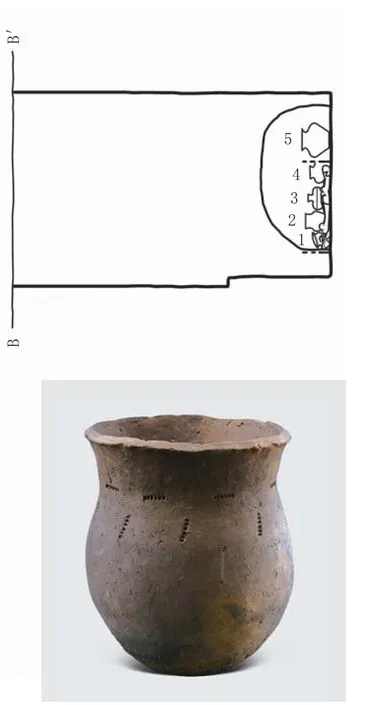

图一〇 枣湾畔M1平、剖面图

图一一 枣湾畔M2平、剖面图

二、枣湾畔墓地

枣湾畔墓地位于清涧县李家塔镇辛庄村沟西侧。2014年10月,陕西省考古研究院在此进行了详细调查和勘探,发现1座商代中型夯土建筑和多座战国秦汉墓葬。我们对其中10座墓葬进行了抢救性发掘,确认9座为战国墓葬。

墓葬所在的枣湾畔山峁呈东西向长条形,南、北、东三面环沟,西与另一山峁相连。山顶狭窄,南北宽约80、东西长约600米。顶部较平坦,自顶向下有数级梯田。战国墓葬多集中在山峁东嘴头及中部(图九)。

9座战国墓葬均为竖穴土坑墓,8座为东西向墓(M1~5、7~10),可辨别头向的有3座,均向西。1座为南北向墓(M3),头朝北。5座墓圹口大底小,4座口底同大。葬具以单棺为主,4座;一棺一椁墓1座;无葬具墓2座;葬具不详2座。其中2座有壁龛。墓葬均为小型墓葬,最大的面积10平米,最小的仅0.8平米。墓葬多被盗,残存随葬品极少,以陶器为主。

图一二 枣湾畔M2墓葬

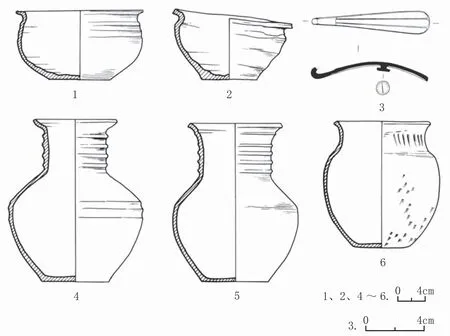

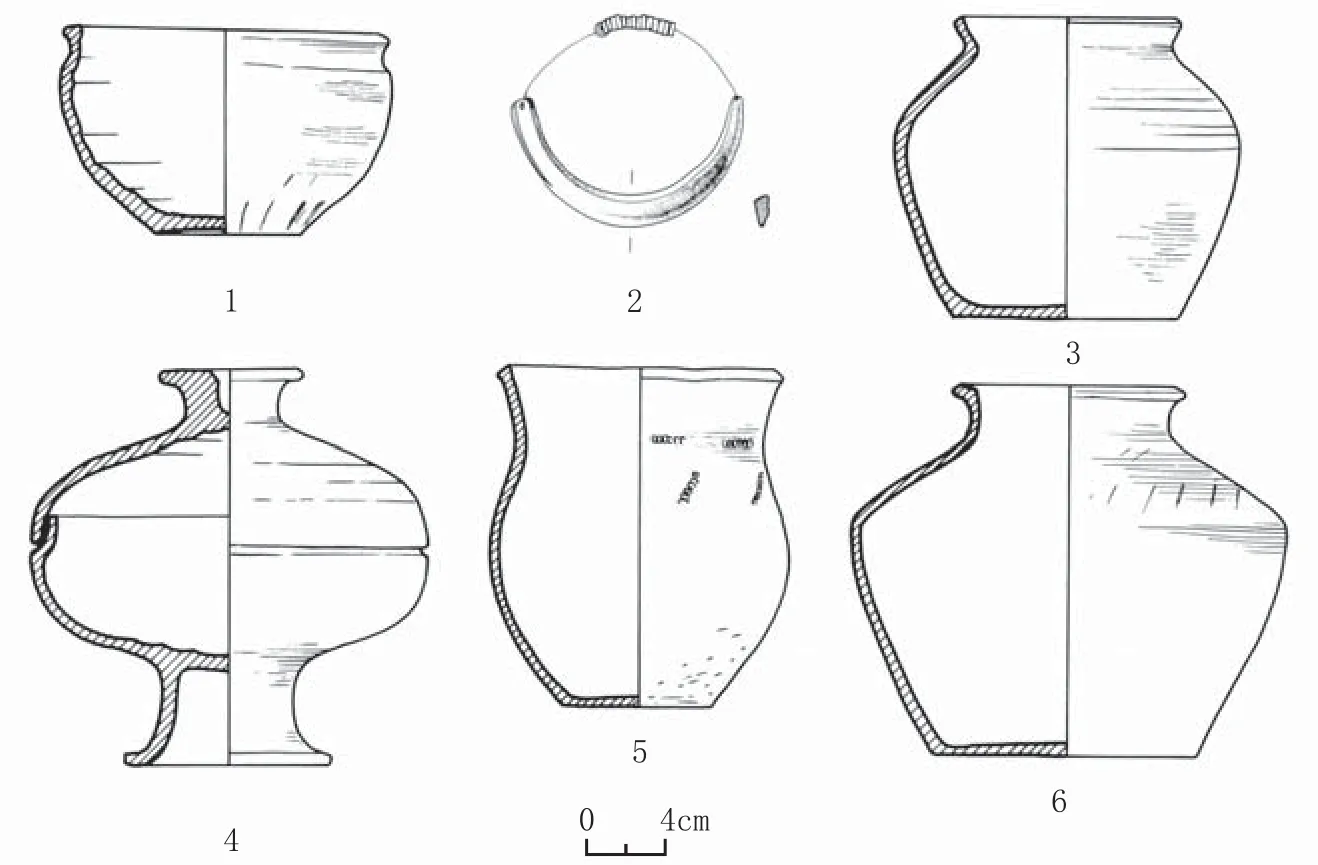

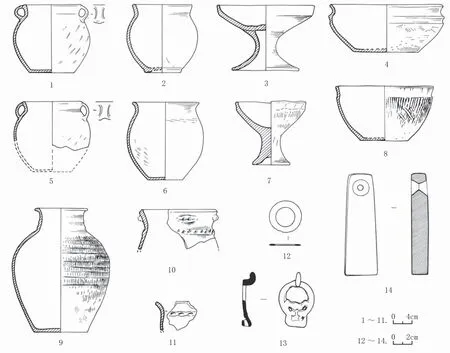

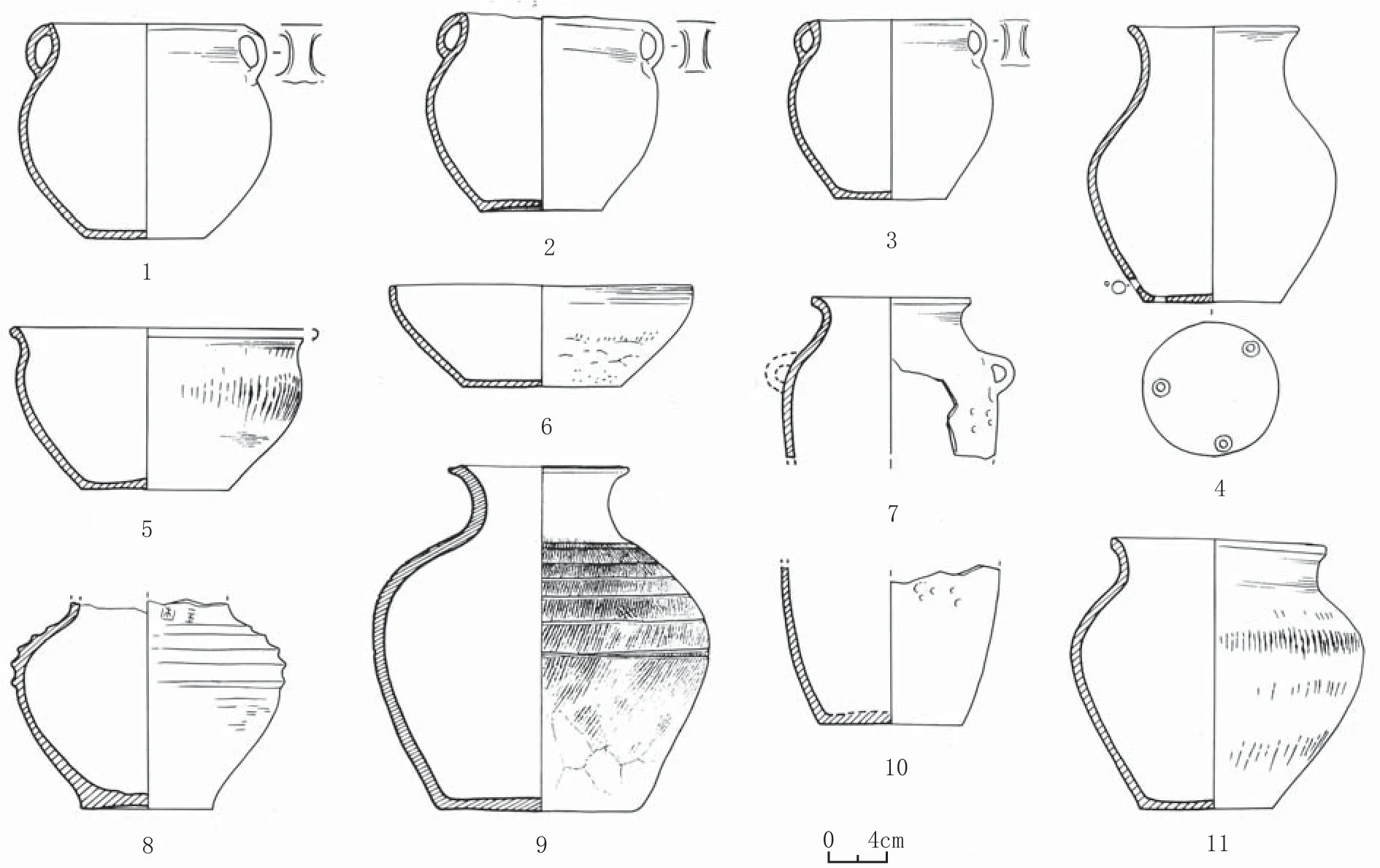

图一三 枣湾畔M1、M2出土器物

1.M1

(1)墓葬形制

M1位于墓地东端坡地上。开口于耕土层下。长方形竖穴土坑墓葬。墓向293°。墓圹口大底小,墓口长3.7、东宽2.7、西宽2.8米,墓底长2.6、东宽1.8、西宽1.8、深2.7~2.9米。墓壁斜直,收分均匀。墓室内填五花土,以黄色为主,夹杂有红褐色斑块和较多商代晚期陶片。开口向下约0.4米处为一夯打土层,土质坚硬,厚0.2~0.4米,之下填土较疏松。葬具为一棺一椁,椁长2.5、西宽1.3、东宽1.2米;棺长2.2、东宽0.8、西宽0.6米。棺椁东西两端相距约0.1米,南北两端相距0.1~0.3米。由于盗扰严重,棺椁的厚度、高度不详,棺椁木尚未完全腐朽。墓主遗骸被扰,仅残有墓主人头骨、肢骨等。头向西(图一〇)。

(2)随葬品

该墓被盗严重,盗洞位于墓葬中部,其内发现部分残存骨骸及铜带钩1件。带钩位于棺内西北角,头骨北侧略偏东处。

铜带钩 1件。标本M1:1,琵琶形,钩首残,钩体较宽,钩面有2道凸棱,进而形成3个凹面,钩尾圆弧,钩钮位于中部偏尾。长8厘米(图一三,3)。

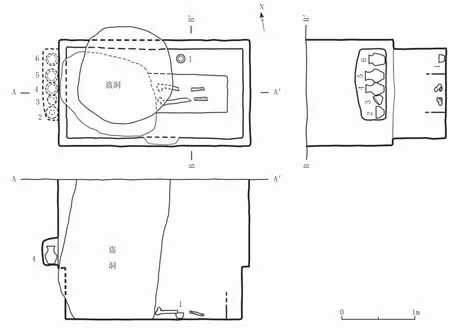

2.M2

(1)墓葬形制

M2位于墓地东端坡地上,西南距M1约5米。开口于耕土层下。长方形竖穴土坑墓。墓向275°。墓圹口大底小,口长2.6、宽1.4米,墓底长2.4、宽1.2、墓深1.9米。墓室内填红褐色五花土,土质较疏松,未见夯打痕迹。墓四壁竖直,壁面光滑。在西壁内发现一方形壁龛,顶部距开口0.8、底距墓底0.7米。壁龛高0.3~0.4、宽0.9米,壁龛北壁距M2北壁0.1米,南壁距M2南壁0.4米,壁龛进深0.2米。龛内放置陶器5件。墓底四周有宽约0.1米的生土二层台,高0.7米。葬具为一棺,东宽0.5米,西部被盗扰,尺寸不详。仅残存下肢骨部分,可判断墓主人头向西,仰身直肢葬(图一一、一二)。

(2)随葬品

在棺外墓主人左侧放置1件泥钵。在壁龛内,自南向北,依次放置陶盆2、陶壶2和陶罐1件。

泥钵 1件。标本M2:1,泥质褐色,未烧制,胎厚,较酥。圆形,直壁,浅腹,平底。

陶盆 2件。标本M2:2,泥质灰陶。窄折沿,尖圆唇,束颈,腹上部较鼓,下部斜收,有刮削痕迹,平底。腹上部饰两周凹弦纹。口径16.7、底径8.6、通高9.7厘米(图一三,1)。标本M2:3,泥质灰陶。斜折沿,方唇,束颈,腹略弧下收,腹下部有刮削和摸痕,平底。素面。口径16.2、底径7.8、通高9.2厘米(图一三,2)。

图一四 枣湾畔M3

图一五 枣湾畔M3平、剖面图

陶壶 2件。标本M2:4,泥质灰陶。敞口内弧,方唇,高直领,有4道凸弦纹,广折肩,折肩处有一周凹弦纹,深腹,腹壁下收,平底。口径11.3、底径9.4、通高22.7厘米(图一三,4)。标本M2:5,形制与M2:4类同。侈口,方唇上有凹槽,高直领上四道凸弦纹,圆折肩,肩面较广,深腹,上腹部略鼓,下腹部有摸痕,平底。口径12.6、底径9.5、通高22.1厘米(图一三,5)。

陶罐 1件。标本M2:6,夹砂灰陶。侈口,尖圆唇,高领微束,领、腹交接处明显,深腹,腹壁略弧,平底。素面。制作粗糙,烧制火候低,手感较轻。口径12.7、底径8、通高17.8厘米(图一三,6)。

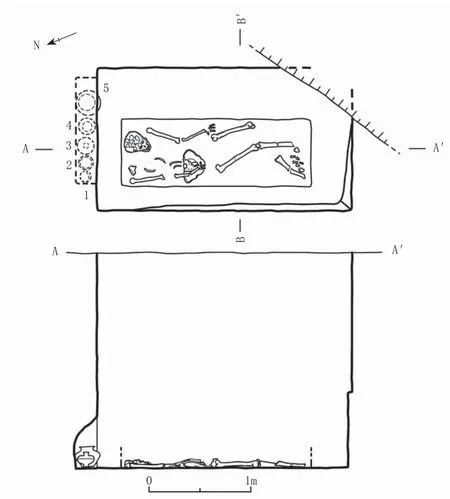

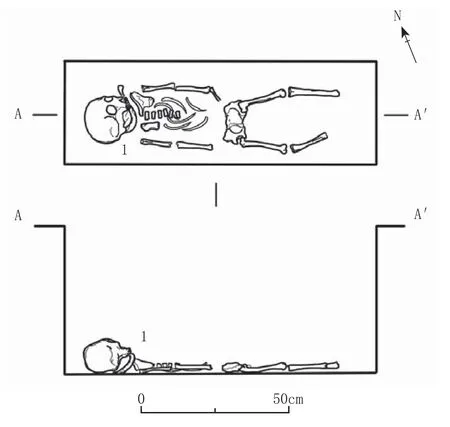

3.M3

(1)墓葬形制

M3位于墓地最东端,西距M8约11米。开口于耕土层下。长方形竖穴土坑墓。墓向23°。东南角墓口被断坎破坏。墓圹口大底小,墓口长2.5、宽1.5米,墓底长2.66~2.7、宽1.34~1.4、深2.3米。填红褐色五花土,未见夯打痕迹。壁面规整,较光滑。东壁、北壁竖直,无收分,南壁、西壁略内收。北壁底部有一壁龛,宽1.14、高0.4~0.6、进深约0.2米。壁龛内放置陶器5件。墓室西南角留有高约0.74米的生土二层台,台宽0.12~0.2米。葬具为单棺,棺长1.86、宽0.66米,高度、厚度不详。墓主人骨散乱错位,头向北,面向西(图一四、一五)。

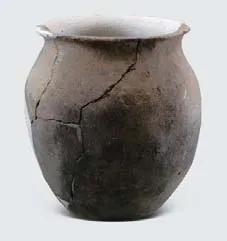

图一六 陶罐(枣湾畔M3:2)

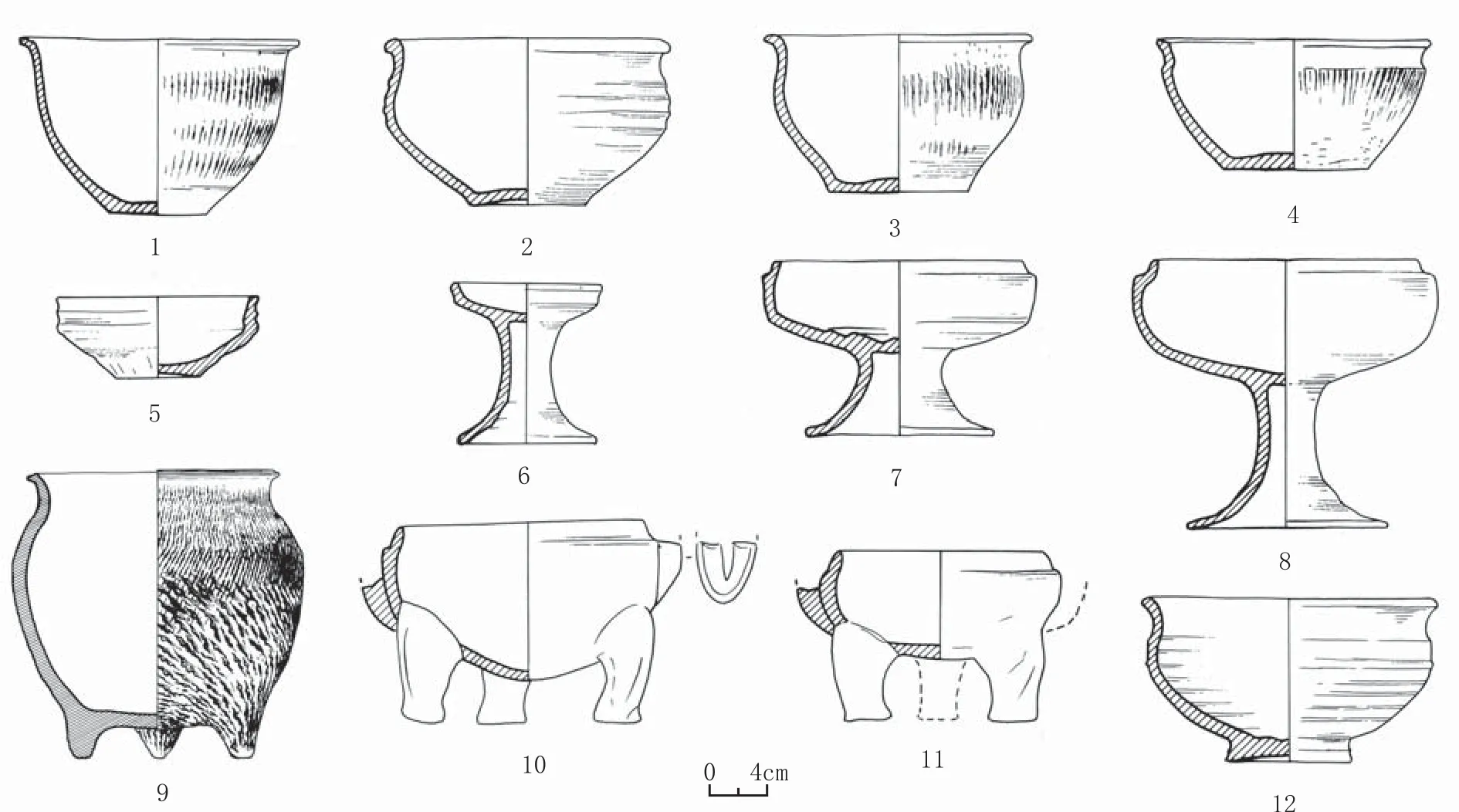

图一七 枣湾畔M3、M5出土器物

(2)随葬品

在壁龛内放置5件陶器,从西向东依次是陶碗1、罐1、豆1和罐2件。

陶碗 1件。标本M3:1,泥质灰陶。侈口,方唇,束颈,口径和肩颈相当,腹壁略外弧,下部斜收较甚,并有刮削痕迹,平底。素面。胎较厚,手感略重。口径15、底径7.7、通高10.6厘米(图一七,1)。

陶豆 1件。标本M3:3,具盖,子口,方唇,深腹,腹壁斜弧下收,矮豆柄较粗,喇叭形圈足。盖母口,喇叭形圆捉手,盖面外弧下收。盖面可见暗弦纹,余素面。口径17.5、底径10.6、通高20.3厘米(图一七,4)。

陶罐 3件。标本M3:2,夹砂红褐陶。侈口,方唇,斜高领,鼓腹,平底。领下饰一周断续

的戳刺纹,腹上部饰一周斜直戳刺纹。胎厚,烧制火候低,手感较轻。口径13.6、底径7.6、通高17.3厘米(图一七,5;图一六)。标本 M3:4,泥质灰陶。敞口,方唇,矮束颈,溜肩较广,腹壁斜直下收,平底。下腹部是竖绳纹,肩面有刮抹痕迹。胎厚,手感较重。口径11、底径11.7、通高15.6厘米(图一七,3)。标本 M3:5,泥质灰陶,侈口,窄折沿,沿面有一周凹槽,尖圆唇,束颈,溜肩较广,腹壁斜直下收,平底。腹壁有摸痕,余素面。口径10.3、底径13.7、通高19厘米(图一七,6)。

4.M5

(1)墓葬形制

M5位于墓地中部偏南,开口于耕土层下,打破商代中型建筑填土。长方形竖穴土坑墓。墓向293°。墓圹口底同大,长1.1、宽0.7、深1米。墓壁竖直,未见明显加工痕迹。该墓无葬具。墓主人骨架保存完好,头向西,面向上,仰身直肢葬。墓主似未成年(图一八)。

图一八 枣湾畔M5平、剖面图

图一九 枣湾畔M9、M10出土器物

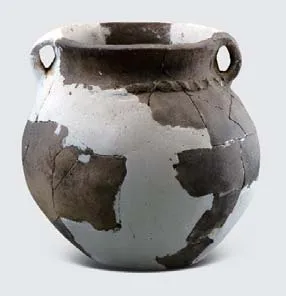

图二〇 陶罐(枣湾畔M9:06)

(2)随葬品

墓主人颈部有1件项饰,标本M5:1,呈半月 形,骨质,另有骨质小圆片串联。复原直径12厘米(图一七,2)。

5.M9

(1)墓葬形制

M9位于墓地西部,南邻M4。开口于耕土层下,打破生土。长方形竖穴土坑墓葬。墓向312°。墓圹口大底小,口长2.7、宽1.9米,底长2.3、宽1.5米,深2.5米。填土为黄褐色小五花土,土质较致密,盗洞填土混乱疏松。墓壁斜直,壁面较光滑,未见加工痕迹。四角近直。葬具为单棺,棺长1.8、宽0.7米,高度不详。棺木未完全腐朽。墓葬被盗严重,墓主人骨骸不见,葬式不详。

(2)随葬品

盗洞内残存骨饰1、陶盆4、陶罐1件。

图二一 枣湾畔M10平面图

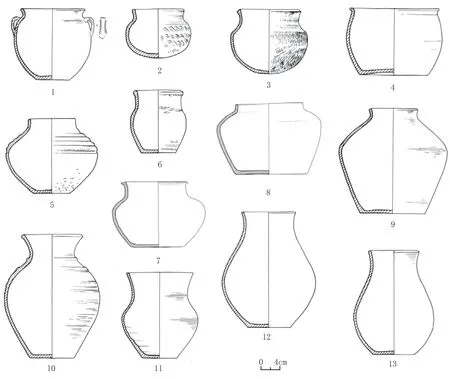

陶盆 4件。形制相同。标本M9:02,泥质灰陶。侈口,窄折沿,领内凹,束颈,折肩,腹壁斜直下收较甚,有明显的刮削痕迹,平底。颈上有一周凸弦纹。胎厚,手感较重。口径11.7、底径7、通高6.35厘米(图一九,1)。标本M9:03,口径11.8、底径7.05、通高6.1厘米(图一九,2)。标本M9:04,口径12、底径6.6、通高5.9厘米(图一九,3)。标本M9:05,口径12、底径8.7、通高17.6厘米(图一九,5)。

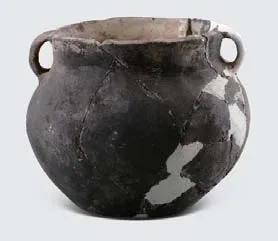

陶罐 1件。标本M9:06,泥质灰陶,夹细砂。大斜领,方唇,束颈,双耳齐口,耳稍宽,圆鼓腹近球形,平底。颈下饰一周附加泥条,泥条上一圈戳刺纹。胎较薄。口径12、底径8.7、通高17.6厘米(图一九,4;图二〇)。

6.M10

(1)墓葬形制

M10位于墓葬西部偏北,与已发掘墓葬较远。开口于耕土层下,打破生土。长方形竖穴土坑墓葬。墓向156°。墓圹口底同大,长1.9、宽0.72米,墓口被梯田破坏,东高西低,深0.1~0.46厘米。填土为黄褐色小五花土,土质较致密。未发现葬具。人骨保存较差,头骨不见,仅留左上肢骨下部分和少量下肢骨,头向南,面向不详,葬式不详(图二一)。

(2)随葬品

墓主左肢骨处置有1件铁带钩(M10:1),残长11.6厘米(图一九,6)。

三、考古调查

由于陕北地区东周遗存复杂性,2015年5~11月,在对高塬M1进行考古发掘期间,即以辛庄遗址为中心展开重点调查,在10平方公里范围内,发现李集山、桃林山、羊耳子峁、青龙山、桃拨梁、桑背梁、郝家崾头等7处战国墓地(图二),采集到大量东周时期的遗物标本。此外,还在绥德、子洲3处墓地采集到典型器物。现一并介绍如下。

1.青龙山遗址

青龙山遗址点位于清涧县李家塔镇张家沟村,北距高塬墓地约1300米。遗址所在的青龙山为长条形,为东北——西南走向,且东北高、西南低,呈缓坡状,顶部较平缓。东西宽70、南北长300米,面积约2万平方米。其西、南、东三面为冲沟,北部与高起的山梁相连,通过山梁可直达高塬墓地。采集到陶双耳罐2、罐耳1、罐口沿1件(图二,4)。

陶罐 2件。标本青龙山采:01,残。夹细砂灰陶。侈口,矮斜直领,球形腹,平底,双耳附于领侧,齐口,耳面宽扁。素面。胎较薄,手感较轻。口径10.34、底径8.93、通高11.5厘米(图二二,1)。标本青龙山采:02,残。夹细砂灰陶。侈口,卷沿,尖唇,矮直领,鼓腹下收,平底,两耳附于领侧,齐口,耳面宽扁。腹上部饰两道附加泥条,下附加泥条饰弯曲的蛇形。胎较薄,手感轻。口径11、底径7.05、通高10.8厘米(图二二,2;图二八)。

罐耳 1件。标本青龙山采:03,夹细砂灰陶。矮直领,耳齐口附于领侧,耳面宽扁。胎薄。残高4厘米(图二二,3)。

罐口沿 1件。标本青龙山采:04,夹细砂灰陶。侈口,矮领。胎薄。口径12、残高4厘米(图二二,4)。

2.桃拨梁遗址

桃拨梁遗址点东与青龙山隔沟相望,西与辛庄遗址相望。大致呈南北走向,且北高、南低,呈缓坡状,顶部狭长,四周坡地较陡且多有小的冲沟。东西宽120、南北长300米,面积约3.6万平方米。其向北蜿蜒可到达贺家圪崂和羊耳子山,中间向南折可到达辛庄遗址。采集到陶双耳罐2、陶壶1件(图二,3)。

陶罐 2件。夹细砂灰陶。标本桃拨梁采:01,残。侈口,斜直领,球形腹,平底,双耳附于领侧,齐口,耳面宽扁。腹饰极浅绳纹。胎薄。口径9.9、底径7.3、通高11.2厘米(图二二,5;图二九)。标本桃拨梁采:02,完整。侈口,矮弧领,方唇,球形腹,平底,两耳附于另外侧,齐口,耳面宽扁。素面。胎较薄。口径 10.34、底径 7、通高 11.3厘米(图二二,6)。

陶壶 1件。标本桃拨梁采:03,口残。泥质灰陶。大侈口,卷沿,方唇,高直领,圆肩,腹壁略外鼓斜收,平底。领、肩处有一周凸弦纹。口径8.46、底径5.65、通高14.3厘米(图二二,7)。

3.贺家圪崂桑背梁遗址

贺家圪崂桑背梁遗址点北距辛庄遗址约1500米。遗址呈长条形,西南——东北走向,东北高,西南低,顶部缓坡状,在北部有稍大平地,四周坡地较陡。东西宽85、南北长750米,面积约6万平方米。采集到可复原陶器6件,其中陶罐4、陶豆1、陶盆1件(图二,5)。

图二三 桑背梁、羊耳子峁遗址采集陶器

陶罐 4件。均为夹细砂灰陶。标本桑背梁采:018,残。侈口,矮斜直领,球形腹,平底,两耳附于领侧,齐平口,耳面宽扁。腹有刮削痕迹,饰篮纹。胎薄。口径11.4、底径9.7、通高14.8厘米(图二三,1)。标本桑背梁采:016,底残。侈口,方唇,矮斜领,球形腹,平底。两耳附于领外侧,耳面宽扁。素面。口径12、底径8.5、通高15.1厘米(图二三,5)。标本桑背梁采:05,残。侈口,矮斜领,方唇,双耳残。球形腹较深,平底。素面。胎较薄。口径12、底径7.7、通高14.8厘米(图二三,2)。标本桑背梁采:015,口残。大侈口,卷沿,尖唇,矮束颈,腹外鼓,深腹,平底。素面。胎较薄。口径13.4、底径7.4、通高16.8厘米(图二三,6;图三〇)。

陶盆 1件。标本桑背梁采:017,残。口沿、肩泥质,腹夹砂灰陶。大侈口,卷沿,圆唇,矮束颈,折肩,口径小于肩颈,肩下内凹一周,腹壁斜直下收,平底。素面。口沿及肩可见轮制痕迹,腹疑为手制。胎厚。口径23.4、底径14.2、通高10.3厘米(图二三,4)。

陶豆 1件。标本桑背梁采:03,器残。泥质深灰陶。敞口,圆唇,豆盘较浅,豆柄较细,喇叭形圈足较大。素面,豆柄有明显的刮痕。口径20.9、底径14.5、通高14.1厘米(图二三,7)。

4.羊耳子峁遗址

羊耳子峁位于郝西家沟东侧、贺家圪崂遗址点北1200米的山峁上。山峁呈长条状,西南——东北走向,东北高,西南低,顶部缓坡状,四周坡地较陡。东西宽31、南北长500米,面积约1.5万平方米。北部可通辛庄、桃拨梁、高塬等遗址点。共采集到标本5件,可复原器3、罐口沿2件。另外征集铜带扣1、铜环1和魔石1件(图二,8)。

陶豆 1件。标本羊耳子峁采:03,器残。泥质深灰陶。敞口,方唇,豆盘似碗形,深腹,豆柄较细,喇叭形圈足较小。腹部饰竖绳纹,豆柄有明显的刮痕。口径14.2、底径8、通高13.7厘米(图二三,7)。

陶盆 1件。标本羊耳子峁采:09 ,器残。泥质深灰陶,红胎。敞口,斜直领,无肩,腹壁微外鼓斜收,平底。腹上部饰竖绳纹,下部绳纹被抹。口径20.5、底径10.3、通高12厘米(图二三,8)。

陶罐 1件。标本羊耳子峁采:07,口残。泥质灰陶。侈口,折沿,圆唇,高直领,鼓肩,腹壁微鼓斜收,深腹,平底。肩面及上腹部饰弦断绳纹。口径10.3、底径11.4、通高26.8厘米(图二三,9)。

罐口沿 2件。标本羊耳子峁采:010,器残,仅剩口沿。夹砂浅褐陶。大敞口,方唇,斜直领。另外有两个戳刺纹样的附加泥条,领和腹交接处有一周断续的戳刺纹。胎厚,手感轻,烧制火候低。残高6.4厘米(图二三,10)。标本羊耳子峁采:011,器残,仅剩口沿。夹砂浅褐陶。大敞口,方唇,斜直领,无肩,腹部略鼓。领、腹交接处饰由一周戳刺纹。胎厚,手感轻,烧制火候低。口径17.2、残高8.4厘米(图二三,11)。

铜带扣 1件。标本郝西家沟征集:01,整体呈“8”字形。上为方形钮,两不规则穿孔。大扣环内动物形装饰,扣舌位于环上,向外伸出。长6、环径3.7厘米(图二三,13)。

铜环 1件。标本郝西家沟征集:02,环为扁状。外径3.42、内径2厘米(图二三,12)。

砾石 1件。标本郝西家沟征集:03,石质。长条形,上端稍窄,有一穿孔,孔为两面对钻,下端稍宽,平底。长11.1、宽3.4、厚1.7厘米(图二三,14)。

5.李集山遗址

李集山遗址点位于郝西家沟西侧、羊耳子山西约1300米处的山峁上,中间隔该区域的主沟。山峁基本南北走向,顶部较为平坦。东西宽100~180、南北长700米,面积约8万平方米。其西、东、南三面临沟,北与高粱相连,应是与外界通连的出处。共采集到可复原标本25件,有鬲、鼎、豆、盘、壶、釜、盂、碗以及各种类型的罐(图二,9)。

鬲 1件。标本李集山采:078,器残。侈口,窄折沿,矮领,圆鼓肩,最大径在肩部,腹斜直下收,三矮实足跟,裆较矮近平。颈部绳纹被抹,腹上部饰竖绳纹,下部及底饰斜绳纹,足跟饰绳纹较乱。口径17.2、腹深17.2、通高19.2厘米(图二四,9)。

鼎 2件。标本李集山采:016,器残。泥质灰陶,腹下部及鼎足夹砂。器为子口,深腹较弧,圜底,三柱状足,腹上有一残耳。素面。胎较厚,手感重。口径13.6、腹深7.2、通高11.6厘米(图二四,11)。标本李集山采:057,耳残。夹砂深灰陶。器子口,敛口,深腹,圜底,蹄形足较粗。素面。胎较厚,手感重。口径16、腹深10.8、通高13.2厘米(图二四,10)。

豆 3件。标本李集山采:09,器残。器子口,腹直壁,深腹,圜底,矮豆柄,喇叭形圈足。素面。腹壁、圈足上有清晰摸痕。陶胎较厚。口径16.4、底径12.8、通高11.6厘米(图二四,7)。标本李集山采:058,泥质灰陶。敛口,尖唇,浅盘,盘壁较直,微圜底,豆柄细高,喇叭形圈足。素面。盘壁下有一周凹弦纹,圈足表面可见磨制痕迹。口径9.6、底径9.6、通高10.8厘米(图二四,6)。标本李集山采:024,器残。泥质灰陶。器子口。豆盘壁直,圜底,豆柄细高,喇叭圈足接地。素面。口径17.6、底径11.3、通高18厘米(图二四,8)。

图二四 李集山遗址采集陶器

盆 4件。标本李集山采:04 ,器残。泥质灰陶。侈口,窄折沿,方唇,矮颈,颈、腹相连,无肩,深腹,腹壁斜下收,平底。上腹部绳纹清晰,下腹部绳纹纹路不清。口径18.4、底径6.4、通高12厘米(图二四,1)。标本李集山采:061 , 器残。泥质深灰陶。上部泥质,下部及器底夹砂。侈口,卷沿,尖唇,束颈,无肩,上腹外鼓,下腹斜下收,平底。腹上部饰竖绳纹,颈和下腹部绳纹被抹。口径16.8、底径9.6、通高10.8厘米(图二四,3)。李集山采:068,泥质深灰陶。上部泥质,下部及器底夹砂。侈口,宽方唇,矮束颈,无肩,颈直接和腹相连,腹壁斜直下收,平底。腹中上部饰竖绳纹,下部及器底绳纹被抹。口径17.6、底径10、通高8.8厘米(图二四,4)。标本李集山采:069 ,夹细砂深灰陶。侈口,卷沿,尖唇,无肩,鼓腹,最大径在腹中部,腹下部斜收较甚,底收成近圈足,平底。腹最近颈部有二周宽凹弦纹,可见模制痕迹。素面。口径17.6、底径8、通高11.2厘米(图二四,2)。

盂 1件。标本李集山采:06, 器残。泥质灰陶。微侈口,圆唇,矮弧领,鼓腹,最大径在腹中部,腹下部斜收较甚,矮圈足。素面。胎较厚。口径18.8、圈足直径8.4、通高10.8厘米(图二四,12)。

碗 1件。标本李集山采:059,夹砂深灰陶。直口,方唇,矮束颈,折肩明显,腹壁斜直下收较甚,腹较浅,平底。素面。颈部有一周较浅的凹弦纹。胎厚。口径12.8、底径5.6、通高5.6厘米(图二四,5)。

双耳罐 1件。标本李集山采:02,夹砂灰陶。侈口,方唇,卷沿,大束颈较矮, 圆肩,两附耳贴于颈、肩上,腹外弧下收,最大径在肩部,腹较深,平底。素面。胎稍厚,手感轻。口径13、底径7.5、通高15.5厘米(图二五,1)。

高领罐 2件。标本李集山采:014,器残。夹砂深灰陶。方唇,高直领,圆鼓腹,平底。口沿下有戳刺纹,领、腹交界处有部分斜划痕。胎厚,手感轻。口径9、底径7.5、通高13.5厘米(图二五,6;图三一)。标本李集山采:073,器残。泥质红褐陶。高直领,尖圆唇,无肩,腹外鼓下部斜收,最大径在腹中部,平底。素面,腹外壁可见泥条盘筑痕迹。口径13.5、底径7.5、通高18.5厘米(图二五,11)。

折肩罐 2件。标本李集山采:01,夹砂灰陶。上部泥质,腹及以下夹砂。小口,尖圆唇,矮直领,圆折肩,肩面斜广,腹壁斜下收,平底。素面。胎厚。口径9.5、底径14、通高22.5厘米(图二五,9)。标本李集山采:055,口沿残。泥质浅灰陶。矮直领,折肩,深腹,腹壁斜直下微收,平底。腹部局部可见抹掉的绳纹,余素面。口径14、底径15.5、通高15.25厘米(图二五,8)。

广肩罐 2件。标本李集山采:074,泥质深灰陶。小口,矮直领,尖唇,圆鼓肩,肩面较广,腹外鼓下收,平底。肩面和腹上部饰瓦楞纹,余素面。口径9.5、底径7.5、通高16厘米(图二五,5)。标本李集山采:076 ,器残。泥质深灰陶。窄折沿,方唇,矮直领,圆肩较窄,腹壁外鼓下收,平底。素面。口径12.5、肩颈11.5、通高14厘米(图二五,7)。

盆形罐 1件。标本李集山采:03,器残。上部泥质,腹及以下夹砂灰陶。侈口,口沿极窄微外卷,矮直领,腹、领相连,无肩,深腹,平底。素面。胎较厚,手感重。口径18、底径14.5、通高14.5厘米(图二五,4)。

深腹罐 2件。标本李集山采:081,器残。泥质黑皮陶。大喇叭口,矮束颈,圆鼓肩,深腹,腹壁略弧下收较甚,平底。颈、肩面和腹部有凸弦纹和抹痕。胎厚。口径12、底径9.5、通高26.5厘米(图二五,10)。

图二五 李集山遗址采集陶器

壶 2件。标本李集山采:011 ,器残。泥质灰陶。高弧领,方唇,无肩,圆鼓腹较深,平底。素面。胎较厚。口径11、底径8.75、通高25厘米(图二五,12)。标本李集山采:012 ,器残。泥质灰陶。方唇,高弧领,圆鼓腹较深,平底。素面。胎较厚。口径10、底径9、通高22.5厘米(图二五,13)。

釜 2件。标本李集山采:05,器残。夹砂灰陶。大侈口,方唇,高弧领,领、腹交界明显,圆腹,圜底。领、腹及底饰竖绳纹。口径12.5、通高14厘米(图二五,3)。标本李集山采:072,泥质浅褐陶。直口,矮直领,厚方唇,无肩,球形腹,圜底。腹饰乱绳纹。胎厚,手感重。口径10.5、通高10.5厘米(图二五,2)。

6.桃林山遗址

桃林山位于郝西家沟西侧、李集山南约500米处,两者相隔一条冲沟。山峁呈长条形,基本东西走向。山峁顶部较窄。采集到可复原标本4件(图二,6)。

盆 1件。标本桃林山采:03,器残。泥质深灰陶。大敞口,方唇,斜直领,无肩, 腹壁微外弧斜下收,平底。领部绳纹被抹,腹部饰竖绳纹,腹靠近器底处绳纹被抹。口径18.3、底径7.9、通高10.1厘米(图二六,1)。

碗 2件。标本桃林山采:02 ,器残。夹细砂浅褐陶。敞口,窄折沿,矮弧领,无肩,浅腹,圜底,口径13.3、底径4.7、通高5.8厘米(图二六,3;图三二)。标本桃林山采:09,器残。夹细砂浅褐陶。敞口,卷沿,圆唇,矮弧领,无肩,浅腹,圜底。素面。腹部有刮削痕迹。口径14.6、通高5.5厘米(图二六,4)。

折肩罐 1件。标本桃林山采:010,夹砂灰陶。小口,卷沿,圆唇,矮束颈,圆折肩,肩面广,深腹,腹壁斜直下收较甚,平底。腹部饰竖绳纹。制作粗糙,胎厚。口径9.3、底径8.3、通高13厘米(图二六,8)。

7.郝家崾头遗址

郝家崾头遗址位于贺家圪崂和羊耳子峁中间的山梁上,以冲沟相隔。山峁呈长条形,东北——西南走向,与贺家圪崂和羊耳子峁山梁走向基本平行。山峁顶部较窄。采集到4件陶器标本(图二,7)。

盆 1件。标本郝家崾头采:01 ,器残。泥质灰陶。上部泥质下部夹砂。侈口,卷沿,方唇,矮束颈,肩不明显,腹略外弧下收,平底。素面。胎较厚。口径17.3、底径7.6、通高9.6厘米(图二六,2)。

罐 3件。标本郝家崾头采:03,夹砂深灰陶。矮直领,方唇,两耳附于领处,齐口,球形腹,平底。素面。胎薄。口径10.3、底径7.3、通高11.6厘米(图二六,6;图三三)。标本郝家崾头采:04,夹砂深灰陶。矮直领,方唇。两耳附于领处,齐口,球形腹,最大径在腹中部较明显,平底。素面。胎较薄。口径10.6、底径7、通高11.3厘米(图二六,5;图三四)。标本郝家崾头采:02,器残。夹砂深灰陶。方唇,直高领,口沿或因烧制而变形,扁宽附耳已残,腹较深,斜直下收,平底。素面。口径14、底径7.3、通高14.3厘米(图二六,7)。

图二六 桃林山、郝家崾头遗址采集陶器

8.封家峁遗址

封家峁遗址位于榆林市子洲县老君殿镇封家峁村,遗址位于2条小河交汇处的山峁下部南端,此处山塬为典型的两河夹一峁的三角地带。现为梯田,南北长约240、宽约80米。采集到可修复陶器标本3件。

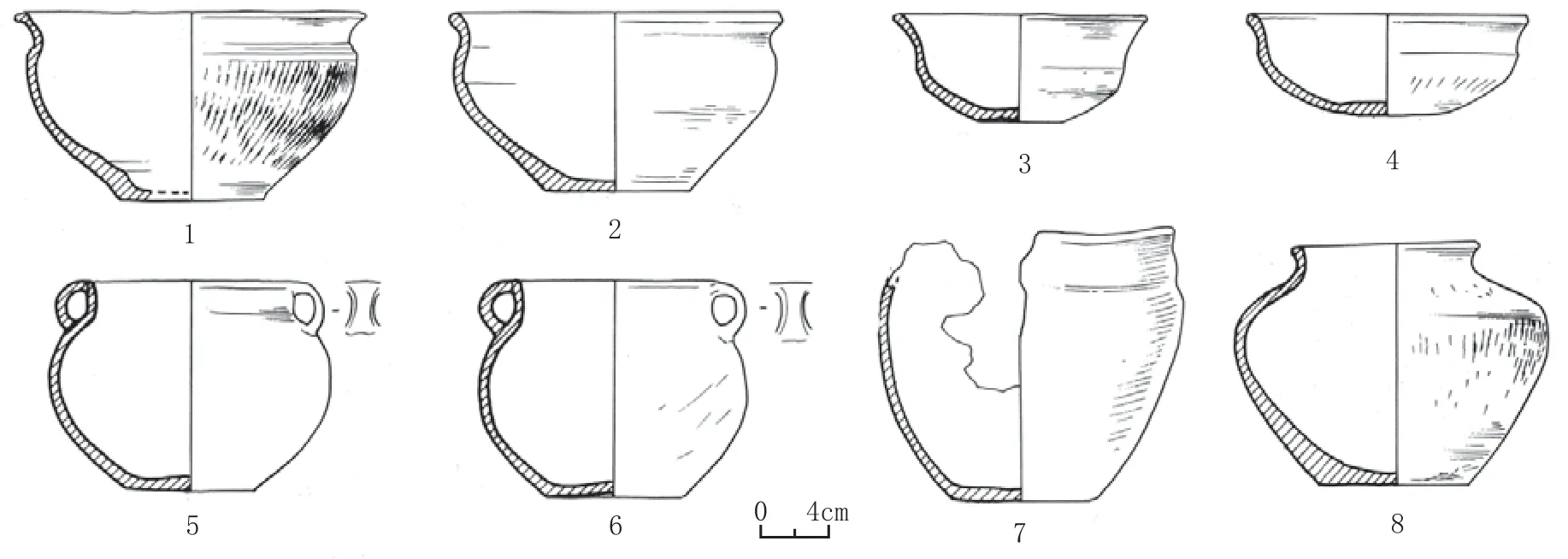

双耳罐 1件。标本封家峁采:01,器残。夹细砂深褐陶。直口,圆方唇,矮直领,球形腹,平底,双耳附于领外侧,齐口,耳面扁宽。素面。胎较薄。口径12、底径8.4、通高13.2厘米(图二七,2;图三五)。

深腹罐 1件。标本封家峁采:02,灰陶,口沿和颈泥质陶,腹及底夹砂陶。小侈口,卷沿,尖唇,矮束颈,鼓肩,肩面较广,腹壁斜收,平底。肩面和腹饰弦断绳纹。胎厚。口径11.2、底径14、通高23.6厘米(图二七,9)。

圆腹盆 1件。标本封家峁采:03,器残。浅灰褐陶,口沿泥质,腹及底夹细砂。敞口,方唇,盆口处稍内折,盆壁较弧,平底。腹部隐约可见被抹绳纹。口径20.4、底径10.8、通高7.2厘米(图二七,6)。

9.桥上遗址

桥上遗址位于榆林市绥德县义合镇桥上村西南的台塬上。遗址北侧是建于河谷的307国道,西侧为一小河,山峁也是两河相交的位置。山峁当地称做庙山,现为梯田。采集到可复原陶器6件。

鼓腹罐 2件。标本桥上D1:01,泥质浅褐陶。侈口,矮弧领,圆唇,大鼓肩较低,腹壁斜下收,平底。素面。胎厚,光皮。口径11.2、底径9.6、通高19厘米(图二七,4)。标本桥上D1:02,泥质灰陶。大侈口,卷沿,矮直领,大鼓肩较高,肩面略鼓,腹壁下收较甚,深腹,平底。肩上饰绳纹,余被抹。口径14.4、底径9.2、通高18.8厘米(图二七,11)。

图二七 桥上、封家峁、刘川遗址采集陶器

双耳罐 2件。标本桥上D1:03,器残。泥质灰陶。侈口,矮直领,方唇,两耳附于领外侧,球形腹,平底。素面。胎薄。口径13.2、底径8、通高14.8厘米(图二七,1)。标本桥上D1:04,器残。夹细砂灰陶,器表有火烧痕迹。器形同上。口径10.4、底径8、通高12.4厘米(图二七,3)。

圆肩罐 1件。标本桥上D1:05,口残。灰陶,口及肩泥质,腹和底夹砂。斜鼓肩,腹壁下收较甚,平底。肩面是五道瓦楞纹。底径9.2、残高14.4厘米(图二七,8)。

盆 1件。标本桥上D1:06,残。夹细砂灰陶。侈口,矮卷领,方唇,盆壁较弧,平底。腹部饰绳纹。胎厚。口径20、底径10.4、通高11.2厘米(图二七,5)。

10.刘川遗址

遗址位于榆林市绥德县中角镇刘川村川寺北侧山梁上。采集到标本2件。

陶罐 2件。标本刘川采:01,器残,无底。夹砂褐陶。侈口,方唇,矮束颈,鼓肩,腹壁下收,肩上有一个半圆形耳。口径10.4厘米(图二七,7;图三六)。标本刘川采:02,器残,仅剩腹及器底。夹砂灰陶。陶胎较薄。底径10厘米(图二七,10)。

图二八 陶罐(青龙山采:02)

图二九 陶罐(桃拔梁采:01)

图三〇 陶罐(桑背梁采:015)

图三一 高领罐(李集山采:014)

图三二 陶碗(桃林山采:02)

图三三 陶罐(郝家崾头采:03)

图三四 陶罐(郝家崾头采:04)

图三五 陶罐(封家峁采:01)

图三六 陶罐(刘川采:01)

四、结语

本批材料多为调查采集所获,发掘墓葬亦无打破关系且多被盗扰,为年代判定带来一定困难,但在中原地区已公布的材料中能找到同类器物可资对比,大致可分为三期。第一期,仅有深腹、圜底、矮豆柄的豆,与晚期的浅盘豆有明显区别,表现出较早的时代特征,其与洛阳中州路M2405:3相似[1],年代在春秋中期左右;第二期,标本丰富,类型多样,有鬲、鼎、盆、豆、壶、罐,与下平望墓地M13:9[2]陶鬲、洛阳中州路东段DM38:13[3]陶鼎、曲村战国墓葬中陶盆[4]、三交战国墓陶豆[5]以及李家崖东周墓出土者最为相似[6],年代为战国早中期;第三期,标本极少,仅有陶釜一类,其与黄陵史家河[7]和蓝田洩湖[8]同类器相同,年代当在战国晚期。

“辛庄类遗存”是这次最为重要的发现,陶器具有显著特征,自成体系,以双耳罐和少量的敞口罐、B型碗为代表的这类陶器一般为夹细砂灰陶,陶胎较薄,烧制火候高,手感轻,多素面,偶有附加泥条。广泛分布于陕北中部地区,仅以最典型的双耳罐为例,通过与陕北三普材料实物比对,发现竟有双耳罐的遗址点达130余处,分布在陕北地区的12个区县,其中榆林市的佳县、米脂、横山、绥德、清涧、子洲等6县区最为集中,占到遗址总数的90%左右,延安市的延川、延长、宝塔、甘泉、富县、宜川等6县区有少量分布。史载,春秋战国之时,白狄主要活动在陕北中部地区,与“辛庄类遗存”分布范围基本吻合,“辛庄类遗存”最大可能应是白狄族人的遗留[9]。这为探讨该区域战国时期白狄族群的物质文化提供了新材料。

陕北中部地区至少在战国早中期是狄人活动的核心区域,而辛庄遗址又处在这个核心区域的中心位置,且高塬大墓M1极有可能是狄人首领级墓葬,可见辛庄至少是战国时期狄人的政治中心之一。

领 队:种建荣

发掘调查:种建荣 孙战伟 乔建军 徐海滨贺阿龙 贺利峰 邱学武 刘建峰许普喆 窦冰峰

照 相:邱学武 刘建峰 王保平

绘 图:邱学武 刘建峰 刘军幸

执 笔:种建荣 孙战伟

[1]中国科学院考古研究所.洛阳中州路(西工段)[M].北京:科学出版社,1959:73.

[2]a.山西省考古研究所侯马工作站.侯马下平望墓地发掘报告[C]//三晋考古(第一辑)[M].太原:山西人民出版社,1994:189.b.山西省考古研究所侯马工作站.晋都新田[M].太原:山西人民出版社,1996:9.

[3]张辛.中原地区东周陶器墓研究[M].北京:科学出版社 ,2002:34.

[4]北京大学考古学系等.天马——曲村(第3册)[M].北京:科学出版社,2000:972.

[5]山西省考古研究所.临县三交战国墓发掘简报[C]//三晋考古(第一辑)太原:山西人民出版社,1994:307.

[6]陕西省考古研究院.李家崖[M].北京:文物出版社,2013:225.

[7]陕西省考古研究院等.陕西黄陵县史家河墓地发掘简报[J].考古与文物,2015(3).

[8]中国社会科学院考古研究所陕西六队.陕西蓝田泄湖战国墓发掘简报[J].考古,1988(12).

[9]孙战伟.陕北战国时期“辛庄类遗存”初论[J].考古与文物,2020(5).