凤翔雍城14号秦公陵园墓主蠡测*

2020-04-06田亚岐

王 元 田亚岐

(1.南京大学历史学院;2.陕西省考古研究院)

雍城14号秦公陵园位于陕西省凤翔县城东南4公里处的郭店镇三岔村。20世纪70、80年代陕西省考古研究院雍城考古队对雍城南郊的南指挥陵区进行了3次大规模的考古勘探,取得了阶段性成果,探明13座秦公陵园(编号1至13号),共48座大型墓葬,以此确认了雍城秦公陵区的位置和布局[1]。1995年6~10月,考古人员在南指挥陵区东侧3公里处的三岔村新发现了1座秦公陵园(编号为14),陵园内有3座大墓,2座祔葬车马坑,并有内、中两重兆沟环围[2]。此次发现形成了秦公陵区布局的新观点[3]。近年来,随着秦雍城大遗址的新进展和新收获,尤其对新的理念、方法和技术的不断引入与运用,使我们对雍城各功能区的格局与内涵有了较为全面系统的新认识[4]。在此背景下,关于雍城14号秦公陵园墓主的研判,主要是依托于“城陵相依”和“陵随都移”的原则,即从城的位置与年代寻找突破点,因为在瓦窑头遗址区发现秦人同期所建的大型宫室[5],似与该陵园关系密切。另外,对于雍城14号秦公陵园墓主的探讨还涉及平阳城及其陵区,由于文献记载雍城初期的三位执政国君秦德公、秦宣公和秦成公均“葬阳”,在平阳执政的秦武公“葬宣阳聚东南”[6],即“雍平阳”,但是考古工作者在太公庙一带的平阳陵区开展大规模的考古勘探后,却发现仅有1座“中”字形大墓和1座祔葬车马坑,相关考古材料显示该大墓非秦武公莫属。这到底是文献记载有误,还是“阳”和“宣阳聚东南”为不同地点?笔者拟结合平阳和雍城两地的考古材料,以及秦国自平阳迁都雍城的历史背景和“集中公墓制”的分析[7]等,对雍城14号秦公陵园的墓主提出判断。

一、雍城14号秦公陵园的基本概况

陵园平面为南大北小的不规则梯形,东西最大长520、南北宽490米。陵园正中有1座“丰”字形大墓,方向为北偏东20°,由南墓道、前室、南过道、中室、北过道、后室、北墓道等部分组成。大墓南北全长242.7、东西最大宽度56.8米,总面积6019.34平方米[8]。

“丰”字形大墓的东南方向分布有1座“中”字形大墓,方向287°,由墓室及南、北墓道三部分组成。东西全长134.1米,总面积2009平方米。“中”字形大墓东南67米处有1座车马坑,平面形制呈长方形,方向286°,东西全长75米,总面积1132.7平方米。其中主坑东西长67、东端宽16.8、西端宽15、最大深度7.7米。

“丰”字形大墓的西北方向也分布有1座“中”字形大墓,方向297°,由墓室及南、北墓道三部分组成,东西全长97.8米,面积1061.9平方米。“中”字形大墓的东南方向附葬有1座车马坑,平面形制呈长方形,方向292°。东西长43.2、南北宽10.8、深10.8米,面积466.56平方米。

陵园有内兆沟和中兆沟。其中内兆沟由于受近代取土破坏,仅残存东部1段。中兆沟东南西北段各现存2段,这些兆沟遗迹显现出环围的形制。在陵园“丰”字形大墓的东边,还有几座同期小型墓葬,或为宗族成员的陪葬墓。

二、雍城14号秦公陵园的选址

雍城14号秦公陵园的选址同秦国自平阳迁都雍城的历史背景有关。《史记·秦本纪》记载,秦宪公二年(公元前714年)“徙居平阳”,至秦德公元年(公元前677年)“初居雍城大郑宫”,秦国在平阳置都的时间仅有37年,此后秦人就将都城迁徙到雍城。秦国为什么要将都城从平阳迁出?究其原因,主要是遇到战略防御和自然环境两方面的问题。

首先,平阳都邑有军事防御上的困难。多年来的考古工作所发现的一系列实物材料,证明宝鸡太公庙一带为平阳都邑和陵区的所在。平阳都邑地处渭河谷地,面对周边强大的戎族势力,缺乏居高临下的防御优势。我们知道,秦人最初在太公庙一带营建都邑和陵区的重要目的,就是积极配合秦国向关中扩展势力范围的战略目标。春秋早期,在完全占有了“岐以西”之地后,秦国对境内的戎族据点进行清扫,相继消灭了荡、彭戏氏、邽、冀戎等,虽然取得了一些胜利,但在平阳都邑周边,西戎的势力依然还有余存,如2001年陕西凤翔县博物馆在城南上郭店村发掘的文物,被认为是春秋早期“戎王”墓葬[9]。而夹于渭河、秦岭与凤翔塬之间狭窄地带的平阳城,显然不能满足秦人与戎族争战拓土的要求,其控制区域内物产也难以达到战略所需。秦国需要向高地迁都来适应统御关中以及更大区域的发展战略,这可以看作是秦人放弃平阳城的一个原因。

相比平阳都邑,秦人迁徙到雍地初期,就在瓦窑头一带修建了以大型宫室、中型房屋建筑和半地穴式居址单元等为不同等级人群所居住的集中聚居区。雍城初期城区周围,有雍水河、纸坊河、塔寺河和凤凰泉河等自然河流环绕,提供了“以水御敌于城外”的主要城防措施。秦人初居瓦窑头区域时期,尚为平阳城新选址的“体验”阶段,瓦窑头一带及其周边在方位概念上仍然是“平阳”地属。由于当时还不能确定下一步关于雍城的择都事宜,因此按照城与陵之间“城陵相依”“陵随都移”的原则[10],秦人遂将秦公陵园也一并迁往瓦窑头附近三岔村一带,即雍城14号秦公陵园。不久,秦人便发现雍地就是秦国能够统御关中、摆脱外部军事侵袭的最佳都城所在地,这才有了自秦穆公之后正式规划、命名“雍城”的历史。

其次,是自然环境方面的问题。平阳城和太公庙秦公陵园所在地南临渭河,春秋时期渭河流域的气候处于暖期[11],降雨河流水量都较为丰沛。研究显示,渭河由于受到第四纪以来秦岭抬升的影响[12],河道一直不断地在向北岸阶地摆动。每逢雨季,由于受到来自北部凤翔塬高地的流水侵蚀作用,以及渭河侵蚀阶地的影响,该地区非常容易受到洪水的侵袭。史载汉成帝时 “雍大雨,坏平阳宫垣。”[13]就很明确说明地处渭河北岸二级阶地的平阳都邑,直至汉代依然会有水患的存在。这一认识在太公庙以东约10公里的宁王秦汉建筑遗址,以及新秦村西、大王村东被秦家沟、南阳等春秋早期秦墓围拢的较高台地,这两处与平阳城址相关区域的考古勘探中得以证实。在这两处区域的地层堆积中,普遍发现有较厚的黄褐色冲击淤土层,在淤土层的底部包含有较多的秦汉时期遗迹、遗物,这应是平阳城废弃的标志,也是太公庙秦公陵园废弃的重要原因。

雍城及其周围地区土地肥沃,河网密布,是适合农耕,且距离周人早期经营的周原中心地域很近,富含林木矿产资源,自然环境条件非常优越。秦国早期经济以畜牧业为主,秦人迁徙到雍地,可使秦国的经济类型向以农耕为主转化,促进秦国经济实力提升。近年的考古工作显示,因地势西北高而东南低的原因,雍城除了有多条大河环围之外,还有多条小河自城的西北部进入,从城的东南方分别注入塔寺河和雍水河,这些河流为雍城提供了水源、交通以及有效排洪的便利[14]。与此同时,雍城各个时期的城市布局也均顺应了这些自然河流的摆布,呈现出“沿河而建,顺河而居”的和谐情景。由此可见,雍地的自然环境非常适合都城进行长期建设。而与雍城初期城区仅有雍水河相隔的三岔村一带,地势较高,黄土层深厚,地下水位较低。相比较平阳都邑附近地势低洼易发生洪涝,14号秦公陵园营建在这一区域,不仅可免受洪水侵害,还能较长时间地去规划营建需要深挖埋葬的国君陵墓。

三、雍城14号秦公陵园与南指挥陵区13座秦公陵园的关系

14号秦公陵园与南指挥陵区1至13号秦公陵园均位于凤翔县南即雍城南郊的三畤塬。其陵园与南指挥陵区1至13号秦公陵园的结构形制相近,营建时间集中分布于春秋战国时期,因此以往被认为是同属于雍城秦公陵园整体。近年通过两处陵区大区域考古调查,发现之间有“野狐沟”等自然沟壕的隔断,而陵区外兆也没有完整的封闭连接迹象,再详细考察雍城14号秦公陵园的南北朝向,和以“丰”字形大墓为主墓的布局形制,可以发现其与南指挥陵区13座秦公陵园的东西朝向,以“中”字形大墓为主墓的布局形制并不相同。14号秦公陵园唯一1座“丰”字形大墓似乎也预示着其与位于正南约12公里的太公庙的特殊关系。结合前文对雍城14号秦公陵园的年代分析为春秋中期略早,而南指挥陵区1至13号秦公陵园的营建年代在春秋中晚期至战国时期,则可以判断雍城南郊的三岔陵区和南指挥陵区为前后两个独立陵区。秦人在初居瓦窑头区域时所修建的三岔陵区14号秦公陵园,是对平阳太公庙秦公陵园的继承和延续。南指挥陵区1至13号秦公陵园,则是秦国在雍城中后期对应都城建制的变化,另择区域重新规划的国君埋葬地(图一)。

四、雍城14号秦公陵园与瓦窑头宫区出土建筑材料对比分析

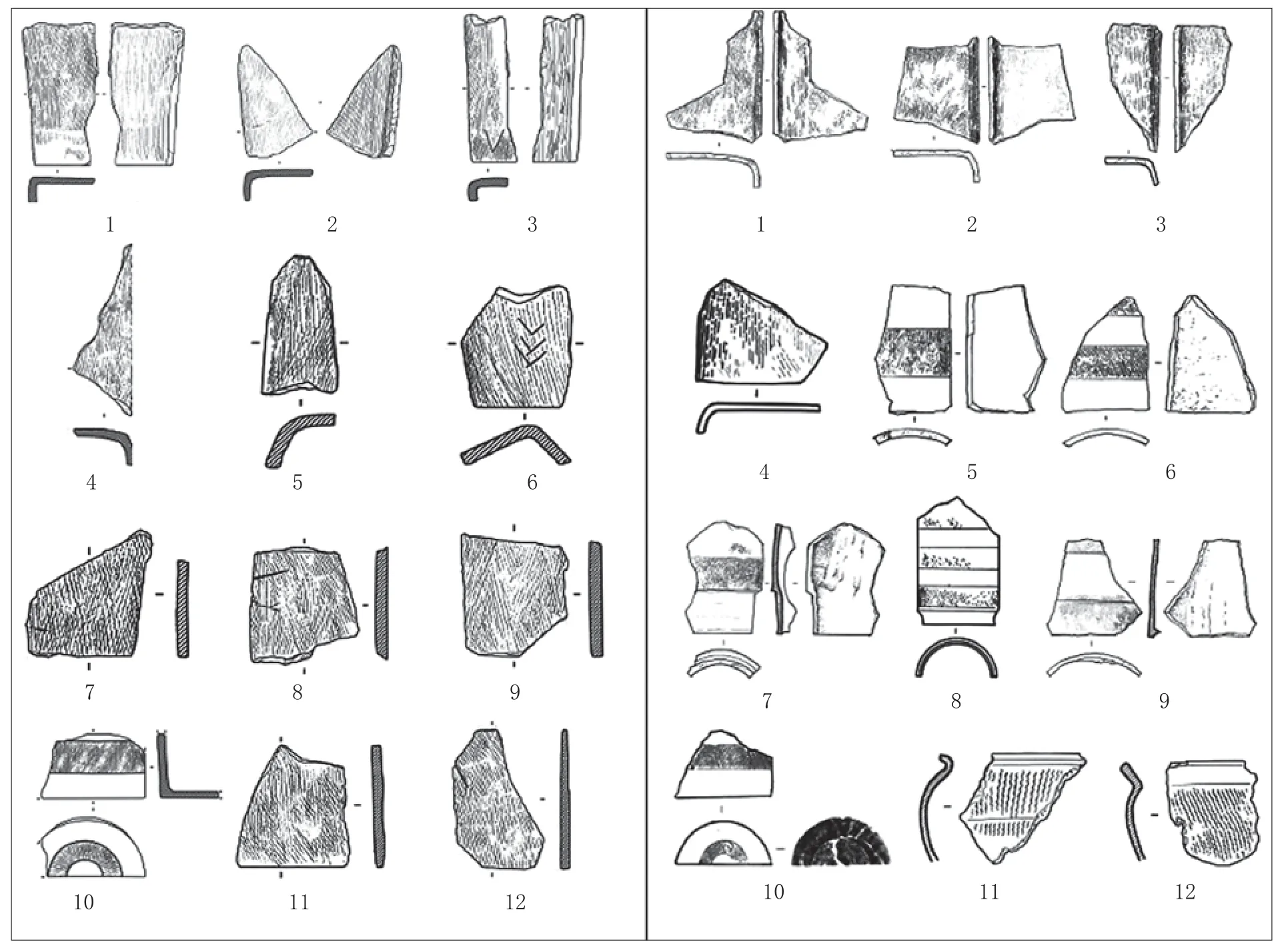

通过分析雍城14号秦公陵园3座大墓墓上建筑出土的槽形板瓦、筒瓦、板瓦等建筑材料的特征,可以发现它们与雍城一期瓦窑头宫区采集到的建筑材料有着更多的共时性(图二)。雍城瓦窑头宫区发现有五进式大型组合建筑基址1处、中小型建筑基址 135 处。2012年3~12月考古人员对瓦窑头宫区进行了详细的调查钻探,确认这些建筑基址的年代早于马家庄宫区的一、二、三、四号建筑群遗址,属于雍城早期的宫室建筑。由于马家庄宫区一、二、四号建筑群遗址的年代均为春秋中晚期[15]。三号建筑群遗址的年代可能会略晚一点[16],因此我们认为瓦窑头宫区的建筑年代应不晚于春秋早中期,雍城14号秦公陵园的年代当与瓦窑头宫区为同期。

图一 三岔陵区14号秦公陵园与南指挥陵区1至13号秦公陵园平面分布图

五、雍城14号秦公陵园墓主身份再探讨

目前在雍城14号秦公陵园发现的墓葬材料,显示该陵园是雍城初期秦人为秦国国君修建的公墓地。根据《史记·秦始皇本纪》后附《秦记》的记载,雍城初期的执政国君秦德公、秦宣公和秦成公均“葬阳”;在平阳执政的秦武公“葬宣阳聚东南”,《纪》云:“葬平阳,初以人从死。”这里的“阳”和“宣阳聚东南”,最早我们认为在同一处,为平阳陵区的所在,即共有秦武公、秦德公、秦宣公和秦成公等4位秦公葬在平阳城附近。但是近年,随着对太公庙村及其周边地区考古调查勘探工作的全面开展,探明平阳城附近实际只有1座大墓,相关线索显示该大墓的墓主就是秦武公[17]。这同之前的认识有所不同。再详细考究相关文献,并对比太公庙秦公陵园、雍城14号秦公陵园的布局和葬制,则可以判定文献记载的“宣阳聚东南”指的就是平阳太公庙秦公陵园一带,而“葬阳”之地实际另有它处。秦德公、秦宣公和秦成公作为秦国迁都雍城初期的执政国君,既然他们已不在平阳城居住办公,那么根据秦人都城与陵墓之间“城陵相依”“陵随都移”的依附关系,则可以推断这三位秦公应埋葬在秦人初迁雍地的居住区——瓦窑头区域附近的三岔一带,即雍城14号秦公陵园,这里才是文献中“葬阳”的具体位置。

2012年在雍城瓦窑头村一带发现的大型宫室建筑,则从另一个方面证明了雍城14号秦公陵园墓主为秦德公、秦宣公和秦成公的可能。瓦窑头大型宫室建筑平面呈“甲”字形,南北长186、东西宽62~95米,系组合式结构,由南向北可分为五座院落,五个门庭,有影壁、门房、厢房、前殿、大殿、寝殿、偏厢房、阶、碑、阙等建筑单元。该宫室建筑与雍城马家庄朝寝建筑外形相似,但结构更复杂,又与岐山凤雏甲组建筑遗址四合院式的组合相类同。参考文献记载及相关研究,这组建筑由外及里可释为“五门”“五院”[18],为春秋时期秦人继承周代制度所修建。《史记·秦本纪》曰:“德公初居雍城大郑宫。”《史记· 秦始皇本纪》后附《秦记》云:“宣公享国十二年,居阳宫。”又“成公享国四年,居雍之宫。”这里的“大郑宫”“阳宫”“雍之宫”分别是秦德公、秦宣公、秦成公在雍城初期城区内居住使用的宫殿,或与瓦窑头大型宫室及其西侧大型院落式建筑有关。相对应,秦德公、秦宣公和秦成公若是修建陵墓,必然会选择在他们居住生活的宫区附近来规划设计。而位于瓦窑头遗址区东南1公里处的三岔陵区亦即雍城14号秦公陵园,显然就是此时期秦国国君选择陵域的最佳地点。

图二 雍城14号秦公陵园与雍城一期瓦窑头宫区采集遗物对比图

雍城14号秦公陵园作为埋葬雍城初期三位执政国君的公墓地,陵园内的3座大墓应与秦德公、秦宣公和秦成公如何对应呢?据《周礼·春官·冢人》:“冢人掌公墓之地,辨其兆域而为之图。先人之葬居中,以昭穆为左右。”郑玄注:“先王之造茔也,昭居左,穆居右,夹处东西。”[19]。可知周代王陵的墓次一般是按照昭穆来排序。由于秦仿周制,且昭穆制度在墓葬中的体现为始祖居中,以后的二、四、六世在始祖的左侧为昭,三、五、七世在始祖的右侧为穆[20]。因此可以推测雍城十四号秦公陵园的墓次也当如此排列。即正中的“丰”字形大墓作为主墓,应为在雍城居住的第一代秦公——秦德公所修建。东南方向面积较大的“中”字形大墓在昭位,应为在雍城居住的第二代秦公——秦宣公所修建。西北方向面积较小的“中”字形大墓在穆位,应为在雍城居住的第三代秦公——秦成公所修建。

平阳和雍城作为秦国都邑,自秦宪公“徙居平阳”,至秦德公“初居雍城大郑宫”,再到秦宣公“居阳宫”、秦成公“居雍之宫”期间,秦人相继在平阳和雍城都城附近营建了两处陵区。其中,太公庙秦公陵园作为平阳都邑相对应的陵区最先修建,而后又在凤翔县南的三岔村一带修建了雍城14号秦公陵园。太公庙秦公陵园和雍城14号秦公陵园作为秦国“公墓”制度的体现,其埋葬对象主要是秦国国君。秦公夫人、宗室贵族、军功大臣及其服侍人员或以从死葬于秦公大墓之内,或葬于兆沟外的中小型墓群[21]。太公庙秦公陵园仅埋葬有秦武公一代国君,雍城14号秦公陵园作为秦人迁都雍城初期修建的公墓地,埋葬有秦德公、秦宣公和秦成公共三代秦国国君。对比太公庙秦公陵园和雍城14号秦公陵园的葬制,并参照文献中“宣阳聚”和“阳”的地理名称,我们认为秦人在初居瓦窑头一带的都城“体验”期,是把14号秦公陵园作为平阳陵区的新选址来看待。而后随着秦国在雍城正式定都,又在南指挥村一带规划修建了隶属于新都的陵区——南指挥陵区,作为秦穆公之后秦国国君的茔地。

综上所述,雍城14号秦公陵园是秦人在雍城南郊最早营建的国君公墓地。秦武公大墓已经被发现,对秦德公、秦成公和秦宣公陵墓的进一步判定,有助于学界对春秋时期秦国都城与陵墓建制的变化有一个直观的了解,这对于秦国都城和秦公陵园的考古学研究具有重要的参考意义。

[1]a.韩伟.凤翔秦公陵园钻探与试掘[J].文物,1983(7).b.陕西省雍城考古队.凤翔秦公陵园第二次钻探简报[J].文物,1987(10).c.陕西省考古研究院,宝鸡市考古研究所,宝鸡先秦陵园博物馆.雍城一、六号秦公陵园第三次勘探简报[J].考古与文物,2015(4).

[2]陕西省考古研究院,凤翔县博物馆.雍城十四号秦公陵园钻探简报[J].考古与文物,2015(4).

[3]a.焦南峰,孙伟刚,杜林渊.秦人的十个陵区[J].文物,2014(6).b.田亚岐,徐卫民.雍城秦公陵园诸公墓主考识[C]//秦汉研究(第2辑).西安:三秦出版社,2007:262-271.c.梁云,田亚岐.试论雍城秦公陵园的墓主及葬制[J].考古与文物,2015(4).

[4]田亚岐.秦都雍城布局研究[J].考古与文物,2013(5).

[5]a.田亚岐.秦都雍城八十年考古工作回顾与展望[C]//秦始皇陵博物院院刊(总第贰辑).西安:陕西人民出版社,2013.b.陕西省考古研究院秦汉研究室.陕西秦汉考古工作综述(2008~2017年)[J].考古与文物,2018(5).

[6]马非百.秦集史[M].北京:中华书局,1982:549.

[7]a.赵化成.从商周“集中公墓制”到到秦汉“独立陵园制”的演化轨迹[J].文物,2006(7).b.田亚岐.秦雍城沿革与历史地位研究[C]//秦始皇帝陵博物院院刊(总第叁辑).西安:陕西师范大学出版社,2013:153-165.

[8]同[2].

[9]凤翔县博物馆.陕西凤翔县上郭店村出土春秋时期文物[J].考古与文物,2005(1).

[10]同[4].

[11]葛全胜,方修琦,郑景云.中国过去3ka冷暖千年周期变化的自然证据及其集成分析[J].地球科学进展,2002(1).

[12]a.腾志宏,王晓红.秦岭造山带新生代构造隆升与区域环境效应研究[J].陕西地质,1996(4).b.陈云等.渭河宝鸡段河谷地貌的构造响应[J].地质力学学报,1999(12).c.薛祥煦,李文厚,刘林玉.渭河北迁与秦岭抬升[J].西北大学学报(自然科学版),2002(5).

[13]班固.汉书[M].北京:中华书局,1962:1262.

[14]同[4].

[15]a.陕西省雍城考古队.凤翔马家庄一号建筑群遗址发掘简报[J].文物,1985(2).b.韩伟,焦南峰.秦都雍城考古发现研究综述[J].考古与文物,1985(5、6).

[16]陕西省雍城考古队.秦都雍城钻探试掘简报[J].考古与文物,1985(2).

[17]2013年宝鸡太公庙秦国陵园与平阳城址考古调查勘探工作报告,陕西省考古研究院内部资料。

[18]韩伟.秦公朝寝钻探图考释[J].考古与文物,1985(2).

[19]阮元校刻.十三经注疏[M].北京:中华书局,2009:1697.

[20]a.同[19].b.孙诒让.周礼正义[M].北京:中华书局,2013:1694.

[21]陕西省考古研究院曾在14号陵园兆沟东南方发掘一批同期中小型秦墓,未发表。我们初步认为其性质当为14号陵园陪葬墓。