论副省级城市和省会城市党委的党内法规制定权

2020-04-05张可

张可

[摘 要]副省级城市和省会城市党内法规制定试点,意味着党内法规制定权开始下移。虽然《关于加强党内法规制度建设的意见》对试点党内法规的制定权进行了限制,但其具体范畴尚待明晰。副省级城市和省会城市党内法规制定权面临着与市级立法权的关系,以及与省级党内法规制定权限的划分两方面难题。确立地方专属党内法规制定权或采取辅助原则不符合党内法规体系的制度特征。市级党内法规与市级立法是横向关系,运用协同治理理论可确保党规与立法在地方层面的衔接协调;市级党内法规与省级党内法规是纵向关系,特别权力关系理论对市级党内法规的服从性与自主性提出了要求。

[关键词]副省级城市;省会城市;党内法规;制定权;协同治理;特别权力关系

中图分类号:D262.6 文献标识码:A 文章编号:1008-410X(2020)02-0020-08

党内法规研究成为近年来的热点,但研究的范围主要限定在宏观议题上,如党内法规的制度属性、重大意义、制度建设、党内法规与国家法律的衔接协调等①。对党内法规作为一种规范的立规原理、立规制度、立规技术的微观考察较少,即使有也大多集中在党内法规制定的程序机制、审查清理机制等技术性问题上②,

缺乏从法理视角对其内部权限范围、权限划分乃至权力行使作出判断。其原因一方面在于党内法规研究方兴未艾,研究的深度和广度有待进一步拓展。

另一方面更深层的原因是制定主体的权限规定不明。《党内法规制定程序暂行条例》(以下简称《暂行条例》)只规定了中央两个层级

的程序权限,关于省级党委制定权的规定则是“依照本条例的基本精神进行”,各层级的制定权限范围没有加以区分,权限冲突的问题也就无从谈起了。《党内法规制定条例》(以下简称《制定条例》)出台后,各级主体的制定权限得到落实,同时保留了中央党内法规专门立规事项,中央组织与其他制定主体之间的权限冲突得以缓和,立规权限划分问题仍未引起重视。

随着副省级城市和省会城市党委党内法规制定权试点工作完成,市级党内法规终将成为党内法规体系的新层级。市级党内法规制定权与市级立法权的重复、抵触或对抗不利于地方治理,对地方法治构成威胁;省、市两级党内法规制定权的含混不清,损害了党内法规体系之统一性,更可能对从严治党、依法执政的大局产生消极影响。因此,副省级城市和省会城市党内法规制定权的研究紧迫而意义重大。

一、党内法规制定权的发展与扩容趋势

党内法规概念的形成有着漫长的发展历史。毛泽东在党的六届六中全会上最先提出“党规”一词,随后在党的会议或文献资料中先后使用过“党规党纪”“党的法规”“党内法规”“党的制度”等称谓。可见,早期党内法规的概念定义较为混乱,党内法规虽受到顶层的重视,但缺乏必要的制度设计,没有规范可循。这也体现在早期党内法规制定主体和制定权限界定不明确,新中国成立前后虽制定了大量党内法规,

但没有形成规范的党内法规制定权。改革开放后,在党的系列重大文件中,“党内法规”之提法越来越普遍, 1992年《中国共产党党章》修订后,正式确认了“党内法规”的概念。党内法规制定权逐步得到规范,党内法规体系和制度建設框架日渐成型,其发展历程大致可以分为三个阶段。

第一阶段:发展起步阶段。《暂行条例》第2条首次明确了党内法规的制定主体,并对党内法规的概念、名称、制定程序、层级等内容作出规定,党内法规体系得到初步奠定。但其存在的问题包括:其一,没有将省级党内法规纳入适用范围;其二,没有对不同层级的制定权进行合理分配。

导致这一阶段党内法规制定权的局限性,只具其形而没有清晰的实体内容。

第二阶段:规范化阶段。改革开放以来,党内法规制度建设的规范化水平不断提高[1]。

其一,党内法规的制定越来越规范化。《暂行条例》的出台,一定程度上改善了长期以来党内法规制定无法可依的情况。其二,党内法规体系进一步形成。规范化的高级形式必然是走向体系化,2013年发布的《制定条例》取代了《暂行条例》,新增中央党内法规专属事项的规定,细化了党内法规制定程序,并对省级党内法规制定权予以规范,明确了各层级党内法规权限范围和效力位阶,党内法规建设迈入新阶段。

第三阶段:试点推广阶段。2016年12月全国党内法规工作会议召开,会议印发《关于加强党内法规制度建设的意见》(以下简称《意见》),提出将党内法规制定主体扩容至副省级城市和省会城市党委的设想。2017年6月中央决定在七个副省级城市和省会城市进行试点,包括武汉、沈阳、福州、青岛、深圳、南宁、兰州。至此,副省级城市和省会城市党委作为新的党内法规制定主体进入人们视野。

此次试点工作只是制定权扩容的开始,赋予副省级城市和省会城市党委党内法规制定权是必然趋势。首先,有利于解决基层党建存在的特殊问题。副省级城市和省会城市往往属于区域中心城市,能够产生政治、经济、文化等方面的影响力,在党建工作中具有重要地位。这类城市因地域不同,发展存在差异,所面临的党建问题各有其独特之处,需要结合地方实情形成多元化的解决方案[2]。但上级党内法规因其普遍适用性,内容较为宏观而缺乏具体针对性,不能很好地解决地方党建存在的特殊问题,党内法规制定权向下扩容可以弥补党内法规制度供给的不足。其次,有利于地方法治的进步。中国特色社会主义法治体系的进步不仅需要法律的完善,还需要党内法规的配合。对地方法治而言,便是要实现地方党内法规与地方立法的衔接协调。2015年《中华人民共和国立法法》(以下简称《立法法》)修订后,赋予设区的市立法权,实现了立法权配置上的纵向分权。单一制国家的纵向分权,不仅有助于体制内部的权力均衡[3],更有助于促进民主,增强决策的适用性,培养民主精神以及促进地方试验与制度竞争[4](P16)。

党内法规体系同样需要纵向分权,其制定权扩容到副省级城市和省会城市,不仅符合党内法规自身法治化的要求,也使其在地方层面与地方立法产生制度合力,共同驱动地方法治迈步前行。再次,有利于完善党内法规体系。十八届四中全会以后,党内法规体系建设越来越受到重视。完备的党内法规制度体系,就是由不同领域不同层级党内法规组成的制度集群,要形成系统化的制度链条并产生综合效应[5]。

具体而言,要确立一纵一横两个“1+4”的制度框架,其中“1”是恒定的党章,横向框架由调整四个不同领域的党内法规构成,纵向框架则由党中央、中纪委和中央各部门、省级党委、副省级城市和省会城市党委四级享有制定权的主体构成[6](P63)。

此前的党内法规体系建设关注较多的是横向制度框架,追求党内法规调整领域的完善,随着法治化进程的推进,原有的制定权配置已经不能满足党内治理的需要,纵向的党内法规制度框架也应得到进一步完善,如果副省级城市和省会城市这一层级党内法规缺席,会令党内法规体系难以自洽。

但这一权力在下探过程中如果不受到约束,就会产生相反的作用,其根本性的问题在于制定权限的界定与划分。制定权限的界定是其内部问题,关乎副省级城市和省会城市党委制定权限的范围。制定权限的划分是外部问题,涉及与市级立法权的关系,以及与省级党委制定权限的划分。这两部分问题的解决须遵循由内到外的路径,外部制定权限的划分是以其本身的制定权限界定为前提的。

二、副省级城市和省会城市党委的制定权限范围

(一)权限范围的规范文本分析

《意见》沿袭了《制定条例》规定各层级制定主体权限范围的方式,明确副省级城市和省会城市党内法规的制定权限范围是基层党建和作风建设等方面事项。但根据《意见》公开的内容来看,与党内法规制定权扩容相关的内容过于简略且非常模糊,阻碍了人们对于副省级城市和省会城市党委制定权限范围的正确理解。其中“作风建设”的具体事项尚能够有效确定,关键在于“基层党建”是一个外延不明确的语词,

究竟应该做何界定,目前所有的规范性文件均没有对此作出规定。

对“基层党建”事项的界定,将直接影响副省级城市和省会城市党委制定权具体范围的变更。在实践和学术研究活动中,有关“基层党建”涵盖范围的观点分化也比较严重,总的来说可以从宏观和微观两种视角加以理解。宏观视角认为“党建”即“党的建设”,党的十九大提到“党的建设”包括政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设五个方面,基层党建就是在基层实现这五个方面的建设目标。微观视角则认为不应将基层党建与宏观上的全局党建工作等同视之,而应在宏观框架下,将基层党建的任务限定在与基层党组织建设相关的党务工作内[7]。

《意见》中相关规定的表述是将基层党建、作风建设同时列出,二者被作为平行概念,是互相区别的并列关系,如果从宏观视角理解“基层党建”,则“作风建设”无异于重复表述。因此,在文义解释的基础上,从微观视角界定“基层党建”的具体范围更为恰当。

副省级城市和省会城市党委的制定权限范围可以从八个方面展开。第一,党员的发展与教育管理方面的事务。基层党组织作为党的第一线战斗堡垒,是发展党员的重要渠道,也是管理和教育广大党员的主要平台。第二,与干部的监督和管理有关的事务。包括对干部的考察和评估工作、干部通报和报告制度、干部述职述廉制度、领导干部谈话和诫勉制度等。第三,与人才工作有关的事务。如人才引进制度、管理制度、保障制度等。第四,党的思想政治宣传方面的事务。党的政治和思想建设均需通过基层党组织来贯彻和落实,自然属于基层党建的范畴。包括理论宣传、新闻出版、文艺工作、精神文明创建工作等。第五,统战工作以及群众工作。基层党组织与社会团体和群众的接触最为密切,应当利用其独特优势地位,成为党群关系以及党的统战工作的桥梁。

第六,党的纪律检查方面的事务。基层党建离不开纪律检查的保障,主要包括纪律检查方面的制度建设、严格执纪的程序与保障、违纪处罚的标准与实施细则等。

第七,关于基层党组织工作的规定。如街道委员会、社区委员会、农村党支部、高校党委、企业党组织的工作规定[8](P447)。第八,党的作风建设方面的事务。包括思想作风、工作作风、生活作风相关的规定[9](P159)。

应排除在副省级城市和省会城市党委党内法规制定权限之外的事项包括四项。其一,由中央党内法规专门规定的事项。《制定条例》第九条对此类事项进行了列举。其二,属于政府行政管理类的事项。包括政府对社会公共事务的管理以及对市政工程的规划与建设等。其三,属于地方人大和司法机关职责内的事项,如地方人大选举开会、地方人大立法、地方司法机关依法判案等。其四,经济工作类事项,如地方資源配置、产业结构调整,金融与财政等事项。

(二)现有权限无法满足实践需要

副省级城市和省会城市党委在实践工作中经常以党内规范性文件的形式发布规定,有些规定是单独发布,有些则是与行政部门联合发布,这些规范性文件涉及范围非常广,只要不与上位法规及法律相违背,为适应形势需要,在经济、行政、党建、立法、司法等领域都可以制定规范。

而《意见》赋予的党内法规制定权限范围仅限于基层党建和作风建设。虽然党内法规与党内规范性文件分属于不同的制度体系,但两者在制定主体和规范对象上具有同质性,党内法规制定权是党内规范性文件制定权的升级与转化,可以通过考察试点城市被赋予党内法规制定权前后,所有党内规范性文件以及党内法规制定情况,对比基层党建、作风建设方面的规范与其他规范的数量和比重,从而得出党内法规制定权在多大程度上满足了试点城市对规范制定的实践需要。

在七个试点城市中,由于武汉和兰州能够检索到的规范性文件过少,其数据不具有参考价值,因此仅对深圳、青岛、南宁、福州、沈阳五市2012年至2019年的数据进行比对(见表1)。

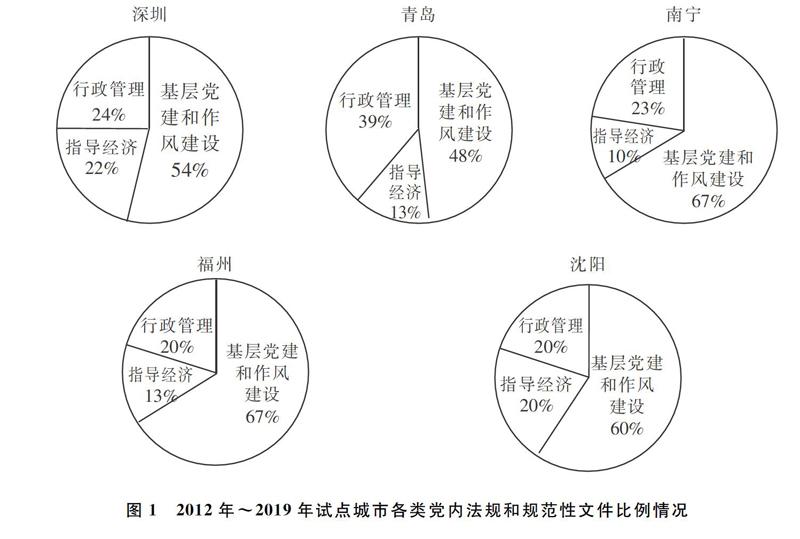

统计结果表明各市党委对于干部监督与管理、基层党组织工作、作风建设、经济工作、行政管理、人才工作等事务的规范制定数量比较多(见图1)。

试点城市2012年至2019年制定的党内规范性文件和党内法规中,有关基层党建、作风建设等方面的规范占总数的45%~67%,33%~48%的规范涉及经济工作与行政管理事务。一般而言,立法的数量能够直接反映立法的需求,在某一方面立法的数量越多,说明该方面的立法需求越旺盛[3],这点在党内法规领域同样适用。根据统计数据可以推定,基层党建和作风建设方面的党内法规制定权限在很大程度上并不能满足试点城市党委对于党内法规制定的需要,权限范围的紧缩有可能造成立规领域的空白。然而问题在于,除了已经赋予的权限外,副省级城市和省会城市党委对于其他制定权限的需要是否应当得到满足?我们须在规范文本与实践需要之间划定合理、正当的制定权限范围。

(三)在事实与规范之间划定权限范围

通过以上分析可知,党内法规的制定权限在事实与规范之间具备张力。要消解这种张力所产生的矛盾,需在事实与规范之间寻求一个平衡。副省级城市和省会城市党委制定权限的范围,从内部视角来看,要满足合理性要求,从外部视角来看,要满足合规范性要求。就合理性而言,党内法规制定权的扩容无疑有利于地方党委更好地处理地方党务,促进地方法治化。虽然制定权扩容可能导致立规质量下滑等问题,但不能因此忽视实践中的合理需要。试点城市制定的与经济工作、行政管理有关的党内法规和规范性文件占总数的33%~48%,充分说明地方党委有这两方面的制定权限需要。经济工作与行政管理作为地方治理的重要领域,地方党委的日常工作必然經常涉及,如果将这两项事务排除在党内法规制定权限范围之外,则有碍于地方党委工作的规范化、法治化,也不利于这些事务的完成。就合规范性而言,虽然《意见》设置了制定权限范围,进一步扩张有违规范,但不意味着规范不能根据形势适时进行修改。实际上,全面深化改革、经济和法治等方面事项已经纳入《中央党内法规制定工作第二个五年规划(2018-2022年)》中。党对经济和行政的领导,不仅体现在中央一级,在地方更应加强落实。2019年中央组织部亦将基层党建工作重点任务拓展到乡村振兴、提升党对非公企业和社会组织“两个覆盖”质量等

领域[10]。这都表明基于中央层面的考虑,将副省级城市和省会城市党委的制定权限扩大到经济工作和行政管理领域具有合规范性。试点城市党委制定的有关行政管理的规范性文件,绝大多数是与地方行政机关联合发布,实践中已经存在很多党政联合发布的党内法规。出于合规范性的考虑,涉及行政管理的党内法规采取党政联合的形式发布是适当的,但《制定条例》缺乏对这类党内法规的制定规范,需进一步完善[11]。

三、副省级城市和省会城市党委制定权限的外部划分

仅从内部界定副省级城市和省会城市党委的制定权限范围,并不能解决其与市级立法权、省级党委制定权限之间的权限划分问题。

其一,市级立法权虽与党内法规制定权分属于不同体系,但二者并非毫无关联,其制定权限的范围也多有重叠。副省级城市和省会城市中也有经济特区,所以这里的市级立法权主要指设区的市立法权、经济特区立法权。

我国《立法法》规定,设区的市的立法权限涵盖城乡建设与管理、环境保护、历史文化保护等方面,经济特区的立法权限更是包括除了法律保留事项以外的其他所有事项,这在概率上大大增加了与副省级城市和省会城市党委制定权限重合的可能性。其二,《意见》的有关表述并不是对副省级城市和省会城市党委的专属制定权进行规定,而是在限制其制定权限。根据《制定条例》第十一条规定,省级党委可以就其职权范围内的事项制定党内法规,而省级党委的职权范围同样包括基层党建和作风建设等事项。因此,省、市两级党委的制定权在重叠的领域有可能产生一种紧张的对立关系。产生这一问题的根源是党内实行的单一制层级治理结构,党内的一切权力都归属于党中央,地方党组织的权力来源于中央的授予,地方各级党委相当于中央的派出机构,是中央意志的执行机构[12]。单一制结构的表象即为不同层级的“职责同构化”,其逻辑表述为因为下级的权力都是由上级授予的,所以下级能做的事上级当然也能做。这些本是用来分析上下级政府之间关系的思路,但与省、市党委的党内法规制定权重叠的状况亦相吻合。

(一)相关立法经验无法适用于党内法规

在地方立法的实践过程中,地方专属立法权和辅助原则曾作为解决各层级立法权限划分问题的两种主要思路。所谓地方专属立法权,是指将对地方具有重要影响的事务和独具地方特色的事务划为专属于地方的立法事项[13],中央立法权不得对此类事务进行干预,以此来明确央地两级的立法权限。确立地方专属立法权,使地方成为一个独立的立法层级,其着眼点在于对立法权进行重新配置,这种思路是从外部视角对立法体制作出的一种崭新安排[3]。辅助原则是一项最初用来解决宗教和

世俗之间权力冲突的古老原则,逐渐演变为现代社会和国家的组织原则,指由最低层级来完成其可以圆满完成的事务,而无须更高层级的参与[3]。应用到立法权限划分领域,即重叠的立法权限应当先由较低层级的立法主体行使,只有在低层级主体无法行使或高层级立法更好时,才由高层级主体进行立法。这种思路是从内部视角出发,在不变动现有立法体制的情况下,调整立法权的行使程序。我国立法体制发展时间相对更长,经验更加丰富,有学者认为在建设我国党内法规体系的进程中,可以借鉴立法体制的相关安排和成功经验[11]。但在我国现有政治体制和党内结构的框架内,地方专属立法权和辅助原则两种思路无法适用于副省级城市和省会城市党委制定权限与外部权限的划分。

首先,市级立法权与党内法规制定权属于不同的权力体系,市级立法权限的范围由我国《立法法》予以规定,在现有政治体制下,就算确立了副省级城市和省会城市党委专属制定权抑或是辅助原则,也仅可能在党内法规体系内部发挥效力,而不可能影响到权力机关享有的立法权。其次,党内实行的是自上而下的单一制层级治理结构,党的上级组织对下级组织的领导是贯穿式的,拥有绝对权威。在这种模式下,也不可能设立地方专门的党内法规制定权,造成中央和地方党组织的权力分立。辅助原则在党内法规领域的实施同样存在阻力,这是因为地方党内法规是为了配套中央党内法规而制定[14],这种配套关系决定了党内法规体系不宜采取辅助原则,赋予地方党委优先制定权。

由此可见,套用立法工作的思路不能为副省级城市和省会城市党委制定权限的划分提供解决方案。以国家治理体系作为分析框架,对党内法规制定权限进行配置,为我们开辟了新的理论进路。国家治理体系是“在党的领导下管理国家的制度体系……也就是一整套紧密相连、相互协调的国家制度”[15],其研究对象包含各类制度组成的整体性系统以及不同制度之间的关系两个维度,理顺制度关系是对整体研究的前提[16]。采取这种研究方式就是以国家治理体系的整体视角来考察省、市两级党内法规制定权和市级立法权,在理顺它们之间关系的基础上,寻求提升治理效率的权限划分方案。但仅有分析框架还不足以厘清不同主体之间的关系,以及各自立法权限、制定权限的行使需要遵循的原则或模式。协同治理理论和特别权力关系理论可作为解决两方面权限划分难题的理论工具。

(二)协同治理:党内法规与市级立法的双轮驱动

党内法规与国家法律是依规治党、依法治国的两种必要手段,也是建设社会主义法治体系的“双轮驱动”[6],二者既相互联系又互相区别。在国家治理体系的语境下,“双轮驱动”的目的在于促进国家治理的法治化、现代化,二者之间的关系界定和运行模式便是协同治理。

协同治理理论是一种新兴的公共管理理论,主张多元治理主体在协调和整合的基础上,改革治理组织结构,提升治理的效率,以求实现治理目标[17]。协同治理理论与党的现行政策和国家法律的有关规定是相契合的。党的十八届四中全会将党内法规与国家法律共同视为社会主义法治体系的重要组成部分。但党规与国法的衔接和协调只是体系建设的一种手段,可以解决规范层面的问题,面对治理实践还需上升到系统化和理念性的协同治理。长期以来,党内法规的制定和立法均没有很好的配合,二者在各自领域各行其是,两种规范体系并存的局面不仅未能促进法治进步,反而互相损耗资源,造成治理的混乱。对此,《中国共产党地方委员会工作条例》规定地方党委要加强与同级人大、政府、政协之间的沟通协调。

党的十九大报告也提到坚持依法治国和依规治党有机统一。2018年宪法修正后将“党的领导”与“遵守宪法和法律”有机结合起来,内在意涵便是要正确处理党的领导和国家法律的辩证关系,这一关系的实质是内部协同,并在协同的基础上处理好国家治理的结构问题。

在协同治理理论指导下,副省级城市和省会城市党委的制定权与市级立法权应当有所区分,相互配合,有时甚至可以融合。协同治理具有治理主体的多元化、各治理主体目标一致、公共资源的共享、追求子系统的协同性以及作出共同决策的特征。根据上述原则和特征,我国副省级城市和省会城市党委制定权与市级立法权行使的模式,首先,地方的宏观决策事项由党内法规予以规定,包括地方大局、发展方向、思想政治建设等。在党委决策后,具体事项如何实行由立法决定《中国共产党地方委员会工作条例》其实就已赋予地方党委“重大问题决策权”。《地方组织法》也规定了县级以上的地方各级人大及其常委会享有“重大事项决定权”。参见秦前红、苏绍龙:《论党内法规与国家法律的协调衔接》,《人民论坛·学术前沿》,2016年第10期。。其次,党内法规制定权应与市级立法权互为补充和细化,如宪法及其他许多法律中都规定了党对各方面工作的领导,但关于“党的领导”的具体制度安排,还需党内法规作出相应规定[18]。反之,党内法规中也有如“通过法定程序使党组织的主张成为地方性法规、地方政府规章或者其他政令”的规定,此时就需要地方立法权发挥作用。最后,党内法规制定主体与立法主体要加强协商与沟通,立法协商与立规协商同步推进,建立长效的联动机制,以此协调各自调整领域,并协作配合解决共同的问题[2]。尤其在党内法规“内部规则外化”的领域[19],更需与立法主体协同处理,此时两种权限得以有机融合。

(三)特别权力关系视域下的省、市党内法规制定权限划分

特别权力关系也称为特别服从关系,指“因为特定的原因,为实现特定的目的,在某种必要的范围之内,特别权力主体对于特别权力相对人具有特定的支配权力,特别权力相对人具有服从的义务,由此而形成的特别法律关系”[20]。近年来,我国学者将该理论运用到党组织与党员关系的研究,从历史根源和理论依据两方面阐明了党内存在特别权力关系的事实,并从权力、权利、程序、惩戒、救济五个维度细化党内的特别权力关系[20]。有学者将特别权力关系理论扩展到党内法规制定领域,认为党内法规的制定和执行应遵循与宪法法律不抵触、尊重法律保留事项、正当程序三项原则,党内法规的边界则由公民基本权利、防止效力外溢、司法审查来加以限定[21]。我国现行规范中虽未确立特别权力关系,但许多制度都体现了特别权力关系理论的精神,如公务员制度、学校管理制度、军队和监狱制度等[22]。党章将“四个服从”(即党员个人服从党的组织,少数服从多数,下级组织服从上级组织,全党各个组织和全体党员服从党的全国代表大会和中央委员会)作为民主集中制的原则之一,同时规定党的各级领导机关在重要问题上要征求下级组织的意见,不得轻易干预。旨在确保党的权威的同时,平衡党内各级组织之间的权力与权利。

基于修正的特别权力关系理论,副省级城市和省会城市党委行使党内法规制定权既要附属于省委制定权,又要保有一定的自主性。其一,省委的党内法规制定权占主导地位,在职权范围内对本省的党内事务作出规定,在不违背宪法法律及上位党内法规的情形下,权力的行使无须让步于副省级城市和省会城市党委的制定权。其二,副省级城市和省会城市党委可以就省委制定的党内法规,结合本地方实情制定有较强执行性、补充性或具备地方特色的党内法规[23]。这类党内法规并不意味着照搬照抄中央或上级的既有办法,必须结合党情、省情、民情和市情,发挥其自主性。其三,副省级城市和省会城市的党内法规由其地方委员会召开全会审议,审议通过再上报省委,省委批准后施行。《中国共产党地方委员会工作条例》第九条规定重要党内法规或规范性文件的审议机关是地方党委的全体会议在实践中,人们对于“党委”的认知往往就是党的常委会而不是地方委员会,地方党委的权力一般也集中于常务委员会及其领导者手中,“在未充分明确赋权客体的情况下,常委会更容易成为实际上的试点党内法规制定者”,而《制定条例》对地方党内法规审议批准权的规定是:“由党委全体会议或者常委会会议审议批准”。因此有必要参照《中国共产党地方委员会工作条例》明确审议权归属。参见李斌雄、王荣:《中国共产党党内法规制定试点工作的缘由、关键及其规范》,《学习与实践》2018年第10期。副省级城市和省会城市党委的制定经验不足,为规范制定权的行使,可以参照《立法法》的成功經验,法规的审批权可以上移给省级党委。其四,保障副省级城市和省会城市党委在其权限范围内行使制定权,对于省级党委不合理的干预,提供救济渠道。党章第十六条规定了下级组织不服上级组织决定时,可采取请求改变和向上报告的救济方式。请求改变和向上报告制度同样可以用于省、市之间党内法规制定权的协调。救济的目的在于使副省级城市和省会城市党内法规制定权不至于沦为附庸,否则党内法规制定权扩容也就失去了其意义。

参考文献:

[1]刘力维,王盛开.改革开放以来党内法规制度建设的发展逻辑与历史经验[J].湖北社会科学,2018,(11).

[2]任 澎,王 译.赋予副省级城市、省会城市党委党内法规制定权的理论探讨[J].天水行政学院学报,2019,(1).

[3]程庆栋.论设区的市的立法权:权限范围与权力行使[J].政治与法律,2015,(8).

[4]王崟屾.市级立法权之研究——基于纵向分权所进行的解读[M].杭州:浙江工商大学出版社,2014.

[5]中共中央纪律检查委员会,中共中央文献研究室.习近平关于严明党的纪律和规矩论述摘编[M].北京:中国方正出版社,2016.

[6]宋功德.坚持依规治党[J].中国法学,2018,(2).

[7]如何区分党务工作、党的工作、党的建设[DB/OL].[2019-04-04].http:∥www.12371.cn/2018/12/25/ARTI-1545723916215501.shtml.

[8]虞云耀.党的建设研究[M].北京:中共中央党校出版社,2004.

[9]叶笃初,卢先福.党的建设辞典[M].北京:中共中央党校出版社,2009.

[10]中央组织部召开基层党建工作重点任务推进会强调 全面增强基层党组织政治功能和组织力[DB/OL].[2019-04-11].http:∥www.12371.cn/2019/04/03/ARTI1554260222515833.shtml.

[11]劉一纯.论党内法规制定体制的完善——以《立法法》为借鉴[J].中国矿业大学学报(社会科学版),2018,(4).

[12]蒋永甫,韦潇竹,李 良.中央与地方关系的发展:从权力博弈走向国家治理结构转型[J].学习论坛,2016,(3).

[13]孙 波.论地方专属立法权[J].当代法学,2008,(2).

[14]杨云成,张希贤.十八大以来的党内法规制度建设:成绩、特点与启示[J].湖湘论坛,2018,(1).

[15]习近平.切实把思想统一到党的十八届三中全会精神上来[J].求是,2014,(1).

[16]何艳玲.理顺关系与国家治理结构的塑造[J].中国社会科学,2018,(2).

[17]季 曦,程 倩.国内外协同治理研究比较分析与展望——以《中国行政管理》与《公共行政研究与理论》的相关文献为样本[J].南京邮电大学学报(社会科学版),2018,(4).

[18]秦前红,苏绍龙.论党内法规与国家法律的协调衔接[J].人民论坛·学术前沿,2016,(10).

[19]徐信贵.依法治党的基本问题与实现要素[J].探索,2014,(4).

[20]徐小庆.论“特别权力关系理论”视角下执政党组织与党员关系[J].政治学研究,2015,(6).

[21]江国华.正当性、权限与边界——特别权力关系理论与党内法规之证成[J].法律科学(西北政法大学学报),2019,(1).

[22]孙首灿.论特别权力关系在中国之体现及破除[J].云南行政学院学报,2016,(1).

[23]李斌雄,王 荣.中国共产党党内法规制定试点工作的缘由、关键及其规范[J].学习与实践,2018,(10).

责任编辑:陈文杰

Study of the Right of Party Committees of Sub-Provincial Cities and Provincial Capitals to Formulate Laws and Regulations Within the Party

Zhang Ke

Abstract:While making a pilot project in the formulation of party rules in the sub-provincial cities and provincial capitals, it means that the right to formulate laws within the party has begun to move downward. Although the “Opinions on Strengthening the Construction of Laws and Regulations within the Party” limits the right to formulate laws within the pilot party, its specific scope remains to be clarified. The right to formulate laws within the provincial and provincial capital cities is also faced with two problems: the relationship with the municipal legislative power and the division of the provincial partys internal regulations. Establishing the local exclusive right to formulate party regulations or adopting the principle of assistance does not conform to the institutional characteristics of the partys internal legal system. Municipal party-level laws and municipal-level legislation are horizontal, and the use of synergistic governance theory can ensure the coordination of party rules and legislation at the local level. Municipal party-level laws and provincial-level party regulations are vertical relations, and the special power relation theory puts forward requirements for compliance and autonomy of municipal party-wide regulations.

Key words:sub-provincial city, provincial capital, party regulations, rulemaking power, collaborative governance, special power relationship

收稿日期:2019-09-12

作者简介:张 可(1993-),男,湖南湘潭人,厦门大学法学院博士生,福建厦门 361005

①参见徐信贵:《党内法规的规范属性与制定问题研究》,《探索》2017年第2期;宋功德:《坚持依规治党》,《中国法学》2018年第2期;秦前红:《论党内法规与国家法律的协调衔接》,《学术前沿》2016年第5期。

②参见刘一纯:《论党内法规制定体制的完善——以〈立法法〉为借鉴》,《现代法治》2018年第4期;王建芹、农云贵:《党内法规清理的反思与法治化重建》,《学术探索》2017年第12期;陈光:《论党内立规语言的模糊性及其平衡》,《中共中央党校学报》2018年第1期。