垂体腺瘤合并Rathke囊肿27例并文献复习

2020-03-27李宽邵奇苗健烨王宁

李宽 邵奇 苗健烨 王宁

垂体腺瘤和Rathke囊肿都是鞍区的良性病变,大部分是独立出现的,临床中垂体腺瘤合并Rathke囊肿很少见,目前多以病例报道的形式出现,很少描述其临床病理学特征。Koutourousiou等[1]报道了548例垂体腺瘤患者,其中8例病理学诊断出具有2种性质的病理(发生率1.46%),但仅发现了2例患者伴随Rathke囊肿(发生率0.36%)。Noh等[2]报道的782例垂体腺瘤患者,其中伴随Rathke囊肿的发生率为0.51%。但Sumida等[3]报道垂体腺瘤合并Rathke囊肿的发生率为2.1%。本文回顾性分析垂体腺瘤合并Rathke囊肿患者的临床资料,结合文献分析病变原因、临床表现、影像学特征、术中所见、病理学及预后等特征,现报道如下。

资料与方法

一、一般资料

本研究纳入自2010年1月至2018年12月哈尔滨医科大学附属第一医院神经外科接受同一术者行经鼻蝶窦入路手术治疗的27例垂体腺瘤合并Rathke囊肿患者,所有患者术前影像学表现为囊性和实性信号共存,术后病理证实为垂体腺瘤合并Rathke囊肿。其中男性11例,女性16例,年龄范围19~70岁,平均年龄44.5岁;Rathke囊肿合并无功能型垂体腺瘤14例,泌乳素型垂体腺瘤9例,生长激素型垂体腺瘤4例。本研究符合2013年修订的《赫尔辛基宣言》(www.wma.net/en/30publications/10policies/b3/index.htm)。患者及家属均签署知情同意书。

所有患者均在术前、术后行垂体MRI检查及内分泌检查。内分泌检查包括催乳素、生长激素、胰岛素样生长因子、促肾上腺皮质激素(adrenocor ticotropic hormore,ACTH)、血皮质醇、甲状腺系列等。由经验丰富的病理学专家对取出的标本进行病理诊断,以确保功能型垂体腺瘤的精确分类。观察患者术后的病情变化并且记录术后第1、7天的采血结果,包括血皮质醇、甲状腺系列和功能型垂体腺瘤分泌的相应激素。

患者的病程为3 d~10年,其中最常见的症状是头痛(15例)、视力减退和视野缺损(13例)。功能型垂体腺瘤合并Rathke囊肿的临床表现多取决于异常的激素分泌,包括停经泌乳(8例)、肢端肥大(4例),当病变的体积增大到一定程度会压迫鞍区周围重要组织结构从而出现头痛、视力减退、视野缺损等症状。

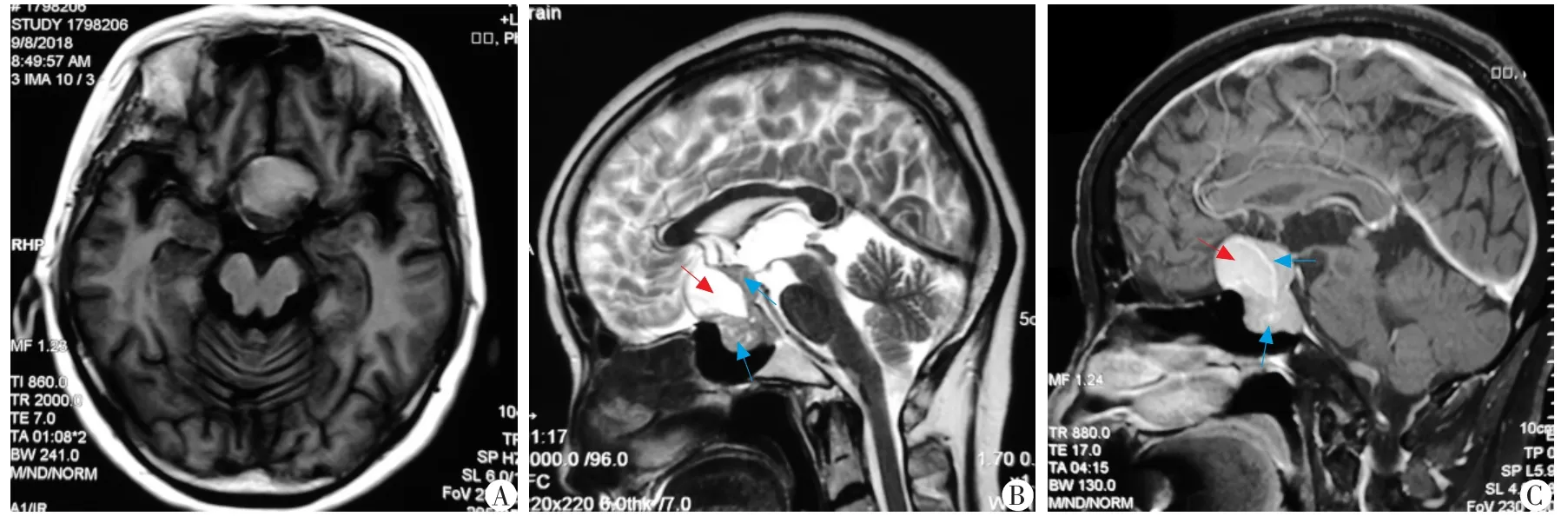

二、影像学资料

典型的垂体腺瘤合并Rathke囊肿的MRI表现为垂体区有实性和囊性2种质地的病变,这2种病变之间有或无明显的间隔,增强可见实性病变增强而囊性病变无增强。患者术前第一诊断均为垂体腺瘤合并卒中或囊变但不排除垂体腺瘤合并Rathke囊肿,术前影像学资料见图1。

三、手术方法

全麻生效后,仰卧位,肩部垫高头后仰15°。常规消毒,铺无菌单。取右侧单鼻孔入路,扩鼻器扩开鼻孔,置入鼻窥器,切开中隔黏膜,显露并打开蝶窦前壁;去除窦间隔,显露鞍底;打开鞍底,鞍底硬膜结构完整,张力稍高。穿刺针穿刺未见异常,切开鞍底硬膜,可见肿瘤组织和Rathke囊肿。镜下清除病变组织,以刮匙反复刮除,直至无法切除为止,病变镜下全切。见鞍隔下降,未见脑脊液漏。彻底止血,反复冲洗,瘤腔填塞止血材料,人工硬脑膜修补鞍底、胶固定,止血材料进行蝶鞍填塞。流体明胶止血,生物蛋白胶固定黏膜瓣,术毕。

图1 患者术前MRI资料

结果

一、手术情况

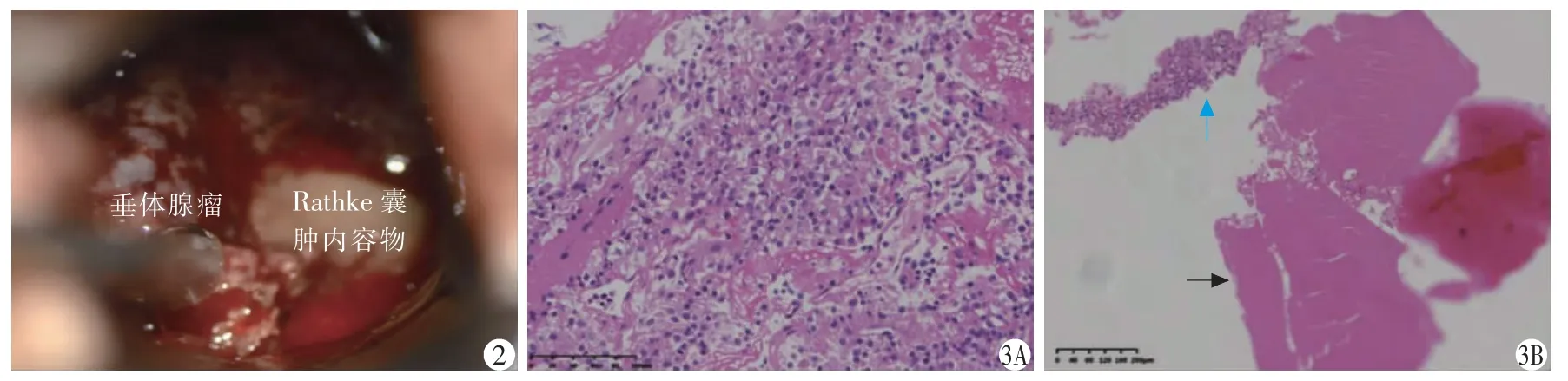

27例患者均在显微镜下经蝶窦入路切除病变,术中可见实性肿瘤和黏稠的Rathke囊内容物。1例无功能型垂体腺瘤合并Rathke囊肿的术中情况见图2。

术后患者的头痛症状明显缓解,视力、视野较术前均有改善,无下丘脑功能障碍和颅内高压的症状。合并有分泌功能的垂体腺瘤患者,术后第1、7天的相应激素水平明显下降或降至正常。部分患者出现术后低钠血症、尿崩、垂体功能低下的症状,给予补钠、口服醋酸去氨加压素片、静点氢化可的松或口服醋酸泼尼松片等对症治疗后,均顺利康复出院。

二、术后病理

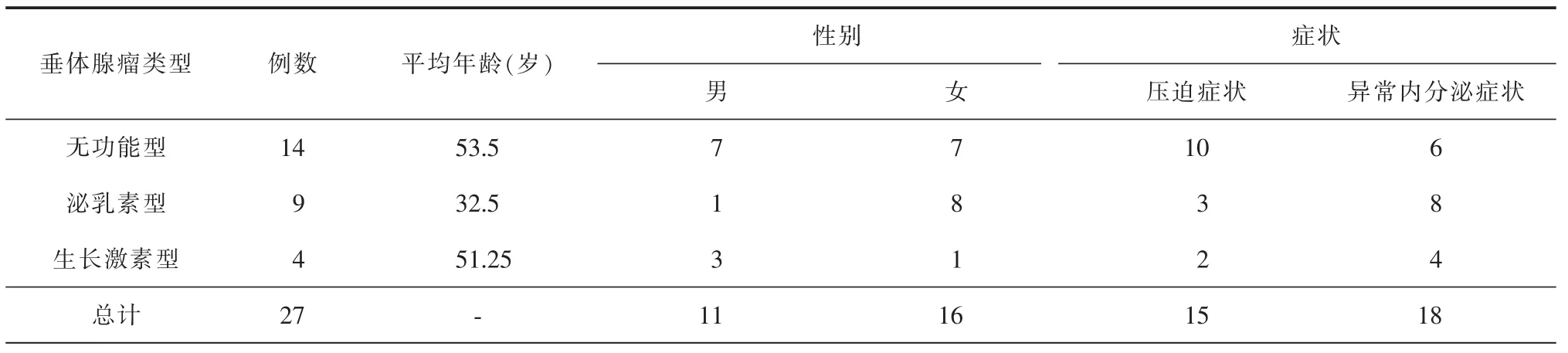

在显微镜下,病变包括圆形或椭圆形的含有斑点染色质的细胞核和由单层立方上皮或假复层纤毛柱状上皮排列组成的囊壁碎片。囊腔内含有丰富的黏液样物质,病理学描述为均一粉染无结构物(图3)。

通过免疫组化确定垂体腺瘤的组织学亚型,无功能型垂体腺瘤14例,泌乳素型垂体腺瘤9例,生长激素型垂体腺瘤4例。本研究中不同类型的垂体腺瘤合并Rathke囊肿患者的临床特点见表1。

三、术后随访

对27例患者进行电话及门诊随访,有4例失访,随访期平均为(24.6±13.6)个月。随访期间,22例患者内分泌检查无明显异常,行垂体磁共振平扫+增强检查未见病变复发,其中1例合并泌乳素型垂体腺瘤患者虽然恢复了月经,但不规律;1例泌乳素型垂体腺瘤合并Rathke囊肿患者泌乳素降至正常后1年再次出现泌乳素增高,复查MRI提示肿瘤复发。

讨论

与垂体腺瘤共存的Rathke囊肿在临床中非常罕见。有研究表示,垂体腺瘤合并Rathke囊肿的发生率约为0.51%~2.1%[2-4]。根据笔者最近查阅的外文文献,男女比例约为0.7∶1,女性发病率略高于男性,与本研究的结果一致[2]。

图2 无功能型垂体腺瘤合并Rathke囊肿患者的术中资料;图3垂体腺瘤合并Rathke囊肿患者的术后病理学资料

表1 不同类型的垂体腺瘤合并Rathke囊肿患者的临床资料

Rathke囊肿起源于颅颊囊的残余组织。在胚胎时期,垂体前后叶之间残留的颅颊囊被覆有一些立方上皮间隙,此间隙在出生后应消失,如果持续存在并不断扩大,即可形成Rathke囊肿。和其他肿瘤相似,垂体腺瘤的病因及发病机制十分复杂,目前尚未研究清楚。垂体腺瘤的形成被认为是多种因素相互作用的结果,包括垂体自身病变、基因缺陷、内分泌改变和环境因素等[5-6]。虽然目前已对垂体腺瘤和Rathke囊肿并存的机制进行了相关研究,但是尚存在很大的争议。有一种学说认为,Rathke囊增殖形成了垂体前叶,而垂体腺瘤也是垂体前叶的异常增殖而来,因此Rathke囊肿来源于Rathke囊的残余物和垂体腺瘤可能有共同的起源[7]。Kepes[8]认为垂体腺的过渡细胞从Rathke’s裂细胞发展而来。这些过渡细胞对应于垂体前叶的早期发育阶段,即当静止的鳞状和柱状的Rathke’s裂细胞开始发展其内分泌颗粒时。因此,研究认为肿瘤来自Rathke’s裂隙的衬里细胞和垂体前叶的腺细胞之间的“过渡性”细胞。但是这一理论并未得到电子显微镜证实。Trokoudes等[9]认为泌乳素型垂体腺瘤合并Rathke囊肿的原因为现存的Rathke囊肿刺激泌乳素细胞,导致了继发的垂体腺瘤。同时,Koutourousiou等[1]认为垂体腺瘤是单克隆起源,这与Trokoudes等[9]的观点相矛盾,且这种理论在其他类型的垂体腺瘤合并Rathke囊肿时并不成立。Yamakita等[10]认为Rathke囊肿内壁的星状滤泡细胞可衍生为垂体腺瘤。Ikeda和Ohhashi[11]研究表明Rathke囊肿破裂是垂体腺瘤的一个高危因素。虽然大多数的学者认为垂体腺瘤合并Rathke囊肿纯属偶然,但根据笔者遇到的和文献报道中的病例以及其共同的组织胚胎学来源,笔者认为其并不是一种偶然,可能与Rathke囊肿的囊内容物破裂刺激、炎症刺激、内分泌效应和组织发生因素等有关。与Rathke囊肿相关的垂体腺瘤的病因研究仍有待阐明。总之,垂体腺瘤合并Rathke囊肿的机制比较复杂,目前具体的病因尚不清楚。

垂体腺瘤合并Rathke囊肿的临床表现与垂体腺瘤的症状类似,都表现为异常内分泌症状和病变占位效应压迫周围结构而产生的症状。生长激素型垂体腺瘤和泌乳素型垂体腺瘤合并Rathke囊肿最常见。ACTH型和促甲状腺激素型垂体腺瘤合并Rathke囊肿极少见。异常内分泌症状一般表现为肢端肥大、停经泌乳等;压迫症状一般表现为头痛、视力下降、视野缺损等,同时也可能会出现垂体功能低下、水电解质紊乱及尿崩等症状。

结合患者的临床表现和影像学结果,术前确诊垂体腺瘤较容易,确诊Rathke囊肿相对困难。Rathke囊肿的典型表现为病变位于鞍内垂体前后叶之间,基本位于中线处,部分可向鞍上生长。由于Rathke囊肿的囊内容物的蛋白和黏多糖的成分不同,在CT上可表现为均质地、等或低密度性囊性肿物,或是密度略高于脑实质,CT增强扫描时囊肿可呈环形或边缘强化;在MRI T1WI可成低、等、高信号(蛋白和黏多糖含量越高,T1信号越高),T2WI以等或高信号多见,也可呈低信号。脑脊液样的囊液常表现为长T1、长T2信号;黏液性囊液常表现为短T1、短T2信号,若T1及T2均为高信号,则囊内出血性卒中可能性大;增强扫描病变不强化,鞍底及鞍区周边的骨质很少被破坏;囊内容物无钙化,偶可见囊内结节可以提高Rathke囊肿的诊断率[12]。对比度增强图像的纹理分析可以用于鉴别垂体瘤和Rathke囊肿[13]。

术前确诊垂体腺瘤合并Rathke囊肿很难,垂体腺瘤的囊变率为5%~18%[14]。垂体瘤合并囊变在MRI上囊变常表现为长T1、长T2信号,囊壁边缘多光滑,部分囊壁T1WI还表现为高信号,考虑是由于其周边有较多的新生肉芽组织和毛细血管所致,术中可见囊液呈清亮的黄色或棕褐色液体。Rathke囊肿在MRI上表现多变,术中可见黏液状或胶冻状的囊内容物。Rathke囊肿基本居于中线位置,有研究表明垂体腺瘤合并囊变时,囊变位置多变,根据肿瘤位置,囊变可位于肿瘤中央、肿瘤周边,或在肿瘤内部有多处囊变,或整个垂体腺瘤表现为出血卒中,MRI中肿瘤或正常垂体显示不明显,手术和病检中也未发现残存肿瘤[15]。当无功能型微腺瘤合并Rathke囊肿时,术前确诊难度会进一步增大。因为微腺瘤本身的诊断相对困难,甚至MRI扫描也可能产生阴性的结果。

除此之外,还需与垂体腺瘤合并卒中、颅咽管瘤、蛛网膜囊肿等疾病鉴别。垂体腺瘤合并卒中多出现急性头痛、急剧视力下降及动眼神经、外展神经麻痹等症状。因血液在MRI上不同时期的表现不同,垂体腺瘤合并卒中在MRI上表现呈各式各样,但典型的垂体腺瘤合并卒中可出现肿瘤和血液形成的液体平面。颅咽管瘤多见于儿童,常表现为尿崩和发育迟缓,主要位于鞍上,体积较大,可呈囊性、实性、囊实性,其中以囊实性最为多见。颅咽管瘤可向第三脑室前部或鞍内生长。颅咽管瘤的CT表现为内部有钙化点;增强MRI表现为囊壁呈蛋壳样强化是其主要特点。蛛网膜囊肿在CT上表现为和脑脊液密度一致的低密度,在MRI上表现为脑脊液信号,增强不强化。

当垂体MRI上表现为2种不同质地信号(一侧为实质性病变,一侧为囊性病变),之间有或无明显的间隔,且增强可见实性病变增强而囊性病变无增强。再结合患者的病史、临床症状、体征和内分泌学结果,可提高垂体腺瘤合并Rathke囊肿的术前确诊率。因此,当MRI提示垂体区囊性和实性病变共存,应考虑垂体腺瘤合并Rathke囊肿的可能。

手术切除是治疗垂体腺瘤合并Rathke囊肿最有效的方法。当泌乳素型垂体腺瘤合并Rathke囊肿时,溴隐亭虽然可以缩小肿瘤体积和降低泌乳素水平,但Rathke囊肿的占位效应导致的视力下降、视野缺损及垂体受压所致的垂体功能低下等症状则无法改善。有资料显示,当垂体腺瘤合并Rathke囊肿时,可并发Rathke囊肿破裂出血,故手术切除是第一选择[16]。根据以往的病例报告,手术方式绝大多数是经鼻蝶窦入路。笔者认为手术方式应该由病变的位置、大小、浸润程度、生长方向来决定。术中常可见实性肿瘤组织和Rathke囊肿,囊内容物可为乳白色胶冻样或半流质样物质,据此,可做出垂体腺瘤合并Rathke囊肿的诊断。有时可出现透明的黄色液体,不应将其当做鞍隔破损所致的脑脊液漏。与垂体大腺瘤相比,垂体微腺瘤合并Rathke囊肿在术前、术中都很难诊断,因为肿瘤体积较小,术中很难确定垂体瘤和Rathke囊肿并存,且较小的微腺瘤或者Rathke囊肿有可能在术中就被吸引器吸走了,导致无法留取病理标本来最终确诊。

手术可以在很大程度上解决患者的压迫症状,但内分泌治愈率很大程度上取决于病变是否全切,肿瘤假包膜或者囊壁是否完整摘除,当肿瘤比较巨大或侵袭性肿瘤合并Rathke囊肿时,肿瘤不能全切,术后激素水平不易恢复正常。术中导航或使用神经内镜有助于肿瘤的定位和全切。内镜的视野更广,大大减少了术中视野盲区,避免了病变的残留,且有利于对垂体柄、海绵窦、颈内动脉等周围重要组织结构的保护。绝大多数的患者术后疗效很好。本研究中9例泌乳素型垂体腺瘤合并Rathke囊肿和4例生长激素型垂体腺瘤合并Rathke囊肿的患者术后激素全部恢复正常。当肿瘤侵犯到海绵窦时,在保证患者安全的情况下尽量全切,如果全切比较困难,为了避免严重并发症的发生,侵犯到海绵窦内的肿瘤可以残留,术后辅助放射治疗。对于Rathke囊肿的囊壁处理,目前尚无定论。有学者认为应该全切囊壁,避免复发,但这样增加了脑脊液漏的风险,部分切除囊壁可减少术后离子紊乱、垂体功能低下、脑脊液漏等并发症的发生[17-18]。大部分学者认为完全敞开囊腔,保证充分引流即可,不需要追求全切囊壁。笔者认为,应该根据术中情况来定,在术中应该将囊内容物刮除干净,尽量剥除囊壁,如果囊壁剥除有困难,则不必强求。

大部分的无功能型垂体腺瘤合并Rathke囊肿表现为占位效应,有个别病例表现为某些内分泌水平轻度增高(以泌乳素增高居多),其原因是病变的占位效应导致有分泌功能的垂体腺细胞受压,进而导致激素异常分泌。有分泌功能的垂体腺瘤合并Rathke囊肿则表现为相应的内分泌症状,如果病变比较巨大,则会并发压迫症状。这表明垂体腺瘤合并Rathke囊肿的症状可能主要由垂体腺瘤引起。病理结果显示病变由2种不同的成分组成,主要成分是均一的多边形腺瘤细胞排列成片状和巢状(肿瘤细胞),另一种是囊腔内衬上皮细胞(囊壁)。Rathke囊肿的病理特征是囊壁通常由简单的立方形或纤毛柱状上皮和黏液分泌细胞组成[19]。有时Rathke囊壁部分或完全由复层鳞状上皮排列或有鳞状化生,这也是颅咽管瘤的特征。在这种情况下,缺乏固体成分和广泛的纤毛和(或)黏蛋白生成的存在提示Rathke囊肿的可能性。囊肿内容物通常是由胆固醇和蛋白质组成的黏稠的黏液,在手术中可见黄色(15%~37%)、黏液(51%~70%)或凝胶状(10%)[20]。免疫组化有助于分类垂体腺瘤的类型和诊断Rathke囊肿,细胞角蛋白的阳性表达可用于区分Rathke囊肿与其他病变[20]。本研究有3例患者是垂体微腺瘤合并Rathke囊肿,术前诊断垂体微腺瘤合并Rathke囊肿非常困难,确定诊断是基于病理学的结果。因此,病理学检查非常重要。

综上所述,垂体腺瘤合并Rathke囊肿罕见,症状与垂体腺瘤相似,MRI示垂体区囊性和实性病变共存,应考虑垂体瘤合并Rathke囊肿可能,确诊依赖于病理,经蝶窦入路切除术可有效治疗该病。

利益冲突所有作者均声明不存在利益冲突