全内镜枕下锁孔入路血管减压术治疗面肌痉挛的体会

2020-03-27李加昆雒仁玺徐将荣汪艳龙庆晓东林松刘岩

李加昆 雒仁玺 徐将荣 汪艳龙 庆晓东 林松 刘岩

原发性面肌痉挛(hemifacial spasm,HFS)表现为单侧面肌不自主抽动,少数为双侧发作(<5%),是由于后颅窝血管压迫面神经根部所致,微血管减压术(microvascular decompression,MVD)是治疗HFS的有效手术方式,1990年代Magnan等[1]将内镜引入血管减压术,尝试双镜或全内镜血管减压术(endoscopic vascular decompression,EVD)治疗HFS,国内学者亦逐步开展相应技术[2-4]。宁波市鄞州第二医院神经外科自2019年5月至2020年7月收治的35例HFS患者接受内镜枕下锁孔入路血管减压术,效果良好,现报道如下。

资料与方法

一、一般资料

35例HFS患者中,男性12例,女性23例;34例为典型HFS,1例为不典型HFS;病程1~13年;年龄范围29~69岁,年龄(53.8±10.8)岁。纳入标准:Cohen分级2~4级;内听道段MRI提示患侧存在神经血管“接触”,初步判定责任血管,同时排除手术区域内的肿瘤及血管畸形等病变。常规选择0°内镜(Karl Storze)。

二、手术方法

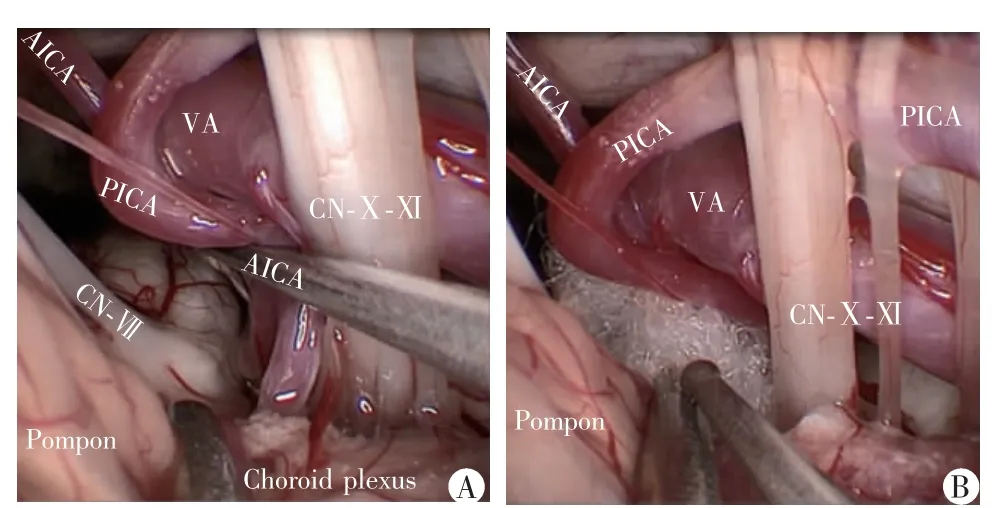

全身麻醉后取健侧卧位,枕下耳后发际内直切口。骨窗前缘达乙状窦后缘,缓慢释放脑脊液,小脑塌陷约2 cm后置入内镜,避免岩下静脉撕裂出血,分离面听神经复合体与后组颅神经复合体间蛛网膜,再进一步显露后组颅神经复合体根部及同侧脉络丛,以良好显露面神经根部[出脑干区(the root emerging zone,REmZ)、离脑干区(the root exit zone,RExZ)以及移行区(transitional zone,TZ)](图1A),游离与其关系紧密的动脉血管(该组未见静脉压迫),涤纶棉球适当张力隔离责任血管与神经受压部位(图1B),注意保护穿支小血管,排除血管扭曲或新的压迫形成,再用温盐水冲洗术野后严密缝合硬膜,并回纳骨瓣关颅。

图1 内镜下面神经根部显露及责任血管减压的术中资料

三、观察指标

经枕下锁孔入路,于内镜下观察面神经根以及责任血管,分析血管压迫面神经根部情况,统计本组患者的术后并发症发生情况及转归,并评价术后效果。

结果

一、血管压迫面神经根部情况

术中均发现有血管压迫面神经根部,分为2组:(1)单一血管组:小脑前下动脉(anterior inferior cerebellar artery,AICA)共21例(60%);小脑后下动脉(posterior inferior cerebellar artery,PICA)共2例(5.7%);(2)复合血管组:AICA+PICA共4例(11.4%),PICA+椎动脉(vertebral artery,VA)共4例(11.4%),AICA+VA共3例(8.6%),AICA+PICA+VA 1例(2.9%),本组未见静脉压迫及池段压迫。单一压迫部位:REmZ、RExZ以及TZ压迫,分别为23例(65.7%)、3例(8.6%)、1例(2.9%);多发压迫部位:TZ+RExZ压迫2例(5.7%),1例为非典型HFS,压迫位于面神经头后侧;REmZ +RExZ部位4例(11.4%);REmZ+TZ部位1例(2.9%);REmZ+RExZ+TZ部位1例(2.9%)。18例患者为中度压迫,16例为轻度压迫,1例为重度压迫。

二、术后效果及并发症

本组患者痊愈33例,明显缓解2例。常见颅神经损害:面瘫4例,其中合并听力减退2例、耳鸣1例,术后随访逐步好转;声音嘶哑2例,离院前治愈。本组患者无术区出血、颅内或切口感染,无脑脊液漏。

讨论

枕下乙状窦后入路是切除桥脑小脑角区肿瘤和神经血管减压的标准术式。在横窦乙状窦转角处准确定位“关键孔”,对于实施乙状窦后锁孔手术极其重要,能以最小的颅骨损失获取最佳的显露术野[5]。神经血管减压术的关键是准确判断责任血管和实施有效减压。枕下锁孔手术中,内镜较显微镜更易获取良好的深部照明和清晰视野,尤其是在肥大绒球阻挡、责任血管复杂的情况下,而盲目过度地解剖或牵拉势必增加并发症,甚至引发致死性并发症[6-9]。内镜血管减压术的近期缓解率、责任血管发现率、长期有效率均优于传统MVD[10]。

术前3D-MRI检查可初步判断责任血管及其受压部位,其准确率为77.0%~83.3%,而内镜所见可视为金标准,术前准确评估可减少无效暴露和副损伤[11]。小脑绒球和脉络丛是桥脑小脑角区的重要标志,于脉络丛附近偶可见菱形唇附着于舌咽神经,在显露面神经根部时需要充分松解。通过绒球/Ⅷ颅神经与脉络丛/后组间隙,调整内镜角度,可见面神经穿出脑干点、脑桥段、离脑干段[12]。内镜下直视面神经根部,抬起与其关系紧密血管,判断责任血管以及寻找相应压迫点,术中侧向波的监测可能有助于判断责任血管,避免血管遗漏,才能提高手术有效率[13]。术中面神经受压部位,位于TZ者约占25%,而池段则更为少见,压迫点多位于面神经TZ近端,即桥延沟附近(REmZ)和脑桥段,该区域的有效显露才能保证血管减压术的成功率[14-15]。依据受压程度,可分为轻度(接触但无压迹)、中度(形成压迹)、严重(神经走形扭曲)。本研究中有2例患者效果欠佳,呈明显缓解,术后随访有所好转,回顾手术视频发现:术中面神经根部显露良好,受压部位以及责任血管判断准确,术后仍有面部抽搐,考虑与涤纶棉球体积较小、责任血管粗大,致使减压不充分所致,同时亦不排除延迟缓解可能。

本组病例以面神经麻痹为主,与早期内镜操作经验不足相关,后续病例该现象逐步减少。听力损害可能与小脑绒球/面听神经复合体轴向牵拉后内听动脉痉挛或损害相关,术中电生理监测,例如BAEP的改变可为术中神经功能受损提供客观指标,以采取相应措施减少听力并发症的发生[16];后组颅神经损伤与CN-Ⅸ根部蛛网膜和Rhomboid Lip未完全松解,过度牵拉引起其损伤[12]。其他操作,如棉球的摩擦、脑干穿支血管损伤等,均增加神经损害的可能性。术中“不明原因”静脉性出血,除污染视野、影响手术进程外,还可能增加颅神经损害,甚至与术后迟发性颅内出血相关。故术中需注意保护岩下静脉和岩上静脉,避免其发生撕裂出血。内镜下可观察患者的静脉张力状态,提早做出处理,若岩下静脉阻挡可提前电凝离断,岩上静脉则需慎重,极力保护静脉完整性。

枕下锁孔入路进行血管减压操作,存在空间狭小、器械抵触、热损伤等弊端[17]。内镜在观察后方及侧方均存在视野盲区,器械交替时可能引起误伤,可通过术者与助手的默契配合并动态调整内镜的入颅位置、深度及角度来解决。

综上所述,经枕下锁孔入路,内镜下可清晰观察面神经根以及责任血管并实施减压手术,术后效果良好。

利益冲突所有作者均声明不存在利益冲突