基于发展化学学科核心养的案例研究

2020-02-28蔡双兵

蔡双兵

摘要:分子和原子概念,是初中阶段从微观角度解决问题的核心知识,属于深层学习目标。人教版“分子可以分为原子”的教学,常用看动画建构概念,这种浅层学习效果低下。教学设计过程需厘清基础,注重真实情境、真实探究,着力发展学科核心素养。

关键词:初中化学;核心素养;真实情境;真探究

文章編号:1008-0546(2020)02-0052-04 中图分类号:G632.41 文献标识码:B

doi:10.3969/j.issn.1008-0546.2020.02.016

“分子可以分为原子”是人教版九年级化学第三单元“课题1分子和原子”的教学内容。通过研究教材,观摩2015年江苏省初中化学优质课“分子和原子”的评比可以看出,教学中一般把这一部分内容放入第二课时进行。看动画建构分子和原子概念是常用的方法。朱雪琴老师对利用这种方法的教学后测表明“一个班级中有87.6%甚至更多的学生在学习之后仍对分子和原子的概念不理解”。分子和原子概念,是初中阶段从微观角度解决问题的核心知识,属于深层学习目标。教学中,播放动画,学生被动接受,机械记忆,这种浅层学习方式,必然是低阶思维能力的获得。所以,在教学过程中,以与新知识联系的、与学生经验融合的复杂问题为主线,以探究为主要学习形式,才能促进学生高阶思维能力的发展。

一、厘清学生基础,找准发展核心素养的着力点

1.整合资源,关注启蒙,学科知识是发展学科核心素养的基本载体

奥苏贝尔说,影响学生学习最重要的因素是学生的已知。

认识学生基础,利于新知建构。“保持物质化学性质的最小微粒”是人教版八年级物理对分子概念的表述。概念是对反映对象的本质属性的思维形式。学生在八年级还未了解化学性质的涵义,亦不可能抽象概括出分子概念。对全校239名学生对分子概念认识的抽样中,知道(11人,4.6%)、能说出(1人,0.4%)、理解(0人,0%)。鉴于学科要求的不同,需认清“教材已有≠已学≠已会”。

真实情境,身边物质,利于探究。引导学生认识和探究身边的化学物质,了解化学变化的奥秘,是化学启蒙教育的重要内容。课程开展恰逢中秋,冰激凌月饼(或雪月饼)是时下新奇且常见的物品。包装盒中的干冰,是学生早有耳闻但极少见的物质。对239份抽样中,知道干冰升华吸热有236人(98.7%),知道二氧化碳能使澄清石灰水变浑浊的有231人(96.7%)。因此,可以设计以冰激凌月饼、干冰升华为情境,结合氧气、二氧化碳性质的探究活动。

化学学习的初始阶段,掌握几种常见物质的化学式,能有效激发学生的学习兴趣。因此,在前面的教学过程中,要有意识进行常见物质化学式的传授,如水(H2O)、二氧化碳(CO2)、氧气(O2)等,便于分子模型的搭建,亦有利于三重表征的初步统一。

2.纸上谈兵,莫如动手实践,真探究是发展学科核心素养的重要途径

原子论到分子学说,是阿伏伽德罗尊重盖·吕萨克大量实验基础上建立的气体化合体积定律的一种理性分析。我们往往教给学生分析结果,常常忽略最有教育价值的分析过程。看几个动画,是无法体会从阿伏伽德罗第一次提出分子论,直到五十年之后才被科学界接受的曲折过程。缺失的是重要的科学精神。

教材提供氧化汞分子分解示意图。反应前,画了两个氧化汞分子。反应后,生成一个氧分子和两个汞原子。伴随新媒体的运用,教师一般把它设计成flash动画,看动画建构分子、原子概念。媒体改变并未带来思维质变。这种浅层学习过程,学生缺少必要的反思。学生亦不会理解或提出疑问,为什么反应前是两个氧化汞分子,而不是一个或者三个,若是四个又会怎么样呢?

若是只给学生一个氧化汞分子,能否生成一个汞原子和一个氧分子呢?学生若能探究出粒子的个数比为一个定值,是不是也能慢慢理解宏观现象下的一种微观必然呢?

探究是一种学习方法。不能简单认为“实验才是探究学习的唯一途径”。任何建立在理性思考下的尝试都可以看做是探究活动。若能把看动画变成做动画,亦是探究性学习。

二、教学设计

1.真实情境,化学视角,理解物理变化时分子的变化情况

[师]展示某品牌“雪月饼”。

中秋佳节,在品尝一种雪月饼时,见证了一种神奇。请看,月饼盒里放置干冰。知道为什么吗?

[生]干冰升华吸热,温度降低,使雪月饼保存时间长。

[师]今天,我们从化学视角来认识“干冰升华”。

设问:“干冰升华”属于什么变化?请用微粒的观点解释。

[生]回答:干冰升华属于物理变化,二氧化碳由固态变成气态,二氧化碳分子间隔变大。

2.三种表征,自搭模型,认识分子和原子联系

[师]二氧化碳分子还可以用符号或模型表示,见表1。

[师]请解释一下二氧化碳分子模型的涵义。

[生]一个二氧化碳分子由一个碳原子和两个氧原子构成。

[师]若用红色磁性贴表示碳原子、橙色磁性贴表示氧原子,请大家试着搭建二氧化碳分子模型。

[生]搭建二氧化碳分子模型。

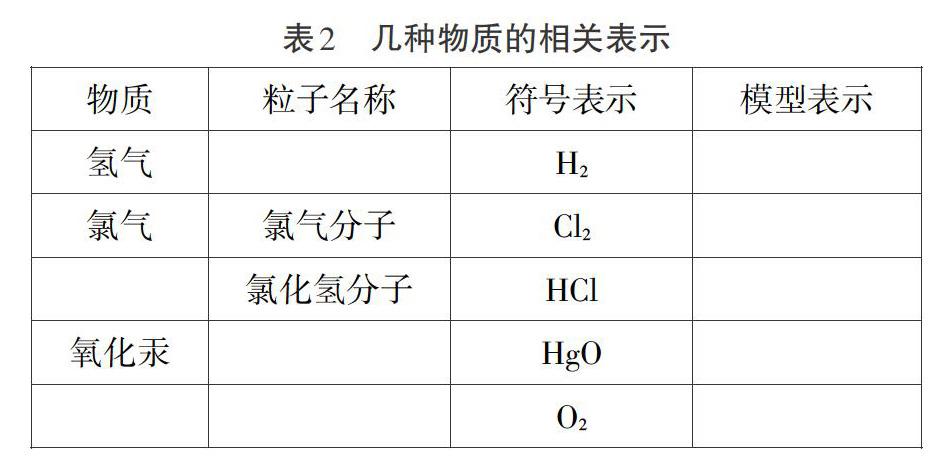

[师]若用“●●●●”四种不同规格的磁性贴分别表示氢原子、氯原子、氧原子、汞原子,小组内同学合作,在小白板上搭建分子模型。同时填写表2。

[师]请同学们用分子模型表示干冰升华的过程。

3.实验探究,归纳对比,建立分子概念

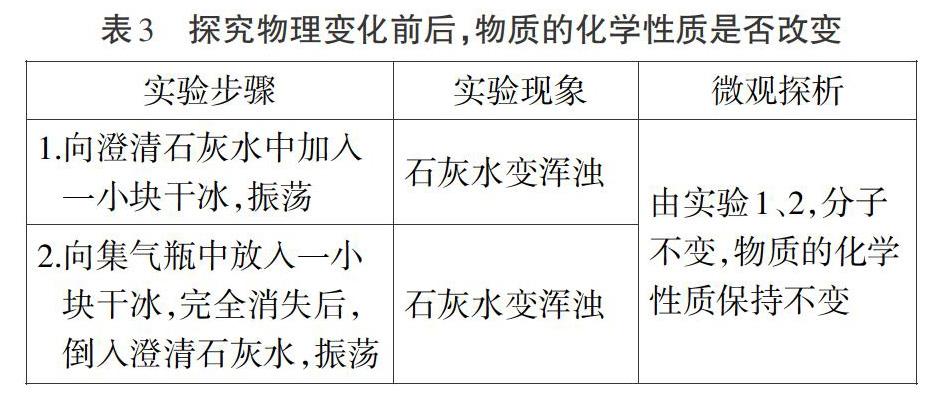

问题:干冰升华,分子间隔改变,物质物理性质改变,化学性质是否改变呢?

[师]请设计实验,验证猜想。

[生]设计实验,进行探究,得出结论。如表3。

[师]追问:分子改变,物质的化学性质是否就改变呢?

[生]继续探究,如表4。

[师]“由分子构成的物质,分子是保持其化学性质的最小粒子”,怎么理解?

[生]由分子构成的物质,分子不变,物质的化学性质保持不变;分子改变,物质的化学性质改变。

4.小组合作,自作动画,建立原子概念

问题:物质发生化学变化时,分子如何变成新分子?

(1)探究1:氢气在氯气中燃烧生成氯化氢的分子变化。

[师]请小组合作,利用搭建的分子模型探究化学变化中的分子变化:

[师]设问①这个变化中,发生变化的是分子还是原子?(可从种类、个数角度分析)

②1个氢分子和1个氯分子生成几个氯化氢分子?

若生成4个氯化氢分子,需要氢分子和氯分子个数是多少?

氢气分子、氯气分子、氯化氢分子个数间有什么关系?

[生]讨论,分析。

[师]引导学生归纳总结。

(2)探究2:氧化汞分解过程中的分子变化。

[师]请同学们利用分子模型,继续探究:

③有人说:原子是化学变化中的最小粒子,如何理解?

5.科学故事,充分挖掘科学史的教育功能

[师]科学故事:科学界认识分子经历了曲折。

1803年,英国科学家约翰·道尔顿提出原子概念,物质由不可分的微粒——原子构成,原子在一切化学变化中是不可再分的最小单元。

1808年,法国科学家盖·吕萨克根据自己的实验,结合道尔顿的原子理论,提出:同温同压下,相同体积的气体中含有相同的原子个数。遭到了道尔顿的强烈反对。

1811年,意大利科学家阿伏伽德罗发现了两者争论的焦点,并根据盖·吕萨克的实验,提出假设:物质是由分子构成的,分子是由原子构成的,并大胆提出假设,氢气分子、氯气分子是由两个原子构成的,并把盖·吕萨克的研究成果修正为“同温同压下,相同体积的气体中含有相同的分子个数”。

如表5所示,阿伏伽德罗理论解决了盖·吕萨克理论与道尔顿理论矛盾的焦点,即:依据盖·吕萨克理论,半个氢原子+半个氯原子结合成一个氯化氢复合原子,这与道尔顿“原子在一切化学变化中是不可再分”的理论相违背。

遗憾的是,此后五十年里,阿伏伽德罗的理論并未得到大多数科学家的认同,直到他去世的第二年,分子理论才被学界接受。

6.理性拓展,为学生的后续学习服务

[师]问题:若我们的分子结构真如我们今天用磁性贴表示的那样,在现实生活中会出现什么情况呢?如:分子是不停运动的,有原子构成的分子会出现什么情况呢?氢气和氯气的反应为什么要点燃呢?

[生]讨论、分析。

总结本节课知识。

三、教学反思

1.基于学生基础,追求应然和实然的统一

核心素养的培养基于核心知识的掌握。抛弃“相关学科课本已经出现,学生应该已经掌握”的固有思维。基于学情的目标确立和方法的选择有助于知识的掌握。生活常识,已有知识,能力水平课前充分了解,方能达到应然和实然的统一。

2.基于科学史实,追求新时代的科学精神

通过教科书来了解科学,学生往往以为科学的理论是与生俱来的正确,是万古不变的永恒真理。科学的发展,常是正确与谬误的交织。事实上,原子论到分子学说的提出,是基于大量实验事实基础上的一种理性思维,同时也是对权威的一种批判质疑。科学史上生动的事例,能让学生体会科学家对真理的执着和追求,感受科学探究的艰辛和曲折,亦培养了勇于探究的科学精神。基于科学史实的教学,能培养学生新时代科学精神。

3.基于科学探究,追求学会学习的能力培养

善学的重要表现是善于思考。具有逻辑结构的教学内容能帮助学生从感性到理性认识的升华。如本节课的设计过程中,真实情境引入:雪月饼冷藏用干冰一引出探究主题:化学视角看干冰。探究后明确:构成物质分子未变,物质的物理性质改变了一引出新问题:分子未变,物质化学性质改变吗?探究后明确:分子未变,化学性质未改变一引出新问题:若分子改变,化学性质改变吗?探究后明确:化学变化中,分子改变,化学性质改变一引出新问题:化学变化中,分子是如何改变的呢?探究后明确:分子破裂,原子重组→新问题:反思,刚才的一系列探究有没有问题?

具有逻辑结构的知识易形成问题串,课堂教学活动易形成探究链。大量真探究,能有效激发学生学习兴趣,培养学生动手能力,锻炼学生思维能力,最终有利于培养学会学习的能力。

4.适当理性拓展,追求学生思维能力的培养

教学设计过程中,有一些问题值得我们探讨。如:(1)用磁性贴搭建分子模型是否合适?(2)是否有必要引入道尔顿、盖·吕萨克、阿伏伽德罗关于分子一原子论的争论,尤其是盖·吕萨克的气体化合体积定律?(3)是否有必要探究化学变化过程中粒子的个数比值?(4)是否有必要拓展,让学生认识构成分子的原子和原子之间有个力的作用?

学习是循序渐进的。若我们用球棍模型来表示分子,学生是否理解棍的涵义?现阶段用磁性贴表示分子结构,应该算是比较妥当的。理性拓展,对将来化学键和活化能的学习有所铺垫。对于气体化合体积定律,现阶段并不要求学生掌握它。可以思考,教材中电解水探究水的组成,生成的氢气和氧气的体积之比为2:1。这个真实存在的现象,对我们研究水的组成有什么帮助?至少,我们应该要让学生知道,宏观情况的气体体积暗含着微观粒子的个数的某些关系。这对高中学习阿伏伽德罗定律应该有些帮助。