核心素养视角下的中学化学教学课堂改革思路

2020-02-13张瑞

张瑞

现如今大多数的高中教学以“满堂灌”“题海战术”为主,教师和学生都认为多做习题就可以实现高分,教师争分夺秒,学生疲惫不堪。但近年的考试变革,原本的教学方法存在很大的问题,我们靠什么来落细、落小、落实立德树人呢?

只有找到学生发展的“核心素养体系”,才能解决好有限与无限的矛盾;只有找到对学生终生发展有益的DNA,才能在给学生打下坚实知识技能基础的同时,又为未来发展预留足够的空间。化学学科的核心素养包括“宏观辨识与微观探析”“变化观念与平衡思想”“证据推理与模型认知”“科学探究与创新意识”“科学精神与社会责任”五个维度。

在新课改下的化学教学中,我们要以化学核心素养贯彻课堂的始终。以高中化学必修1中“离子反应”的课堂教学为例来阐明改革方法。

一、教学内容的素养功能分析

“离子反应”教学内容包括电解质、电离、电离方程式等核心概念,“宏观—微观—符号”的化学学科认识视角,科学探究与模型认知的实践方式,认识视角改变的价值应用。

二、设计教学板块

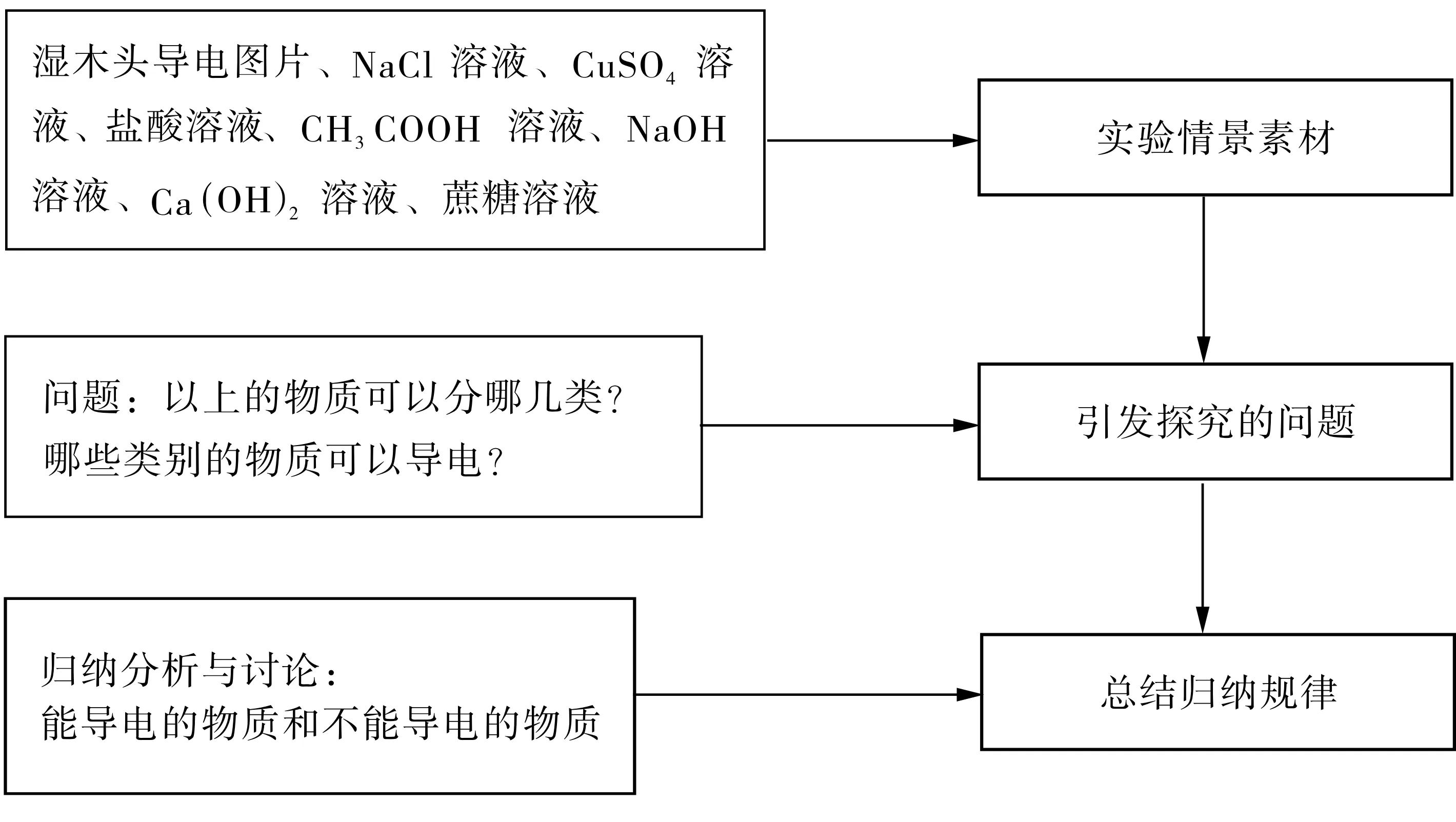

课堂教学设计见图1。

图1

【改革思路】常规化学备课从“知识技能”“过程与方法”“情感态度与价值观”的三个维度总领化学教学,但是目标多、过程烦琐,不利于学生科学素养的培养。因此,教学板块的模式化教学,可以清楚明了地抓住本节课的重点,又因为设计思路中有化学学科素养的“宏观辨识”“微观探析”“变化观念与平衡思想”“证据推理与模型认知”“科学探究与创新意识”,所以整个课堂必然渗透了化学学科素养的培养,这也更有利于学生整体科学素养的提升。

三、教学过程

(一)宏观现象

【学习任务1】实验探究溶液的导电性。

【评价任务1】诊断并发展学生实验探究的水平(定性水平、定量水平)。

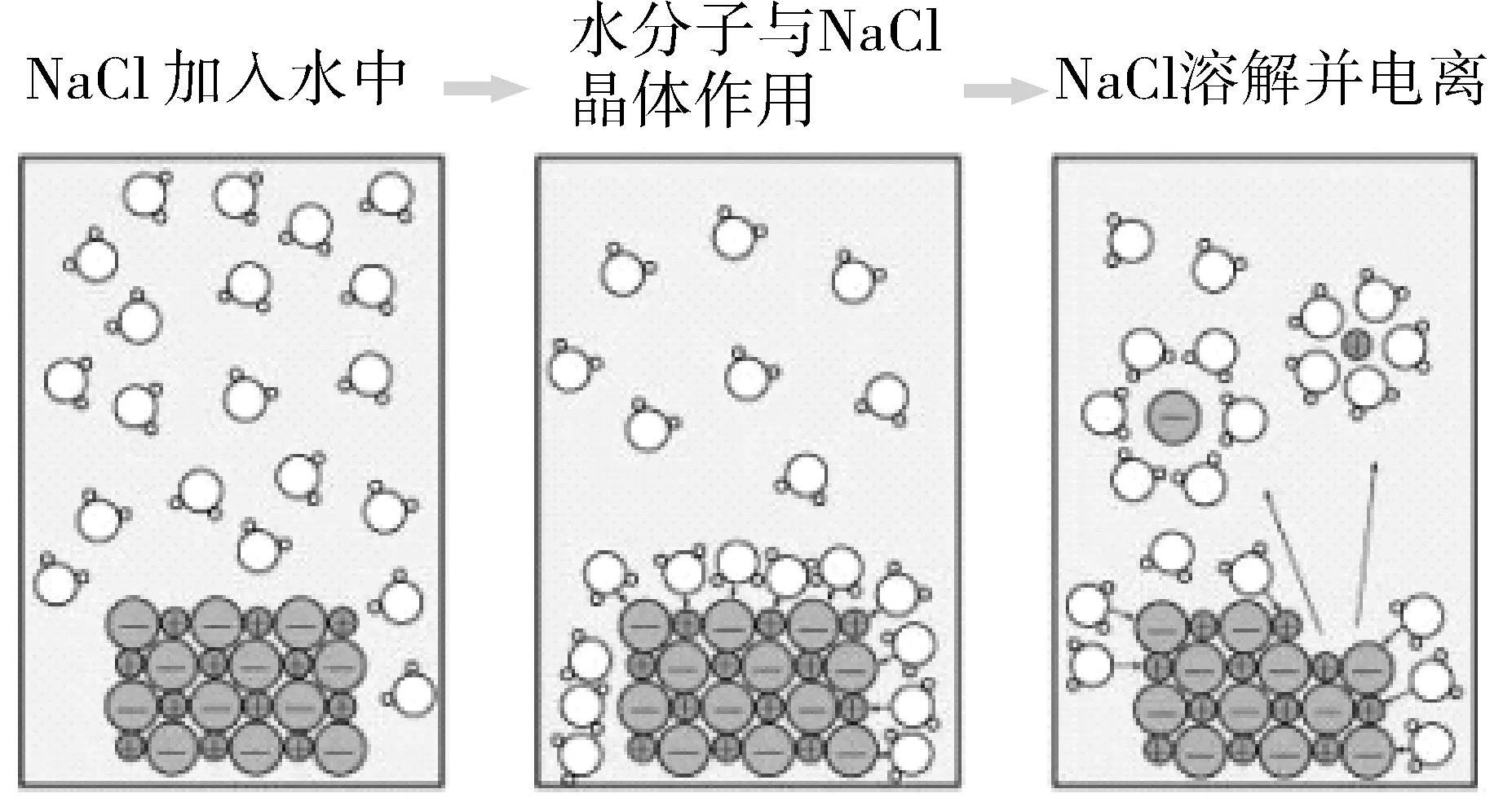

教学过程见图2。

【设计意图】导电实验是高中化学常见实验,但是学生不知道导电的本质。利用学生的科学探究欲,我们可以构建实验情景:什么物质导电,什么物质不导电,什么溶液导电,什么溶液导电性更强。学生掌握得不清楚,就需要通过探究实验来研究问题,课堂教学从而带有很强的目的性。从化学科学素养的角度来说,利用学生已有的知识延伸到本质根源的探究,可以为学生的终身学习打下基础。因此在化学教学中,教师不要“授人以鱼”而应“授人以渔”。

图2

【学习任务2】对化合物再次进行分类,建立电解质概念。

【评价任务2】诊断并发展学生对电解质概念的认识进阶水平(内涵角度、外延角度)。

教学过程见图3。

图3

【改革思路】通过宏观的导电实验,进一步挖掘高中阶段重要的知识点——电解质概念。电解质概念是难点,很多学生对概念死记硬背,而对于“CO2、SO2、NH3、Al2O3”这些物质是不是电解质,很多学生容易弄错。然而评价任务2可以逐步建立电解质概念,从外延补充了氧化物、酸、碱、盐和非电解质的概念,使学生清晰地掌握了电解质的定义——在水溶液或熔融状态下能导电的化合物。

化学学科素养中提到要具有严谨求实的科学态度,具有探索未知、崇尚真理的意识;可以通过分析、推理等方法认识研究对象的本质特征、构成要素及其相互关系并建立模型。因此,化学教学中,概念辨析是一个难点,若是从学科素养的角度出发,将概念的实质抓住,准备好外延知识,一切就会“水到渠成”。

(二)微观本质

【学习任务3】氯化钠导电实验的认知,氯化钠电离过程的认识。

【评价任务3】诊断并发展学生对导电本质原因的认知进阶水平(物质水平、微粒水平)。

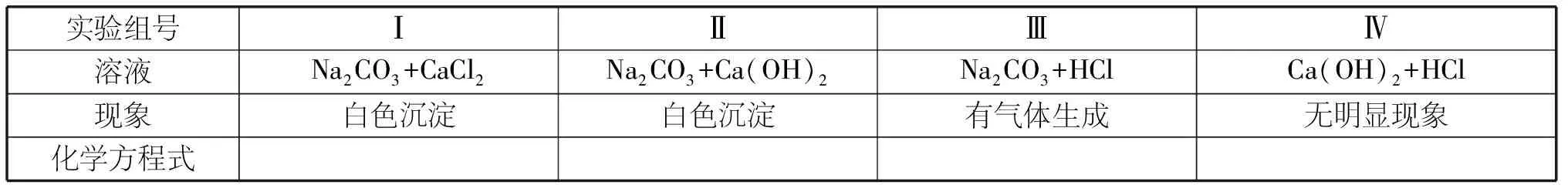

教学图例及过程见图4、图5。

图4

图5

【学科素养提升思路】通过对具体电解质电离过程的教学,诊断并发展学生对导电本质原因的认知水平。生活中溶液导电的实际例子不多,学生无法清晰地认识到溶液导电的原因,同时由于知识的欠缺,学生无法从微观角度认识导电的原因。因此,学科素养的“评价任务3”从氯化钠溶于水→水分子与NaCl晶体作用→NaCl溶解并电离→电流下离子的定向移动,轻松地切入到问题的实质,还可以提升学生的科学思维,培养其从宏观和微观相结合的视角分析与解决实际问题的能力。

上面的图例分析,外延提出了石墨导电和溶液导电的对比问题,让学生课后查阅资料,了解石墨导电的微观原因是自由电子的定向移动。学生加深对溶液导电实质的认识,教师可进一步提出自由电子的概念,这种“抛砖引玉”的教学策略,会让学生进一步弄清金属石墨导电的原因,可以为学生未来终身学习打下基础。

(三)模型构建(电离过程符号化)

【学习任务4】初步建立电离过程的认识模型,利用电离方程式表示电离过程,见图6。

图6

【评价任务4】诊断学生对电离过程符号化的认识水平。

NaCl=Na++Cl-NaOH=Na++OH-

【学科素养提升思路】电离方程式书写是化学教学中的重难点,因此在教学时应该多加训练。而高中的教学则要让学生通过宏观的实验事实去探索学习微观粒子的运动和变化。因此,在教学中,教师要引导学生从微观的角度认识一些自然现象,形成对物质及其变化的科学认识; 同时,凸显化学学科的特点——知识符号化,利用符号作为连接宏观与微观的桥梁。

【学习任务5】构建酸、碱、盐的概念,纠正偏迷概念,见图7。

图7

【评价任务5】诊断并发展学生对酸碱盐概念的认识水平(感性认识、理性认识),见图8。

图8

【学科素养提升思路】化学学科素养中,模型的构建是很多素养的基本能力。构建的要求为具有证据意识,能基于证据对物质组成、结构及变化提出可能的假设,通过分析推理加以证实或证伪;建立观点、结论和证据之间的逻辑关系;知道可以通过分析、推理等方法认识研究对象的本质特征、构成要素及其相互关系,建立模型,运用模型解释化学现象,揭示现象的本质和规律。通过学习任务5,学生可以建构电解质的模型,能更好地纠正偏迷概念。

(四)科学探究和创新意识(学生体验,认知概念)

【学习任务6】结合以上四种电解质溶液:HCl溶液、Ca(OH)2溶液、CaCl2溶液和Na2CO3溶液,两两混合时能发生哪些反应?填写实验方案表。

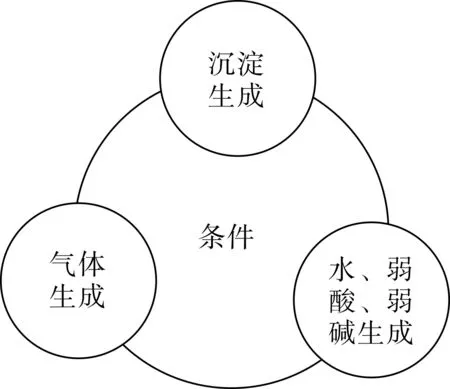

表 HCl、Ca(OH)2、CaCl2、Na2CO3四种溶液两两混合实验方案

实验组号ⅠⅡⅢⅣ溶液Na2CO3+CaCl2Na2CO3+Ca(OH)2Na2CO3+HClCa(OH)2+HCl现象白色沉淀白色沉淀有气体生成无明显现象化学方程式

【学科素养提升思路】传统教学中很多教师直接让学生书写方程式,导致学生的基本实验操作大打折扣。教师要通过学生实验,巩固学生化学实验素养的探究能力,在教学中多做常规实验,重视仪器的使用和规范的基本操作,并能用科学的语言进行表述。

【评价任务6】 请设计并完成实验。 书写出现现象的化学方程式。表1答案见图9。

图9

【学科素养提升思路】化学学科素养需要科学思维,而科学思维中有重要的守恒思想,原子守恒、物质守恒、质量守恒都可以在化学方程式中追根寻源。同时培养学生严谨求实的科学态度,探索未知、崇尚真理的意识。

在课堂教学中通过化学方程式的书写,让学生清晰地看到问题的本质。图9中实验Ⅰ和实验Ⅱ中都看到有白色沉淀生成,实验Ⅲ中可以观察到有气体生成,实验Ⅳ中无明显现象。

【评价任务7】 通过讨论微观粒子的变化,帮助学生了解在这两个反应中某些离子发生了结合,为离子反应概念及发生条件的学习打下基础。

(五)符号表征,紧扣实质

【投影】分析离子反应并要求写出离子方程式,见图10。

图10

【学科素养提升思路】高一学生往往会受初中所学复分解条件的影响,只关注生成物的状态而忽略了反应物;遇到陌生反应, 如向硝酸亚铁溶液中加入硫酸就束手无策,而遇到离子共存问题则要转化为具体化学物质才能进行判断等。究其本源,这种书写方法没有帮助学生认知概念的本质,只是将化学知识工具化、模式化,严重地打击了学生的学习积极性。

【学习任务8】修改离子反应条件,见图11,让学生举一反三。

图11

【评价任务8】(强化训练)基于盐酸与碳酸钠溶液的反应,将反应物进行以下更改:

①将盐酸改为醋酸溶液;

②将碳酸钠溶液改为碳酸钙;

③同时将盐酸改为醋酸溶液, 碳酸钠溶液改为碳酸钙。

【学科素养提升思路】趁热打铁,将前面所学知识强化巩固。同时,教师通过对比反应③与上文离子反应的条件,使学生了解离子不共存的原因,为下一节课学习离子共存和离子方程式打下基础。

四、化学学科素养培养中的课堂改革策略

(一)重新设计教学目标模块

因受应试教育的影响,有些教师为了节省时间多讲习题、减少实验,甚至不做实验,其结果是学生缺乏实践经验,动手能力差,这不利于培养学生创造性思维,不利于学生未来学科素养的发展。考虑到学生的未来发展,应在教学中更多地关注学生学习的过程,在教学目标的制定上要充分考虑学生的素质培养。

(二)精化教学过程

化学课堂是学生学习化学的最主要场所,应该充分利用课堂时间,培养学生的化学核心素养。在引入新的教学内容时,可以利用生活中的化学现象对知识点做说明,让学生把生活实际与化学知识联系起来,激起其对化学的学习兴趣。从导电实验引入新课,激起学生的求知欲,从而更快地抓住学生的注意力。而在教学过程中不搞“满堂灌”,多采用实验教学、模块教学、情景教学、小组教学等。

(三)抓好探究教学

目前的化学教学中,许多教师都忽视探究教学。化学教学中,首先应让学生自己发现问题,培养学生独立思考的意识是探究性学习的主要目的;所以要让学生运用化学知识基础主动发现生活中的化学问题,走出探究性学习的第一步。其次,要培养学生的实验性意识,实验在化学教学中本身就占有非常重要的位置,除了让学生按照实验纲领进行实际操作之外,还应引导学生自主设计实验流程。在实验设计的过程中,学生主动考虑实验的各种相关因素,培养全局意识。最后,还要采用小组合作的形式让学生完成探究性学习,小组合作学习能够促进学生之间的思想交流,弥补了学生思维惯性缺陷,同时也有助于培养学生的合作能力。

(四)渗透学科前沿知识

2019年高考全国卷中,化学学科有一半的考题涉及学科前沿内容,这体现了“学有所用”的学科素养,但学生失分比较严重,可见对于学科前沿内容,教师需要在化学课堂中渗透。在化学教学中渗透这方面的内容也能让学生认识到化学的重要应用价值,提高化学学习的积极性,培养自己的化学素养。此外,利用学生课后查阅金属石墨的导电原因,弥补教学与应用之间的脱节,激发学生的学习兴趣,对学生的思维广度也做了扩展。

总之,在高中化学课程的教学中,培养学生的科学素养非常重要。教师应当培养学生崇尚科学的态度,同时,教师要让学生具备严谨的治学态度。学生只有在课堂中经过自己动手操作,在今后社会实践中才会成为一个有知识、有素质和有道德的高水平实践者。因此,在素质教育中,全面提升学生的综合能力,成为我国教育部门及教师承担的重要职责。