从舍恩“行动反映”理论看教师的实践素养

2020-02-13张丽

张丽

教师职业很强的实践性,要求教师不仅要具备良好的理论素养,更要具备较高的实践素养。而长期以来,虽然教师教育课程对职前教师形成正确学生观、教师观、教育观有一定的作用,但他们缺乏“具有支持学生学习的知识和技能”“亲历学校教育的实践”和“具有反思性实践的体验”等方面的素养。[1]而随着教师专业化的不断发展,教学作为一种专业实践的观念越来越普及,进而对培养教师实践素养的要求日渐强烈。教育部早在2016年3月就颁布了《关于加强师范生教育实践的意见》,目的就是要增强师范生的实践素养,全面提升教师培养质量。

然而,当前中小学教师对实践素养的认识存在偏差,误把能力当作素养。因此,厘清什么是教师的实践素养是提升教师实践素养的前提。

一、能力不等于素养:纠正教师实践素养的认识偏差

当前中小学教师对实践素养都有各自的认识。有的教师认为实践素养包括教学能力(备课、上课、听课、评课能力)、班级管理能力、与学生家长的沟通能力等;还有的教师认为实践素养包括扎实的学科知识和教育教学理论知识以及在此基础上形成的各种能力等等。很显然,教师所持有的是一种能力观而不是一种素养观。素养与能力具有不同的内涵,教师实践素养也不等同于教师实践能力。

(一)“素养”比“能力”的内涵更为宽广

对人而言,知识、能力与实践是可以独立存在的,而素养则是知、情、意、行的综合体。国际上研究“核心素养”最著名、最有影响的机构——经合组织,就把“素养”界定如下:“素养不只是知识与技能,它是在特定情境中,通过利用和调动心理社会资源(包括技能和态度),以满足复杂需要的能力。例如,有效交往的能力是一种素养,它可能利用一个人的语言知识、实用性信息技术技能,以及对其交往的对象的态度。”[2]由此可见,“素养”比“能力”的内涵更为宽广,它强调知识、能力、态度的统整,并尤其强调情感、态度与价值观的重要性。因此,如果说某教师实践素养高,一定是指他在实践方面的知识、能力、品质都高。而如果说某教师实践能力不强,但这并不意味着他在实践方面的知识、品质就差。有研究也认为:素养=(知识+能力)态度,态度是用乘方来连接知识与能力的。“如果态度是正分,一切知识与能力皆会产生相乘倍数的效果;如果态度是负分,一切知识与能力皆会产生负面效果。”[3]一个人即使再有能力,如果没有正确的态度,仍称不上具备“素养”。正是如此,拥有某方面的能力并不一定就意味着拥有某方面的素养。

(二)“素养”比“能力”更强调内在性

相对于素养而言,能力的外在性更强,它往往需要借助外在的行为来体现;而素养则更强调内在性,是人内在品质的表现。这从工具书对二者的解释就能看出。《辞海》对“素养”的解释包括“经常修习涵养”和“平素所豢养”[4]。《现代汉语词典》的解释为:平素的修养。[5]而《辞海》对“能力”的解释为:成功地完成某种活动所必需的个性心理特征。[6]《现代汉语词典》的解释为:能胜任某项工作或事务的主观条件。[7]有学者在比较了skill、ability和competence后也指出,competence是三个词中最上位、最具包容性的概念,是内在品质和外部行为的综合。如果用一个公式来表示,那就是:“competence=技能(skill)+知识(knowledge)+态度(attitude)/性向(aptitude)”。在这个公式里,技能是外显的,知识、态度等则又是内隐的。因此,competence就不再局限于外显行为或结果。[8]也就是说,当一个人说自己具有某种能力时,他需要借助外化的行为来证明。如驾驶能力就需要用开车的行为来证明与体现。而对素养来说,它则更强调内在性,是一种内化于心的品质。它强调将一些知识、能力、观念、规范等纳入人的态度体系,成为一个人意识体系的有机组成部分。因此,有时知识的掌握和能力的形成并不一定意味着教师就会改变,但素养的改变则必然会给教师带来变化,并且这是一种由内而外的变化。

(三)“素养”比“能力”更能全面体现教师的专业内涵

如前所述,教师把实践素养更多地看成是一些知识与能力,这其实是受到技术理性的影响。长期以来,在技术理性主导下,教师的专业性表现为教师应该具备技术性的、可操作性的和确定性的专业知识与能力。要提升教师的专业性就要不断增加教师的专业知识并提高教师教学能力。问题是,教师的专业性就体现在其所掌握的专业知识与能力上吗?显然不是,具备了专业知识与能力而仍然教不好课的教师不在少数。可见,教师的专业内涵不仅仅指专业知识与能力,还包括专业品质,“即教师需具备高尚的专业道德情操,能够尊重学生并重视学生的多样性;能与家长、同事和社区密切联系,共同努力,积极有效地合作;能够理解自身工作的复杂性和情境性;致力于自身的专业发展,能够合理地分析、评价并且提高自身的专业实践”[9]。因此,能力只是教师专业内涵的一部分,不能全面体现教师的专业内涵。而素养则不同,它包括知识、能力和态度,是三者的统整。这与教师专业内涵的三个方面是相吻合的。可见,如果把教师的实践素养简单视为教育教学能力,这其实是忽视教师专业内涵来谈教师实践素养。

总之,以往的教师实践弥漫着技术性、工具性气息,致使教师对实践素养的认识存在偏差。教师在很大程度上沦为失却能动性和价值立场的“教学技术员”。在这种技术实践下,教师获得的那些有关“教什么”和“怎么教”的知识与能力并不能满足他们的专业实践。那么,教师的专业实践是一种怎样的实践?在这种实践中,教师的行动又有什么样的特点?厘清这些问题将有助于更好地界定教师的实践素养。

二、从专业实践的角度重新审视教师实践素养

(一)专业实践的两种“地形”:“干爽高地”与“湿软低地”

美国前麻省理工学院哲学教授唐纳德·舍恩在《反映的实践者——专业工作者如何在行动中思考》一书中对技术理性进行了批判。技术理性的主要特点是当有了一个既定目标,其中心任务就是如何采用最适当的方法来实现此目标,“我应该如何行动”往往被简化为“什么是最有效达成目的的手段”。[10]因此专业实践的任务就是应用专业领域的科学知识和技术来解决问题,最终实现目标。然而,这对某些问题很有效,但在面对那些充满不确定性、复杂性的问题时,技术理性的这套做法就变得苍白无力。专业实践者就会感到困惑,他们发现无法用那些被视为理所当然的专业知识模式去解决问题。于是,“专业工作者业已流露出对自己宣称所具有特别知识信心的丧失”[11]。因为无法按照自身专业规范行事,所以他们会产生一种挫败感与专业合法性的危机感。

那么,在什么样的专业实践中这种危机感最强烈呢?为此,舍恩区分了专业实践的两种“地形”。他指出:“在专业实践的不同地形中,有块干爽坚实的高地,实践者可在那里有效使用研究产生的理论与技术;不过,同时也存在着一片湿软的低地,那里的情境是令人困扰的‘混乱’,在那里科技的解决之道是行不通的。”[12]于是,“我们逐渐觉察到实际发生的实践现象的重要性——复杂性、不确定性、不稳定性、独特性和价值冲突性——这些均不符合科技理性的模式”[13]。

(二)行走在“湿软低地”的专业实践者需要借助“行动反映”来解决问题

也就是说,那些行走在“干爽高地”的实践者,他们能够运用衍生于专业知识主体的事实、规则和程序来解决问题。但是,在另外的一些专业实践领域,很多时候问题并不是一开始就很清晰,情境的特点与现成的理论和技术主体之间缺乏明显的一致性,实践者需要揣度问题情境、调整既定方案、不断探索厘清问题,才能找到解决之道。否则当专业工作者带着确定的专业知识和技能深入实践现场时,情境的复杂性、不确定性等会让他们束手无策,犹如从“干爽高地”掉入“湿软低地”。这就好像我们的一些教师,由于过分依赖知识与技能的学习,在学习过后他们才发现,当自己学过了教育学、心理学、学科教学法等教师教育课程,并习得了大量的教育教学方法之后,自认为自己比较专业了,可一旦到了实际的教育教学实践中,面对真实的教学情境,却还是不知道如何教。为了解决“湿软低地”中的专业实践问题,舍恩在详细研究建筑、心理治疗、城镇规划、管理等几个专业的基础上,提出了一种新的实践认识论——反映性实践认识论。这种认识论有别于技术理性下的实证认识论,它的核心是“行动中反映(reflection-in-action)”。当专业实践者面对那些不确定的令人困惑的问题情境时,他们超越了技术理性的那些理论知识与技术,借助行动中认识,不断命名和框定情境,厘清问题,并通过与情境不断的反映性对话,最终解决问题。

因此,在这里,专业实践并非按事先确定的规则或原则而行事。实践者允许自己去体验独特的、不确定的情境带给他的惊讶、困惑或不一致。当他在行动中反映时,他便成为实践脉络中的一位研究者。[14]

(三)从教育实践的特征来看,教师就是行走在“湿软低地”的专业实践者,也需要借助“行动反映”来解决问题

从教育实践来看,以往的教学都是教师先确定教学目标,然后再设计教学方法和过程,进而到课堂上去实施既定教学步骤,完成教学任务。然而,事实是教育情境并非是这样目标清晰、路径清晰的。当教师将前一天准备好的教学计划带进课堂时,却可能会发现学生的情绪有些低落,他们似乎对学习内容不感兴趣;有一部分学生似乎已经掌握了这部分内容;这部分预定的讨论时间大大超时了;小组讨论时小明和小花起了争执……教师往往会发现自己所处的情境一次又一次地偏离了原定的计划,自己如同掉入不确定的情境之中。[15]这样的情境就是舍恩所说的“湿软低地”。因此,反观教师的教育实践,教师其实就是时时处于这种“复杂性、不确定性、不稳定性、独特性和价值冲突性”的“湿软低地”中的实践者。

教师教育实践具有“情境性”“不确定性”和“价值性”等特征。[16]德国哲学家雅斯贝尔斯就说过:“什么是教育,教育就是一棵树摇动一棵树,一朵云推动一朵云,一个灵魂唤醒一个灵魂。”这句话点出了教育的本质,也点出了教育实践的上述特征。这表明:“每一教育活动都是由特定的教师在一定的时间、地点、条件下对一定学生施加影响的过程,其中教师、教育情境、学生都是变量,故每一次教育过程的实际影响具有‘一次性’,不可能重复出现,也就难以重复检验,难以从中发现带有普遍适用性的教育规律。”[17]即教师A在某情境下有效的方法并不一定就对教师B有用,教师B是不能简单模仿与复制的,更何况教师A在B情境下有效的方法在C情境下都不一定有效。因此,教师的专业实践非常复杂,充满了很强的不确定性。教师需要在已有经验的基础上与情境进行对话,从而找到解决问题的途径,这就是教师对实践的反映,教师的专业实践也就成为一种反映性实践。因此,教师就成为反映性实践中的反映性实践者,教师的问题不仅仅是“教什么”和“怎么教”的知识问题和技术问题,而更应该是“我此时此地应该怎么教”等类似的情境问题。在教师专业发展不断推进的今天,对日益专业化的教师来说,反映性实践越来越重要。日本学者佐藤学亦认为:“教师是以经验的反思为基础,面向儿童创造有价值的某种经验的‘反思性实践家’,其专业成长的性质是,在复杂情境的问题解决过程中所形成的‘实践性认识’的发展。”[18]

由此,教师需要养成一种实践素养,使自己成为舍恩所说的那种反映性实践者,能够在复杂多变的教育实践情境中不仅仅依靠知识和能力来解决问题,还要增强专业自信。

三、“对行动的反映”和“行动中反映”是教师最重要的实践素养

如上文所述,当教师的专业实践变成一种反映性实践,教师就由原来的“教学技术员”转变为“反映性实践者”。反映性实践者的实践素养当然就是行动反映。这里的反映就如同照镜子,并通过镜子真实地映照出教师的实践。这个过程不仅仅有行动的再现,更有行动现场思想和行动的双向建构。它包括“对行动的反映”(reflection-on-action)和“行动中反映”(reflection-in-action)。对专业实践中的教师而言,无论是“对行动的反映”,还是“行动中反映”,都是可能也是必备的,这种实践素养应该伴随其所进行的教育教学实践,即使哪天他们不当教师了,这种素养也会折射到他们平时的生活实践中,变成一种习惯,一种态度,或是一种品质。这种反映一直根植于教师内心的、致力于不断丰富与完善教学实践的力量。这就是一种素养。这种素养作为实践者对个人实践中问题的自我意识,作为实践者一种基本的生活方式和从内部发展出来的力量,彰显了实践者的主体价值,弘扬了实践者的主观能动性。[19]

(一)“对行动的反映”是指教师在行动前的预设和行动后的总结提升

“对行动的反映”应该是教师的“家常便饭”,它或发生在课前对课堂教学的计划反映上,或发生在课后对课堂所发生一切的反映中。首先,课前的反映能使教学成为一种自觉的实践,是教学的前瞻性行为,能够避免经验主义。教师如果能在课前对教材、学生和教学方法有良好的反映,上课就容易做到游刃有余。这就好像司机开车一样,如果司机上路前对车况、路况和驾驶技术了如指掌,方能一路顺风。要做到上课胸有成竹,课前反映是至关重要的。其次,课后的反映是“实践—探索—总结”的过程,是课堂教学的升华。教师在上完一节课后,对本节课从多方面再去思考,去创造,通过在反映中找问题,在实践中解决问题,进而提高教学质量。最后,对课前反映和课后反映而言,课前反映是课后反映的结晶。很多课前反映都是在课后反映的经验上积累起来的。每一次的课后反映又会成为下一次的课前反映,如此循环,教师的反映能力得到提升,教学质量也得以提高。

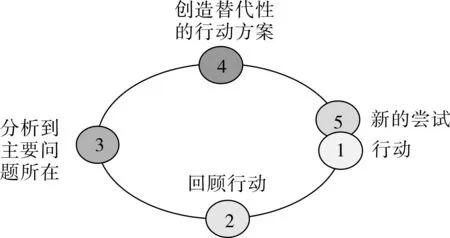

有学者就教师“对行动的反映”提出了建议,即教师教学反映的对象一定要具体,最好是能具体到一堂课的板书、师生问答、课堂练习、课后作业等方面,这样才能有针对性地改进。另外,教师的教学反映不能是散化的,最好能按时间轴进行积累性的反映,这样才能真正促进教学实践。为此该学者还专门针对教师的课堂教学提出了五步反映程序(见图1)。教师在确定一个反映主题后,首先是采取行动,也就是教师通过自己的课堂教学获取一定的经验,这是反映发生的前提;其次是在课后结合自己的反映主题回顾自己的教学行为;紧接着是分析问题所在,使得教师对自己实践中存在的问题有一个较为清晰的认识;接下来是创造替代性行动方案,寻求解决自身问题的办法;最后就是将替代性的行动方案应用于实践中,开始新的尝试。[20]如果没有后面两步,那反映便是无效的。因为反映的意义在于重建,反映后及时调整行动才是真正有力量的反映。

图1 课堂教学的五步反映程序

(二)“行动中反映”是指教师在行动中与具体情境的反映性对话

作为引导、维持并促进个体有效学习的专门职业,教师的教育教学与社会其他职业的工作过程相比体现出情境性特征。教师的课堂是一个充满不确定性的情境,这就意味着教师的教育教学不能机械地照搬一些教学程序,而是要结合情境随时进行调整。可见,教师职业比其他职业更具灵活性、复合性和现实性等特点。[21]因此,“行动中反映”应该是教师反映性实践的核心所在。

舍恩认为,在现实生活中,我们的“知”并非脱离行动而存在,它通常是缄默地隐含于我们的行动之中。专业人员的日常活动也是依赖于类似的“行动中认识”(knowing-in-action),他们也经常思考他们的所作所为,有时候就在行动过程中进行这样的思考。尤其是当出现了意想不到的结果时,他们更反过来思考自己的行动以及潜隐在行动中的“知”。这种对“行动”和“行动中认识”的反映,也就是“行动中反映”(reflection-in-action)。在舍恩那里,行动中反映借助的正是行动中认识。这种行动中认识既是行动中反映的基础,也是行动中反映的结果。说它是基础,是因为行动中反映借助的正是行动中认识所形成的一些内隐知识,即实践性知识。说它是结果,是因为每经历一次行动中反映,实践者就会得出一些行动中认识,实践者会将这些认识以“案例”的形式保留在“资料库”中。随着多次反映实践的发生,实践者的“资料库”会越来越丰富。在后续的实践中,如果这个情境和那个情境相似,他便会做出与那个情境相似的行动。这就是“相似地看待着”(seeing-as)和“相似地解决着”(doing-as),但这个过程是在不知不觉中进行的。

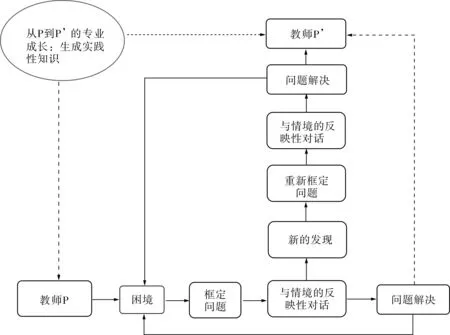

那么,教师如何进行行动中反映呢?当教师带着一定的理论和技能面对现实教育教学情境时,他发现拥有的理论和技能并不能解决当下的问题,从而陷入困境。于是,为了转变问题发生的不确定性情境,教师必须将令人无法处理及不易理解的不确定情境,通过“命名”与“框定”的方式,转变成一个能被理解的情境。这就是“框定问题”。紧接着,教师就与情境进行反映性对话,他可以借助自己“资料库”中所存储的实践性知识来对情境进行“相似地看待着”并“相似地解决着”。问题也许就解决了,本次行动中反映所获得的行动中认识又将存入其“资料库”中。然而问题有时未必如此简单,当情境回话给教师,命名或是框定问题等方面出现失误后,他必须再次借助行动中反映经由与情境进行更深层次的反映性对话来经历一个重新框定问题的过程,最终解决问题。总之,行动中反映表现出“框定问题—与情境的反映性对话—重新框定问题—行动中新的发现—新的行动中反映”这样一种螺旋式上升的反映过程。课堂教学的不确定性与探究性将引发反映与行动的持续交织。而通过行动中反映,教师P发展为教师P’,他的“资料库”丰富了,生成了实践性知识,由此他获得了专业成长。整个过程如图2所示。

图2 教师行动中反映的结构图

在教学过程中教师会常常碰到一些出乎意料的情况,这需要教师与情境进行反映性对话,从而来调整自己的教学。比如,有一名语文教师在课上向学生提出“秋风吹黄了什么”的问题,想由此引导孩子们去观察秋天的树叶。突然有一个学生小声说了一声:“小鸟!”这一说可让教室里炸开了锅,同学们议论纷纷,目光四处寻找小鸟的行踪。此时教师应该怎么办呢?按照常规,教师应该迅速制止孩子们的举动,但她没有这么做。她先是和学生一起寻找到小鸟,然后和学生一起观察小鸟的样子,最后还结合刚开始提出的问题,和学生一起分析“秋风吹黄了小鸟”的可行性与写法。[22]从这个案例可以看出,小鸟飞进教室,这是教师意料之外的突发情境,并且小鸟的出现必定会影响到教师的课堂教学。如果教师硬是要坚持把小鸟赶走,然后再进行教学,这堂课的任务肯定完成不了。但教师并没有这么做,而是通过框定问题并与情境进行反映性对话后,将原来观察树叶的计划变成观察小鸟,把突发事件变成这堂课的一部分。最终教师不仅顺利完成了教学,而且把课上得更生动、更有趣。这就是教师课堂教学中的行动中反映。这样的情境还有很多,比如,当教师很有激情地讲解着某知识时,却发现学生情绪不高,教师此时就要反映是什么原因造成的。是天气炎热,学生瞌睡,还是知识太难,学生听不懂呢。不论是哪一种,教师都必须通过行动中反映来调整自己的教学行为。

当然,对上述两种行动反映而言,教师应该在对行动的反映的基础上发展“行动中反映”这种素养,而不要总是像新手一样在套用一些确定的理论或技能去解决一些不确定的问题之后再进行反映,唯有这样才能促进教师的专业成长。一些研究者认为,对行动的反映的目的是为了使教师成为更有效、更一丝不苟的教师,这种反映是他们在早期教学经历中需要学会的技能。[23]学者瑞根(Reagan)等人也认为,新手教师的反映主要是对行动的反映,而那些专家或资深教师的反映则更多是行动中反映。[24]佐藤学通过对比分析资深教师和初任教师的教学过程,也发现资深教师的“实践性思考方式”具有即兴思考、情境思考、多元思维、语景思考和框架重建等五个特征。[25]从中不难看出资深教师做得更多的还是行动中反映。

子曰:“学而不思则罔,思而不学则殆。”曾子曰:“吾日三省吾身:为人谋而不忠乎?与朋友交而不信乎?传不习乎?”古人尚且如此,我们现代人更应该注重行动反映。很多时候,人生需要经常反映。对行动的反映,是为明了下一步踏向何处,是为展望更美好的未来,即所谓“风物长宜放眼量”;行动中反映,是为彰显自己成长,过程充盈自我,行动提升素养。人生需要沉淀,需要有足够的行动反映,才能让自己变得更加有涵养。把育人当成己任的教师更是如此。著名学者叶澜教授就认为:“一个教师写一辈子教案不一定成为名师,如果一个教师写三年反思有可能成为名师。”[26]教师的行动反映是教师对自身的教学行为与行为决策的有效性进行分析与评定的过程,目的在于提高教学行为和行为决策的效率。反映的关键在于把社会对教师需要的外在推力变为教师自我完善、自我发展的需要及积极的思维活动。因此教师教育应加强教师行动反映实践素养的培养。只有这样,我们所培养的教师才是“能够主动思考自己行动及其情境并做出理性的决定,能够自觉意识并质疑自身乃至社会关于教育的前提假设与价值偏好,及时反映并调整自己的教育行为,从而不断丰富自身的实践性知识,努力提升实践品质的教师”[27]。亦只有这样的教师才能真正担负起培养学生核心素养的重任。正所谓“业精于勤,荒于嬉;行成于思,毁于随”,教师在自己的教育教学中更应该做到“博学之,审问之,慎思之,明辨之,笃行之”。