产教融合背景下高职院校创新人才培养模式的构建及实施建议

2020-01-25马华敏

马华敏

摘 要: 经济技术的发展升级对高等职业院校人才培养质量提出了新要求,迫使高等职业院校必须根据时代的变化,不断更新人才质量观念,创新人才培养模式。从分析推行产教融合人才培养模式的现实依据入手,基于专业设置融合、课程建设融合、师资队伍建设融合、学生评价体系融合等方面,构建创新型人才培养模式,并提出了产教融合背景下高职院校创新型人才培养模式实施的建议,以达到高职院校与企业对接与深度融合的目的,有效提高高职院校人才培养的质量。

关键词: 产教融合; 高职院校; 人才培养模式

中图分类号: G710 文献标志码: A 文章编号: 1671-2153(2020)06-0001-05

党的十八届三中全会提出高职院校要“加快现代职业教育体系建设,深化产教融合、校企合作,培养高素质的劳动者和技能型人才”。纵观高职院校多年来的发展历程,走“产教融合”路线,逐步深化企业、学校之间的合作内涵,是当前众多高职院校发展的出路。

一、推行产教融合人才培养模式的现实依据

(一)是培养学生“核心素养”,服务地方经济发展的内在需要

随着社会经济的融合发展,高职教育获得了发展的良好机遇,同时也面临着诸多挑战,目前,“培养什么样的人”、“如何培养人”及培养“具备何種核心素养”的人,是摆在高职教育工作者面前的问题。为了更好地培养学生的职业核心能力,也为了确保培养的人才是社会所需,国家教育部于2014年颁布相关文件,提出“研究构建大中小学生发展核心要素体系”。同时,在2014年3月颁布的《关于全面深入课程改革,落实立德树人根本任务的意见》中,进一步对各个年龄段的学生应该具备的“发展核心要素体系”做出细化。

随着时代的变迁,在5G技术实施的信息时代,“核心素养”是未来毕业生应该具备的基本要求。社会分工日益细化和人工智能的出现,决定了仅仅依靠以往的简单操作来谋得生存和发展的年代一去不返,从业者需要更加具有信息技术含量的硬核技术。这就对高职院校的人才培养模式提出了更高、更新的要求,要求高职院校要不断深化校企合作的模式,综合培养学生的技能,提升学生业务能力和人文素养。

高职院校具有服务地方经济发展的责任,所以各高职院校的人才培养方案及人才培养模式都要考虑地方资源要素,尽力为地方培养产业发展需要的技术人才,为当地经济的发展提供人才支持。而产教融合这一平台,让企业、高校两大育人主体各自发挥资源优势,注重有针对性地培养学生的核心素养,将企业所需的技能转化为知识和任务,贯穿在人才培养的全过程,有效解决地方高技能型人才不足的问题,同时也有效调整地方的人才结构。在这一过程中,参与的教师也能解决实践能力不足的问题,提高教师参与实践的积极性,实现教学做一体化教学模式的有效执行,保证高职院校人才培养与地方经济发展人才需求的有效对接[1]。

总之,高职院校开展校企合作进行产教融合,是各高职院校有效培养学生“核心素养”,服务地方经济发展的内在需要。

(二)是提升高技能型人才培养质量的外在需要

每一个接受教育的个人,在学习过程中对知识的掌握水平,对技能的娴熟程度,都会在未来职场当中表现为劳动能力与水平的差异,要想不断提高劳动者的劳动技能,增强其工作能力,就需要对劳动者进行教育培训,而培训需要付出学费和时间,不仅仅是这些,还需要政府、学校、教师、学习者个人多方协调,这些就是我们说的人力资本。人力资本的投入,不仅可以提升劳动者个人的劳动水平,还可以提升行业的劳动效率,提高社会生产力,促进整个社会经济的发展。

高职院校要针对具体的行业培养技能型人才。技能型人力资本具备专门性的特征,这是因为,接受技能培训的学生,学习的知识更具体、更专业,针对具体的行业,甚至对应未来工作的单位和岗位,所以,在校学习的理论知识及实操技巧,都是与校企合作企业的人才需求相对接的,确保学生毕业后到企业能够对口就业,不需要过多的适应时间,实现由生手到熟手的转变。同时,技能型人力资本还有成本高的特点,专科学生的所学专业与外在的职场是“量身定制”关系,所以到企业后,学生会逐渐形成对企业及岗位的高度依赖性,如果面临岗位调换,学生会表现出极大的不适应,因为他想融入新的岗位就需要重新学习新的岗位知识和能力,需要新的人力资本投入,这就造成成本偏高。相关性是技能型人力资本的另一特点,技能型人才作为劳动个体,在一个企业长期工作的过程中,会在各方面融合到工作机构里,比如与同事之间的关系,大家有认识、了解、熟悉的过程,进而彼此之间有了工作的默契,衍生出友情、信任感等感情因素,这些也是隐形的人力资本。

总之,随着社会的发展、变革,企业越来越重视高技能型人才对企业的影响,高技能型人才的创新能力、技术实力对企业经济效益的影响越来越凸显。所以,目前有很多企业有很强烈的与高职院校开展校企合作的意愿,想着为更好地、更有针对性地获得高技能型人才奠定基础。产教融合这样的人才培养模式,学校、企业双育人主体的地位作用能更好地得以发挥,解决了企业用人难的问题,也解决了毕业生入职难的问题。

二、产教融合背景下高职院校创新型人才培养模式的构建

在产教融合背景下,高职教育人才培养需要进行一系列的改革,目前各高职院校都做出了诸多努力,但还存在这样或者那样的不尽如人意的地方,本课题组基于专业设置、课程建设、师资队伍建设、学生评价体系建设等方面构建创新型人才培养模式,试图与企业进行对接与深度融合。

(一)专业设置融合

为了发挥高校服务地方经济社会发展的职能,专业设置必须考虑当地产业的发展方向及动态,在适应产业发展需要的同时引领产业发展。对于一些新兴的产业,在设置专业前要广泛调研,多方论证,以保证决策的科学合理性。为了使资源共享,避免资源浪费,可以在区域间做好协同规划,专业可以在几个院校之间协同开发建设,避免专业的重叠带来恶性竞争和资源浪费。

在专业设置融合的过程中,设置前学校需要设立调研组织机构,到行业企业走访调研,确切了解企业的用人需求,确保专业设置能与企业的需求对接;同时行业企业考虑到自身的需要,要为学校提供动态的行业变化资料,让学校对企业有更加准确的判断,确保专业设置与行业动态变化相一致。

在调研资料收集完成后,学校要将收集的资料和数据运用到专业设置的过程中,召开专业设置专家论证会。论证专家由行业企业导师、学校专任教师及教育管理人员共同组成,大家广泛讨论,并将专业的动态调整纳入到专业设置中,为专业的长远发展奠定基础。在实践中对于异常新兴的专业,为了降低风险,可以考虑构建“主干专业”+“灵活方向”的专业设置[2]。可以通过实践检验该专业方向的市场认可度,如果招生火爆,企业人才需求旺,第二年可以考虑独立出来设置专业。这样的操作有利于及时根据市场的动态灵活调整,主干专业下可以设置不同的专业方向,不仅可以考虑到学生的个性化需求,同时也能让专业快速及时地应对市场变化。比如,随着“互联网+”战略的实施,电子商务专业近三年招生创了新高,与之相关的大数据分析、网络美工作为专业方向招生,就可以更好地适应行业的发展变化。

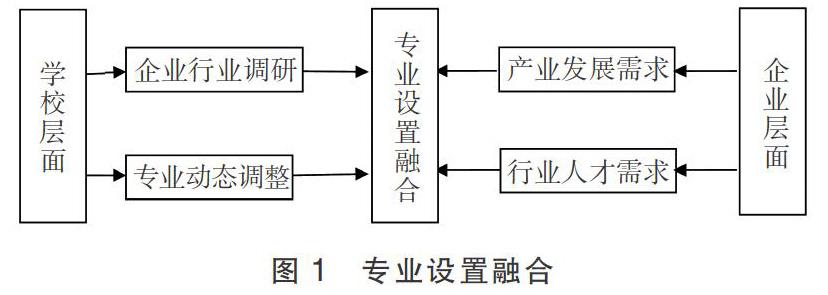

经过以上过程完成专业设置以后,学校还是要周期性地对所开设专业从多个维度进行评估,比如用人单位的反馈、行业企业的发展变化等,以便有依据对专业进行更加科学地调整。专业设置融合如图1所示。

(二)课程建设融合

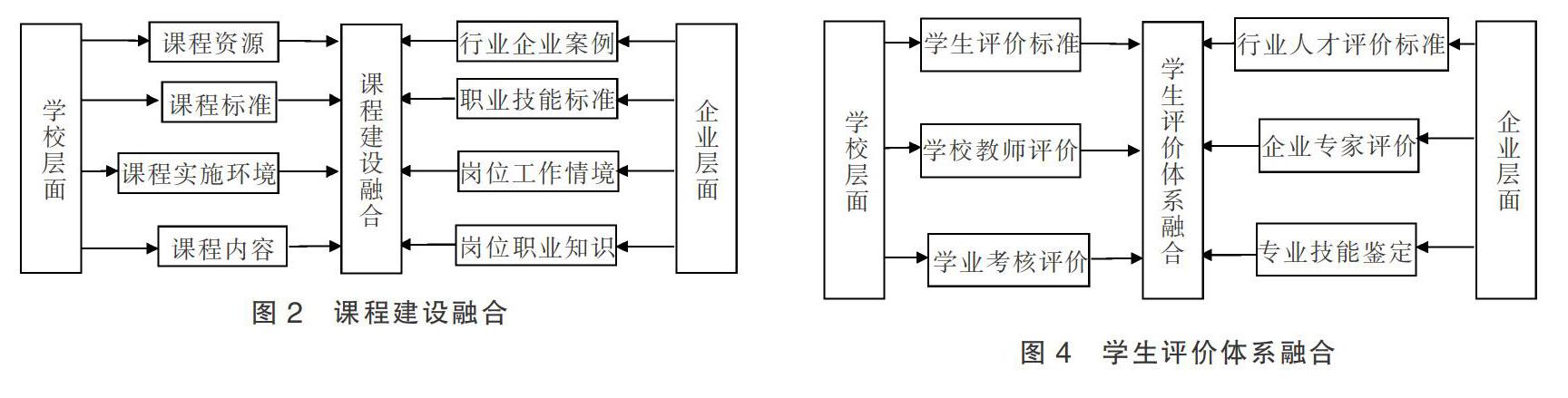

在产教融合的背景下,课程建设必然是校企共同建设开发课程,在开发课程的过程中,学校方面,首先要搜集现有的课程资源作为参考,同时要充分地学习课程标准,以其为依据对接行业企业提供的职业技能标准,综合考虑课程未来实施的环境,将课程内容进行整合,细化出具体的教学项目和实训项目,以便学生更好地掌握知识,形成职业能力。企业方面,除了提供行业职业技能标准外,还要将行业、企业的典型案例分享出来,作为课程资源的一部分,同时,还要对岗位工作环境进行说明,以便学校在选择校内授课环境时有针对性地进行选择,尽量贴合未来工作环境。除此之外,企业还要将企业的职业岗位需要的知识进行分享,以便学校在授课时作为课程知识选择的依据。具体的对应关系如图2所示。

(三)师资队伍建设融合

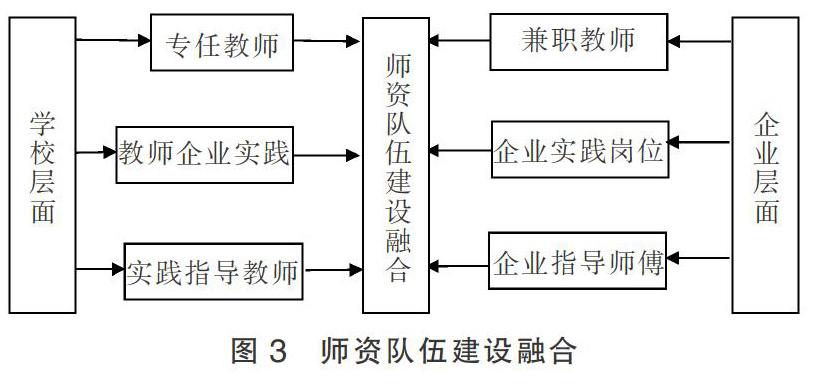

在产教融合的背景下,高职师资队伍建设要以打造专兼结合的“双师型”教学团队为目标,一方面,邀请企业中热衷教育事业的能工巧匠作为兼职教师和企业导师,参与到教学实践环节,对学生技能的养成起到指导作用。另一方面,要多途径提升专任教师的实践能力,首先,鼓励教师在企业挂职锻炼,以自身的学识指导企业中的员工,做到理论与实践的有机融合;其次,要求专任教师利用假期进行顶岗锻炼,在帮助企业稳定实习生的同时,在工作中了解企业工作流程及岗位能力需求,进一步倒逼教师思考如何将课程资源与岗位需求有效对接;最后,鼓励教师与企业进行横向科研课题的申报,以自己的科学研究解决企业经营、管理的难题。师资队伍建设融合如图3所示。

(四)学生评价体系融合

为了客观地对学生的培养质量进行评价,需要对学生评价体系进行融合。首先,融合学生的评价标准。标准的来源有两个,一是国家职业资格认定标准,二是行业企业对员工的任职资格评定标准。其次,构建校企双方共同参与的评价团队。学校层面有专任教师对学生的日常表现及理论知识掌握情况进行评价,企业层面有企业导师对学生的实践水平及实践能力进行评价。最后,将职业技能鉴定融入对学生的考核之中。这样的融合评价体系,可以依据相应的标准对学生进行全面的评价,帮助企业更好地发现优秀的员工,大大降低企業的招聘成本。学生评价体系融合如图4所示。

三、产教融合背景下高职院校创新型人才培养模式实施的建议

(一)整合校企双方优势资源,发挥产教融合引领的作用

产教融合是为了发挥学校、企业双育人主体的作用,共同培养优秀毕业生,而合作的效果如何,取决于校企双方优势资源的融合程度。作为豫西高职院校,三门峡职业技术学院在选择合作企业的时候,需要综合考虑多种因素,企业的知名度仅仅是一个方面,另一方面要考虑企业培养人才的意愿,要优先选择责任心强的企业,同时,高职院校要考虑自身的办学条件及特色,找准需要合作企业弥补的资源,比如能不能及时地帮助学校更新实训条件,能不能帮助学校优化实习实训的环境,能不能将人才培养的目标纳入到企业的管理中,等等。当然,学校这一主体也要明确自己在产教融合中的责任,多渠道提升专任教师的综合素养,打造双师型教学团队,及时关注企业的用人需求,通过订单班、现代学徒制等培养模式,为当地的企业培养综合型人才,服务区域产业经济发展,以产教融合的实效,增强地方企业与高职院校进一步扩大合作、融合的信心。

(二)构建专业导师、职业导师、企业导师三导师角色体系,全方位提升人才培养的质量

为了更好地深化产教融合,服务豫西区域的发展,豫西高职院校要构建企业导师、职业导师、专业导师三导师角色体系。具体而言,就是针对学生的实践能力、理论知识学习能力、日常生活适应能力的提升,分别配备不同的导师,做到有针对性地培养。专业导师一般由学校具体专业的专任教师担任,这些专业导师的职责主要是培养学生的专业思维,在学生学习的过程中答疑解惑,帮助学生解决理论学习中的一切障碍,提升学生的专业素养和水平。职业导师一般由专业辅导员或班主任担任,他们对学生的日常行为高度关注,对学生的日常出勤率、学习态度及在班级中的日常表现,按照一定的标准进行评价,当学生有不良行为出现,要通过做思想工作等形式帮助学生认识到自己的不足,并使学生及时改进,同时,要巧借政治学习开展一系列的主题班会,引导学生形成正确的价值观,培养学生成为品质优良的当代大学生。企业导师一般由来自企业的兼职教师兼任,他们要提炼自己企业的用人标准及考核标准,并据此对学生的实践能力进行强化,确保能将学生培养成技术过硬的、符合豫西区域发展需要的技术型人才。

随着高职扩招,各高职院校在一定程度上都存在着师资不足的现象,通过构建专业导师、职业导师、企业导师三导师角色体系,可以充分发挥专任教师、兼职教师的优势。但是,在导师的选择、分配上,要考虑学生的选择意愿,给学生民主选择的机会,导师和指导学生之间相互选择,以全面提升学生培养质量为目标,各导师通力合作,尽职尽责地完成各自的任务,提升学生的核心素养和能力,彰显产教融合的优势作用。

(三)创新管理制度,以制度激发产教融合多方参与者的积极性

首先,建立健全权责明确的产教融合参与方的管理体制。明确产教融合人才培养模式参与者的责任和义务,明确每一种岗位的工作要求及职责所在,充分调动各方深化产教融合人才培养模式的积极性。同时要不断探索创新型人才培养模式及办学模式,推动学校、企业、政府三方协同发展,完善学校与企业双育人主体深度融合的管理制度,同时要深化评价体制改革,开创校企联动,政府、学校、企业多方共赢的良好局面。

其次,政府要以宏观政策激励地方标杆企业率先垂范,给高职院校提供良好的实践条件及设备,使产教融合实现最优化。应用多方评价机制,对校企合作的效果客观评价,对于那些在产教融合方面做出卓越贡献的企业给予奖励,比如税收减免,以此激发更多的优秀企业参与产教融合,与高职院校联手为地方区域发展培养更多的人才。

最后,要建立学生实习期间的管理制度。对于学生,要加强学习的自觉性、能动性管理,以具体的顶岗实习制度,督促学生参与实习实训环节,约束学生实习期间遵从学校及企业的双重管理,确保学生参与实习全过程,以实践过程培养学生的实践能力。对于专业导师、职业导师要有具体的制度明确其职责,杜绝相互推诿,确保实习学生有日常管理、教学管理,专事有专人管理。

(四)健全教师培训制度,打造“双师型”教师队伍

为了解决高职院校实践经验不足的难题,学校要出台相应的制度,督促教师参与到各种实践培训中,为“双师型”教师队伍建设打下基础。首先,依托国培、省培、校内培训、企业顶岗锻炼等培训项目,对教师进行多方式、多元化的培训,以拓宽教师的视野,提升教师的实践能力。其次,要在校内形成体制机制,培养教师形成实践锻炼的自觉性和主动性,比如,将教师参与实践锻炼的频率及成效纳入教师绩效考核,作为职称评定的要素之一,在职位晋升时也将其作为条件,以此从制度层面解决教师参与培训没有激情,随意应付的状态。最后,针对年轻教师,高职院校要发挥“老带新”的传帮带作用,发挥骨干教师的标杆作用,对新进年轻教师给予指导,提升年轻教师的业务能力。

(五)将“互联网+”融入课程建设,提升师生的教学参与度

为了更好地发挥产教融合的特色和作用,高职院校在开设课程时,需要考虑企业的工作岗位需求,但是课程如何实施,实施的效果如何,与师生的参与度有直接的关系。在“互联网+”战略实施的大背景下,作为高职院校要想方设法将“互联网+”融入课程建设,最大限度激发师生的参与度。比如,借助网络课程建设平台开发在线课程,教师将课程资源上传至网络课程平台,利用平台动态监测记录学生的自学情况,通过网络测试题检验学生自学的效果,借助网络平台,教师及时与学生进行沟通和交流,针对学生提出的学习难点,教师可以有针对性地进行教学设计,进而提高学生参与课程教学的积极性,也提高课程教学的效果。在豫西地区,各高职院校可以秉承共建、共享的理念,聚合各学校的专业教学能手,组成课程建设团队,建设服务地方发展的网络课程资源体系。

(六)瞄准地方特色产业,打造獨具特色的人才培养模式

高职院校要着重分析地方特色产业,以服务地方发展为己任,打造独具特色的人才培养模式。比如,豫西地区旅游资源丰富,豫西各高职院校在专业建设上应挖掘豫西地域中特有的文化旅游资源,融入豫西区域的经济文化,根据制定的发展目标,在实践中打磨、完善与众不同的人才培养模式,以吸引更多的龙头企业参与进来,与学校联手共同培养服务豫西旅游产业发展的复合型人才。

(七)以“工匠精神”为魂,培育职业精神的核心素养

李克强总理于2016年3月12日在《政府工作报告》中提出“工匠精神”,现如今这种精神成为了技能型人才追求的职业精神,也是高职院校学生必须具备的精神品质,囊括了爱岗敬业、精益求精、求实创新[3]。高职院校培养学生的职业精神,是为了帮助学生在工作后获得归属感,也为了提升学生的抗挫能力,确保学生身心得到全面发展。这种工匠精神在技能型人才身上体现出来的就是对产品创新高要求,对产品质量高要求,对技术技艺高精准的“三高”要求上。以“工匠精神”为魂,培育职业精神的核心素养,可以让学生养成终身学习的理念,有助于学生提升职业发展的空间。

参考文献:

[1] 纪慧蓉.产业升级视域下高职教育服务区域经济的功能及优化策略[J]. 教育与职业,2014(27):11-13.

[2] 刘.产教融合背景下中职财经商贸类专业人才培养研究[D]. 天津:天津职业技术师范大学,2018.

[3] 李进. 工匠精神的当代价值及培育路径研究[J].中国职业技术教育,2016(27):27-30.

[4] 梁国平.基于产教融合模式的高职跨境电子商务专业人才培养初探[J]. 电子商务,2017(1):15-20.

Abstract: The development and upgrading of economy and technology put forward new requirements for the quality of personnel training in higher vocational colleges, forcing them to constantly update the concept of personnel quality and innovate the personnel training mode according to the changes of environment. This paper starts with the analysis of the practical basis for the implementation of the talent training mode of the integration of industry and education, and constructs the innovative talent training mode based on the integration of specialty setting, curriculum construction, faculty construction, and student evaluation system, and puts forward the suggestions for the implementation of the innovative talent training mode in vocational colleges under the background of the integration of industry and education, so as to achieve the deepening of higher vocational colleges and enterprises to effectively improve the quality of personnel training in higher vocational colleges.

Keywords: integration of industry and education; higher vocational colleges; personnel training mode

(责任编辑:程勇)