背根神经节脉冲射频治疗椎体转移瘤根性痛

2020-01-17徐清榜陈永兵张金强姚尚龙

徐清榜 陈永兵 张金强 姚尚龙

1华中科技大学同济医学院附属协和医院疼痛科(武汉430022);2中国人民解放军95106 部队卫生所(长沙410119);3武汉科技大学附属武昌医院(武汉430063)

癌痛是癌症最常见的并发症,椎体转移瘤根性痛是癌痛中最常见的一种疼痛表现形式,45%的椎体转移瘤根性痛未能得到很好的处理[1]。椎体转移瘤根性痛机制复杂,治疗主要以药物为主,但活动时导致的疼痛采用药物治疗难以取得满意效果[2]。

介入治疗是缓解椎体转移瘤根性痛的可行方法。神经阻滞、椎旁阻滞等方法在治疗椎体转移瘤根性痛有效,但持续时间短;化学及射频毁损术,存在麻木、运动功能受损甚至瘫痪等严重并发症[3]。

脉冲射频对组织结构破坏少,越来越多用于神经病理性疼痛的治疗。对于背根神经节脉冲射频治疗椎体转移瘤根性痛研究甚少[4]。本研究旨在评估背根神经节脉冲射频治疗椎体转移瘤根性痛的有效性和安全性,以期为该疾病的治疗提供新的思路和方法。

1 资料与方法

1.1 一般资料 本研究治疗前均与患者及家属签署知情同意书。自2017年8月至2018年5月选择椎体转移瘤根性痛患者40 例,年龄41 ~80 岁。患者失联3 例,肿瘤进展导致死亡3 例,肿瘤进展导致无法交流2 例,共导致病例缺失8 例,最终32 例患者成为研究对象,按随机区组法分为P 组即背根神经节脉冲射频组15 例,B 组即背根神经节阻滞组17 例,采用双盲法进行研究。纳入标准:经过骨显像、CT 和MRI 确认是椎体转移瘤根性痛;ID Pain评分≥2分;预计生存期超过3 ~6个月,VAS评分≥4;疼痛区域表现为颈、胸、腰脊神经根支配区域;X 线下脊柱结构显示清楚者。排除标准:凝血功能障碍、出血性疾病、肾功能障碍者、穿刺点局部感染、解剖异常、精神疾病史难以配合者;局麻药物及造影剂过敏者。B 组需排除全身真菌感染及激素过敏患者。剔除标准:剔除纳入后使用了其他治疗方法或药物,违背了临床实验原方案患者;随访期间因手术或者各种原因临场资料不全者和随访脱落者;在治疗过程中,出现意外情况要求终止治疗、退出试验者;在试验过程中症状加重或出现严重并发症的患者。两组一般资料比较差异无统计学意义(P>0.05),见表1。

表1 两组患者一般情况Tab.1 Comparison of baseline data for each group ±s

表1 两组患者一般情况Tab.1 Comparison of baseline data for each group ±s

观察指标男/女(例)年龄(岁)体质量(kg)受损部位(颈/胸/腰,例)吗啡(mg/d)P 组9/6 67.8±11.6 50.9±6.9 6/2/7 112.0±40.0 B 组11/6 68.9±7.2 50.8±6.1 8/1/8 111.2±34.8 t 值-0.321 0.073 0.062 P 值0.536 0.750 0.942 0.846 0.951

1.2 方法 所有背根神经节脉冲射频患者入DSA手术室,常规心电监测,开放静脉通道。患者俯卧(胸、腰脊神经根)/仰卧(颈脊神经根)于手术床,根据颈、胸和腰段阶段不同,选择合适的影像指导图像,使用22G 10 cm 长裸露端为0.5 cm 射频针进行穿刺;根据正侧位确定针尖达到目标位置。

1.2.1 P 组干预方法 患者给予脉冲射频参数刺激电压0.3 V,频率2 Hz,脉宽0.1 ms,均能覆盖患者疼痛区域,电阻为200~400 Ω,给予脉冲射频参数为:输出电压为45 V,频率为2 Hz,脉宽20 ms,每个循环周期120 s,共4 个周期,后给予造影剂碘海醇0.5 mL,显露神经根走行。

1.2.2 B 组干预方法 确定针尖位置在背根神经节(操作程序同前)后,给予造影剂碘海醇0.5 mL,显露神经根走行,给予消炎镇痛药物4 mL(0.5%利多卡因+得宝松7 mg+生理盐水共4 mL)。

1.2.3 补救措施 如患者治疗后VAS≥4,给予吗啡即释片。

1.3 观察指标

1.3.1 ID Pain ID Pain 是患者对疼痛病程、程度、分布、类型进行自评的神经病理性疼痛诊断量表,完全由患者自评,共有6 个问题:(1)您是否出现针刺般疼痛?(2)您是否出现烧灼样疼痛?(3)您是否出现麻木感?(4)您是否出现触电样疼痛?(5)您的疼痛是否会因为衣服或床单的触碰而加剧?(6)您的疼痛是否只出现在关节部位?前5 个问题回答“是”记+1 分,回答“否”不记分;最后一个问题“疼痛是否局限于关节”回答是记-1 分,回答“否”不记分;最高分为5 分,最低为-1 分;-1 ~0 分:基本排除诊断为神经病理性疼痛;1 分:不完全排除诊断为神经病理性疼痛;2 ~3 分:考虑诊断神经病理性疼痛;4 ~5 分:高度考虑诊断神经病理性疼痛。

1.3.2 视觉模拟评分(visual analogue score,VAS)用1 条10 cm 长的直线,两端标以0 和10,0 表示无痛,10 表示最痛,让患者标出其目前疼痛的位置,测量该距离的长度,用以表示疼痛的程度,记录静息、活动时VAS 评分。

1.3.3 肿瘤患者生存质量评分(quality of life,QOL) 由食欲、面部表情、睡眠、精神、疼痛、治疗不良反应等12 项指标体现,每项指标计1 ~5 分,总分为60分。良好51 ~60分,较好41 ~51分,一般31 ~41 分,差<31 分。

1.3.4 普瑞巴林所用剂量 同时记录普瑞巴林所用剂量。

1.3.5 不良反应 包括恶心、呕吐、便秘、头晕、嗜睡、呼吸困难、皮肤瘙痒、尿潴留、头痛、短暂的疼痛增加、发热、感觉障碍以及肌力等。

1.4 疗效评价 治疗前,后第1、7、14、30、60 及90天分别对患者的静息、活动时VAS 评分、QOL 及普瑞巴林剂量进行评价,并观察和记录患者治疗期间出现的并发症及不良反应。

1.5 统计学方法 采用SPSS 19.0 统计软件,计量资料采用均数±标准差表示,计数资料采用百分比(%)表示,采用Fisher 确切概率法。一般情况及患者静息时、活动时的VAS 评分及QOL 以及普瑞巴林剂量组间比较采用独立样本t检验,组内比较采用重复测量方差分析,P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组患者治疗前ID Pain评分比较 P、B组患者考虑诊断神经病理性疼痛分别为12 例(80%)、13 例(76.5%),高度考虑诊断神经病理性疼痛分别为3 例(20%)、4 例(23.5%),组间差异无统计学意义(P>0.05),见表2。

表2 两组患者治疗前ID Pain 评分量表Tab.2 Comparison of ID Pain scoresbefore treatment in each group 例(%)

2.2 两组患者静息时、活动时VAS 评分比较 两组患者静息、活动时VAS 评分差异无统计学意义(P>0.05)。与术前相比,两者静息、活动时VAS评分均显著降低(P<0.05),两组术后静息时VAS评分各时间点差异无统计学意义(P>0.05)。P、B组术前、术后第1 天活动时VAS 评分高于术后其他时间点,B 组术后90 d 活动时VAS 评分与术后60 d 活动时VAS 评分相比,有所升高(P<0.05),其他各时间点活动时VAS 评分差异无统计学意义(P>0.05),见表3。

表3 两组患者静息时、活动时VAS 评分比较Tab.3 Comparison of VAS scores during rest and movement before andafter treatment in each group ±s

表3 两组患者静息时、活动时VAS 评分比较Tab.3 Comparison of VAS scores during rest and movement before andafter treatment in each group ±s

注:与术前相比,*P <0.05;与术后第1 天相比,#P <0.05;与术后第60 天相比,※P <0.05

观察时间点术前术后1 d术后7 d术后14 d术后30 d术后60 d术后90 d P 组B 组P 组B 组静息时2.7±0.2 1.7±0.2*1.3±0.2*1.1±0.2*1.5±0.3*1.7±0.2*1.5±0.2*2.7±0.2 1.8±0.2*1.5±0.2*1.2±0.2*1.5±0.2*1.8±0.2*1.8±0.2*t 值-0.148-0.575-0.685-0.136-0.172-0.108-1.422 P 值0.884 0.570 0.498 0.893 0.865 0.914 0.165活动时7.5±0.3 4.3±0.4*2.7±0.2*#2.7±1.4*#2.1±0.2*#2.3±0.2*#2.3±0.2#7.7±1.5 3.4±0.9*2.8±0.7*#2.9±1.6*#2.1±0.9*#1.6±0.5*#2.5±0.6*#※t 值-0.112 0.865 1.107-0.379-0.165 1.605-1.043 P 值0.912 0.394 0.277 0.707 0.870 0.119 0.305

2.3 两组患者生存质量评分比较 两组肿瘤患者生存质量评分(QOL)较前相比均有明显改善(P<0.05),两者之间差异无统计学意义(P>0.05),见表4。

表4 两组患者生存质量评分比较Tab.4 Comparison of QOLduring rest and movement before and after treatment in each group ±s

表4 两组患者生存质量评分比较Tab.4 Comparison of QOLduring rest and movement before and after treatment in each group ±s

注:与术前相比,*P<0.05

观察时间点术前术后1 d术后7 d术后14 d术后30 d术后60 d术后90 d P 组25.3±2.1 37.2±4.5*35.0±1.3*34.8±1.3*35.1±1.0*34.9±1.3*32.9±0.7*B 组25.2±2.0 36.9±1.5*35.4±2.6*35.2±2.6*34.7±0.9*35.5±0.5*33.6±1.4*t 值0.044 0.212-0.554-0.513 1.084-1.768-1.580 P 值0.965 0.835 0.585 0.599 0.287 0.113 0.101

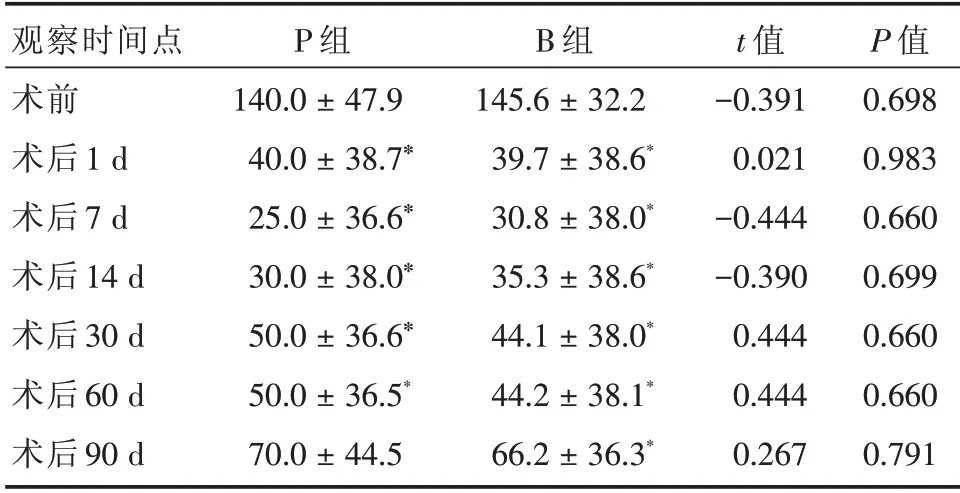

2.4 两组患者各时间点普瑞巴林剂量比较 两组患者普瑞巴林剂量较术前相比均有明显减少(P<0.05),但两者之间未见差异无统计学意义(P>0.05),见表5。

表5 两组患者各时间点普瑞巴林剂量比较Tab.5 Comparison of dose of pregabalin before and after treatment in each group ±s,mg

表5 两组患者各时间点普瑞巴林剂量比较Tab.5 Comparison of dose of pregabalin before and after treatment in each group ±s,mg

注:与术前相比,*P <0.05

观察时间点术前术后1 d术后7 d术后14 d术后30 d术后60 d术后90 d P 组140.0±47.9 40.0±38.7*25.0±36.6*30.0±38.0*50.0±36.6*50.0±36.5*70.0±44.5 B 组145.6±32.2 39.7±38.6*30.8±38.0*35.3±38.6*44.1±38.0*44.2±38.1*66.2±36.3*t 值-0.391 0.021-0.444-0.390 0.444 0.444 0.267 P 值0.698 0.983 0.660 0.699 0.660 0.660 0.791

2.5 两组患者不良反应 两组恶心呕吐、头晕、便秘、嗜睡、呼吸抑制以及外周水肿不良反应发生率差异无统计学意义(P>0.05),见表6。

表6 两组患者不良反应比较Tab.6 Comparisons of complications in each group例

3 讨论

椎体转移瘤根性痛属于神经病理性疼痛,尤其是椎体骨折压迫导致的疼痛,治疗起来非常困难,因此如何改善患者疼痛,提高生存质量具有重要意义[5]。

背根神经节双侧位于硬膜外间隙的背根远端,是痛觉传入的初级神经元,其神经节内细胞发出无髓鞘的C 类纤维、有髓鞘的Aβ 和Aδ 轴突纤维不但参与了伤害性疼痛和神经病理性疼痛的产生,而且在神经病理性中的中枢敏化过程中发挥着重要作用,因此背根神经节成为疼痛基础和临床研究的重要靶点[6]。

由于解剖变异,背根神经节可位于椎间孔内、中和外侧,背根神经节穿刺较为困难,操作技术以及影像学发展的局限性,导致针尖距离背根神经节目标位置的差异,影响治疗效果[7]。为保证穿刺的准确性,笔者在DSA 引导下将射频治疗仪感觉刺激测试电压设定在0.3 V,不同以往研究中感觉刺激测试电压0.1 ~1.0 V 之间,以保证针尖与背根神经节的距离的统一性,同时结合造影剂的形态来确定针尖在背根神经节的位置,增加了穿刺的准确性,在做脉冲射频治疗前,避免使用局麻药及造影剂,减少液体对脉冲射频治疗效果的干扰。

糖皮质激素具有较强的抗炎作用,可减轻背根神经节、脊髓和硬膜外腔炎症。因此经皮椎间孔注射是治疗根性痛的常规手段。然而,研究表明单次或重复注射糖皮质激素药物会引起脊髓梗死和肾上腺抑制等并发症,尤其是糖尿病患者在硬膜外注射类固醇后其血糖水平受到严重影响,从而引起严重并发症[8]。

脉冲射频是由电流脉冲产生后在神经组织附近形成高电压、低温度(电极尖端温度不超过42 ℃)、无神经破坏,主要通过“神经调节”作用达到镇痛,不需要注射糖皮质激素或局麻药,可避免药物所导致严重后果。但多数学者怀疑其“神经调节”作用的持久性,影响了脉冲射频在临床上的广泛应用[9]。既往因影像设备不能提供合适的结构图像以及对背根神经节解剖结构的认识有限,且背根神经节脉冲射频治疗相关疾病多为个案报道,且样本量较少,因此在认识背根神经节脉冲射频有效性方面存在争议[10]。最新研究表明背根神经节脉冲射频治疗颈脊神经根性痛,患者疼痛及整体感觉舒适度可改善6个月之久[11-12]。背根神经节脉冲射频治疗3 例肿瘤导致的胸脊神经根支配区域的疼痛,VAS 评分均有明显下降,口服盐酸羟考酮剂量明显下降,其效果可持续2 ~6 个月[13]。在本研究中,与常规的经皮椎间孔背根神经节阻滞相比,镇痛维持时间更长,并且能减少神经病理性疼痛的药物剂量。虽然术后90 d 时活动时VAS评分较术后60 d 有所升高,但仍低于术前,表明此方法仍具有一定的镇痛效果。

脉冲射频治疗神经根性疼痛未报道过严重不良事件发生,但可能会出现疼痛暂时性加重。主要考虑脉冲射频治疗可能会引起神经内膜水肿和髓磷脂改变,并且与其设置的温度、电压以及持续时间有关,这些效应可以解释脉冲射频治疗后短暂出现的疼痛加重[14]。在本研究中,并没有发现治疗后疼痛加重,可能与我们设置的恒定参数如感觉测试电压0.3 V、温度恒定控制在42 ℃以及持续时间8 min有关。本研究中并没发现明显的手术操作导致的并发症如感染、出血、神经支配区的感觉减退以及肌力下降等并发症,可能与笔者选取合适的脉冲射频参数、术前充分评估以及手术医生的熟练度有关,这与文献[15]的研究结果一致。本研究中出现的不良反应主要与口服药物作用有关。

本研究也存在一定的局限性,首先,由于影像结构的影响,颈1、胸1~3 神经根无法在DSA 引导下穿刺,此类患者未能纳入治疗;同时笔者仅仅对于椎体破坏导致的神经受压引起的疼痛进行了研究,对于肿瘤压迫或者椎体破坏导致的多根神经受压引起的疼痛并未进行相关研究,未来可在CT引导下进行脉冲射频治疗肿瘤压迫或者椎体破坏导致的根性痛进行进一步研究,同时本研究的术式操作者来自不同的医院,其对治疗效果的影响未做进一步评价。

综上所述,背根神经节脉冲射频与阻滞对于椎体转移瘤根性痛均有明显效果,脉冲射频因其物理特性,在有激素使用禁忌证的情况下,背根神经节脉冲射频治疗优于背根神经节阻滞,为椎体转移瘤根性痛提供了有效缓解疼痛的一种新的治疗手段。