芒针速刺法治疗腰椎间盘突出症的疗效观察及对血清IgG、IgM的影响❋

2019-12-18姚文平杨正明

姚文平,李 明,黄 谦,杨正明

(连云港市中医院,南京中医药大学连云港附属医院,江苏 连云港 222004)

腰椎间盘突出症(lumbar disc herniation,LDH) 多由腰椎退变、椎间盘纤维环破裂导致突出髓核及周围水肿刺激或压迫脊神经根甚至脊髓引起腰腿痛为主的一系列综合症[1]。传统机械受压学说认为,突出髓核机械压迫神经根是疼痛的主要原因,但临床发现很多患者的临床症状与突出程度并不成正比,愈来愈多的证据显示突出的椎间盘组织所诱发的化学性神经根炎和机体自身免疫反应异常在疼痛的发生过程起重要作用[2]。对于腰椎间盘突出治疗目前除有少数典型手术指征的患者进行手术治疗外,约80%~90%的患者经过非手术治疗都能取得良好效果[3],而非手术疗法中针灸疗法在缓解腰腿部疼痛及引起的神经痛方面疗效肯定。本研究通过芒针速刺法对腰椎间盘突出症的临床疗效观察和治疗前后血清免疫球蛋白IgG和IgM的变化探讨芒针治疗的免疫学机制。

1 资料

1.1 一般资料

表1显示,选择2016年12月至2017年12月连云港市中医院针灸科门诊及住院符合要求的腰椎间盘突出患者70例,采用随机数字表法分为普通针刺组和芒针组各35例。2组患者性别、年龄、病程及突出节段比较差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

表1 2组患者一般资料比较

1.2 诊断标准

1.2.1 西医诊断标准 参照人民卫生出版社2009年版《临床诊疗指南·骨科分册》中有关腰椎间盘突出症的相关内容[4]:慢性腰部疼痛史,急性发生腰腿痛,腰痛与下肢疼痛沿腰骶神经根区域分布;腰椎弯曲活动受限,直腿抬高试验或加强试验阳性,神经根张力试验或股神经牵拉试验阳性;神经分布区域可出现感觉异常、肌力减弱、肌肉萎缩和反射改变;影像学检查如X片、CT、MRI显示腰椎间盘突出的部位及程度、椎管受压程度等。

1.2.2 中医辨证分型标准 根据国家中医药管理局1994年版《中医病证疗效标准》中腰椎间盘突出-气滞血瘀证制定[5]。主症:腰腿痛如刺、痛有定处、日轻夜重、腰部板硬、俯仰旋转受阻、痛处拒按、腰部活动受限;次症:舌质紫暗边有瘀斑、苔光、脉弦紧或涩。

1.3 纳入标准

符合西医诊断标准和中医辨证分型标准且年龄在20~65岁之间;CT 或MRI示腰椎下段L3-S1节段椎间盘突出;患者同意接受针灸治疗并签署知情同意书。

1.4 排除标准

腰椎间盘脱出、马尾神经损伤及严重椎管狭窄等手术适应症患者;有出血倾向等针刺禁忌症,严重心律不齐、安装心脏起搏器等电针禁忌症患者;合并有急慢性感染、肿瘤及免疫系统疾病等影响免疫球蛋白检测结果者;精神病患者以及妇女妊娠期、月经期等不适合针灸者。

2 方法

2.1 针刺方法

急性期处理:保持绝对卧床休息至少1周,早期疼痛剧烈难以忍受者,适当给予口服镇痛药或静滴脱水药,时间不超过3 d并做用药详细记录。

2.1.1 芒针速刺组 (1)体位:患者取俯卧位或是腹下垫枕俯卧位;(2)主穴:与病变椎间盘相对应的华佗夹脊穴。配穴:局部取穴和循经取穴相结合,选取双侧肾俞、大肠俞、关元俞,患侧殷门、委中、承山、阳陵泉、悬钟、昆仑;(3)操作方法:根据患者体形胖瘦采用规格0.30×75 mm或0.30×100 mm华佗牌一次性针灸针,相应夹脊穴常规消毒后,双手夹持芒针针体,针尖直刺或稍偏向脊柱方向进针至40~55 mm,刺至椎体横突时针下有骨样阻滞感,此时可将针体稍向上提起后改变针尖方向,从横突外上方绕过后再向内下方刺入15~25 mm,针尖到达棘间韧带周围、上下关节突附近,此时针下比较滞涩,当感觉阻力变小或消失时说明针尖已进入侧隐窝,然后行轻柔提插手法30 s~1min左右,得气者有局部酸胀热感,若有明显放射样针感传导至足底部即刻出针,以免加重局部肌肉紧张。芒针起针后嘱患者缓慢活动腰部5 min左右,尽量放松腰部肌肉。然后用0.30×40 mm毫针采用提插泻法依次针刺患侧昆仑、悬钟、承山、阳陵泉、委中、殷门,采用捻转补法针刺双侧肾俞、大肠俞、关元俞,得气后背俞穴采用电针(长城牌电针仪,型号KWD-808Ⅱ)治疗,波形采用连续波,频率为5 Hz,留针时间为30 min,强度以患者能耐受为度。

2.1.2 普通针刺组 (1)体位:患者取腹下垫枕俯卧位或患肢在上侧卧位;(2)取穴:根据中国中医药出版社版“十二·五”规划教材王华、杜元灏主编《针灸学》中腰痛和坐骨神经痛治疗选穴:取患侧夹脊穴、大肠俞、肾俞、环跳、委中、阳陵泉、悬钟、丘墟、昆仑;(3)操作方法:环跳穴以0.30×75 mm一次性针灸针快速进针,有明显放射样针感传导至足底部为度,余穴以0.30×40 mm一次性毫针快速进针,刺入深度为30 mm左右,釆取均匀提插捻转泻法,得气要求针下有酸、麻、重、胀等为度,得气后夹脊穴采用电针治疗,波形采用连续波,频率为5 Hz,留针时间为30 min,强度以患者能耐受为度。

2组患者均每日治疗1次,10次为1个疗程,疗程间休息2 d,连续治疗2个疗程。课题实施之前对所有操作人员统一培训,熟练掌握针刺技巧,统一操作规范。

2.2 疗效观察

2.2.1 疼痛评价指标 采用简化McGill疼痛问卷评分表(SF-MPQ)在治疗前后从疼痛评定指数(PRI)、视觉模拟评分(VAS)和现时疼痛强度(PPI) 3个方面进行疼痛评价。

2.2.2 自身免疫学指标 分别于治疗前和治疗后晨7时左右空腹抽取静脉血,试剂采用抗人IgG、抗人IgM,采用单向琼脂扩散法检测血清免疫球蛋白IgG、IgM水平。

2.3 疗效评定标准

采用日本骨科学会制定的下腰痛疾患评价量表 (JOA)进行评定,分数越低代表功能障碍越明显,最高分功能正常为29分,最低分功能均丧失为0分。临床症状改善率=[(治疗后评分-治疗前评分)÷(29-治疗前评分)]×100%。疗效评定依据临床症状改善率分为痊愈、显效、有效、无效。痊愈:改善率≥75%,直腿抬高试验70°以上,腰腿痛能够明显消失,恢复原日常工作和生活;显效:改善率≥50%,且<75%,直腿抬高试验50°以上,一般腰部功能尚可,腰腿痛基本消失,不影响正常工作和生活;有效:改善率≥25%,且<50%,腰腿痛减轻,腰部活动功能改善,日常工作和生活有一定影响;无效:改善率<25%,症状、体征无改善。

2.4 统计学方法

3 结果

3.1 2组患者McGill疼痛评分比较

表2显示,治疗前2组患者的PRI、PPI和VAS比较差异无统计学意义(P>0.05);治疗后2组患者的PRI、PPI和VAS均低于治疗前,差异有统计学意义(P<0.01);治疗后芒针组和普通针刺组组间比较,PRI、PPI和VAS差异有统计学意义(P<0.05)。

表2 简化McGill疼痛问卷评分比较分)

注:与治疗前比较:*P<0.01;与普通针刺组比较:△P<0.05

3.2 2组患者治疗前后IgG、IgM水平比较

表3显示,治疗前2组患者血清免疫球蛋白IgG、IgM比较差异无统计学意义(P>0.05),治疗后2组患者IgG、IgM与治疗前比较差异有统计学意义 (P<0.05);治疗后芒针组与普通针刺组IgG变化比较差异有统计学意义 (P<0.05),IgM比较差异无统计学意义(P>0.05)。

表3 治疗前后IgG、IgM水平比较

注:与治疗前比较:*P<0.05;与普通针刺组比较:△P<0.05

3.3 2组患者治疗前后JOA评分比较

表4显示,治疗前2组患者JOA评分比较差异无统计学意义(P>0.05),治疗后2组患者的JOA评分比较芒针组优于普通针刺组,差异有统计学意义(P<0.01);治疗后芒针组患者的JOA评分高于普通针刺组,差异有统计学意义(P<0.05);治疗组的改善率优于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。

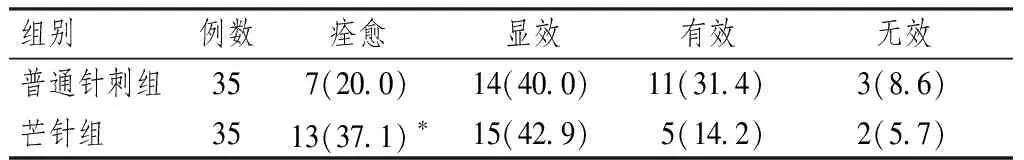

3.4 2组患者总体疗效比较

表5显示,2组患者的总有效率比较差异无统计学意义(P>0.05),但是芒针组痊愈率明显高于普通针刺组(P<0.05),提示芒针组总体恢复程度优于对照组。

表4 2组患者治疗前后JOA评分比较分)

注:与治疗前比较:*P<0.01;与普通针刺组比较:△P<0.05

表5 2组患者总体疗效比较[例(%)]

注:与普通针刺组比较:*P<0.05

4 讨论

腰椎间盘突出症作为针灸治疗肌肉骨骼系统疾病的第三大病谱[6],针刺疗法在缓解腰部及下肢疼痛方面作用显著。《素问·刺要论篇》记载:“病有浮沉,刺有浅深,各至其理,无过其道”。 临床发现,针刺效果与进针深度、角度和方向有关。腰椎间盘突出症病位较深,普通毫针针短刺浅,针不到位,芒针体长刺深,直达病所,能产生更有效的刺激作用。以腰部夹脊穴为主要取穴的芒针速刺疗法,充分发挥芒针优势,疏通深层气血,通过调整竖脊肌为主的腰背部肌群,放松痉挛的肌肉软组织,恢复腰椎动、静力平衡,改善腰椎功能[7]。

腰椎间盘突出症的发病机制主要包括机械受压学说、化学神经根炎学说和自身免疫学说3种主要观点。自Naylar在1962年最早提出腰椎间盘局部存在自身免疫反应观点以来,越来越多的证据证明自身免疫反应在腰椎间盘突出症的发病机制中发挥重要作用[8]。髓核是人体最大的无血管封闭组织,与机体体液免疫系统基本隔绝,一旦包围髓核周围纤维环产生破裂导致髓核突出,突出髓核在与机体免疫系统接触后产生免疫反应,局部产生抗体,抗体进入外周血后使血清中免疫球蛋白IgG、IgM等免疫因子增高,同时这些抗体的产生又能导致突出部位的炎性水肿和神经根肿胀,进而导致神经根支配区域的疼痛[9-10],所以患者的疼痛程度与免疫反应所导致的神经根炎症程度有关。芒针体长,针尖能直达或接近突出椎间盘部位或病变周围神经组织,改善局部微循环,促进炎性水肿的吸收,减轻神经根的肿胀压迫,消除或缓解疼痛症状[11-12]。

腰椎间盘突出症免疫调节机制复杂,髓核作为自身抗原所引起的免疫反应涉及多种免疫因子的调节。本研究选取IgG、IgM为研究对象,通过临床观察与检验数据的对照表明,芒针速刺法治疗腰椎间盘突出的免疫机制与治疗过程中有效降低IgG、IgM有一定的关系。结果显示,IgG的变化程度高于IgM,

分析原因可能在于IgM半衰期短,而入组患者病程较长所致,同时表明在病程相对较长时,IgG的变化与临床症状的改善程度关联性更强。