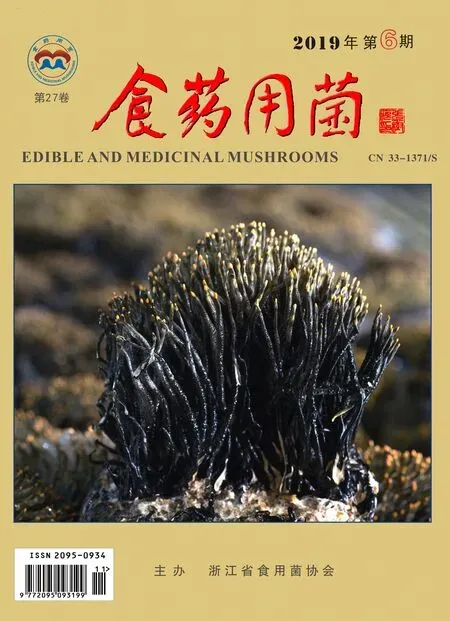

野生桦剥管菌驯化栽培初探

2019-12-16杜忠伟胡志强亢学平

杜忠伟 胡志强 亢学平 李 建 王 旭 王 鑫

(延边朝鲜族自治州农业科学院,吉林 延边 133000)

桦剥管菌[Piptoporus betulinus(Bull.ex Fr.)Karst.]又名桦孔菌、桦滴孔菌、桦多孔菌,市场流通名为“白灵芝”。隶属于真菌界(Fungi)、担子菌亚门(Basidiomycota)、层菌纲(Hymenomycetes)、非褶菌目(Polyporales)、多孔菌科(Polyporaceae)、剥管菌属(Piptoporus)。该菌生于桦树的树干或倒木上,主要分布在我国黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古、甘肃、四川、云南、贵州、新疆、西藏、河南、陕西、福建、安徽、湖南等地[1,2]。

子实体中等至较大,无柄或几乎无柄。菌盖扁平,扁半球形,近肉质至革质,靠基部着生部分常凸起,大小 4~24×5~35(cm),厚 1.5~9.0 cm,表面光滑,初期乳白色,后呈褐色,有一层薄表皮,可剥离露出白色菌肉,边缘内卷[3]。桦剥管菌是一种木材褐腐真菌,可分泌纤维素和半纤维素酶,能高效分解纤维素。嫩时可食用,子实体可分离多孔菌酸、蹄菌酸等多种药用物质,有抑制分枝杆菌、抵抗化脓小球菌生长、抑制小白鼠肉瘤、抵抗小白鼠及猴子的脊髓灰质炎等作用[4,5]。

目前我国未见有人工栽培的报道,而野生的桦剥管菌在民间已有很长的食用和药用历史,作为一种药用大型真菌应该得到重视与开发。因此,我们对采集的野生桦剥管菌进行人工驯化栽培试验,以期为开发应用研究提供基础资料。

1 材料与方法

1.1 菌株来源

采集自长白山地区桦树林中的野生大型真菌,经形态学鉴定,确定为桦剥管菌(P.betulinus)。对子实体进行组织分离获得菌种,编号为YBHB-1,保存于延边农业科学院食用菌研究所。

1.2 母种培养基制作

PDA培养基:马铃薯200 g/L,葡萄糖20 g/L,琼脂粉20 g/L,蒸馏水定容至1 L,pH自然。采用20×200(mm)的玻璃试管,接种后放入25℃恒温培养箱中培养,观察记录菌丝的定植时间、长势、颜色、满管时间。

1.3 原种培养基制作

按照玉米粒80%、木屑10%、麸皮8%、石膏1%、白灰1%的培养基混合配制,含水量60%。选用750 mL专用菌种瓶装料,接种后放入25℃恒温培养箱中培养,观察记录菌丝的定植时间、长势、颜色及满瓶时间。

1.4 出菇试验

培养料配方:桦树木屑76%,麦麸20%,黄豆粉2%,白灰1%,石膏1%,含水量60%~65%。采用15×30×0.06(cm)规格的聚丙烯塑料袋装料,每袋装湿料重1.25 kg。装好后放入高压灭菌锅,121℃灭菌2 h,冷却至30℃以下,转移至接种室接种。接种后置于25℃培养室,前期避光培养,后期给予适当的散射光促进原基形成,观察记录菌丝长满袋时间和原基形成时间。

形成原基后转移至出菇实验室,根据其原始生长环境特点,保持生长温度不高于25℃,相对空气湿度为80%~85%,保持散射光照,通风良好,促进子实体生长。观察记录子实体的形态特征。

2 结果与分析

2.1 驯化条件下的桦剥管菌菌丝生长

通过对桦剥管菌母种、原种及栽培种的培养发现,其菌丝在PDA培养基中生长速度快,且菌丝洁白、粗壮,少有气生菌丝产生。原种接种后第2天开始萌发吃料,经过15天左右菌丝基本长满原种瓶,18天完全长满瓶。栽培种接种后3天菌丝萌发,35~40天菌丝长满袋,此时菌袋表面菌丝不浓密但粗壮,部分菌包会吐水,有异味,菌包不紧实,随着光照的刺激会在菌包表面长出圆球状的原基(表1)。

2.2 出菇试验结果

出菇情况详见图1。原基形成后进行开口出菇,选择在长出原基的部位划口,不要划伤原基。经过15天左右培养,原基分化形成半圆形子实体。通过比较形态特征,发现其与野生的相似,子实体半圆形,初期颜色洁白,后期在菌盖表面产生深棕色色素,使菌盖表面形成深棕色菌皮。菌柄短小,待菌盖完全形成后测量子实体大小为8~10×5~8(cm),厚度1~3 cm。采收成熟子实体,经烘干后菌盖表面出现裂纹,称重为9~20 g/个。

图1 桦剥管菌子实体形态特征

3 结论与讨论

对采自长白山地区的野生桦剥管菌菌株YBHB-1进行驯化栽培试验,根据原生环境,选用桦木屑作为主要栽培原料,成功获得栽培子实体。研究发现,其菌丝在PDA母种培养基和玉米粒为主的原种培养基中生长快速,在以桦木屑为主的栽培种培养料中生长正常。菌丝长满菌袋后,表现菌丝不浓密,菌袋不紧实,易产生黄水,能使木屑培养基腐烂,产生异味。后期在菌袋表面形成圆球状原基。出菇培养期间发现,该菌子实体生长阶段需要充足的氧气,在18~25℃下均能形成子实体。

刘欣等的研究表明,桦剥管菌对白桦木材具有较强的降解能力,且其腐朽后的木材呈红褐色,易粉碎[6]。李翠珍等研究表明,桦剥管菌是一种典型的褐腐菌,可分泌纤维素和半纤维素酶,分解木材中的纤维素和半纤维素[7]。根据本研究结果,它是一种分解能力较强的木腐菌。

2016 年,Małgorzata Pleszczyńska等报道,桦剥管菌人工栽培获得成功,并证实人工栽培的子实体与野生的具有相当的抗癌特性[8]。桦剥管菌作为一种药用真菌,国内研究主要集中在木材的降解机理、药用价值及有机污染物降解作用等方面[9,10],未见对其栽培特性的研究报道。我们利用菌株YBHB-1进行栽培试验,成功获得子实体,为进一步开发利用桦剥管菌提供了基础资料。未来将探索研究其最佳生长条件和规模化生产,使之成为一种能广泛开发应用的药用真菌。