肩关节镜引导下肩胛上神经阻滞在肩袖损伤术后镇痛中的疗效分析

2019-12-03曹世超王静成颜连启宫伟张耀费文勇

曹世超,王静成,颜连启,宫伟,张耀,费文勇

(1.大连医科大学 研究生院,辽宁 大连 116000;2.江苏省苏北人民医院 关节外科,江苏 扬州225001;3.江苏省苏北人民医院 麻醉科,江苏 扬州 225001)

肩关节镜手术创伤小、恢复快,是目前临床上治疗肩袖损伤最有效的方法,但术后30.00%~70.00%的患者会产生剧烈的疼痛,减轻术后疼痛有利于患者的康复和提高患者满意度,术后疼痛成为评价手术成功的关键指标[1-2]。为了提升术后镇痛效果,多种外周神经阻滞方法应用于临床[3]。超声引导下肌间沟臂丛神经阻滞镇痛效果明显(麻醉范围包括整个肩部、上臂桡侧、前臂和手),是临床上最常用的镇痛方法之一[4],但可引起膈神经麻痹等严重并发症(2.88%)[5]。肩胛上神经阻滞是肩袖修补手术应用最广泛的区域神经阻滞[6],约70.00%的肩关节感觉神经纤维受肩胛上神经支配,其中冈上肌和冈下肌直接受肩胛上神经支配,其余30.00%受腋神经、肌皮神经和胸外侧神经等关节感觉神经纤维支配[7-8]。目前,关节镜引导下肩胛上神经阻滞报道较少,本研究对其镇痛疗效进行分析。

1 资料与方法

1.1 一般资料

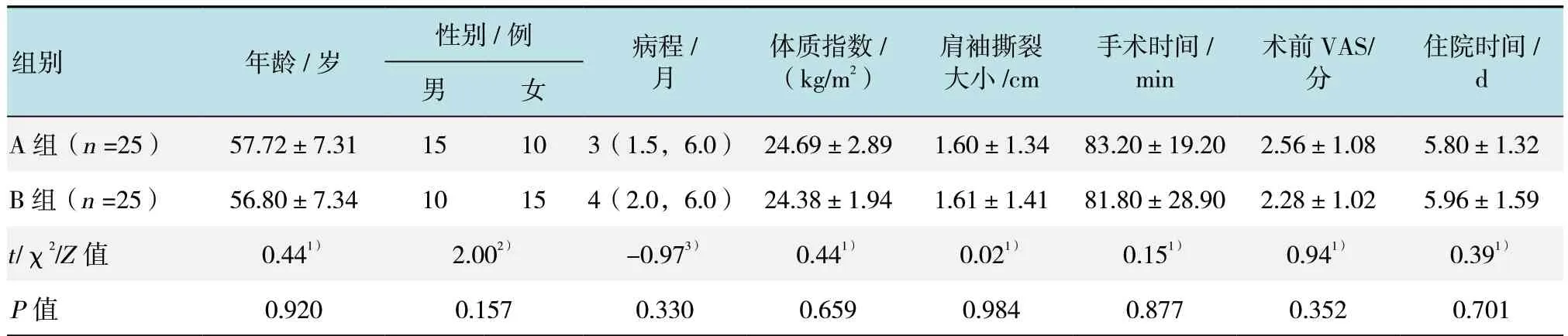

选择苏北人民医院 2018年 4月-2018年 6月确诊为肩袖损伤并择期行肩关节镜下肩袖修复术的患者50 例。其中,运动损伤12 例,外伤20 例,退变性损伤18 例;左肩20 例,右肩30 例。纳入标准:①因肩袖损伤拟行择期关节镜手术;②年龄为20 ~70岁;③术前磁共振成像(magnetic resonance imaging,MRI)检查诊断,需要进行肩袖修补术;④了解试验目的并同意本治疗方案。排除标准:①不能耐受肩关节镜下肩袖修补术;②关节镜手术中转为开放手术;③受累侧有乳房切除史;④脊柱和上肢病变引起的周围神经病变;⑤习惯性使用阿片类镇痛药物;⑥对局麻药物过敏;⑦不能理解本研究目的或难以对本研究方案做出确切评价。纳入本研究的患者通过随机数字表由非实验研究人员按患者入院时间顺序随机分为A组(n=25)和B 组(n=25)。两组患者一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05)。见表1。本研究获医院伦理委员会批准(批件号:苏北人民医院伦理委员会2018052),所有患者均签署知情同意书。

1.2 方法

1.2.1 麻醉和镇痛方案肩关节镜手术术中采用侧卧位,对麻醉深度和术中肌松要求较高,故所有手术均采用气管插管全身麻醉。采用丙泊酚2.0 ~2.5 mg/kg、舒芬太尼1.0 ~2µg/kg、罗库溴铵6.0 mg/kg 进行全麻诱导。麻醉维持应用靶控输注丙泊酚,持续输注瑞芬太尼,间断追加阿曲库铵。全身麻醉诱导、维持和拔除气管导管由同一麻醉医师完成。

表1 两组患者一般资料比较Table 1 Comparison of general data between the two groups

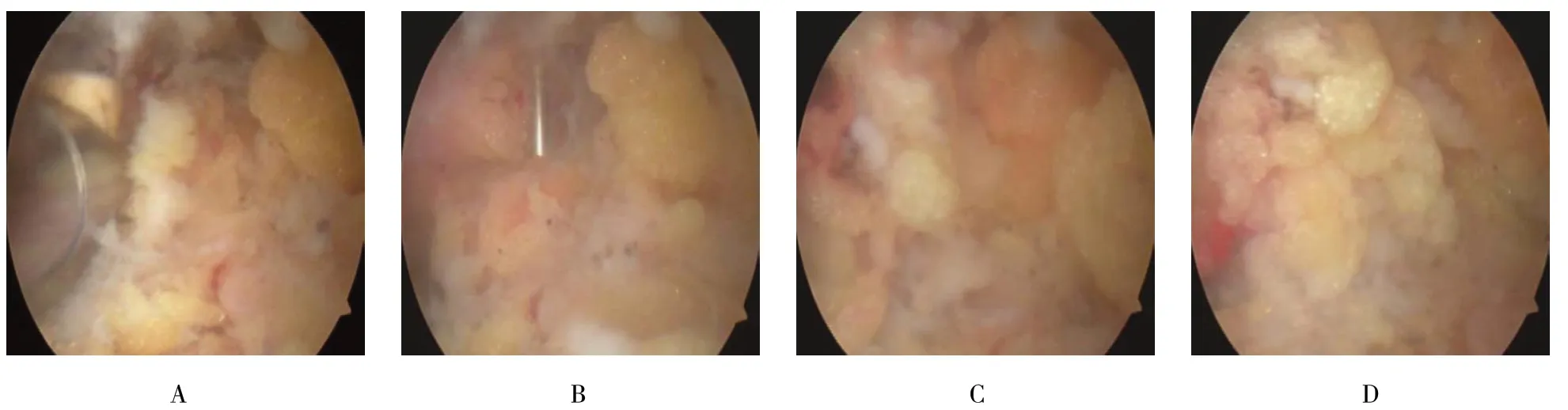

1.2.2 A 组患者采用肩关节镜引导下肩胛上神经阻滞常规肩峰下射频切断喙肩韧带,完成肩峰成型术。进行肩袖修补术后,关节镜从外侧入路置入,视野对准肩胛骨冈盂切迹处,射频松解软组织,直至出现黄色脂肪组织,探钩进一步探及肩胛骨冈盂切迹,大致确定肩胛上神经走行范围。经肩峰内侧角用长度15 cm 的18 号穿刺针在沿身体的横轴向肩部方向倾斜60°,经皮插入到冈盂切迹。关节镜直视下观察冈盂切迹周围组织,随穿刺针上下活动而出现震动并回抽无血液后,取0.2%罗哌卡因20 ml 注射。见图1。

1.2.3 B 组患者采用B 超引导下肌间沟臂丛神经阻滞患者全麻后取平卧位,头偏向对侧,常规消毒,超声引导下对肌间沟神经丛进行定位,在找到位于前斜角肌外下方类圆形低回声的神经干后,用18 号长度15 cm 穿刺针平面内穿刺法进行穿刺,调整角度,在臂丛的后外侧和前上方各注入0.2%罗哌卡因10 ml。见图 2。

图1 肩关节镜引导下肩胛上神经阻滞Fig.1 Arthroscopy-guided suprascapular nerve block(SSNB)

图2 超声引导下肌间沟臂丛神经阻滞Fig.2 Ultrasound- guided interscalene brachial plexus block(ISB)

1.2.4 手术方法患者体位为侧卧位,术中进行控制性降压,收缩压尽量保持在90 ~100 mmHg,手术肩用牵引架予以屈肘位牵引,术中采用水泵控制水压。盂肱关节内观察入路采用前侧及后侧入路,了解肱二头肌长头腱、关节囊、关节软骨以及肩袖关节内止点的损伤情况。将关节镜置入肩峰下间隙,予以肩峰下滑囊清理,用射频将喙肩韧带切断,肩峰前缘、外侧缘用磨钻打磨、清理骨赘,完成肩峰下减压。肩袖断端和止点足印区予以新鲜化处理,抓钳预复位后,置入带线锚钉,对肩袖予以传统双排修复。冲洗关节腔和肩峰下间隙,术后一般不留置引流管,撤关节镜,缝合切口,术区棉垫包扎,患肢肩臂固定带制动。

1.3 观察指标

比较两组患者术后 2、4、8、12、24 和 48 h静息状态下的视觉模拟评分(visual analogue scale,VAS)和肢体麻木情况、术后48 h 内非甾体止痛药用量和哌替啶使用量(术后常规服用艾瑞昔布镇痛,疼痛明显、VAS 评分>3 分时,氟比洛芬酯50 mg 静脉滴注;如6 h 后疼痛再次>3 分,追加一次;VAS 评分>5 分时,予以哌替啶50 mg 肌注)。术后48 h 镇痛效果的满意度评分(0 ~10 分):0 代表不满意,10代表很满意。各指标评估前均对患者进行模拟教育。

1.4 统计学方法

采用SPSS 24.0 软件进行统计学分析,W 检验进行正态性检验,F 检验进行方差齐性检验。正态分布的计量资料以均数±标准差(±s)表示,数据组间比较釆用独立样本t检验;非正态分布的计量资料以中位数(四分位数)[M(QL-QU)]表示,两组间比较采用非参数Mann-WhitneyU检验;计数资料比较采用χ2检验,术后麻木感发生率比较采用Fisher 确切概率法;P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组患者静息状态下VAS 评分比较

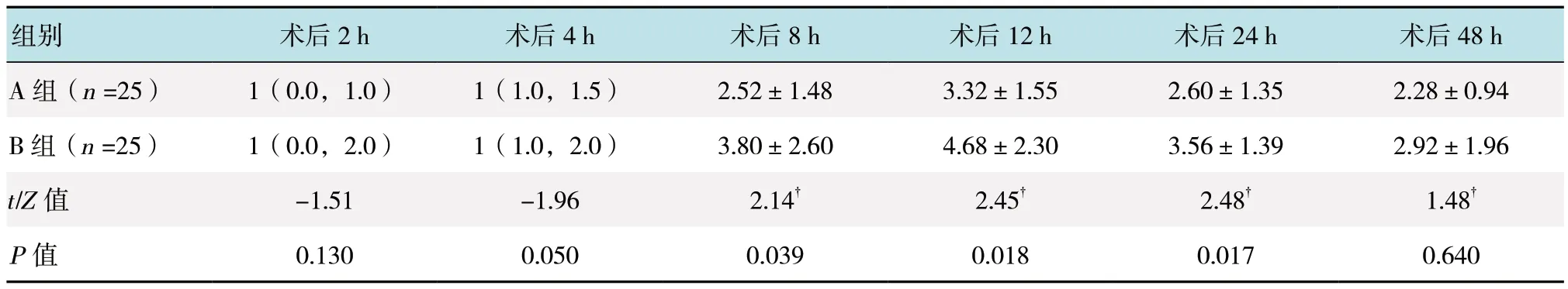

A 组患者术后8、12 和24 h 静息状态下VAS 低于对照组,差异均有统计学意义(P<0.05);术后2、4 和48 h 静息状态下VAS 与B 组比较,差异均无统计学意义(P<0.05)。见表 2。

2.2 两组患者术后使用镇痛药物比较

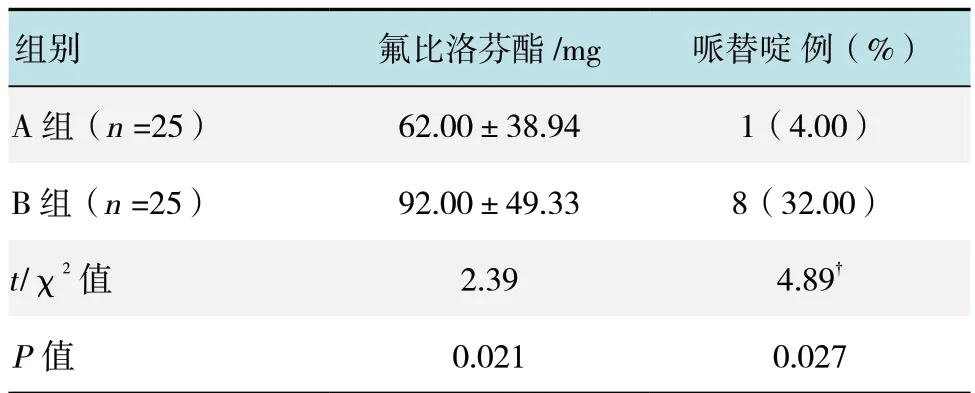

两组患者术后镇痛药氟比洛芬酯使用量比较,差异有统计学意义(P<0.05);A 组哌替啶使用率4.00%,B 组32.00%,差异有统计学意义(P<0.05)。见表 3。

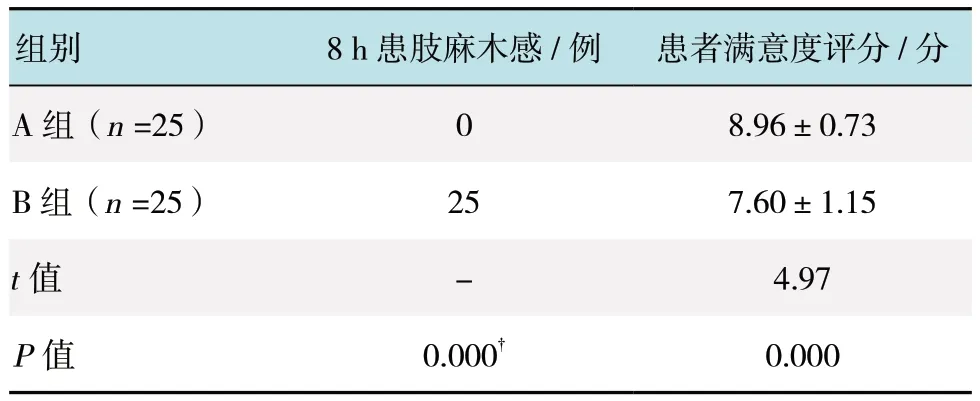

2.3 两组患者不良反应情况和术后48 h 患者满意度比较

术后48 h 内,A 组患肢麻木发生率为0.00%;B组患者术后均出现不同程度患肢麻木感,两组比较,差异有统计学意义(P<0.05),48 h 内患肢麻木感逐渐消失。两组患者术后48 h 患者满意度评分比较,差异有统计学意义(P<0.05)。见表4。

表2 两组患者术后静息状态下VAS 评分比较 (分,±s)Table 2 Comparison of VAS score at rest after operation between the two groups (score,±s)

表2 两组患者术后静息状态下VAS 评分比较 (分,±s)Table 2 Comparison of VAS score at rest after operation between the two groups (score,±s)

注:† 为t 值

组别 术后2 h 术后4 h 术后8 h 术后12 h 术后24 h 术后48 h A 组(n =25) 1(0.0,1.0) 1(1.0,1.5) 2.52±1.48 3.32±1.55 2.60±1.35 2.28±0.94 B 组(n =25) 1(0.0,2.0) 1(1.0,2.0) 3.80±2.60 4.68±2.30 3.56±1.39 2.92±1.96 t/Z 值 -1.51 -1.96 2.14† 2.45† 2.48† 1.48†P 值 0.130 0.050 0.039 0.018 0.017 0.640

表3 两组患者术后镇痛药物使用量比较 (±s)Table 3 Comparison of postoperative analgesic dosage between the two groups (±s)

表3 两组患者术后镇痛药物使用量比较 (±s)Table 3 Comparison of postoperative analgesic dosage between the two groups (±s)

注:† 为 χ2 值

组别 氟比洛芬酯/mg 哌替啶 例(%)A 组(n =25) 62.00±38.94 1(4.00)B 组(n =25) 92.00±49.33 8(32.00)t/χ2 值 2.39 4.89†P 值 0.021 0.027

表4 两组患者术后不良反应和满意度比较Table 4 Comparison of postoperative adverse reactions and satisfaction between the two groups

3 讨论

控制术后疼痛是患者早期康复、恢复日常生活和决定住院时长的重要因素[9]。有研究[10]显示,全麻术后患者在控制术后疼痛和其他不良事件后,平均住院时间减少9.60%。

临床上有多种镇痛方法可以缓解肩关节术后疼痛,最常用的是患者自控静脉镇痛泵,但会引起副作用,如:恶心,呕吐,头晕,瘙痒,呼吸抑制,便秘,住院时间过长[11]。其他镇痛方法包括臂丛神经阻滞、肩胛上神经阻滞和腋神经阻滞等局部镇痛。B 超引导下臂丛神经阻滞是肩关节镜手术中最常用的镇痛方法之一[12]。SINGELYN 等[13]研究显示,此方法是肩关节镜下肩峰成形术中最有效的镇痛方法。但这种方法阻滞范围广,麻醉风险较大,可引起膈神经麻痹、霍纳综合征和气胸等并发症,与肩胛上神经阻滞比较,镇痛持续时间相对较短[14-15]。

肩胛上神经为混合性神经,起自臂丛的上干(C5、C6),向后经过肩胛上切迹进入冈上窝,伴肩胛上动脉一起绕肩胛上外侧缘转入冈下窝,分布于冈上肌、冈下肌的运动支和喙锁、肩锁韧带、肩锁关节、盂肱关节和肩峰下囊感觉支[16]。了解肩胛上神经的解剖学是阻滞的基础。肩胛上神经走形稳定,通过有效阻滞术侧感觉和运动神经,能满足手术镇痛需要,可在肩关节镜下操作,但临床上应用较少[17]。关节镜指导下的肩胛上神经阻滞比其他引导方式具有更精确的局部神经阻滞作用,能减少肩关节镜手术中因盐水冲洗造成的局部麻醉药流失[18]。本研究比较局部注射罗哌卡因进行肩胛上神经阻滞与臂丛神经阻滞镇痛效果,结果显示,两组镇痛效果均良好,镇痛优良率高;与常规臂丛神经阻滞镇痛比较,术后以低浓度(0.2%)罗哌卡因进行肩胛上神经阻滞镇痛,能明显降低患者静息状态下术后8、12 和24 h 的VAS 评分,差异有统计学意义(P <0.05)。与 B 组比较,A 组 25 例患者未见不良反应,无术后上肢麻木,明显提高了患者镇痛满意率。

对肩关节镜引导下肩胛上神经阻滞来说,准确的定位是发挥良好镇痛效应的关键[19-20]。过去的定位方式通常是解剖定位和盲探操作,创伤较大,容易损伤神经、肌肉,且阻滞效果不确定[21]。有研究[22]表明,肩胛上神经平面阻滞与臂丛神经阻滞比较,可以消除气胸等风险,安全性更高。KO 等[23]研究认为,在中等肩袖撕裂修补手术中,与盲法肩胛上神经阻滞比较,关节镜引导下肩胛上神经阻滞在术后48 h 内VAS 改善明显,患者满意度明显提高。本研究利用肩关节镜引导,能准确判断肩胛上神经走行及穿刺针头大致深度,既能避免组织损伤,也使定位更准确,为肩胛上神经阻滞良好镇痛效应的发挥提供了必要条件。两组患者术后2 和4 h 镇痛效果相当,整体疼痛不明显,部分因为全身麻醉效果未完全消除影响;术后48 h时,由于镇痛药物干预及疼痛高峰期已过,VAS 也无明显差异。虽然两组患者术后2、4 和48 h VAS 差异无统计学意义,但镇痛药物氟比洛芬酯使用量A 组比B 组少,差异有统计学意义(P <0.05)。哌替啶为阿片类镇痛药,本研究为静脉使用非甾体抗炎药,在疼痛无法缓解且VAS 疼痛评分>5 分时使用,B 组患者使用例数较A 组多,两组比较,差异有统计学意义(P <0.05);术后 48 h 内 A 组患肢麻木感发生率 0.00%(0/25),B 组患者术后均有不同程度的患肢麻木无力感,差异有统计学意义(P <0.05),证明肩胛上神经阻滞范围较臂丛神经阻滞范围小、精确度高,对术后患肢运动感觉的影响较小。两组患者均未见其他明显不良反应。

综上所述,对于行肩关节镜手术的患者,肩关节镜引导下肩胛上神经阻滞能发挥良好的术后镇痛效果,术后镇痛药物使用量少,48 h 内患肢无麻木感,更易被患者接受,可以在临床推广。