“义阳三关”两周时期的区位发展与东畿开发*

2019-11-28于薇

于 薇

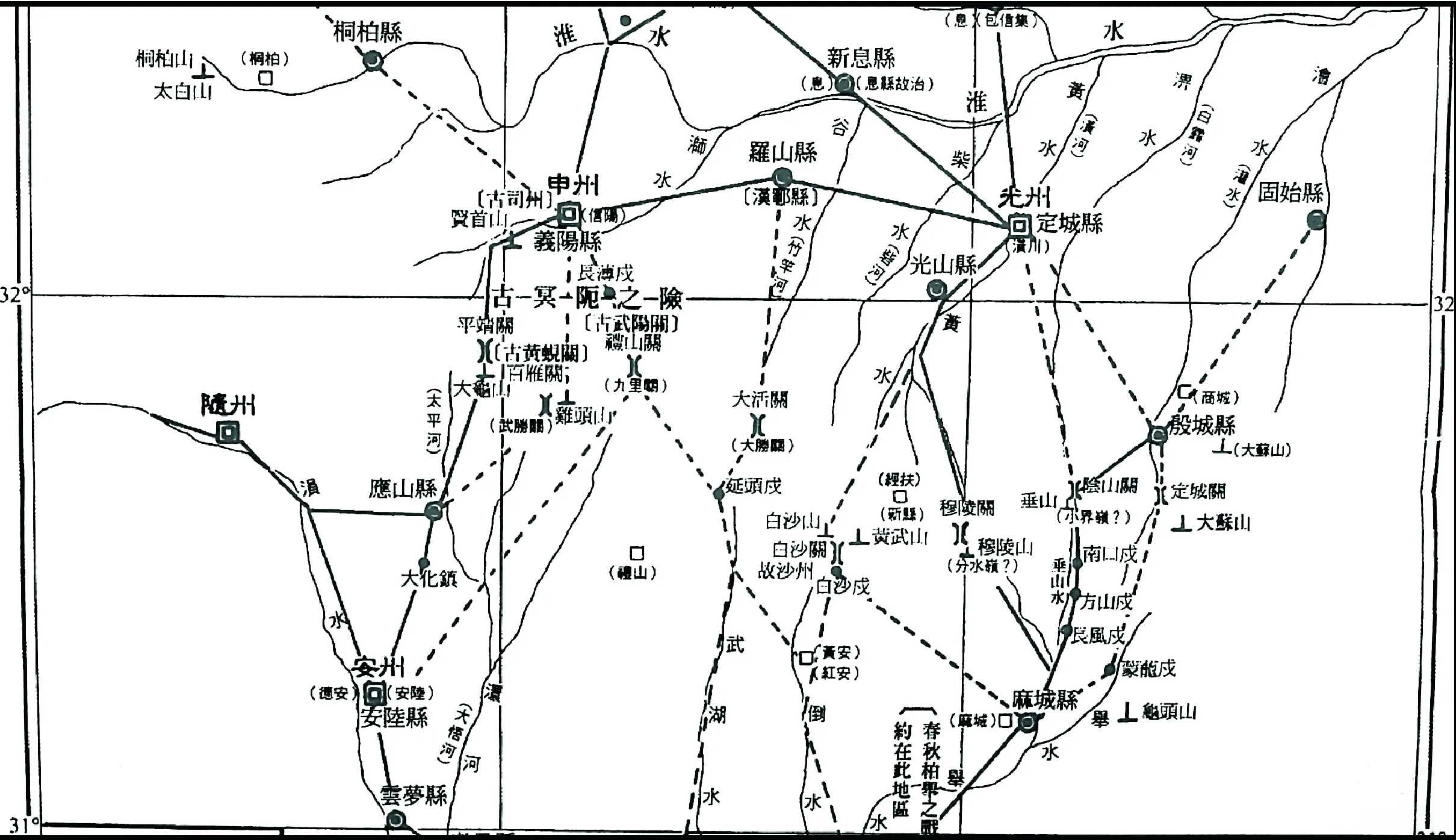

“义阳三关”位于桐柏山与大别山之间,是华中地区著名的军事要隘,在中国历史上,基本是一旦南北对峙,三关即成咽喉。由于自古以来在此处发生很多重要事件而声名显赫,“义阳三关”的历史文献材料比较丰富,很适宜进行史学研究。但实际上,以历史交通地理的角度,从区域发展、交通网络入手对义阳三关进行深入分析的学术成果并不多。

目前学界对于中国古代交通问题的研究与传统的“形势之学”比较类似,主要以考订位置、复原线路为主,尺度上往往是全国或大区干线级的,精细的、过程性的研究不多;年代上,则多集中于中古以后,先秦时期的研究成果相对较少(1)目前中国古代交通地理方面最有代表性的著作是严耕望先生的《唐代交通图考》(“中央”研究院,2003年),对既有研究的总结点评,参见王子今先生:《中国交通史研究一百年》(《历史研究》2002年第2期)。。实际上,交通牵扯的问题很多,交通地理的研究,与政治地理、经济地理及断代史、制度史都有深度结合的很大潜力。

“义阳三关”在交通与军事上的区位发展,两周时期经历了较快的过程,这一过程体现了华夏地区交通网络肇始阶段的特点,即关键交通节点的发展与周边区域经济开发相呼应,同时受早期政体制度方面的特性影响。义阳三关在区位上重要性的获得,以自然条件为前提,以西周恭懿以后成周附近的经营为大背景,也与西周存在“王畿—封国”这样的政治地理空间结构有关,呈现从“交通要道”发展为“军事要隘”的轨迹。本文即尝试从交通的角度,结合经济因素,在两周时期王畿与封国互动的过程中,对“义阳三关”这组著名关隘的区位发展问题加以分析。

一 、“因山为障”与“平易无险”:义阳三关的地形特点

“三关”之说,最早见于南北朝时期顾野王所著《舆地志》,其文云:

司州义阳郡有三关之险隘,平靖、武阳、黄岘三关是也。(2)王象之《舆地纪胜》卷80《信阳军·风俗形胜》引。北京:中华书局,1992年,第2604页。

可见“三关”从见诸文献之初,就是三座关隘联称。不过各关之名为当时之称。此三关的相关记载最早见于《左传》定公四年,其文云:

这段话涉及的史事是吴与蔡、唐联合伐楚,军队集结于淮河上游,今光州信阳之间,楚军将领左司马戌向统帅子常建策,请诱敌深入之后阻塞大隧、直辕、冥阨断其退路,以争取在楚境之内歼灭敌军。从左司马戌言及的形势可见,此三关位于交通线之上,且为狭窄易阻断之处,所以杜预注此条云“三省汉东之隘道”。到南宋,王象之在其地理名著《舆地纪胜》中谈到此三者即顾野王所云之义阳“三关”:

所谓大遂,即黄岘关。直辕、冥阨,乃武阳、平靖也。(4)王象之:《舆地纪胜》卷80《信阳军·风俗形胜》引。第2605页。

《左传》中楚国这三处交通节点,与后世的义阳三关对应。同时代的王应麟在《通鉴地理通释》中所言更明确:

《左传》大隧即黄岘,直辕、冥阨乃武阳、平靖也。黄岘,今名九里关,在军南百里。武阳,在今大寨岭,军东南九十里。平靖,今名行者陂,在军南七十五里。(5)王应麟:《通鉴地理通释》卷13《晋宋齐梁陈形势考·齐重镇·义阳 三关》,《景印文渊阁四库全书》第312册,台北:台湾商务印书馆,1983年,第195页。

可见,三关除南北朝时期之名依然可考外,宋代还各有异名,分别为九里关、大寨岭和行者陂。文中所谓“军南”、“军东南”之“军”,即因避宋太宗讳改为“信阳军”的“义阳军”。江永《春秋地理考实》言:“魏置义阳郡。义阳有三关之塞。义阳在宋为信阳军,今信阳州是也,属河南汝宁府。”(6)江永:《春秋地理考实》卷3《定公四年》,《景印文渊阁四库全书》第181册,台北:台湾商务印书馆,1983年,第312页。即今湖北省随州广水和河南省信阳罗山之间桐柏山、大别山连接处的豫鄂省界之上。除被合称为“义阳三关”外,文献中,三关还被合称为“城口”。《左传》定公四年史皇云“塞城口而入”,杜预注云:

三隘道之总名。(7)《左传·定公四年》,杜预注,孔颖达疏:《春秋左传正义》卷54,阮元:《十三经注疏》(嘉庆二十年南昌府学刊本影印本),北京:中华书局,1980年,第2136,2136页。

顾祖禹则在《读史方舆纪要》中将二者对应:

三关总名曰城口,楚史皇所谓:“塞城口而入”。(顾氏自注《舆地广记》:“罗山县有石城山,古所谓冥阨也。”)(8)顾祖禹:《读史方舆纪要》卷46《河南重险·黽阨》,北京:中华书局,2005年,第2124页。

宋人讲三关沿用经文,顺序为“大隧、直辕、冥阨”,即黄岘、武阳、平靖来排列。而在清人文献中,三关排列的顺序则多为平靖、武阳、黄岘(9)如顾祖禹《读史方舆纪要》卷46:“三关者,一曰平靖关,即《左传》之冥阨也。其关因山为障,不营濠隍,故以平靖为名。一曰武阳关……一曰黄岘关,亦名百雁关,俗讹为白雁,又谓之九里关,即《左传》之直辕也。”。

平靖即冥阨,也写作黾阨,是三关中最险者。其关位于信阳县南、桐柏山脉与大别山脉的衔接处,因在武阳关、黄岘关之西,所以也称“西关”。此关后世相当著名,《淮南子》即云冥阨为天下九塞之一(10)刘安著,何宁集释:《淮南子集释》卷4《坠形训》,北京:中华书局,1998年,第314页。。顾祖禹在河南“重险”目中,专列“黽阨”一条,其文称“黽阨塞在汝宁府信阳州东南九十里,湖广应山县北六十五里。亦曰冥阨,亦曰黽塞,(亦作鄳阨)……又谓之平靖关……(旧志:关在信阳州南七十五里),宋时名为行者坡。其地有大、小石门,凿山通道,实为险阨。”(11)顾祖禹:《读史方舆纪要》卷46《河南重险·黽阨》,第2124,2125页。王应麟《通鉴地理通释》曾描述此关云:“(故平靖关)义阳有三关之塞,此其一也……此关因山为障,不营濠隍,故名平靖关……罗山县有石城山,《史记》魏攻冥阨,谓此山也。《寰宇记》义阳山在军治东五十步,冥阨塞在军东南五十五里,有大小石门,皆凿山为道,以通往来。荆楚守隘之地也。”(12)王应麟:《通鉴地理通释》卷13《晋宋齐梁陈形势考·齐重镇·义阳 三关》,《景印文渊阁四库全书》第312册,第195页。看起来,此关在地理上的特点是因山为障、不用修筑高墙深垒,实守天险。

图1 “义阳三关”及周边地区交通图

三关中另外两关地点和名称的对应,则存在一些争议。主要是入清以后,胡渭的说法与王应麟《通鉴地理通释》不同。江永谈到过这个问题。他在《春秋地理考实》中称:

胡渭曰“应山县北有义阳三关,一曰平靖关,一曰黄岘关,又名百鴈关,一曰武阳关,又名澧山关,即古之大隧、直辕、冥阨也。大隧即武阳,直辕即黄岘,冥阨即平靖也。”按:此与《通释》小异。三关自西而东,平靖在西,黄岘在中,武阳在东。《左传》所举者,自东而西,故大隧在东,直辕在中,冥阨在西。宜如胡氏所配也。(13)江永:《春秋地理考实》卷3《定公四年》,《景印文渊阁四库全书》第181册,第312页。

争议在于黄岘、武阳二关,何为大遂,何为直辕。江永同意胡渭的看法,认为从地理位置上看,应该武阳为大遂,黄岘为直辕,王应麟认为黄岘为大遂、武阳为直辕有误。但江永没有提到的是,除王应麟外,王象之也是同样说法,所以黄岘、武阳为大遂、直辕是代表了宋人的看法,从年代上更早。

无论名称对应究竟孰是孰非,黄岘、武阳二关从自然地理条件上看具有不小的同质性,地形类似,都属于宽平之地。文献中谈武阳关,明言“平易无险”。顾祖禹《读史方舆纪要》云:“亦名沣山关,即《左传》之大隧也……地名大塞岭。薛氏曰‘三关之险,大寨岭为平易’是也。”(14)顾祖禹:《读史方舆纪要》卷46《河南重险·黽阨》,第2124,2125页。照顾祖禹的说法,武阳关不是天险型的关隘,黄岘关的情况也类似。所以,这两关的地形都与山高谷深实守天险的平靖关不同。虽然从通达性上看,武阳关和黄岘关都不错,属于天然的交通通道,但这种开阔的地势,却不是天生的军事咽喉。

而且,作为军事要塞的三关,不是单一层次的形态,而是三关相维并与宛洛、信阳互相支撑的一组军事重险,即如王象之《舆地纪胜》所载:

莫汲尝论之曰:三关险矣。关外百里皆险也。若敌人得信阳,将与我分险而守,营要陂以抗武阳,营鸡头以抗平靖,营石门以抗黄岘,若弃信阳,是举三关并弃之也。信阳与三关势如首尾,将欲全三关,必先固守信阳。

又称:

欲复宛洛二都,必自此地始。当使与三关控扼,缓急相应。(15)王象之:《舆地纪胜》卷80《信阳军·风俗形胜》,第2605,2604页。

这种空间结构形态是由三关中两关平易、一关险阻的地理特征决定的,也是在三关所在区域发展过程中自然形成的。从历史进程看,义阳三关随区域发展成为交通要道,又因区域对抗成为军事要隘。而且,整个过程中还隐含一个不容忽视的因素,即周代贵族出行及征战使用的交通工具:马车。这些问题,我们将在后文中进一步分析。

二、恭懿时期东畿开发与三关交通区位形成的经济背景

后世谈“义阳三关”,常称其军事地位成就于魏晋以后,如顾祖禹《读史方舆纪要》即云:“自魏晋以后,鄳阨之地常为南北重镇,所谓义阳有三关之塞也。”(16)顾祖禹:《读史方舆纪要》卷46《河南重险·黽阨》,第2125页。当然,三关之重不会晚至中古,但其交通区位和地位,确实是随着两侧的区域发展而逐渐确立的。《舆地纪胜》所谓“信阳与三关势如首尾”,是立足北方,将三关视为淮河上游与随枣江汉之间的交通要道;又云“义阳三关之险……北接陈汝,控带许洛”(17)王象之:《舆地纪胜》卷80《信阳军·风俗形胜》,第2605,2604页。,则是以南方视角,将三关看做沟通江汉与洛阳周边及淮河上游两地的节点。可见,义阳三关的交通区位,是洛阳周边、淮河上游与随枣江汉之间的连接点。

从早期文献看,在西周初年,洛阳与随枣间的交通,方城之重早于三关。西周立国,从王朝到汉水流域,若从宗周丰镐出发,可以走后世的武关道一线,沿丹水入汉水南下。而若从成周雒邑南下,进出淮汝与江汉之间,则走“夏路”(即《史记·越王勾践世家》所云“宗胡之地,夏路以左,不足以备秦”之“夏路”)最为便捷。此路由今南阳开始,据《越王勾践世家》“韩之攻楚,覆其军,杀其将,则叶、阳翟危”来看,经方城穿过伏牛山后,可抵至今叶县、登封一带,向东横穿淮汝,向北连接雒邑。因为有这条路,淮汝与江汉之间,实在无需翻山越岭过“义阳三关”再北上(18)司马迁:《史记》卷41《越王勾践世家》,北京:中华书局,1959年,第1748页。。

在周初文献中,方城出现的频率很高,这应该即与王室在随枣江汉的政治和军事活动中,贵族出行、诸侯征伐主要使用马车有关(19)有关周代马车及道路问题,参见雷晋豪:《周道:封建时代的官道》,北京:社会科学文献出版社,2011年。。马车不适宜在狭窄崎岖的山地道路穿行,从地形上看,方城比较开阔平坦,不是高山深谷型的险隘。此地能成为西周早期著名的交通节点,与这种地形有直接关系。同理,以齐国为代表的北方以车战为主的诸侯国与楚国对峙时,选择的交通线也是要通过方城。

后来,随着交通重要性的提升,义阳三关逐渐与方城连成一片,即顾祖禹《读史方舆纪要》引林氏所云:

宛在方城内。叶在方城外。外有方城,内有冥阨,而宛、叶为之表里。(20)顾祖禹:《读史方舆纪要》卷51《裕州》,第2428页。

一直到春秋时,方城还是这片地区的关键。到鲁定公四年柏举之战时,楚子常受史皇离间,不用沈尹戍之策导致惨败,就是因为放弃利用方城形成攻击层次,而仅堵截三关。

图2 方城关与“义阳三关”地形对比

三关交通地位的上升,始自恭懿时期王室对东畿的开发。西周初年的天子直领地主要在关中平原,到恭王以后,周立国百年,生齿日繁,王朝对资源的需求在西周中期日益急迫。关中旧畿内王室直接控制的土地有限,以成周为中心的东部王畿,在王室直领土地中占有不小的比重。周公时营建雒邑,虽然也费了一番心思,但主要还是安置殷顽民。雒邑周围不大的耕地,分属殷顽民与监管这些人的成周八师。到西周中期,随着西部王畿土地紧张,王室经济控制向东拓展,开始关注雒邑周边以外的地区,东部王畿扩大。整个王室开发的态势都在越出西部王畿。大贵族主导下,成周附近经济快速发展。伊洛川成了财富之地。对于紧邻伊洛,水系勾连,各方面条件都类似的颍汝及与其一样都入淮的沙涡诸水流域,经济自然是联动的,政治上也随之密切起来。

经历了翦商、东征、作雒等重大事件后,周人获得东方大片土地,其中成周雒邑附近由天子直领,成为王畿。但成周毕竟不是周人旧地,在西周的王畿发展中,成周的节奏究竟如何,目前研究实际上并不清楚。周初相关的材料非常少,一直到恭、懿、孝、夷这个阶段,才有稍微丰富一些的记载可以反映成周附近的情况。陈梦家认为,恭王时器有四个显著特点,其中之一就是“西周初期至穆王时,王常在丰、镐;共王时的铜器多记‘王才周’即洛阳”(21)“共”即“恭”。见陈梦家:《西周铜器断代》,北京:中华书局,2004年,第147页。。虽然“周”的位置还可以进一步讨论,但陈先生对恭王以后铭文与成周附近地区关系日趋紧密的这种认识非常关键。

据《史记·周本纪》《竹书纪年》等记载,结合夏商周断代工程金文历表可知,到恭王时,西周已经立国约125年。恭王在位时间约为23年,懿孝夷三王总共22年。这45年中,金文材料当中有多件能看到天子命其封君在成周附近整理田土、管控山林,频繁进行各种与经济相关的活动。如恭王时期的永盂(集成1032),铭文云“益公入即命于天子,公廼出氒命,錫畀師永氒田:陰昜(陽)洛,疆遝師俗父田。氒眔公出氒命丼伯、榮伯、尹氏、師俗父、遣仲”,讲天子将成周附近陰陽洛地区的田賜予永,这桩田土整理事件牵扯面很广,主要涉及到当时显赫的师俗父家族,所以,调整的情况还须得告知丼伯、榮伯等多个畿内大贵族。又如懿王时期的免簠(《集成》4626),铭文云:“王在周,命免乍司土,司奠還林、眔虞、眔牧。”内容则为任命免做司徒,管理林、虞、牧事,这些都是山林出产的财富。再如盠方尊(《集成》6013),铭文则云“王命盠曰:司六師眔八師藝”,“藝”即种植稼穑之事,“八师”是成周附近的天子军队,“六师”是宗周附近的天子军队。古者兵农合一,宗周附近是周人故乡,农业传统深厚,其地出产为周天子主要财富来源,天子册命贵族司掌稼穑顺理成章。但成周最初主要为安置殷顽民所建,八师军队主要担负监管的军事职责,到此时需要专门的贵族官员来司掌稼穑,应该可以理解为当时成周附近的农业已经具备了相当规模。将这些铭文联系在一起,能够看到一个比较突出的现象——成周附近经济活跃度在这一时期相当高,且主导者主要是周天子为代表的王室。

这一趋势在文献中也能看到一些蛛丝马迹。传世文献中关于恭王的内容不多,最著名的是一则灭密的故事,而这个故事,恰恰与东畿有关。故事内容见于《史记·周本纪》:

穆王立五十五年,崩,子共王繄扈立。共王游于泾上,密康公从,有三女犇之。其母曰:“必致之王。夫兽三为群,人三为众,女三为粲。王田不取群,公行不下众,王御不参一族。夫粲,美之物也。众以美物归女,而何德以堪之?王犹不堪,况尔之小丑乎!小丑备物,终必亡。”康公不献。一年,共王灭密。(22)司马迁:《史记》卷4《周本纪》,第140页。

这个故事香艳传奇,但其中的历史地理内容有些价值,尤其密国的地理位置是个关键。《春秋盟会图》云:“(密)周圻内国,宣(恭)王灭之,此河南密。”(23)严彭祖:《春秋盟会图》,罗泌撰:《路史》卷28《国名纪》引,《景印文渊阁四库全书》第383册,台北:台湾商务印书馆,1983年,第354页。《太平寰宇记》“河南道·密县”条记载:“东南二百里元四乡,古密国也,亦郐国之地。”(24)四乡,万本、库本皆作九乡。乐史:《太平寰宇记》卷5《河南道五·密县》,北京:中华书局,2007年,第69页。密即今河南郑州新密,是东部王畿附近的一个古国(25)《史记正义》引《括地志》云:“阴密故城在泾州鹑觚县西,东接县城,故密国也。”意见不同。,与成周之间由邙洛、嵩阳、白云山等山地丘陵连接,也是荥泽之所在、颍水之所出。如果排除那些不可考的隐事,恭王灭密显示出新一轮的东拓进程,成周附近的旧国密被伐灭,也可以理解为王室强化了对成周附近的控制。

恭、懿、孝、夷诸王在位的西周中期,是周王朝273年中发展最显著的时期。在这个阶段,周王畿空间真正呈现出后世所谓“邦畿千里”的形态,成周附近获得快速发展。同时期,“义阳三关”以东淮河上游的信阳地区以及更东的颍汝下游地区,因为与成周王畿相连,对王朝的重要性也大大提升。

此时的淮汝之区的经济应与王室在东畿内的供应连为一体,因此天子让兮甲去征敛南淮夷,以充实成周附近的蓄积。与此同时,随枣地区也在这段时间快速发展,大别山两侧都成为西周王朝南部的繁荣之区。而桐柏山与大别山的连接处,大遂、直辕两处山口低矮宽阔,一侧直通淮汝,一侧直接随枣,在淮汝与随枣两区域交往需求日增之时,直接穿行此两处出口要比绕道走方城便捷。从里程上看,从成周到随枣,这条路也比经方城的夏路更短。在成为淮汝、随枣间的干道之后,经过大遂、直辕的道路可以得到日常维护。自王朝东都成周到随枣江汉,也不再只有方城夏路一个选择。所以,应该是在西周中期,作为东西交往交通节点,三关中大遂、直辕可能更为重要,地形险峻的冥阨关应该还没发展起来。从功能上看,这条路则主要是用于朝聘会盟、懋迁有无。

三、孝夷以后南国叛乱与义阳三关军事地位的奠定

到孝夷以后,在区域对抗的大背景下,三关在军事上地位开始上升。夷王时,南方经历了一场战乱,禹鼎铭文载此事甚详:

禹曰:丕显桓桓皇祖穆公,克夹召先王,奠亖方。肆武公,亦弗遐忘。朕圣祖考幽大叔、懿叔,命禹肖朕圣祖考,政于丼邦。肆禹亦弗敢惷,锡共朕辟之命。乌虖哀哉!用天降大丧于下国,亦唯鄂侯驭方,率南淮夷、东夷广伐南国、东国,至于历汭。王迺命西六师、殷八师,曰:“扑伐鄂侯驭方,勿遗寿幼。”肆师弥怵匌恇,弗克伐鄂。肆武公迺遣禹率公戎车百乘、厮驭二百、徒千,曰:“于匡朕肃慕,惟西六师、殷八师伐鄂侯驭方,勿遗寿幼。”雩禹以武公徒驭至于鄂,敦伐鄂,休,获厥君驭方。肆禹有成。敢对扬武公丕显耿光。用乍大宝鼎。禹其万年子子孙宝用。(《集成》2833)

随枣走廊的鄂国联合“南淮夷、东夷广伐南国、东国”,这是目前所知西周时期王朝在南方面临的一场最危险的政局变动,因为鄂国原本是王室在汉东地区的重要依凭,此国叛乱,能够直接导致周南部疆土政治格局的改变。随鄂国一同起兵的“南淮夷、东夷”是对王朝产生巨大威胁的另一个因素。“东夷”是山东地区的夷人,“南淮夷”则活动于淮河上游。“南淮夷”并不全是淮河流域的原生族群,而是“东夷”的一支“淮夷”人群南下后与当地土著“南夷”融合后形成的人群。“淮夷”大规模进入今天淮河流域的时间,顾颉刚先生认为是周公东征后,也就是成王时期(26)顾颉刚:《徐和淮夷的迁留》,《文史》第32辑,北京:中华书局,1990年。。事实上,若参考宜侯夨簋、班簋的铭文内容及年代,淮夷大规模南迁的时间可能比顾先生的认识稍晚几十年,要迟至穆王时期,在此前的几十年中,南下的“淮夷”并没有走远,主要还是停留在了苏北地区。其后,这部分夷人继续南下淮汝,并因为地处成周南端,而获得了新的称谓“南淮夷”(27)此问题讨论见张懋镕:《西周南淮夷称名与军事考》,《人文杂志》1990年第4期。。从禹鼎铭文看,到夷王时,南方大藩鄂国叛乱要联合“南淮夷”,而王室则需要同时启用西六师和殷八师的武力来抗衡,可以看得出这个族群此时已经在淮汝地区得到了比较显著的发展。

而“南淮夷”族群发展的原因也与区位有关,可以说是前一阶段东畿经营的一大成果。上文提到,“三关”所衿带的淮汝地区,是成周的辐射地带,在东部王畿经济开发的带动下,该区域快速发展。如果没有成周及附近王畿财力的供应,远来的“南淮夷”仅凭自身很难迅速具备如此实力。到宣王时期,兮甲盘(《集成》10174)铭文中称:

淮夷旧我帛晦人,毋敢不出其帛、其積、其进人。其積,無敢不即次、即市。敢不用命,則即刑撲伐。

蒋国姬姓,为《左传》僖公二十四年所载周公之胤的六国之一。杜预认为,其国在“弋阳期思县”(30)《左传·僖公二十四年》,杜预注,孔颖达疏:《春秋左传正义》卷15,阮元:《十三经注疏》(嘉庆二十年南昌府学刊本影印本),第1817页。,即今信阳淮滨县。淮滨县东南三十里有期思公社,20世纪80年代调查时发现有东周到汉代的古城遗址。城东西长1,700米,南北长400—500米,北墙不存,其余三面断续可见(31)李绍曾:《期思古城遗址调查》,《中原文物》1983年特刊,第59—60、67页。。《水经·淮水》云:“(淮水)又东,过期思县北。”郦注云:“县故蒋国,周公之后也。春秋文公十年,楚王田于孟诸,期思公复遂为右司马。楚灭之以为县。”(32)王先谦:《合校水经注》第13册卷30,光绪壬辰年孟秋思贤讲舍本,第7页。考古发现所见古城位置与文献记载比较一致,应该与古蒋国之间存在密切关系。淮滨期思故城没有进行大规模发掘,调查时曾对一段城墙进行过解剖,出土有绳纹陶、西周铜镞、春秋战国铜剑、戈矛镞郢爰和较多蚁鼻钱及汉代绳纹砖瓦。调查者将古城的上限定在春秋,但城墙内有西周铜镞出土,从过程的角度看,古城的始建时间有可能早至西周末年。退一步说,即使西周没有筑城,也已经在此处有相当程度的活动了,否则不会有铜镞出现在城墙剖面中(33)蒋国始封在周初,《太平寰宇记》“开封府尉氏县”条云:“县西五十里有蒋城”,西周末年从河南北部南迁至颖汝。若据《诗经》徙申的程序看,应该是先营城后徙国。。

沈国则据《左传》文公三年杜注“汝南平舆县北有沈亭”,可知在今信阳平舆县北(34)《左传·文公三年》,杜预注,孔颖达疏:《春秋左传正义》卷18,阮元:《十三经注疏》(嘉庆二十年南昌府学刊本影印本),第1839页。。马承源先生据沈子它簋(马承源先生定名为“沈子也簋”),认为沈国为周公之子的封国(35)马承源:《商周青铜器铭文选》第3册“沈子也簋”,北京:文物出版社,1990年,第56页。。汾水流域有沈地,沈国始封在山西,其迁徙的时间和原因应该与蒋国一致(36)参见于薇:《晋南与鄂东豫西地区两周时期的重名地名现象》,北京大学中国考古学研究中心、北京大学震旦古代文明研究中心编:《古代文明》第12期,上海:上海古籍出版社,2018年,第169—233页。。汝南县北与平舆县界之间发现有春秋时期沈国故城。城址总面积2.1平方公里,平面近方形,城垣夯土残迹尚存,东西南城门址尚可辨,城内外出土有铜剑、戟、矛、镞,及陶鼎、豆、罐、瓮等(37)国家文物局主编:《中国文物地图集·河南分册·驻马店市·平舆县》,北京:中国地图出版社,1991年,第468页。。

经过恭懿时期的经济发展和孝王以后的征讨、徙封,淮汝地区在政治、经济上都与中原基本连成一体,大别山东麓的信阳地区也已彻底纳入王朝控制之下,区域内姬姓的蒋国、息国,妃姓的番国,子姓的弦国都是与中原政治有深厚渊源的封国。也就是说,夷人的问题基本上解决了。但这并不等于桐柏山与大别山之间在军事上已经无事。渐趋动荡的随枣走廊,以及江汉平原上不断强大蓄势北侵的楚国,反倒使得此地受到越来越严重的军事威胁。厉宣时期王朝都曾动用军力来征讨楚国,如当时诗篇《采芑》就记载王朝将领方叔率大军以戎车三千讨伐荆蛮,其文云:“蠢尔蛮荆,大邦为雠。方叔元老,克壮其犹。方叔率止,执讯获丑。戎车啴啴,啴啴焞焞,如霆如雷。”(38)《诗·南有嘉鱼之什·采芑》,毛亨传,郑玄笺,孔颖达疏:《毛诗注疏》卷10,阮元:《十三经注疏》(嘉庆二十年南昌府学刊本影印本),北京:中华书局,1980年,第426页。显然,楚的势力是在增长,虽然此时其绝对实力还无法与中原王朝抗衡。在此阶段,比较宽平、更适合战车通过的大遂、直辕两关应当在承担更多的军事功能。而险峻的冥阨关,军事价值尚未充分显现。

三关的军事价值,正是伴随楚国军力的崛起得以确立。有学者指出,《诗》中记载厉宣时期讨伐荆楚的诗文不少,就是因为其凌虐周边的淮域小国。高士奇在《左传纪事本末》中对楚的扩张有一个著名概括:“自邓亡,而楚之兵申、息受之;申、息亡,而楚之兵江、黄受之;江、黄亡,而楚之兵陈、蔡受之;陈、蔡不支,而楚兵且交于上国矣。”(39)高士奇:《左传纪事本末》卷45,北京:中华书局,1979年,第660页。申、息在南阳,江、黄、陈、蔡都在淮汝,楚向外扩张的步骤有明显的空间逻辑,先占南阳,后占淮汝,对于淮汝地区的觊觎很明显。先取南阳,当然是因其为夏路所经,由此东出既可得江、黄,又可援三关。得江黄,则可控守淮河上游,楚军便能直接出入大遂、直辕,很容易攻取陈、蔡。否则绕道方城,路远时长,消耗太大,对抗江、黄尚可,想取陈、蔡两个大国就不易了。

义阳三关的区位在军事上最重要的价值,在于其为随枣与淮河上游之间的交通捷径。这一点,要到春秋后期吴、楚对抗时才最终展示明朗。柏举之役,吴舍舟淮汭,自桐柏与大别之间的隘道入楚,三关自此于文献中明确可见。此役一个最大特点,在于吴人驾舟沿淮西进,而后舍舟。吴人本就不是常于用车的人群,又乘舟而来,此役的打法恐怕不是车战。前文已经谈过,也只有主要不用兵车时,险峻的冥阨关,才能成为通途。

到战国时,冥阨塞获得了显著发展。在《吕氏春秋·有始》中,就出现了这样的说法:

何谓九塞?大汾,冥阸,荊阮,方城,殽,井陘,令疵,句注,居庸。(40)《吕氏春秋》第十三《有始览第一》,吕不韦撰,陈奇猷校释:《吕氏春秋新校释》,上海:上海古籍出版社,2002年,第663页。

在七国争雄战争不断的状况下,冥阨成为了军事重险。魏国信陵君无忌言魏王曰:

伐楚,道涉谷,行三千里,而攻冥阨之塞,所行甚远,所攻甚难。

《索隐》云:

道犹行也。涉谷是往楚之险路。从秦向楚有两道,涉谷是西道,河内是东道。

《正义》引刘伯庄云:

从褒斜入梁州,即东南至申州,攻石城山,险阸之塞也。(41)司马迁:《史记》卷44《魏世家第十四》,第1857—1858页。

可见,随着秦的扩张,三关不再仅仅是随枣与淮汝之间的军事关隘,而与西侧经秦岭南下的交通线连通,成为北方横贯东西交通大动脉上的咽喉要隘。而且,显然穿褒斜攻冥阨,这一路都是山谷内的险路,兵车难行。此道能够成为军事上的选择,前提是步兵打法逐渐取代车战。而魏无忌讲秦不敢经由此道伐楚,恐怕也与兵车不易通行有关。不过,步兵发展是战国的大趋势,在秦统一六国的过程中,冥阨塞最终确立了军事地理上的地位。

而其后,三关长期作为险隘而存在,有所谓“无三关而淮西多事”之说。王应麟《通鉴地理通释》引胡氏云:

义阳,淮西之屏蔽也。义阳不守,则寿春、合肥不得安寝矣。(42)王应麟:《通鉴地理通释》卷13《晋宋齐梁陈形势考·齐重镇·义阳 三关》,《景印文渊阁四库全书》第312册,第195页。

顾祖禹《读史方舆纪要》则云:

侯景之乱,三关为齐所有,于是南国之势益折,而并于北。唐之中叶,淮西屡叛,亦以三关诸险在其境内,恃其强固也。宋南渡以后,三关防维单弱,故寿春、合肥往往多事。盖欲保淮西,必守义阳。守义阳,则三关之备不容不重。(43)顾祖禹:《读史方舆纪要》卷46《河南重险·黽阨》,第2126页。

义阳三关的军事价值,以其桐柏山与大别山连接地带山势较低矮开阔与高耸险峻交错的地貌特征为基础,以其联通随枣与淮汝两地区的交通区位为条件,从吴楚对峙时开始显现,在后来长期的历史进程中,其最主要的功能也在于控驭淮西。

讨 论

通过对义阳三关交通与军事区位、地位发展过程的梳理可以看出,三关作为江汉地区与淮汝地区交往咽喉的地位,是经历了一番过程才确立的。三关交通区位的发展,首先是与华中地区交通网络发育进程同步。三关成为交通要道早至西周中期,而以交通区位为基础的军事重要性的确立,则开始于西周末年。春秋时经过三关的道路在楚国与吴国的军事对峙中成为重要的行军路线,其后随着战国秦统一战争的展开,义阳三关与秦岭隘道、南阳隘道共同组成华中地区的交通干线,最终确立了天下重险的地位。后来,三关就一直是全国交通网络的重要节点和南北对峙时的咽喉要隘。

三关在交通和军事方面地位的演进,也与区域发展进程相关。淮汝地区的区域进程,是周代区域发展中的大事。这一地区与王室在成周附近的领地联动,是王畿之外重要的资源供应地。尤其是到西周恭王懿王时期,王朝在成周附近有比较显著的开发,这一进程影响到了淮汝,也带动了汉阳,对王朝南部疆域确立有重大意义,成就了义阳三关在交通上的重要性。义阳三关正处在淮汝地区与汉水两侧之间,随着淮汝与江汉交往需求不断加强,这条捷径越来越受到重视。西周末年到春秋,淮河上游作为王朝南境、吴楚对峙的拉锯地区,军事地位日益上升,能够便捷通往淮汝的义阳三关在军事上的重要性也随之提升。

从自然地理、地貌的角度看,随着交通与军事方面的变化,义阳三关还呈现从宽阔山口向狭窄山涧发育的态势。这是军事功能的加强和作战方式由车战向步兵作战转变的结果。不仅义阳三关,不少历史上著名关隘的地理条件都是多种多样的,并不如想象中全是地形上的“天险”。

由此看来,地理上具备通行条件的节点,在交通方面的重要性也不会天然具备,其发育要受所在区域经济规模和政治关系的影响。而关隘的军事功能,则一方面是附着于交通功能之上,一方面与武器、兵种、战争打法直接相关。在地理学的一般讲述中,区位是几何性的,其属性更依赖自然条件。但从历史的角度看,区位同时具备人文属性,各地点在人类活动中的空间价值的确立,需要经历一个过程,而且还处于不断变动之中。现代历史地理学的研究,应该同时关照两方面,梳理出一些重要节点区位发展的节奏和序列,呈现其空间属性的获取过程,这样的研究积累到一定数量,对历史上交通、军事等空间问题的理解,就能相对传统的“形势之学”有进一步的推进。