《岳麓书院藏秦简(四)》札记四则*

2019-11-28刘杰

刘 杰

近读《岳麓书院藏秦简(四)》(1)陈松长主编:《岳麓书院藏秦简(四)》,上海:上海辞书出版社,2015年。后文简称《岳简》(四),另文中凡涉《岳麓书院藏秦简》,皆简称《岳简》。,间有浅识。现选取数则,试为诠释,质正于方家。

一、“人僕”“问其人”“坐辠人”

《岳简》(四)简30—31:“空及入僕、养、老,它官徒输宮司空、泰匠、左司空、右司空者,皆作功,上,及毋得从亲它县道官者,从亲它县道官黥为城旦舂,吏听者,与同罪。”

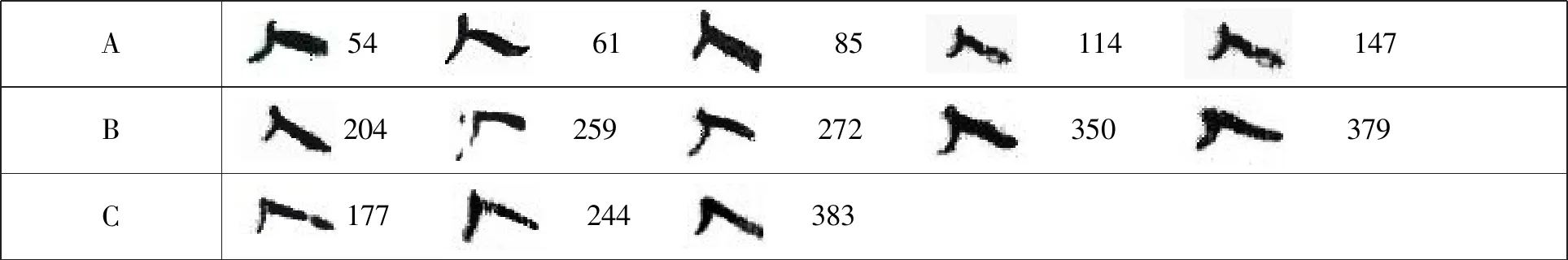

A54 61 85 114 147B204 259 272 350 379C177 244 383

“入”字作以下形:

D54 114 120 261 264E68 129 257 261 263F329 330 381

“人”字A形左下起笔较短,右下捺笔明显较长;B形较之A形,右下捺笔不由左下笔画起笔,而是直接由左上起笔,右下时与左下笔画相接,结构上保留了篆体的影子,与当下的“入”字写法相近;C形较之A形,左下笔画与右下捺笔的起笔处相交,犹如横置的“7”形。

“入”字D形左下起笔明显较长,右下捺笔较短;E形较之D形,则右下捺笔由左下笔画起笔,于相交处呈两侧对称,与其篆体结构近似,和当下的“人”字写法相近;F形写法较之D形,则左下笔画与右下捺笔于起笔处相交,呈对称的“∧”形。

《岳麓书院藏秦简》(壹)“为吏治官及黔首”63号简“五穀禾稼”之“穀”作:

三、“审而数”

《岳简》(四)简93—94:“□□□罪而与郡县道及告子居陇西县道及郡县道者,皆毋得来之中县道官。犯律者,皆作其数,及命者旞(遂),盜贼亡,司寇、隶臣妾、奴婢阑亡者,吏弗能审而数,其县道啬夫。”其中“审而数”之“而”,整理小组注释为:“而,代词,相当于‘其’。”

今按,简文“审而数”之“而”,当理解为连词,表并列,相当于“和”“及”。传世文献中确有“而”“其”相当的用例,“而”皆不作代词用,如《经词衍释》卷7:“而,犹其也。《论语》:‘其谁以易之。吾非斯人之徒与其谁与?’《左传·僖公二十四年》:‘非君而谁?’《宣三年》:‘非子而谁?’而谁,谓其谁也。”这里的“而”为副词用法,加强反诘语气。再如《楚辞·离骚》:“芳菲菲而难亏兮。”“而”,一作‘其’”(9)(汉)王逸章句、(宋)洪兴祖补注:《楚辞》,世界书局,1936年,第24页。,此处“而”则用作助词,附著于形容词前后,起加强形容的作用。

此外,在先秦语料中,副词“弗”所否定的及物动词,一般是不带宾语的。张玉金先生曾对出土战国文献中的“弗”字做过讨论,指出在“出土战国文献中,‘弗’共出现276次,但动词带宾语的例子一共只有26例,占总次数的2.6%”(10)可参张玉金:《出土战国文献中的否定副词“弗”》,《语文研究》2013年第4期,第19页。文中“弗”字统计未涉岳麓书院藏秦简。。而在已发布的岳麓书院藏秦简中,“弗”字共出现123次,其后动词带宾语的仅7例,占总次数的5.7%(11)除《岳简》(二)不见“弗”字外,其它业已出版的三卷都有“弗”字:其中《岳简》(一)16例,《岳简》(三)52例,《岳简》(四)68例。;而其中“弗+能+动词”的结构,除去上引有待讨论的“吏弗能审而数”外,还有13例,动词后面皆不带宾语(12)《岳简》(三)简178、179中还有两例“弗+能+介宾短语+动词”的结构,动词后亦不带宾语。,例如:

(1)舍之过旬乃论之┖,舍,其乡部课之,卒岁,乡部吏弗能得,它人捕之。

《岳简》(四)简055

(2)新啬夫弗能任,免之,县以攻(功)令任除有秩吏└。

《岳简》(四)简208

(3)司空律曰:有辠以赀赎及有责(债)于县官,以其令日问之,其弗能入及偿,以令日居之,日居八【钱】。

《岳简》(四)简257+258

(4)令日入之若移居县入,弗能入者,以令及责(债)券日居之,如律。移居县,家弗能入而環(還)者,赀一甲。

《岳简》(四)简261

(5)泰匠有赀赎责(债)弗能入,辄移官司空

《岳简》(四)简270

(6)未到沙羡,实不智(知)治等何辠(罪),弗能告。

《岳简》(三)简010

例(4)“家弗能入而環(還)者”结构上与“吏弗能审而数”最为接近,可为佐证。故“审而数”当为谓词性连谓短语,“而”作连词用。“吏弗能审而数”义即“吏不能详知及作名数”,此处的“数”,用作动词,当即简文所言“作其数”。

四、“两敦”

《岳简》(四)简364—365:“槥高一尺,广一【尺】八寸,袤六尺,厚毋过二寸,毋(无)木者,为卖(买),出之,善密緻其槥,以枲坚约两敦(橔),勿令解绝。”整理小组注:“敦:通‘橔’,棺材上的覆盖物。《玉篇·木部》:‘橔,棺覆也’。”

今按,读“敦”为“橔”,“两敦(橔)”不好理解,文意未安。敦、耑二字古音相通,《说文解字·攴部》:“敦,怒也,诋也。”朱骏声通训定声:“《管子·君臣》:‘丈尺一綧制’,字作‘綧’又为‘剬’。《庄子·说剑》:‘试使士敦剑。’司马注:‘断也。’敦、耑一声之转,又叠韵连语。”可以为证。耑、端为古今字,《周礼·考工记·磬氏》:“已上则摩其旁,已下则摩其耑。”陆德明释文:“耑,本或作端”孙诒让正义:“耑、端古今字。”居延汉简1058简:“寿王敢言之:戍卒钜鹿郡广阿临利里潘甲疾温不幸死。谨与槥椟,参絜坚约,刻书名县爵里槥敦,参辨券书其衣器所以收”之“槥敦”,裘锡圭先生认为:“疑即槥端。‘敦’、‘端’同声母,韵部也相近(汉代韵文,真文与元通押之例常见)。《诗·豳风·七月》‘有敦瓜苦’,《毛传》:‘犹专专也。’以‘专专’(即团团)释‘敦’,应为声训。‘专’、‘端’都是元部字。‘敦’与‘端’,‘敦’与‘专’,都是一声之转。”(13)裘锡圭:《汉简零拾》,《裘锡圭学术文集·简牍帛书卷》,上海:复旦大学出版社,2012年,第55页。此文原载《文史》第十二辑(北京:中华书局,1981年),又载《古文字论集》,《裘锡圭学术文集》据后者收入。在《古文字论集》中,裘先生于此有所补正或说明,谓:“编按:《玉篇·木部》:‘橔,棺覆也。’疑简文当读为‘槨’,其制待考。”今由上引岳麓秦简用例合观,居延汉简1058简之“槥敦”读为“槥端”,更为合理。亦可证,故简文“敦”当读为“端”。

先秦文献中不乏“某物”之“两端”的例子,如《韩非子》卷14:“为累,答广从丈各二尺,以木为上衡,以麻索大编之,染其索涂中,为铁璅,钩其两端之县。”《仪礼·聘礼》:“公升侧受几于序端。宰夫内拂几三,奉两端以进。”皆是。

汉简中习见“枲”与“槥椟”并提,如居延汉简甲编简2537“九月薄余槥椟六具、帛六匹、绖(?)枲”;简1399“甲渠候官五凤四年戍卒病不幸死,用槥椟、帛、枲”等,皆是。“枲”主要用作捆棺的棺束,古有“枲绳”,《墨子·备穴》:“约枲绳以牛丌下,可提而与投。”孙诒让间诂:“苏云:‘枲绳,麻绳也。’”“以枲坚约两敦(端)”义指用麻绳紧紧地捆缚(槥的)两端。