防下潜分析的有限元建模方法研究

2019-11-26刘玉云卢静郑颢亓向翠

刘玉云 卢静 郑颢 亓向翠

(广州汽车集团股份有限公司 汽车工程研究院,广州 511434)

1 前言

乘员下潜是指在汽车发生碰撞过程中,正常作用在乘员肩部和腹部的安全带,由于受力不均衡导致腹部安全带从受力的髋骨位置向上滑入腹部软组织位置的现象[1],容易造成腹部软组织损伤,一般个体较小的乘员发生下潜的概率更高。考虑到下潜造成的损伤风险,欧盟新车认证程序(Euro-NCAP)、中国新车评价规程(C-NCAP)等评价体系将后排女性乘员的防下潜性能纳入其评价范围,进一步推动了对防下潜性能的研究[2]。

近年来,国内相关学者针对防下潜性能的优化进行了理论分析,如张啸等人[3]针对防下潜从受力的角度进行了研究;李永刚等人[4]从座椅强度等方面进行探讨;唐亮等人[5]针对儿童的下潜损伤进行了研究;Taoka[6-7]等针对下潜对胸部的影响、儿童下潜损伤的防护进行了研究。上述研究主要基于有限元仿真或滑台试验,但对于有限元仿真分析和滑台试验模拟的可靠性以及如何精确指导产品设计等方面研究较少。为此,本文从安全带建模及碰撞条件的加载方法等方面出发,探讨不同建模方式对下潜的影响及其原因。

2 假人下潜的受力分析

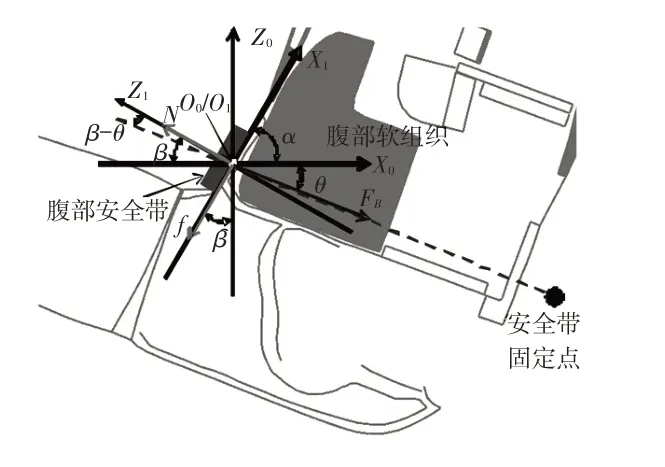

在汽车发生碰撞事故时,车内乘员在惯性力的作用下继续保持向前运动,此时,由于安全带及座椅的约束作用,使得乘员能够安全地减速直至最后停止运动。但是,如果这个过程中突然出现乘员下潜,安全带力累积上升的拉伸力将直接作用在腹部而导致乘员受伤,图1为腹部安全带与人体的相互作用力关系[5]。

图1 腹部安全带与人体的相互作用力

图1中,以水平向右为X轴正向、垂直向上为Z轴正向、安全带中心点为原点建立坐标系X0O0Z0;安全带宽度方向(假定安全带为平面)与水平方向的夹角为α,沿安全带的横向建立局部坐标系X1O1Z1,原点O0与O1重合。图1中,FB为腹部安全带的拉伸力,N为安全带作用在乘员腹部的法向力,β为安全带法向力与水平方向的夹角,θ为安全带与水平方向的夹角,f为安全带受到的沿X1方向的摩擦阻力。

根据相关文献[3,5,8]可知,乘员发生下潜与安全带作用在腹部的约束力以及假人运动姿态有关。因此,为在仿真中准确分析下潜风险,以精确指导产品设计,必须准确模拟出碰撞中乘员与安全带的相互作用力关系,所以需要对安全带的建模方式、模型的加载方式等对防下潜仿真分析产生的影响进行研究。

3 安全带建模方法影响分析

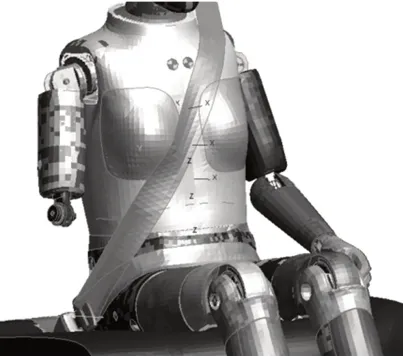

在基于软件LS-DYNA 有限元仿真分析中,安全带建模方式主要有3种:第1种是用纯一维单元的方式模拟安全带,目前这种模拟方式在约束系统的分析中应用较少,所以不进行讨论;第2 种是用一维单元与二维壳单元混合建模方式模拟安全带,如图2所示;第3种建模方式是全二维壳单元的建模方式,即安全带全部采用壳单元方式模拟,如图3所示。

图2 安全带混合建模方式

因为只有一维单元才能通过滑环,因此在第2种建模方式中将安全带滑过锁扣的区域采用一维单元,以方便安全带顺利通过锁扣的滑环;安全带与假人接触的部分采用壳单元模拟,以提高安全带与假人的接触模拟精度。在碰撞过程中,安全带包括预紧和限力两个阶段,在预紧阶段,腹部安全带滑向肩部区域;在限力阶段,假人的向前移动会带动肩部安全带滑过滑环进入腹部安全带区域,两个阶段中安全带的滑动方向如图4箭头方向所示。对于该建模方式,当一维安全带在滑环间滑动时,如果一维安全带建模时预设的长度不够,一维安全带末端连接的壳单元接触滑环会导致仿真计算终止,因此为避免计算终止,在建模时需要预设足够长度的一维安全带单元,保证与一维安全带末端相连接的壳单元不会接触到滑环。但一维安全带单元预留较长会导致一维安全带单元作用在假人腹部对假人进行约束。

图3 全二维壳单元建模方式

图4 混合建模方式的安全带滑动方向

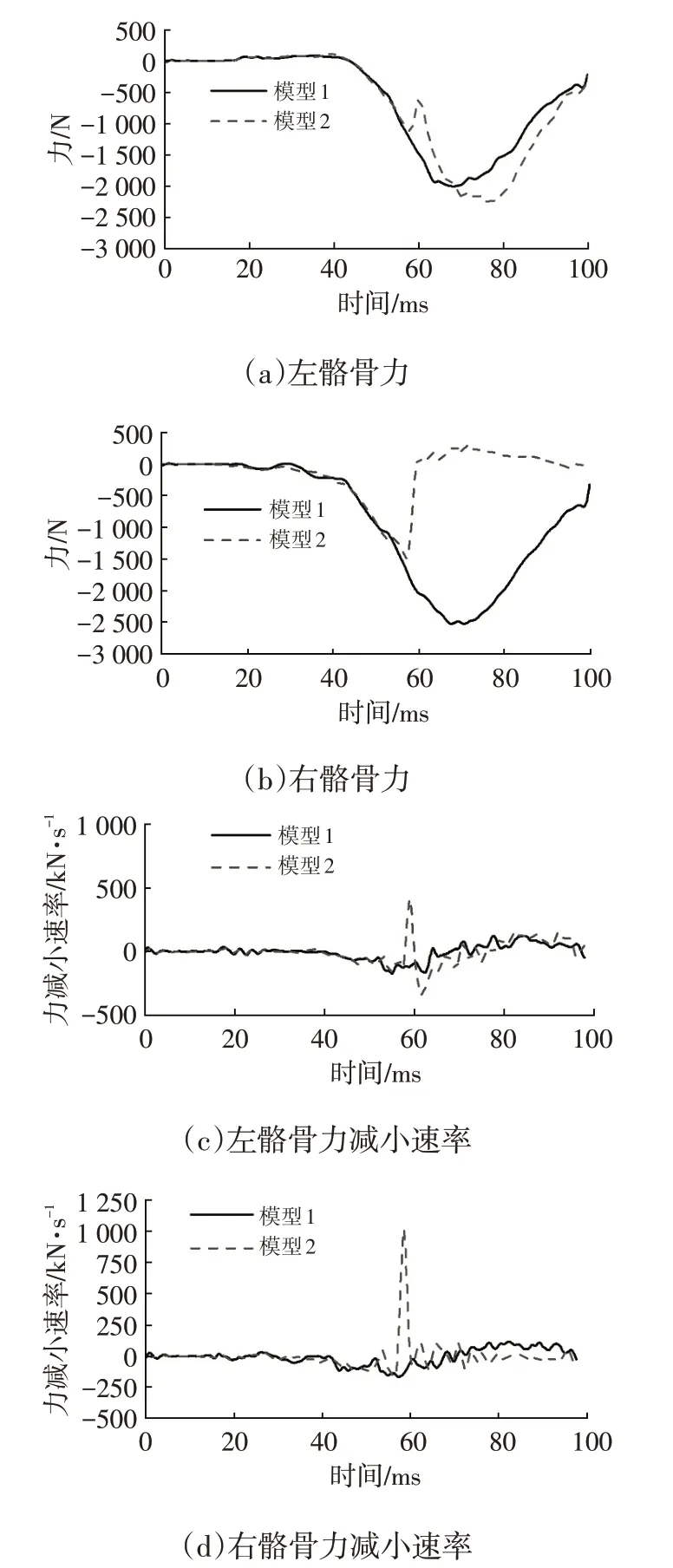

针对第2 种和第3 种安全带建模方式对仿真结果的影响进行对比分析。分析过程中,两种建模方式的安全带材料参数、安全带与假人接触的摩擦因数、假人与座椅接触的摩擦因数、安全带滑过滑环的摩擦因数等保持一致。两种建模方式仿真中髂骨力及其减小速率时间历程曲线如图5 所示。图5 中,模型1 为混合式建模方式,模型2为全二维壳单元建模方式。

从图5 可看出,在50~60 ms 内,模型2 的髂骨力发生急剧变化。从髂骨力减小速率看,模型2的右髂骨力减小速率已超出1 000 kN/s,持续时间0.3 ms,而模型1的髂骨力减小速率在该时刻为负值,没有任何下潜的迹象。根据C-NCAP 的评价规则,在假人回弹时刻前,髂骨力减小速率超出1 000 kN/s,持续时间未超出1 ms,不能判定为下潜,即未达到下潜扣分标准,但从仿真的角度评价,模型2 的仿真结果表明下潜扣分的风险较高,而根据模型1 的仿真结果,乘员下潜的风险几乎为0。很显然,两个模型仿真的环境条件完全一致,唯一的差别只在于安全带的建模方式不同,采用混合建模方式仿真分析评估出的乘员下潜风险低,采用全二维壳单元建模方式仿真分析评估出的乘员下潜风险相对较高。结合仿真分析的动画,对比安全带与假人的相互作用关系(图6)、安全带与假人髂骨相对位置(图4),可发现造成这种差异的原因。

图5 两种模型的髂骨力及其减小速率对比

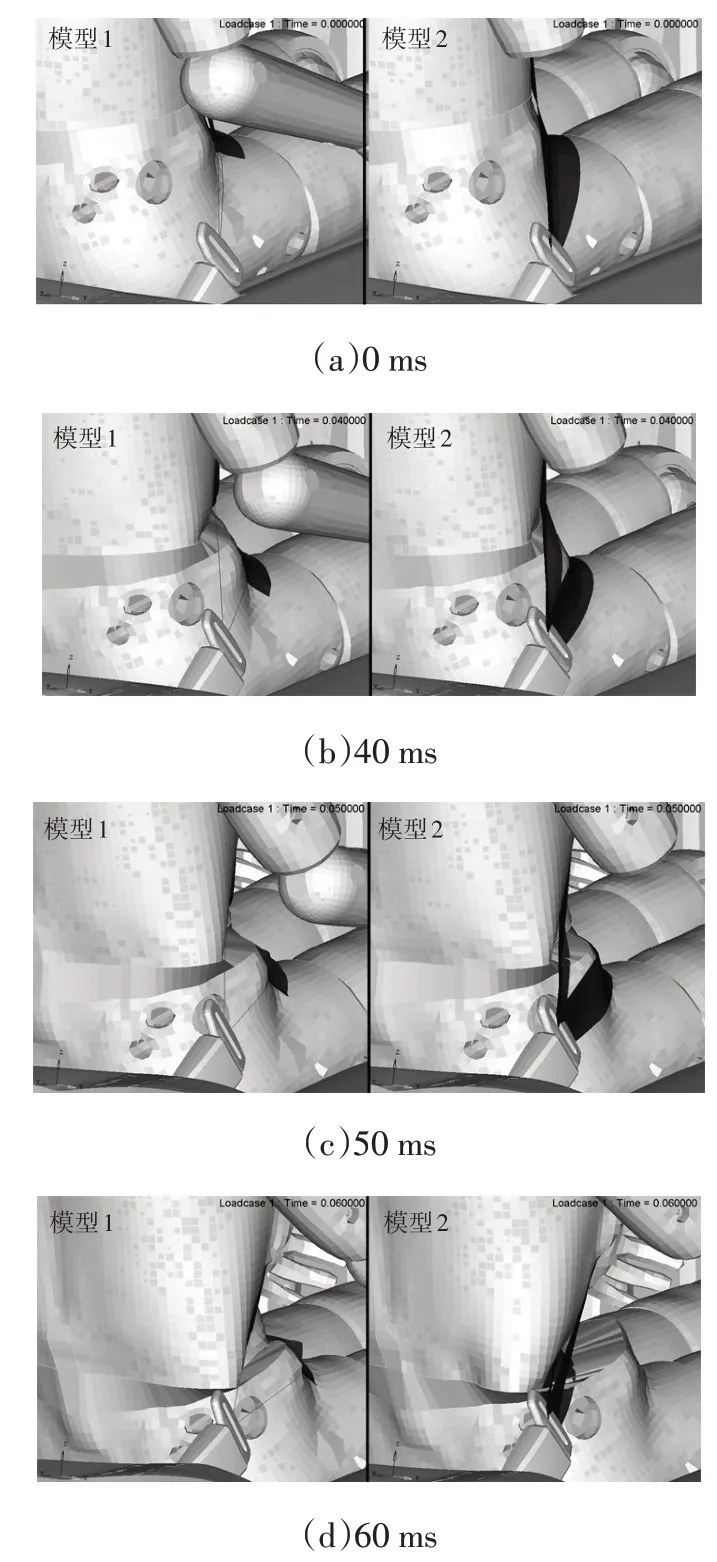

由图6a可看出,在初始0 ms时刻,采用混合建模方式(模型1)时,在右侧锁扣处一部分一维单元安全带与假人接触;采用全二维壳单元建模方式时(模型2),均是二维壳单元安全带与假人接触。

由图6b 和图6c 可看出,一维安全带与假人的相互作用力比二维壳单元安全带更为集中,髂骨处的皮肤更容易变形。因髂骨的末端呈凹形(图7),当一维安全带挤压盆骨时,安全带对腹部的约束力通过一维线作用在髂骨的凹形位置,此时一维安全带不易越过凹槽上端凸起的部分,从而停止向上滑动。

图6 安全带与假人的相互作用关系对比

图7 安全带与假人髂骨相对位置示意

由图6d可看出,在60 ms时刻,模型1中,假人与安全带相互作用仍处于自锁状态,这是一种不真实的模拟现象,是由于一维安全带施加在假人表面的约束力太集中而造成的一种假性自锁;在模型2中,在髂骨处,二维壳单元的安全带腰带力均匀作用在腹部上,安全带自由滑动,在60 ms 时刻,由于安全带腰带对假人腹部的约束发生了失稳,安全带滑入假人腹部软组织区域而发生下潜现象。

通过模型1 和模型2 仿真结果的对比可知,安全带采用混合建模方法,在防下潜分析中具有一定的局限性,在某种程度上容易造成假性自锁状态,对仿真分析造成干扰,不利于探究潜在的风险。

4 加载方式的影响分析

在防下潜仿真分析中,碰撞波形加载的方式一般有3种:第1种是简化的滑台模式,即只对模型中的白车身施加碰撞方向的加速度;第2种是在第1种方法的基础上考虑白车身横向的转动;第3 种是建立整车模型,分析后排的乘员下潜风险。第3 种方式仿真分析效率较低,不对其进行讨论。

滑台试验是在约束系统开发中一种常用的验证手段[4-5,8],但在项目的开发过程中发现,在某种情况下,滑台试验时乘员没有出现下潜,但在整车试验中却出现下潜,图8为某项目中滑台试验与整车试验的损伤对比。由图8可看出,整车试验中,在约60 ms 时刻假人左、右两侧的髂骨力都出现了急剧降低,在持续1 ms 的时间范围内,髂骨力减小速率大于1 000 kN/s,符合C-NCAP 中关于下潜的评价标准。但根据整车环境开展的滑台试验中,左、右侧髂骨力曲线光顺,髂骨力减小速率未超过300 kN/s,远未达到下潜的评价标准。

两次试验存在差异的原因为,滑台试验中不能模拟碰撞中整车横向的转动(前倾)效果,而在正面碰撞中,整车横向的运动趋势可能会导致假人盆骨相对车体的横向转动(图9),进而加剧下潜的发生。

图8 整车与滑台试验结果对比

图9 假人盆骨相对车体转动示意

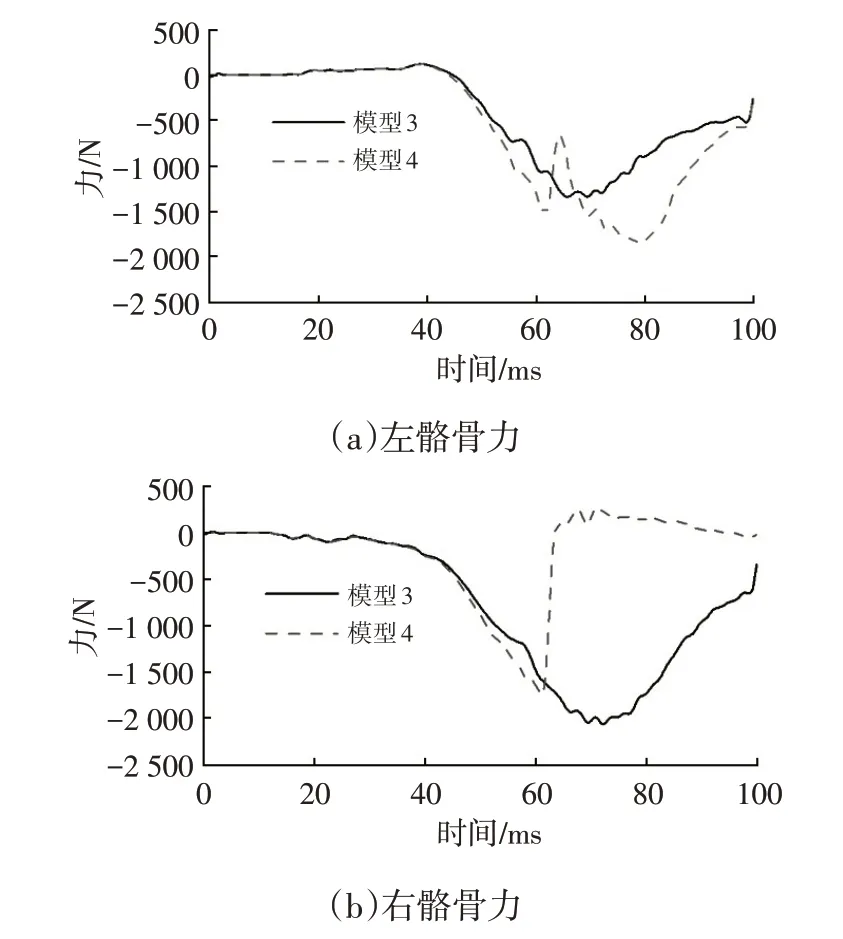

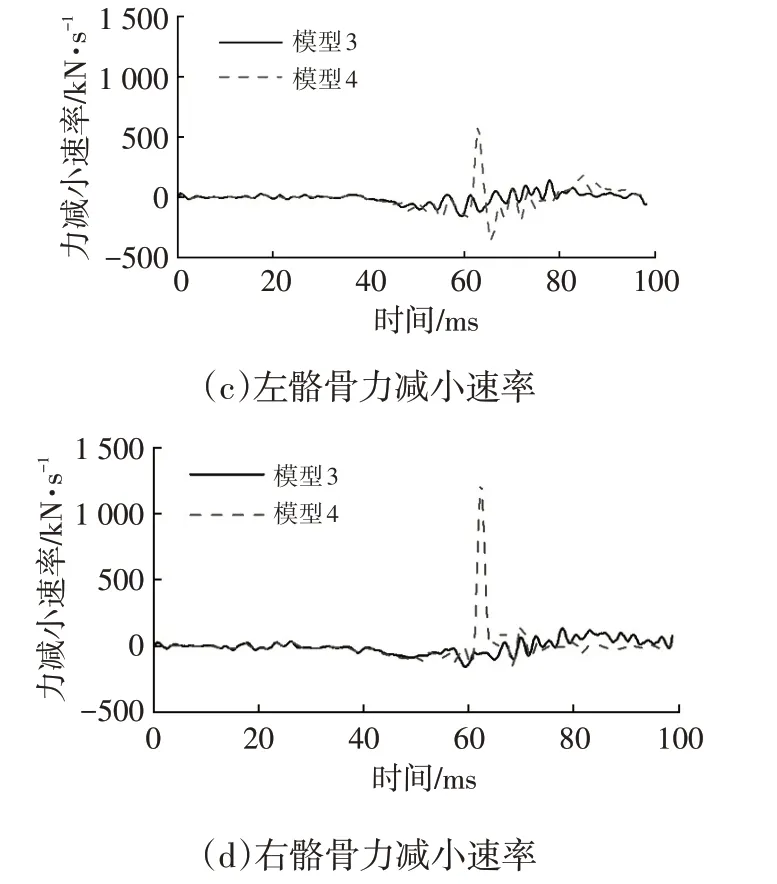

为探讨横向转动对防下潜分析的影响,以某项目的预研模型为基础,建立100%重叠率的正面碰撞仿真模型,定义模型3只加载X向加速度,定义模型4在加载X向加速度的同时考虑车体横向转动效应。仿真中髂骨力及其减小速率如图10所示。由图10可看出,当考虑车体横向转动效应(模型4)时,右侧髂骨力减小速率在假人回弹时刻前超过了1 000 kN/s,持续时间0.8 ms;在未考虑车体横向转动效应(模型3)时,髂骨力曲线光顺,下潜风险几乎为0。由此可知,在仿真分析中,考虑横向转动效应能更准确地评估出实际情况中乘员下潜的风险。

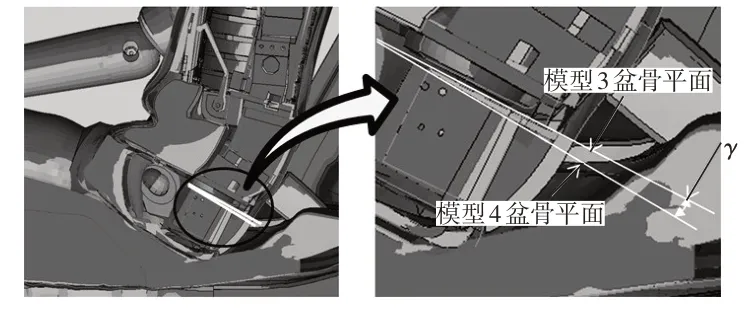

进一步对考虑了车体横向转动后下潜风险增加的原因进行分析。图11为模型3和模型4中假人在60 ms时刻相对车体的姿态对比。

图10 模型3与模型4髂骨力及其减小速率对比

图11 不同加载方式下假人运动状态

从图11可看出,模型4中假人盆骨平面的倾斜程度(图中深色)明显大于模型3 中盆骨平面的倾斜程度(图中浅色),表明考虑了横向转动后,盆骨相对车体转动的角度增加。根据安全带与假人相互作用力的分析(图1)可知,盆骨相对车体转动角度增加,则β值增加,α减小,由于安全带及锁扣的安装位置不变,且安全带限力不变,所以θ值不变,FB不变。虽FB不变,但因α减小,导致FB在X1方向的分力增加,使得安全带沿腹部上滑方向的分力增加,因此,假人下潜的风险相应增加。

通过上述分析可知,滑台试验中若不考虑横向的转动效应,则会造成滑台试验中假人的转动角度小于整车试验中的转动角度,这种差异的大小与整车试验中整车横向转动的程度有关。因此在整车试验中,如果车体横向的转动程度较大,则滑台试验不利于下潜风险的评估。在仿真分析中,若不考虑车体横向转动效应对防下潜分析的影响,在某种程度上也无法准确评估实际情况下假人的下潜风险。

5 结束语

研究了安全带的建模方式对防下潜分析的影响,表明普通的安全带混合建模方式存在局限性,采用全二维壳单元的安全带建模方式可以避免仿真中出现假性自锁,提高仿真分析精度。车体横向转动对乘员下潜有一定的影响,从提升仿真精度的角度考虑,建议在仿真分析中加载横向转动,提升防下潜仿真分析的准确性。