基于英语阅读的大学生思辨能力发展:一项案例研究

2019-10-24李四清尚胜男

李四清 尚胜男

摘 要:关注学生的思辨能力培养是我国英语教学发展的趋势。以《英语名篇阅读》课程为例,通过设计思辨性阅读任务,采用课堂提问、小组讨论和师生互动方法,培养学生的闡释、推理、分析等思辨技能;通过口语和书面两种方式,激发学生的语言产出以及对思辨技能的操练。基于对学生阅读输入和书面产出的分析,认为学生的阅读理解能力、口语和书面语产出能力有了显著提高,学生的思辨能力也有提升。

关键词:思辨能力;英语阅读;英语名篇

中图分类号:H319

文献标志码:A

文章编号:1001-7836(2019)07-0143-04

引言

在英语教学中,关注学生思辨能力发展已经成为一种共识,也是现行英语教学发展和改革的一种趋势。大学阶段英语教学的两个指导性文件强调对学生思辨和人文能力的培养,新拟定的《英语类专业本科教学质量国家标准》提出学生需要具备跨文化交际能力、思辨能力和创新能力,思辨能力是创新能力的基础[1];《大学英语教学指南》阐明了大学英语课程的工具性和人文性,其中,人文性的核心是以人为本,注重培养人的综合素质和全面发展[2]。

读写是英语教学的主要课程,也是促进学生思辨能力发展的重要途径。基于我国英语教学的发展趋势,笔者在数年前开始尝试通过英语阅读促进思辨能力发展的教学实践,为本科生开设英语名篇阅读选修课程。具体做法包括:选择思辨性、哲理性的英美名篇作为阅读文本;为课文设计思辨性问题,引导学生阅读深层内容并发表看法;教学形式上,要求学生在课前完成阅读,课上进行充分讨论;课后根据阅读文本撰写思辨性作文。基于对该课程和教学实践的评价,笔者认为学生在分析、评价、阐释等思辨性技能上有显著的提高,英语口语和书面语的产出能力也有显著的提升。本文以《英语名篇阅读》课程为例,分析学生在课程学习中的思辨能力发展,旨在为大学生思辨能力培养提供借鉴。

1 研究基础

1.1 思辨能力

思辨能力是教育教学领域中的一个关键词,近年来也是我国外语教学中的热门话题。思辨能力的表述源自西方术语“Critical thinking skills”,国内学者采用了思辨能力的表述[3—5]。关于思辨能力,美国哲学协会将其界定为:思辨能力是有目的的、自我调节的判断,是对证据、语境、概念、方法和标准进行系统思考的过程(引自美国哲学协会定义);其中包含六项核心能力,分别为阐释、分析、评价、推理、解释和自我调整[6]。研究者对核心能力做了详细的描述,表述如下:阐释指解读意图、澄清意义,分析指发现论据、辨析论据,评价指评估观点、评估论据,推理指寻求证据、推想替代假设、做出结论,解释指表达结论、说明推理过程、呈现论据,自我调节指自我检测、自我修正。除了西方的学理渊源,中国传统思想也提倡思辨,比如“博学之,审问之,慎思之,明辨之,笃行之”(引自《礼记·中庸》)。这也是我国语文教学一贯重视培养学生思辨能力的渊源。

1.2 阅读与思辨能力培养

如何培养学生的思辨能力?在外语教学领域,学者们提出了不同的方法,比如重视外语教学中的人文性,提倡通识教育,强调对原著的阅读等。笔者认为,在外语教学中提倡对原著的阅读和讨论是培养学生思辨能力的有效途径。关于阅读与思辨能力之间的关系,可以借用语文教学中的相关观点。在语文教学中,有学者认为阅读能力的核心是思维能力,阅读教学分为不同的梯度,评价性和创造性阅读是高层次的阅读能力[7]。在实际教学层面,教学中选取的名家名作通常都是思辨与思维的经典范本,阅读文本中不仅提供了丰富的思辨案例,也是教师实施思辨性教学、进行师生思辨性对话和讨论的重要素材。在阅读的层面,师生需要经过思辨性分析、评价,才能理解文本的深层内容;在思辨层面,也只有经过各种讨论、互动,才能运用其中的思辨内容,最后形成学生自我和个性化的口头产出,甚至书面产出内容。

2 研究设计与课程概述

2.1 研究对象

《英语名篇阅读》是笔者开设的一门通选课程,这里选取2016—2017学年的教学作为分析案例。该课程包括55名大学二年级学生,来自不同专业,包括人文、教育、商科、理工等专业。学生在选修该课程之前,已经学过三个学期的大学英语课程。不过,鉴于学生来自不同的专业,学生的英语水平不尽相同,人文专业学生英语程度较高,理工科学生的英语程度相对较弱。学生英语表现也存在较大差异,人文专业学生口语能力较强,参与课堂讨论积极性高,理工科学生口语能力较弱,课堂参与程度较低。

2.2 研究问题

本研究通过一个学期的英美名篇阅读教学,旨在探讨以下两个研究问题:第一,学生的思辨性语言能力发展情况如何?包括思辨性阅读、口语和书面语产出三个方面;第二,学生的思辨性评判能力发展情况如何?

2.3 课程设计

该课程旨在引导学生阅读英美名家名篇,增强对英语深层文化的理解,同时培养良好的英文思维,提升思辨能力,课程也兼顾提升学生的英文阅读、口语、写作和逻辑方面的能力。课程的具体设计如下:(1)要求学生课外阅读文章,完成相应的思考问题;(2)学生需要轮流准备关于文章作者、文章背景的相关信息,在课上做主题陈述;(3)课堂教学主要采用问答、讨论两种形式。问答针对文章的理解,通过教师或学生的提问,检查学生对文章理解的程度和存在的问题;讨论是对文章的深度理解,通常由教师出题,学生小组讨论并交流讨论结果。

2.4 教学案例

这里以阅读“Memories of Christmas”(《圣诞记忆》)一文为例,说明如何通过阅读去训练和提升学生的思辨能力。《圣诞记忆》选自威尔士诗人兼作家Dylan Thomas的作品,文章描述了儿童眼中的圣诞景色,表现了作者对童年时淳朴生活的记忆和怀旧心情。针对该文章的教学有两个步骤。

步骤一:通过设计整体和细节性问题,检查学生对文章的理解,旨在促进学生的思辨性阅读能力发展。整体性问题,比如:问题(1)考察学生对作者的了解,问题(2)提问学生对文章的哪个部分印象深刻。细节性问题,比如,问题(1)考察学生对文章中人物的熟悉程度,问题(2)提问作者对圣诞节的态度。

步骤二:引导学生对文章进行讨论,促进学生思辨性口语能力发展。该文章的三个讨论话题分别为:个人最为深刻的记忆、西方圣诞节和中国春节的异同、圣诞节流行的原因。讨论形式通常为:首先是小组讨论,然后陈述小组观点。讨论环节要求学生要充分发表观点,并联系自身的经历和体验阐述观点。

3 结果与分析

3.1 学生阅读与书面产出量化描述

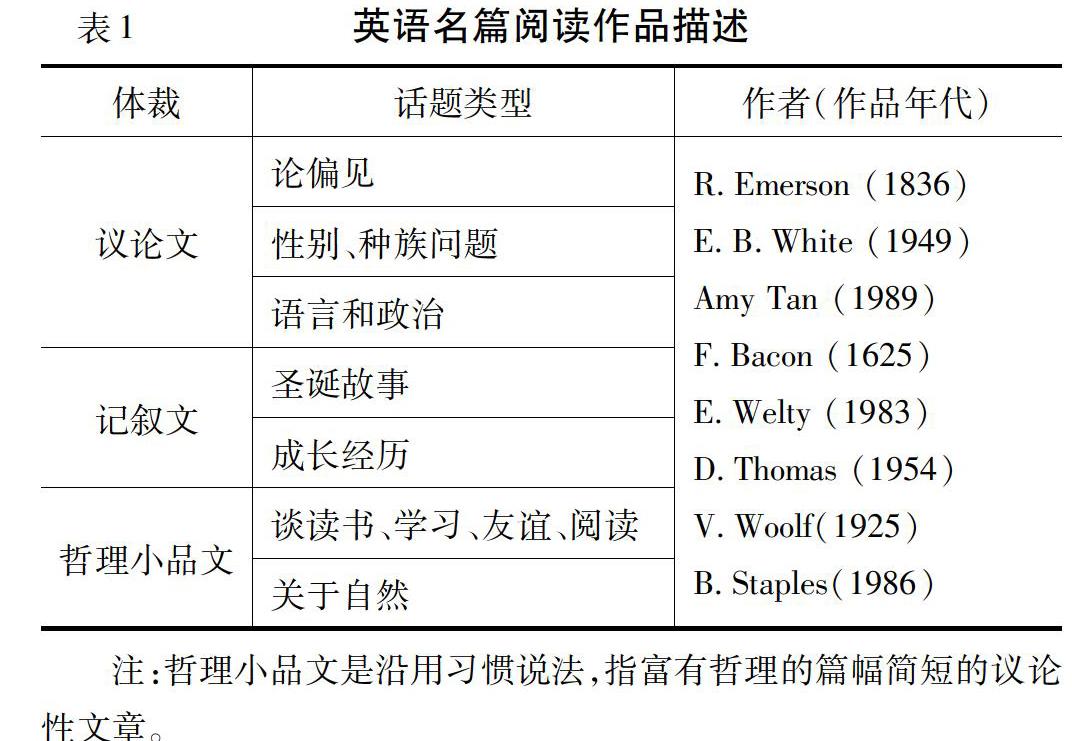

(1)学生阅读量化描述。学生在32个教学课时内完成了15个经典英美名篇的阅读。这些名篇的体裁上大致分为议论文、哲理小品文和记叙文三种(参见表1)。议论和哲理类文章的作者包括培根、爱默生、沃尔夫等,记叙文的作者有怀特(E.B.White)、迪伦·托马斯等。话题上,这些作品的内容非常丰富,比如关于读书、学习、友谊、自然等话题,也有关于性别、种族、偏见等问题,还有关于传统和成长故事的话题。作品跨越了数百年,從17世纪的培根到19世纪的爱默生,再到现代华裔作者谭恩美的作品,不同时代的作品使学生体验到丰富的语言特征、语言变化、哲学思辨和文化内涵等内容。

(2)学生书面产出量化描述。本课程的学期作文话题是A story of growth(成长故事),为记叙文体裁。学生的写作时间为一个星期,课下完成、修改后提交打印稿。写作完成情况描述如下:学生平均写作字数为550词,长度区间为300—800词之间(参见表2);作文平均成绩为86分,成绩区间为78—95之间,成绩等第比例分别为优(21.28%)、良(74.47%)、中(4.26%)(参见表3);写作长度与成绩呈现正相关关系,优良等第的作文字数在400—800之间。作文评阅参照英语专业四级(TEM4)的标准和等级描述,包括思想与表达、语言运用能力和写作规范,三个项目分值的百分数比例大约为45、40、15;笔者在评阅时使用了百分制。

3.2 学生的思辨性语言能力发展

经过一个学期对英语名篇的深度阅读,学生的思辨性语言能力有了显著的变化,表现在思辨性阅读能力、口语能力与书面语言能力三个方面。

(1)思辨性阅读能力发展。《英语名篇阅读》课程首先是要提高学生的思辨性阅读能力,从三个方面进行分析。第一,阅读话题丰富。学生阅读的文章有哲理性文章,如培根的“Of Friendship”“Of Studies”,爱默生的“Nature”,有经典的叙述性文章,如美国作家怀特的“Once More to the Lake”、迪伦·托马斯的“Memories of Christmas”,还有关于种族、性别等社会问题的文章,如谭恩美的“Mother tongue”、美国作家Brady的“I want a wife”。第二,学生有良好的阅读深度,包括语言和思想深度两个方面。在语言方面,英语名篇出自英美名家,其中的词汇、名句、修辞等语言元素丰富,能有效提升学生的语言理解能力;在思想方面,英语名篇或蕴含了作者的思辨和智慧、或表达了深刻的情感和思想,有助于加深学生的思想和思维,为学生输入了丰富多样的语言形式和思想内容。阅读深度还表现在其他方面,比如阅读的文章兼顾了时间和空间,既有16世纪培根的文章,也有当代作家的文章,有英美主流作家的文章,也有华裔、非洲裔作家的文章。不同类型与时代的文章,为学生展示了不同的文化与思维认知,从而促进学生的思辨能力发展。第三,学生的阅读量有显著的增加。学生在一个学期中阅读了15篇左右的文章,阅读字数超过2万词,相当于一本英语教材的阅读量。鉴于课程选用了英语名家名篇,学生阅读到更为地道的英语,其中的词汇和表达的程度和难度更高,能促进学生高层次语言能力和思维技能的发展。

(2)思辨性口语能力发展。《英语名篇阅读》课程在两个方面为学生的思辨性口语能力发展提供了条件。第一,学生口语表达的数量提高了。课程对教学进行了一定程度的翻转,学生在课前完成阅读并思考指定的问题,课堂教学主要是师生问答和话题讨论,师生问答和课堂讨论大约占到课堂时间的2/3。在提问环节,除了教师提问,学生通常也会提出疑问和质疑,与教师进行讨论;在讨论环节,学生通常进行分组讨论,并汇报小组观点。第二,学生口语表达的质量提高了。本课程设计了思辨性的问题,需要学生在理解文章的基础上表达自己的观点,口语表达训练提高了学生的语言使用能力,增加了思维的深度,并表达真实的思想。针对思辨性提问和讨论话题,学生需要较好地使用思辨技能,包括理解、分析、阐释、评价,以及应用与创造方面的能力,提升了口语表达的质量。

(3)思辨性书面语言能力发展。以学期作文为例,思辨性书面语言能力有显著的发展。第一,学生完成的写作有良好的思想深度。针对话题A story of growth,有同学选择了美丽的家乡,有写同父母、祖父母相处中的故事,还有写失去朋友或亲人后成长的故事,学生的作文真实而有深度。第二,写作长度有显著的增加。学生的平均写作长度超过500词。在大学英语四、六级考试中,作文要求字数一般为120-150词,学生学期作文的长度超过了一般的考试要求。第三,语言表达能力有显著的提升。学生写作中的结构、时态等语法准确,有些语言非常优美。学生使用或借用了所阅读名篇名作中的一些写作和修辞技巧,表达能力有了很大的提升。

通过对学生写作的分析,我们认为学生的书面语言能力发展与阅读存在内在联系。鉴于写作为记叙文体、关于个人成长,学生在写作中借鉴了Memories of Christmas、Once more to the lake两篇文章的叙事方法,并能运用其中的修辞手法,创作(创造)自己的故事。在书面产出中,学生使用了比喻、照应等修辞手法,使用了场景描写建构气氛等技巧(参考例1—5)。例(1)、(2)是两个比喻句,分别表达家庭对成长的重要性、对幸福与痛苦的比喻性描述;例(3)是场景描写,与E.B.怀特Once more to the lake中的叙事方式非常相似;例(4)、(5)分别为比喻句和排比句,与沃尔芙的How to read a book有相似之处。从认知加工视角看,学生从阅读中摄入了作者的思维与叙述方式,并自动表征于书面产出中。简言之,阅读促进了学生思维和书面产出能力发展。

3.3 学生的思辨性评判能力发展

通过英语名篇阅读课程,学生的思辨性评判能力有了显著的发展,这里以关于种族与性别问题的阅读为例。非洲裔作者Brent Staples在“Black Men and Public Space”(《黑人与公共空间》)一文中讲述了自己在不同的场景中的尴尬经历,比如在夜色中的人行道上,或者在珠宝店中他被人误认为“罪犯”,与其作为记者的社会身份形成巨大的反差。在作者Judy Brady的“I Want a Wife”(《我需要一个妻子》)一文中,作者以一个妻子和母亲的口吻,表达了“我需要一个妻子”的观点,以反讽的手法表达了男女平等的思想,并批判了男权社会中女性过度承担的责任和负担。两篇文章对学生形成了较大的冲击和心理震撼,尤其是“空间”一文,学生在讨论环节提出了许多问题和分析。比如,学生提出“为什么?我们有没有同样的现象?”等问题,学生也给出了不同的解释,包括“种族歧视/discrimination、偏见、性别平等问题”等,也有学生提出“我们有没有歧视和偏见、如何消除不平等问题”。按照前述的思辨能力框架,学生在讨论中使用了分析、评价、推理和阐释等技能,比如分析种族问题产生的原因、评价种族问题对作者造成的心理伤害,并尝试提出消除这种问题的思路。其中,提出解决问题的方法,以及由此及彼来分析中国社会中歧视和偏见问题,是布鲁姆认知框架中的“应用”技能[8]。“应用”是布鲁姆框架的高阶认知技能,从《名篇》课程的教学实践中,我们认为阅读不仅能训练思辨性评判能力,也能培养学生的高阶认知能力。

另外,学生在名篇阅读中也提升了思辨性欣赏能力。在《名篇》课程中,学生的阅读深度和课堂参与程度显示,他们对文章“Once More to The Lake”(《重回湖边》)有很强的阅读兴趣。《重回湖边》是怀特的自传体故事,文章表达了深刻的父子感情和自然情怀的内在主题,可以称之为美国版的“背影”。学生的思辨性欣赏表现在两个方面。首先,用思辨性视角阅读故事的主题。“湖边”的表面主题是自然情怀,大部分的篇幅也是自然和景观描写,然而,故事的内在主题是深刻的人文情怀,包含作者对父亲的怀念,以及作者作为父亲对儿子的关爱,重回湖边是这种关爱的传承。其次,从欣赏的眼光感受和体验内在的父子感情和人文情怀。故事中有几个描写引起学生强烈的共鸣,比如,作者与儿子重回湖边的一个星期内,经常有时光恍惚的感觉:“在我们所到之处,我分不清哪个是‘我,我是那个成年的长者,还是走在旁边的那个孩子”,“听到儿子溜出屋子,我产生了一种幻觉,那个男孩是我,我是父亲,我好似生活在两个双重的世界中。”从思辨性欣赏角度,学生认为“重回湖边”既是一个人“成长”的故事,也是深刻的家庭繁衍和精神传承的故事;这种阅读已经超越了文字和语言的表面内涵,而变成了读者与作者之间内心的交流和分享,达到了在思辨中阅读,在欣赏中体验的目的。其实,培养思辨性欣赏能力也是在培养学生的人文素养,新制定的中国学生发展核心素养中的首要素养是人文底蕴,包含人文积淀、人文情怀和审美情趣三个内涵,其中人文情怀指具有以人为本的意识,尊重人的尊严和价值,关切人的生存、发展与幸福[9]。“重回湖边”是培养这种核心素养的极好素材。

结束语

文章以《英语名篇阅读》课程为例,探讨了促进中国学生语言、理解与思辨能力发展的阅读途径。通过对该案例的总结和分析,发现学生在三个方面取得了显著的进步和成长。第一,思维与思辨能力的发展。基于对英语名篇的阅读和教师的启发性提问,学生积极参与课堂互动、阐述问题,也能提出有思辨性的问题,训练和提高了思辨能力。第二,阅读理解能力的发展。名篇原著激发了学生的阅读兴趣,教师提问启发学生对深层意义的探究,也促进了学生阅读理解能力的发展。第三,书面表达能力的发展。学生在写作中使用较为流畅的语言,表达了深刻的思想和内容,表明学生在语言和思维两个能力层面上都有了显著的提高。

本研究也为今后的教学提供了有益的启示。第一,选择的阅读素材需要一定的深度。笔者认为,大学生已经具备了较好的英语理解能力,需要提升阅读的难度,提升难度能促进学生对语言和文本内容的探索,从而提升了学习效果。第二,教师需要提供思辨和思维脚手架,即通过提出思辨性问题,引导学生的理解逐步深入,思维能力逐步提高。综上,文章认为,基于教师引导的名篇阅读能有效促进学生语言综合能力发展。

参考文献:

[1]彭青龙.论《英语类专业本科教学质量国家标准》的特点及其与学校标准的关系[J].外语教学与研究,2016,48(1):109—117.

[2]王守仁.《大学英语教学指南》要点解读[J].外语界,2016(3):2—10.

[3]文秋芳,王建卿,赵彩然,等.构建我国外语类大学生思辨能力量具的理论框架[J].外语界,2009(1):37—43.

[4]黄源深.英语专业课程必须彻底改革——再谈“思辨缺席”[J].外语界,2010(1):11—16.

[5]孙有中,金利民.英语专业的专业知识課程设置改革初探[J].外语教学与研究,2010,42(4):303—305.

[6]Facione P.A. Critical thinking: What it is and why it counts. Insight Assessment[M].California: California Academic Press, 2004.

[7]余燕玲,代建军.语文深度阅读教学的分析模式[J].教育科学研究,2017(5):49—53.

[8]Blooms Taxonomy: Psychomotor Domain. Retrieved 2018/6/10 from: http://www.csus.edu/indiv/e/estiokom/bloom staxonomy.pdf.

[9]《中国学生发展核心素养》总体框架[N].人民日报,2016-11-15.