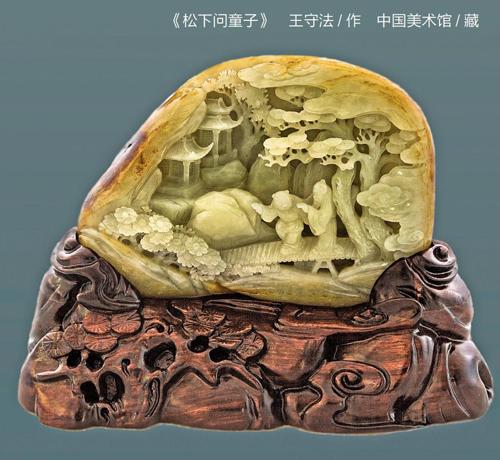

浅议玉雕三境界

2019-09-10王守法

王守法

[摘要]王国维的人生三境界论断同样适用于琢玉人。玉雕技艺的背后是强大的华夏文化,其展现的不仅是玉石本身的自然美,而且呈现的是宗教、政治、经济、军事以及日常生活的文化。琢玉人必须经过孤心苦诣、匠心独运、文心雕龙的历程,方能实现玉雕人生的三境界。其过程就是在中国传统文化观照下的修身、修技和修道。

[关键词]三境界;苦心孤诣;匠心独运;文心雕龙

清末国学大师王国维说:“古今之成大事业、大学问者,必经过三种之境界。‘昨夜西风凋碧树,独上高楼,望尽天涯路。此第一境也。‘衣带渐宽终不悔,为伊消得人憔悴。此第二境也。‘众里寻他千百度,蓦然回首,那人却在灯火阑珊处。此第三境也。”此人生三境界论断同样适用于琢玉人。玉雕作为中国传统的手工技艺,具有数千年的历史,它伴随着中华文明的成长与发展。玉雕技艺的背后是强大的华夏文化,因此玉雕展现的不仅是玉石本身的自然美,而且呈现的是宗教、政治、经济、军事以及日常生活的文化,人们对玉雕的喜爱,正是由此产生特殊的情感。作为琢玉人不仅要向传统学技艺习文化,而且要把它作为一项人生大事业、大学问来追求,诚如王国维先生所说的必须经过此三境界,方能得到玉雕的真谛,建立起自己的玉雕王国。

一、玉雕第一境界:苦心孤诣——独上高楼,望尽天涯路

玉雕的历史几乎与我们华夏文明的发展同步,或者参与了我们文化的建构。新石器时代红山文化的玉龙,不仅证实了中国人以“龙”为图腾文化表述,而且验证了琢玉的历史与中华传统文化发展史紧密相连。《周礼·春官·大宗伯》中记载:“以玉作六器,以礼天地四方。以苍璧礼天,以黄琮礼地,以青圭礼东方,以赤璋礼南方,以白琥礼西方,以玄璜礼北方。”这说明在远古时代玉器已经成为宗教祭祀、王权建制的重要载体。以六种玉制作礼器,证明三千年前古人对玉的认知程度极高,他们已经形成了较为完整的玉文化的美学体系。也正因为如此,作为琢玉人不管地位如何,其工作的神秘性、神圣性、虔诚性、艺术性紧密地融合在一起。玉雕文化的特殊性注定了它在国人心目中有着不一样的地位、有着不一样的情感。

琢玉人一旦走上这条路,便会孤独而又欢欣的奔走。在古代,一件玉器常常要琢玉人穷其一生,乃至两代三代人才能雕琢完工。传统的琢玉人大多是以家族或者以作坊为基本单元,经过数代不断积累形成特有的自我技艺。这种以家族、作坊为基本传承的方式,有一个好处就是将自己置身于玉雕文化的情境中,不需要太多的人生选择,被动的、主动的都会在玉雕世界中消弭岁月的光阴,这样的玉雕生涯是一种艰辛生活,是一种慢生活,也是一种艺术生活。琢玉人沒有苦心孤诣的毅力,没有坚韧不拔的精神,没有独上高楼的胆识,就不可能走进玉雕世界。当代中国玉石雕刻大师、中国工艺美术大师刘忠荣先生“深居简出,甚少应酬。冬天一件破毛衣,夏天一双人字拖,在自己迷恋一生的玉雕世界里畅叙遨游”。他花了5年的时间和以前所谓的朋友圈彻底告别,孤独地走自己的路。琢玉是一条漫长的修身之路,正如孟子所言:“天将降大任于斯人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为,所以动心忍性,增益其所不能。”不经过此人生的历程,琢玉人便不能进入琢玉第一境界。

二、玉雕第二境界:匠心独运——为伊消得人憔悴

如果说修身是琢玉人第一步,那么修技则为第二步。作为儒家经典的西周《周礼》在《考工记》中明确将琢玉人列在其中——“玉人之事”。玉人所制作“圭”的形制直接表明天子、公、侯、伯的身份,后来到封建社会,玉人制作作为皇权象征的玉玺,表明琢玉人在王权建立过程中其技艺有着不同寻常的意义。《晏子春秋》曰:“和氏之璧,井里之朴耳。良工修之,则为荐国之宝。”《孙卿子》云:“井里之璞。又云:玉人琢之,为天下宝。”可见琢玉人在由自然之玉石到精美艺术品过程中的重要作用,古人云:“玉不琢不成器。”便是这个道理。《左传·襄公十五年》记录了子罕拒玉的故事,一方面赞扬子罕高尚廉洁的品质,另一方面“使玉人为之攻之,富而后使复其所”,说明琢玉人的眼力和手艺具有极强的商业价值。由此看来,琢玉人无论从政治意义、艺术角度,还是从经济价值,都必须全身心投入技艺的追求。

当代学者、书法家高二适先生诗云:“人言磨墨墨磨人,磨穿铁砚始足珍。”其实琢玉人又何尝不是如此呢,虽说是人在琢玉,但又何尝不是玉在雕琢人,雕琢每一位琢玉人的人生呢?玉雕就是将自然之美与艺术之美完美地结合在一起。每位琢玉人都以自然之子的赤诚之心来雕琢每一件玉石。世界上没有两件相同的玉雕作品,只有琢玉人匠心独运的技艺雕琢。每个琢玉人,根据不同的玉料,因形赋势,因势琢情。琢玉的过程就是心灵之旅,先是人与玉石的对话,一次灵魂的碰撞,因情生意,因意成像。然后才是绘形雕像。这是一个漫长而艰辛的长途跋涉,没有“衣带渐宽终不悔,为伊消得人憔悴”的孜孜不倦探索,便不能达到精益求精的境界。中国玉石雕刻大师杨曦不仅继承古代传统的浮雕、圆雕、镂雕等技法,还不断吸收其他艺术成果,丰富自己的雕刻技艺。杨曦秉承《老子》大道至简、大成若缺的思想,按照中国画写意精神,借鉴西方抽象表现主义的方法,雕刻出具有东方神韵的作品。只有不断探索玉雕技艺,不断探求玉雕美学深度,不断挖掘玉雕文化底蕴,才能达到玉雕的第二境界。

三、玉雕第三境界:文心雕龙——蓦然回首,那人却在灯火阑珊处

真正的玉雕大师不会把自己仅仅定位在对技艺的追逐上。俄国艺术大师康定斯基说:“艺术家不仅要练眼,更要练心。”诚如是,琢玉人不仅要修身、修技,更要修道。玉雕的至高境界是文心雕龙——以自我之心雕刻思想、雕刻文化。琢玉人在雕刻玉石过程中,只要琢进自己的情感,融进自己的思想,才能有“蓦然回首,那人却在灯火阑珊处”的顿悟与快意。庖丁解牛之所以能达到游刃有余的境地,是因为他从一开始就不是用刀而是在走心,在修道。他以天之道、人之道、技之道在解牛。中国玉石雕刻大师苏然,秉承“顺应造化,天人合一”的理念琢玉,其《蒙面巫师》就是将玉包石的普通玉料化腐朽为神奇的杰作,其充满了哲学意味和生活的体验。其形美,其质厚,其境幽。说到底就是顺应自然为文化塑形,把抽象的概念赋予可感知的美的玉石之中。修道,就在于玉人合一,就是琢玉人以刀代笔叙述故事,虽然不能像作家那样作宏大场面的铺陈,然琢玉高手在方寸之间,以凝练的刀法记录叙述精神,凝固成永恒的美。顾永骏大师就是一位了不起的叙述者,他的《聚珍图》恢复失传200多年的山子雕技艺,作品以“山是一尊佛,佛是一座山”为线索,雕刻4尊大佛,14尊小佛,26位游客,以恢弘的气势描述了祖国千峰竞秀的壮丽山河。他的《文成公主人藏图》《竹林七贤》《瑶池赴会》《夜游赤壁》等一系列作品,以玉石作为记事本,用精巧的构思、生动的细节叙述中国故事、中国情怀、中国美学。我们透过他娓娓道来的叙述,分明感知到他内心深处的文化情愫。

巴金先生说过,写作最大的技巧是无技巧。这里的“无技巧”不是说不要技巧,而是文心雕龙——毫无为技巧而技巧的忸怩,一切技巧寓于无形中,此所谓“大象无形、大巧若无”的境界,这便是琢玉的道。双料大师吴德昇“外师造化,中得心源”,他扎根于传统文化,吃透中国画精神,领悟西方绘画精髓,做到古今结合,中西贯通,形成自己的创作思想,有些大胆,有些前卫,但固守本源,绘心绘神。他的白玉《十八罗汉》各具情态,栩栩如生,可说是他自我的写照,也是他生活、人生的十八种变相。我们置身于其中,仿佛看到他在说:“瞧,我就在这儿。”或者也可能我们自己在说:“这,就是我。”

对于玉雕,琢玉人永远在路上,修身、修技、修道永远在路上,艺无止境。唯有如此,方为玉雕。