我国董事责任保险制度建设研究

2019-09-10张瑞纲张浩

张瑞纲 张浩

【摘要】立足于我国董事责任保险实际发展状况,探讨现阶段其存在的问题及发展策略。首先,论述了我国董事责任保险的发展状况及特点。其次,分析了董事责任保险发展存在的问题,内核问题主要包括易诱发道德风险、保障范围有限、条款设计存在缺陷以及保费保额高昂,外部环境问题包括上市公司股权集中、法制环境和职业经理人市场不成熟。再次,对德、美两国董事责任保险制度进行了比较分析。最后,基于以上分析提出了董事责任保险发展的制度建议:从险种设计方面要规范行业标准,从监管环境方面提出要对董事责任保险的保险责任加以明确界定,从行业建设方面保险公司要扩大承保范围,从社会需求方面要建立成熟的职业经理人市场等。

【关键词】董事责任保险;证券法修订草案;诉讼风险;董监高

【中图分类号】F842【文献标识码】A【文章编号】1004-0994(2019)22-0152-7

【基金项目】国家自然科学基金项目“董事责任保险、企业特征与企业风险行为”(项目编号:71863002);教育部人文社会科学青年基金项目“基于行为实验的责任保险主体合作行为研究”(项目编号:14YJC790170)

一、引言

董事责任保险(Directors and Officers Liability Insurance,以下简称“董责险”)是指承保董事、监事及高级管理人员(以下简称“董监高”)因疏忽或者过失导致被追究个人行为责任时,保险公司对其进行经济补偿的一种职业责任保险。公司的经营总会面临各种风险,而作为公司经营管理的实际执行者,董监高不可避免地会因决策失误或者误判市场形势而导致公司及股东们遭受损失,从而承担赔偿责任。从经济学角度来看,董责险具有以下三重含义。首先,它是一种经济保障行为,属于职业责任保险的范畴,主要保障的是企业高级管理层在进行公司管理事务中的个人过失责任;其次,它属于一种风险管理与损失补偿机制,公司及董事、高管以付出保费作为对价,来换取保险公司承保其职业责任风险并在风险事故发生时对其进行经济补偿;最后,它的风险及损失判定依赖于法律法规,但董责险承保的是董监高的过失责任风险,违法行为则不属于其风险保障范围。

在我国政府及人大对现行《中华人民共和国证券法》(修订草案)审议工作的逐步推进中,修订草案对当前证券市场释放出两大信号。一是加大了违法处罚力度,近年来证监会稽查部门虽然加强了对证券市场的监管,但受制于2006年出台的证券法,处罚力度不够,难以对违法行为形成有效的遏制作用,在证券法的修订草案中,惩戒力度得到了大大的强化;二是关注到了股民索赔困难这一问题,修订草案规定,投资者提起虚假陈述、内幕交易、操纵市场等证券民事赔偿诉讼时,当事者一方人数众多的,可依法推选代表人进行诉讼。这意味着我国证券市场纠纷即将开启集团诉讼的时代。证券法修订草案对于董事及高管的监督及惩罚力度的调整意图适应于我国目前的经济发展规模和证券市场规模,这也意味着资本市场上董事及高管的责任风险显著提升,董责险在我国证券市场的现实需求也将不断增加。

从学术领域来说,近来已有不少学者关注到董责险的制度缺陷并提出了针对性的改革建议。包括:第一,我国董责险相关法律亟待完善。对于董监高过失造成的股东损失,我国现行法律规定只能以共同诉讼而不能以集团诉讼方式起诉,法院受理该类诉讼也必须以有关机构的行政处罚书或是人民法院的刑事判决文书作为前置程序,这导致董责险在证券市场上的现实需求不够充足;郝君富[1]发现董责险与我国现行法律制度的矛盾,公司补偿制度的缺失、股东派生诉讼制度以及集团诉讼制度的适用范围较窄导致我国董责险制度存在天然的缺失。第二,保险条款亟待创新,孙宏涛[2]认为必须开发设计符合我国国情的董责险除外条款,学习并借鉴国外的被保险人诉被保险人除外条款、监管机构诉讼除外条款、故意致害行为除外条款及其他类型的保险除外条款,这样才能更好地满足我国证券市场的保险需求。

由于国外的董责险制度建设相对完善,国外学者研究主要聚焦于董责险的功能分析。John E. Core[3]通过对加拿大公司公布的董责险保单来分析其保费与公司治理结构之间的关系,研究发现,当被保险公司治理结构不佳、股权较为集中时,所付出的保费也相对更高。Note[4]认为建立董责险制度,能够保障董监高在正常履职过程中的责任风险,吸引优秀的管理人才,同时还能够保障证券投资者的合法权益。Boye、Stern[5]认为保险公司在参保之前和之后对公司的公司治理进行审查,为董责险购买提供对董监高的监督,并迫使他们参与担责行为和阻止错误行为。此外,MacMinn、Garven[6]提出,企业保险在减少公司内部的代理问题、降低破产风险以及提供实际服务效率等方面发挥着作用。但也有一些学者对董责险的消极功能提出了自己的见解,Chung、Wynn[7]认为董责险可以保护董监高远离诉讼风险和个人财务责任,它可能破壞公司治理,董事可能会减少他们的监督工作、经理可能会牺牲股东的利益来追求个人利益。

本文的研究意义在于,基于当下我国董责险制度的保险合同设计、保险市场发展、制度设计法理依据等内外部环境,着力解决董责险中董监高责任、保费处理、风险认定等难点,通过董责险制度内核分析对我国董责险有一个较为全面的认识,又从外部的环境分析得到有针对性的发展策略启示,二者的结合能够为我们提供一个立体的视角,为推动董责险制度与我国国情的融合发展建立理论基础。

二、我国董责险的发展状况及特点

1.我国董责险的发展状况。2002年1月7日,证监会和经济与贸易委员会联合发布《上市公司治理准则》,其第39条规定,“经股东大会批准,上市公司可以为董事购买责任保险。但董事因违反法律法规和公司章程规定而导致的责任除外”,由此董责险在我国正式获得合法性地位。1月15日,国家最高人民法院发出《关于受理证券市场因虚假陈述引发的民事侵权纠纷案件有关问题的通知》之后,上市公司董监高的民事赔偿责任被明确下来,董责险在国内有了真正意义上的现实需求。1月23日,平安保险与美国丘博保险集团推出了我国第一份董责险,万科股份有限公司董事长王石成为其被保险人,拉开了我国董责险发展的序幕。

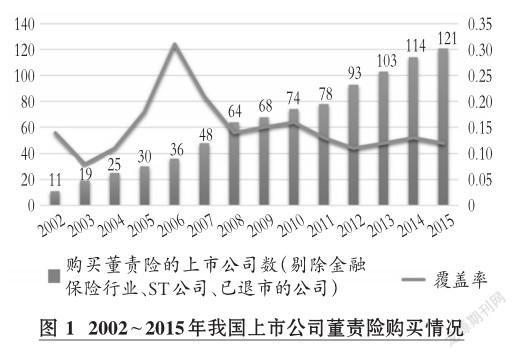

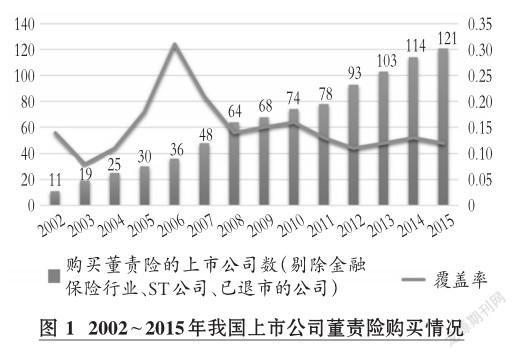

国内董责险的购买情况如图1所示。由图1可以看出,尽管时至今日,董责险在我国已经经过了16年的发展历程,但其市场覆盖率(剔除金融保险行业、ST公司、已退市的公司)不仅远远不及发达国家的水平,并且呈一个逐年下降的趋势,我国上市公司对其反应十分冷淡[8]。发达国家的董责险有着非常高的参保率,Tillinghast-Tower Perrin公司的一项公开调查显示,在接受调查的2059家美国和加拿大公司中,96%的美国公司和88%的加拿大公司均投保了董责险,我国香港和台湾地区的董责险投保率也达到60% ~ 70%,而2016年我国上市公司的董责险覆盖率仅为13%,与我国沪深两市上市公司的投保率形成了鲜明的对比。我国董责险在引入的16年间始终呈低速发展态势,根源还是在于其保障制度尚不完善,从国外生搬硬套的制度模式与我国本土的法律制度难以相容。

2.我国董责险的发展特点。

首先,对董责险的需求未来有井喷的趋势。随着小股东维权意识的增强,我国证券业面临的诉讼风险也在不断加大,董监高面临的诉讼压力也随之增加。据《2016年中国上市公司法律风险指数报告》显示,仅2015年涉及董监高的民事责任诉讼案件就达到了493起,而2011年仅为110起,董事及高管的民事责任风险在不断增加,这意味着我国上市公司有充分的现实需求去购买董责险,而当前较为滞后的董责险条款并没有充分激发董责险的现实需求。

其次,我国董责险的续保率保持在较高的水平。笔者在手工整理上市公司年报中董责险购买情况的过程中发现,大多数上市公司在董事会或股东大会中申请购买董责险时,通常会申请在保险费和保险金额不发生重大变化的情况下,无需向股东大会申请授权即可自行续保,因此大多数购买董责险的上市公司往往会不断续保董责险。

最后,我国董责险条款形式固定,长期以限额责任制和集体保险为主导。通过分析上市公司披露的董责险购买情况不难发现,董责险在引入我国的十几年间,限额责任制成为其主要形式,尚未发现采用比例责任制的董责险条款。同时,我国董责险条款中往往选择将整个董事会视为同一被保险人,采用一张保险单、一个保额、多个被保险人的形式。事实上,董事会、监事会中每个人所面临的诉讼赔偿风险是存在显著差异的,采用集体保险的形式是否科学仍有待思考。

三、我国董责险发展存在的问题

1.我国董责险发展问题的内核。

第一,董责险的存在有诱发道德风险发生的可能。根据委托代理理论,当公司的利益与董监高自身利益发生背离的时候,董监高往往会从事不当行为,牺牲公司的利益来为自己谋取私利。董监高的不当行为具有很强的隐蔽性,在信息不完全的情况下很难被发现。从传统民法理论来看,董责险一定程度上减弱了法律法规的惩戒作用,它的存在可能会导致董监高的行为更倾向于投机性,诱发道德风险的发生,一定程度上可能会给中小投资者造成利益损失。常启国、高挺[9]以2007 ~2015年我国沪深A股上市公司为研究对象,发现上市公司引入董责险对其经营绩效存在一定的消极影响,在对其作用期限进行研究后发现,其机会主义效应存在一定的时滞性,且在上市公司投保董责险三年后机会主义效应开始凸显。

第二,董责险的保障范围十分有限,对于董事不当行为的界定也不够严谨。根据都邦财险中董责险的保险条款,被保险个人在以其身份执行职务的过程中,由于单独或共同的过错行为导致第三者遭受经济损失,依法应由被保险个人承担的经济赔偿责任,且被保险个人不能从被保险公司获得赔偿的,保险人按本保险合同的约定负责赔偿。其中对于“过错行为”的释义为“被保险个人在以其被保险个人的身份执行职务过程中的失职、过失、错误、与事实不符的陈述、误导股东的陈述、应作为而不作为及其他过错行为”。与现实相矛盾的是,上市公司的董事引起的民事赔偿责任大部分都源于违法行为,而违法行为属于董责险的除外责任,一旦董事因违反法律法规或是公司章程造成第三者财产损失的,保险人有权拒绝承担保险责任。在实务中,上市公司的董事因行为不当同时不违反法律法规及公司章程形成民事赔偿责任的情形较少,这就导致了董责险的应用空间十分受限,难以激发董责险的现实需求,这也是导致董责险市场需求低迷的关键。

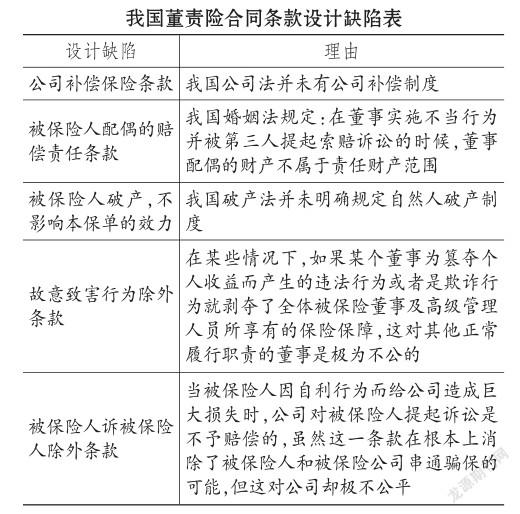

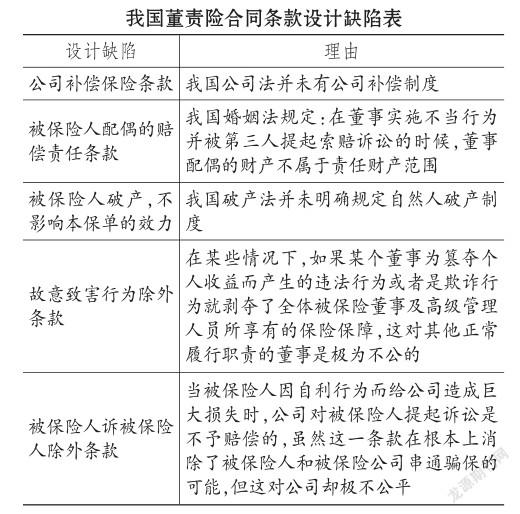

第三,董责险的条款设置不合理,许多条款与我国现行法律相冲突[10]。如表所示,我国董责险条款基本上都是从国外董责险条款中照搬照抄来的,公司补偿条款、被保险人配偶的赔偿责任条款、破产有效条款实质上却是无效条款,而故意致害行为除外条款、被保险人诉被保险人条款在实际情况中也大大缩小了董责险的保障范围,成为董责险投保比例偏低的部分原因。

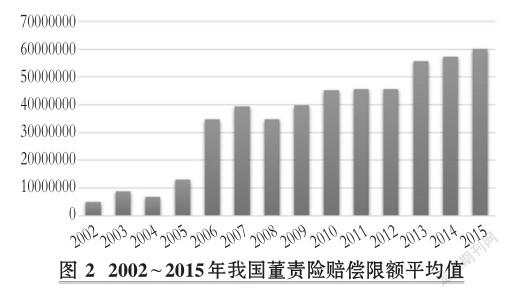

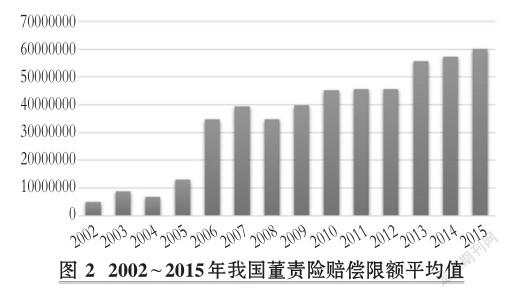

第四,董责险的保费及保额在整個保险市场中都过于高昂。如图2所示,2015年我国董责险赔偿限额平均值已接近六千万元[8],这就导致了小型财险公司难以承担如此巨大的赔偿限额,几家大保险公司垄断了整个市场。据统计,目前承保董责险的保险公司仅有大地财险、平安财险、都邦财险、美亚财险、华泰保险等数家大型保险公司,市场的高度垄断难以形成公平有效的竞争环境,造成保费更加高昂的恶性循环,董责险的发展也就变得更加艰难。

2.我国董责险发展问题的外部环境因素。

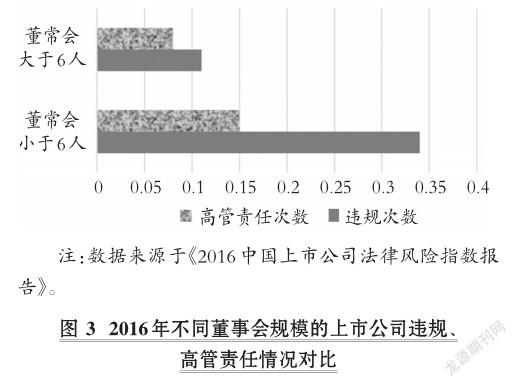

第一,国内上市公司股权及管理权的高度集中,导致大股东对于董监高的任命有着极大的控制权,小股东难以对董监高起到良好的监督作用。上市公司的股权结构将会对公司发展产生深远的影响,“一股独大”损害的是上市公司的治理结构和中小股东的合法权益。如图3所示,董事会的人数规模与上市公司的违规风险呈负相关关系,董事会人数尤其是独立董事较多的上市公司会在决策时有较低的错误率,同时对权力的制衡作用将更加有效。我国严重的“一股独大”问题致使董监高直接受到大股东的控制,难以有效发挥对公司的管理作用,公司也就更没有动力去吸引优秀的管理人才并为之购买董责险。

第二,我国证券市场并未给董责险提供一个成熟、健全的法律法规环境,相较于国外的证券市场制度,我国当前与董事责任相关的法律体系存在不少缺陷。一是对于董责险的保险责任董监高违反“勤勉义务”依法应付的民事赔偿责任,我国法律尚未对“勤勉义务”给出具体的解释,这导致董责险的适用范围十分有限并且模糊不清,司法实践中也难以对董监高进行追责;二是在实务中,董事的不当行为损害的往往是数以万计的投资者的合法权益,而我国现行法律又缺少关于集团诉讼的规定,董监高也难以得到应有的法律惩戒;三是我国证券市场信息披露制度不够透明,中小投资者难以收集关于董事不当行为的证据,增加了诉讼难度。相关法律法规制度的缺位,使得董责险在我国的应用十分受限,这也导致了國内大部分投保董责险的公司都是海外上市公司。

第三,我国并未形成成熟的职业经理人市场。因此,我国优秀管理人才的价值无处体现,上市公司就更不愿意付出高昂的成本来购买董责险。我国的职业经理人主要来自三大系统:一是国有企业中通过行政任命的管理干部;二是成长于民营企业的股东;三是20世纪90年代后受益于所有权与管理权分离而逐渐成长起来的职业经理人。由此可见,我国职业经理人的成长环境天差地别,受教育程度迥异,职业素养与管理水平也存在很大的差异,自然也就很难把他们放到职业经理人市场中去进行横向比较。同时,我国的职业经理人也没有一条科学的成长道路,上市公司不愿意花费大量的时间和资本去培养职业经理人,选择董监高人员多是靠直接“挖人”的野蛮方式,也就导致了国内很难出现年轻的职业经理人。总之,不成熟的职业经理人市场使上市公司的大股东并未对董监高抱有足够的重视,也就难以对董责险形成强烈的现实需求。

四、美、德两国董责险发展的经验启示

前文提到,我国董责险投保率始终与德、美等发达国家存在较大的差距,其中一个根本的原因就在于引入的董责险制度与我国的法律环境不相容,下文将审慎探究美、德两国的董责险制度及相关法理机制,适当予以借鉴。

1.经营判断原则。我国在引入国外董责险的时候,相当大程度上借鉴了其保险条款,但引起需求差异的原因主要是法律对相关条款的判定有所不同,如中美董责险条款都规定了将董监高违反勤勉义务纳入除外责任条款之中,判定是否违反勤勉义务则成为中美董责险差异的关键。在美国的司法实践中,已默认采用经营判断原则(The Business Judgment Rule,也称商业判断原则)来判定董监高的决策是违反勤勉义务还是行为不当。经营判断原则是指董监高在做出一项决策时,如果是出于善意,并且是在公司获得的现有信息基础上所做出的合理决策,那么即使这项决策给公司带来了损失,做出该项决策的人员也不用承担其带来的法律责任。经营判断原则大大减少了董监高人员所承担的法律责任,保险公司也相应地不用承担过多的风险。事实上,美国20世纪80年代的董责险危机也正是源于司法实践中改变了对经营判断原则的常规理解[3]。

2.公司补偿制度与公司补偿保险。公司补偿制度是指在特定条件下,公司替董监高人员承担其诉讼中的民事赔偿责任和抗辩费用,而公司补偿保险则是为公司承保这部分民事赔偿责任及相关抗辩费用的保险,在董责险条款中通常以附加条款的形式出现。随着董监高面临诉讼风险的不断增加,为了减少其带来的不利影响(如决策者过于保守,将对公司治理机制产生负面影响),美国大多数州相继建立了公司补偿制度。公司补偿制度实质上是将一部分的高管责任转嫁给公司承担,分散董监高人员的经营风险,但公司补偿制度并不意味着盲目对董监高加以保护,公司补偿的是基于现有信息所做出的合理决策,而不包括因疏忽、过失甚至是故意行为所引起的民事诉讼责任,对于董监高疏忽和过失所造成的损失则由董责险进行补偿,二者互为补充,对公司利益形成有效的保障。公司补偿制度给公司带来了相当大的风险,因此通常情况下以公司补偿保险作为董责险的附加条款,帮助公司转嫁这一部分风险。我国的董责险条款基本上也都包括了这一部分的附加责任,但我国尚未形成公司补偿制度,这一附加条款并未发挥实质性的作用。

3.集团诉讼制度。由于证券群体涉讼案件中,小股东诉讼群体数量众多,损失金额与群体损失和公司非法收益相比差距悬殊,又面临着大量诉讼工作和诉讼费用的困扰,往往难以维护自身的合法权益,因此需要通过集团诉讼来解决群体性纠纷。

集团诉讼(Class Suit,我国称为“代表人诉讼”)指一个或几个人为了多数人的共同利益,代表他们向法院起诉或应诉,法院的判决对全体产生法律效力的诉讼制度。虽然我国1991年就形成了代表人诉讼制度,但同美国的集团诉讼制度相比,在代表人产生方式、权利登记程序、判决扩张方法等方面都存在着明显的差异,这也导致了我国代表人诉讼制度在证券群体诉讼中很少被真正运用,即使被运用,其面临的法理难度也非常高。美国集团诉讼制度诞生于1923年,其间经过数次修改,已有接近百年的历史,在受诉处理、资格认定、审查听证等方面形成了一套科学完整的系统,并有数量众多的相似案例可以为我国的食品责任、产品责任、环境责任、医疗责任以及证券业责任领域提供同类型判例。

4.比例责任赔偿金抵扣制度。对于我国和德国的董责险来说,其保险费由公司承担并计入董监高人员的薪酬中都成为一种默认规则,但德国与中国有所不同的是,在赔偿方面,常常采用限额责任制和比例责任制来强调董监高在面临诉讼风险时应该承担的一部分责任,以保险赔偿金来抵扣董监高面临的一部分责任赔偿金,使董监高、公司及保险人三方之间达到损失共担的目的。同时,德国将董监高每年面临的赔偿数额作为对董监高的一种考核标准,使其在公司治理过程中更具责任感。笔者在手工整理我国上市公司董责险购买情况时发现,我国董责险都以限额责任条款作为其基本形式,尚未采用比例责任制作为条款,赔偿责任的大量转嫁,也使得董责险所造成的机会主义效应有所增强,削弱了董责险对上市公司的治理作用。

五、董责险发展的制度建议

基于以上分析,下面从险种设计、外部监管、行业建设和社会需求等四个方面提出以下政策建议。

1.险种设计方面。

第一,要实现董责险条款的规范化。对于董责险保费在公司和董监高个人之间的分摊比例应有标准化的规定,董监高个人承担的份额不宜过大,否则董责险对于董监高工作积极性的推动作用很难落到实处,也将大大降低董监高的投保意愿。当董监高的“过失行为”发生时,由公司、董监高应当负责的赔偿,应当制定明确、统一的标准来界定,对于保险赔偿的比例和限额也应该有明确的规定,这种标准不仅仅局限于某一家保险公司,而是应该实施于整个保险市场,避免保险公司借助免责范围的差异来进行恶性竞争。整个保险市场通过统一、规范的保险条款,来对董监高违反法律及公司章程的行为加以限制,推动证券市场秩序的健全。

第二,應当适当扩大董责险的保障范围,以增加董责险的现实需求。我国董责险应当以经营者为视角,在防范道德风险进一步扩大的基础上,合理、科学地扩大董责险的保障范围,如当董监高面临对第三者的民事赔偿责任达成和解时,保险人对和解的费用也应该进行赔偿。

第三,可以通过附加险条款,例如法律允许承保的惩罚性赔偿扩展条款、外兼董事责任扩展条款、损害名誉索赔扩展条款等,扩展对上市公司董监高所保障的责任范围。多样的附加险条款,使得上市公司大股东可以根据董监高自身的实际情况进行选择,满足了多样化的保险需求。目前平安财险董责险下有十二种扩展条款可供上市公司选择,这些条款涉及期限、责任限额、被保险人等多个方面,但还有很大的创新空间。保险创新是保险发展的大势所趋,未来将会有更多的董责险承保公司关注其附加险的创新,给董责险带来更大的机遇和发展。

2.外部监管方面。

第一,要对董责险中“不当行为”及“除外责任”进行明确清晰的界定。首先,对于董监高“不当行为”的界定,要求董监高在选择公司经营策略时是基于公司发展视角和市场当期状况做出的考虑,而不能产生利己效益,即董监高是基于经营者视角和正当理由做出合理判断而产生的“不当行为”。其次,对于“除外责任”的界定,应当基于我国现行法律的要求,对于董监高故意造成的损失赔偿责任以及违法行为所造成的赔偿责任视为“除外责任”,但如果对于董监高故意实施的某项决策,其主观上没有损害公司及股东权益的意图,就不应该被视作“除外责任”。另外,对我国法律所规定的惩罚性赔偿也应当视为“除外责任”,如环境污染责任。对于受到证监会处罚或者法院判决需要承担的刑事处罚金中的罚金部分,同样也应该视为董责险的“除外责任”。“过失行为”和“除外责任”的界定不仅要对董监高的过失责任起到保障作用,同时还要保证民事赔偿责任对违法行为的抑制作用。

第二,保监会应该推动建立董责险的持续披露制度。董责险在完善公司治理结构和保护股东权益方面的价值,可以通过信息披露制度来实现,通过对董责险条款、保费、保额的核定乃至核保、定损过程的披露,公众可以对公司的运营状况及风险隐患有更为清晰的认识。加拿大和澳大利亚的法律规定上市公司必须公开投保董责险的情况,以便公众充分了解公司各方面的信息。在我国上市公司严重的“一股独大”背景下,建立董责险信息的持续披露制度有利于抑制董责险的机会主义效应,更好地发挥其完善公司治理结构的职能。

3.行业建设方面。

第一,目前我国董责险的适用范围只限于上市公司的董监高,对于非上市公司国内尚未有承保案例,同时对于海外上市公司及海外分公司董监高的投保需求不够重视,所以我国董责险的承保范围应进一步放开,以充分满足市场需求。首先,我国非上市公司乃至非营利性组织的董监高面临的责任风险在不断增加,慈善机构、宗教组织、医院、学校等组织机构的高级管理人员并不是“免责”的,事实上,这些非上市机构面临的民事赔偿责任风险长期存在并且没有任何可供选择的保险保障,其保险需求亟待满足。其次,我国海外上市公司及海外分公司的数量正不断增多,国外严苛的市场法律法规及监管体系使得其高级管理人员面临的民事赔偿责任风险远远高于国内,其中一部分上市公司及海外分公司选择在国内的保险公司投保董责险,但更大一部分以国外市场中更为成熟的董责险作为优先选择,所以董责险承保范围的扩大以及保险公司的重视则显得尤为重要。

第二,要充分学习国外先进的分保技术,提升董责险供给能力和服务水平。近年来我国再保险市场实现了飞速发展,再保险公司不论是数量还是规模都发生了翻天覆地的变化,分保技术也在不断追赶发达国家的技术水平。再保险可以为承保董责险的保险公司分担一部分风险,不仅有利于承保公司的稳定经营,而且能大大提高其承保能力,充分满足市场的需求。董责险具有保费高、保额高的特点,这就导致了保险人在承保董责险的过程中面临的风险过高,对保险人的偿付能力和风险管理能力有着极高的要求,一旦短期内出现了多笔赔偿责任,则极有可能引发保险公司的财务危机。董责险应当以再保险作为依托,以保证保险市场对于董责险的承保能力及偿付能力,有效地分散保险人的经营风险。董责险制度的构建必须以再保险作为必要基石,防止美国董责险危机的重演,通过规范化的承保、分保推动董责险的流程系统化,防止因风险过于集中导致保险公司的偿付危机。

4.社会需求方面。

第一,推动职业经理人市场的成熟化,将会对董责险市场的发展起到巨大的推动作用。职业经理人从培养教育,到资格认证,再到管理绩效评价,形成了一套科学、完善的成长体系,同时,政府要发挥宏观调控作用,积极为证券市场提供职业经理人信息服务,建立一个能全面了解职业经理人信用及管理能力的信息系统。职业经理人的市场化,将更有利于公司把握管理人才的价值,为优秀的管理人才投保董责险。推动职业经理人的市场化不仅是深化国企改革的重要举措之一,而且有益于我国国企完善公司治理结构,以吸引更多的优秀人才。职业经理人的市场化,将会为董责险提供一个适宜的发展环境。

第二,我国证券市场中的中小型投资者维权意识较弱,当其合法权益受到侵害时常难以察觉并提起诉讼。笔者建议在对我国居民的入市审核中,加入对证券法、公司法、破产法的宣传教育活动,增强证券投资者的法律意识,不仅有利于投资者维护好自身的合法利益,还能够推动构建一种公平有序的证券市场环境。懂法守法的证券投资者、公平有序的证券市场,将会大大提高董责险的现实需求,且对于遏制董责险的机会主义效应也能起到一定的作用。

六、结语

我国董责险在引进的十几年中虽然发展速度緩慢,但仍有很广阔的市场前景。国外资本市场中董责险的投保率处于稳步上升的状态,足以说明董责险在防范董监高责任风险方面起到了十分重要的作用。随着证券法修订草案审议进程的逐步推进,董责险在未来将会拥有更好的制度环境,这也迫使我国保险公司不断进行董责险的创新,使其与我国的法律制度相适应。一旦董责险在我国的适用难题得到解决,董责险必将实现飞速发展。

主要参考文献:

[1]郝君富..中美董事责任保险需求差异的制度因素分析[J]..金融理论与实践,2013(2):97~101..

[2]孙宏涛..董事责任保险的附加承保范围——公司实体责任保险研究[J]..金融理论与实践,2013(1):87~89..

[3] John E. Core. The directors and officers insurance premium:An outside assessment of the quality of corporate governance[J]..Journal of Law,Economics and Organization,2000(16):449..

[4] Note. Public policy and directors liability insurance[J]..Columbia Law Review,1967(4):716 ~ 717.

[5] Boyer M.,Stern L.. D&O insurance and IPO performance?What can we learn from insurers?[J].. Journal of Financial Intermediation,2014(23):504~540..

[6] MacMinn R. D.,Garven J.. On corporate insurance,handbook of insurance[M]..Norwell:Kluw? er Academic Publishers,2000:541~564..

[7] Chung H.,Wynn J.. Managerial legal liability coverage and earnings conservatism[J]..Journal of Accounting and Economics,2008(46):135~153..

[8]彭韶兵,王玉,唐嘉尉..董事高管责任保险与投资效率——基于合同条款的实证检验[J]..保险研究,2018(3):76~90..

[9]常启国,高挺..董事高管责任保险:机会主义还是监督效应?——基于A股上市公司的经验证据[J]..保险研究,2018(7):96~102..

[10]孙宏涛..董事责任保险合同除外条款范围的合理界定[J]..法学,2010(6):105~112..

[11]邢宝东..我国董事与高管(D&O)责任保险发展之法律障碍与对策[J]..特区经济,2017(12):120~122..

作者单位:广西大学商学院,南宁530004