试论共谋共同正犯的规范限缩

2019-09-02王冠军

王冠军

(中南财经政法大学 湖北武汉 430073)

为了弥补以形式客观说为标准区分正犯与共犯所产生的处罚漏洞,日本刑法学界创设了共谋共同正犯的概念[1],共谋共同正犯也成为了日本刑法学界特有的概念。我国长期学习借鉴德日刑法相关理论,共谋共同正犯也是其中之一。该理论传入我国之后,形成了肯定说与否定说的明显对立。肯定说的学者大多沿袭日本刑法理论的基本解释思路,即以实质的正犯论作为肯定共谋共同正犯具有可罚性的依据,并坚持二元区分体系[2];否定说的学者大多基于中日刑法条文具体规定存在的差别以及共谋共同正犯概念的可替代性进而否定引入共谋共同正犯的概念[3]。

二元区分体系依据各个参与人的分工以及对于构成要件结果的贡献的不同,明确区分了正犯与共犯[4],并将其作为可罚性有无以及大小的依据,这是德日共犯理论的特色。基于区分制,德日刑法一般都会规定共同正犯、教唆犯与帮助犯。但是我国刑法并未明确采取区分正犯与共犯的区分制,而是以作用为主、分工为辅的方式规定了主犯、从犯、胁从犯以及教唆犯。概言之,我国刑法并未明确规定正犯,对于教唆犯也只是从量刑的角度加以规定,对于犯罪参与的主体与类型并没有太多的体系性考虑。因此,从我国刑法的具体规定来看,并没有为共谋共同正犯理论预留应有的体系性地位,这也是有关学者反对直接引进共谋共同正犯概念的一个重要原因。虽然我国刑法的具体规定并没有为共谋共同正犯预留理论空间,但是,无论如何理解其体系性地位,都不能忽略共谋行为客观真实存在的事实。

我国司法实践中已经出现不恰当适用共谋共同正犯作为理论依据的判决[5],并且有继续异化的倾向。因此,本文试图通过对共谋共同正犯理论的梳理,反思我国在对共谋共同正犯的理论研究以及司法实践中存在的问题,以期为解决共谋而未实行者行为的定性、适用范围以及归责等问题提供理论依据。

一、共谋共同正犯的演进及其理论依据

共谋共同正犯概念的产生与日本当时刑法学界限制适用正犯概念以及二元区分体系有着必然联系,是二元区分体系下限制正犯概念且基于刑事政策考量的直接产物[6]。共谋共同正犯概念的提出就是为了应对当时日本刑法学理论中对于正犯范围认定过窄的问题,但该概念是否适用于我国的共犯理论还有待进一步了解其流变之后进行更深入地探讨。

(一)共谋共同正犯的演进

共谋共同正犯概念源于日本的司法实践,在明治29 年3 月3 日(即公元1896 年)日本大审院(即日本最高法院)做出的一份刑事判决中,首次以正式生效判决文书的形式肯定了在日本刑法理论与实务界争论已久的共谋共同正犯概念。该判决认为共谋而最终未实行的人也成立共同正犯,并将其称为共谋共同正犯[7]。这份判决是在日本旧刑法时期做出的,此时的日本旧刑法规定只有实行行为者才可以成立共同正犯。在1908年1月1日正式生效的日本新刑法中,第60条再次肯定了共同正犯的成立必须是二人以上共同实行犯罪的人。

在日本新刑法再次限定了共同正犯的成立范围之后,日本司法实务界不断扩大共谋共同正犯的适用范围,从最初适用的有组织犯罪中的幕后组织、策划或者指挥者,到20世纪20年代后,逐渐扩展至放火、杀人等暴力犯罪[8]。共谋共同正犯在日本早期的正犯理论中一直不被接受,否定论的观点曾长期占据主流地位并对该概念展开极为激烈的批判。这种批判在1983年之后有所缓和,因为这一年日本最高裁判所法官团藤重光改变了以往强烈批判共谋共同正犯概念的立场,转而强调应严格限制其成立范围。与此同时,日本司法实践中肯定共谋共同正犯的判例也不断出现,特别是像“练马案”这样的典型案例,时至今日,肯定共谋共同正犯早已成为日本刑法理论界的通说。可以说,与我国刑法理论界仍在讨论是否应引进共谋共同正犯概念不同,日本刑法学界早已跨越此阶段,迈入如何限制其使用范围的精细化阶段,比如进一步明确共谋共同正犯的构造以及共谋的射程等[9]。

在我国,较早对共谋共同正犯进行研究的是李邦友教授,其在文章中介绍并评析了肯定共谋共同正犯的五种学说[10],但是其研究并不太深入,也没有指出我国该如何借鉴源自日本的共谋共同正犯概念。现如今,随着研究的不断深入,主张引入共谋共同正犯概念的声音不断增多,主张引入该概念的学者主要坚持实质的正犯论,认为共谋行为的作用完全可能比实行行为大[11],不将共谋行为认定为正犯的话就会导致罪行不均衡。而我国台湾地区的刑法学者对共谋共同正犯也基本采取肯定说的立场[12],并认为不论是采取实质客观说还是犯罪事实支配理论,都应当肯定共谋共同正犯的概念。

(二)共谋共同正犯的理论依据

《日本刑法》第60条规定,二人以上共同实行犯罪者,都是正犯。日本刑法的这一规定在刑法理论界催生出了限制正犯的概念,即只有那些全部或者部分实行构成要件行为的人才是正犯,否则就不是正犯。限制正犯的法理恰好与共谋共同正犯相悖,因为共谋而未实行的人不符合日本刑法第60条关于正犯的规定。因此,为了迎合司法实务界的需要,日本刑法理论界为肯定共谋共同正犯的概念提供多个理论依据。

首先就是草野豹一郎法官提出的共同意思主体说,其在一份判决中指出,共同正犯的本质在于二人以上同心一体,共同实现各自的犯意,最终实现特定的犯罪,并认为这就是共谋而未实行者承担全部责任的理由[13]。共同意思主体说从一提出就受到强烈的批判:其一,个人责任原则已经取代团体责任原则,而该说正是采取团体责任原则的产物;其二,共同意思主体说所认定的共谋共同正犯的范围太广,以至于将狭义的共犯(教唆犯与帮助犯)认定为正犯;其三,共同意思主体说与正犯、共犯二元区分体系不协调。在二元区分体系下,日本刑法理论中共同犯罪的主体被分为正犯、帮助犯以及教唆犯,并且将正犯的成立范围限定在实施全部或者部分实行行为的范围内,而共同意思主体说只回答了共谋者是否成立共犯的问题。概言之,共同意思主体说强调所有参与人都应当受处罚,只是提供了处罚所有参与人的根据,但是,在共同犯罪中受处罚的并不一定都是正犯,还可以是帮助犯与教唆犯,而这两者都不是正犯。另外,大谷实教授从因果关系的角度认为共谋者在引起法益侵害或者威胁这一点上具有可罚性[14],但是,因果关系只是能够将法益侵害的事实归属于行为,进而对行为人进行归责,却并不能直接将行为人认定为正犯。

除了共同意思主体说之外,为肯定共谋共同正犯概念而提供理论依据的还有间接正犯类似说、目的行为支配理论、价值行为理论以及优越支配共同正犯说,而这几个学说都或多或少的存在类似共同意思主体说所存在的问题,其中最主要的问题在于这几种观点使得共谋共同正犯的成立范围过于宽泛。为了防止该概念被滥用,日本刑法理论界发展出了实质的正犯论来限制其成立范围,其中影响较大的是平野龙一教授主张的重要作用说。

该说认为,对构成要件结果的出现起重要作用的即为正犯,反之为共犯(帮助犯与教唆犯),而有无重要作用的判断标准为参与者对于实行行为作用的状态[15]。基于此标准,可以将共谋行为分为支配型与对等型两种,前者是指共谋而未实行者支配整个犯罪事实,后者是指共谋而未实行者与实行者各自分担不同的角色,但两者对于构成要件结果的出现具有同等作用。这两种分类都强调只有共谋行为在整个犯罪中发挥了重要作用时才成立共谋共同正犯。因此,那些只是参与共谋,而对于实行行为的实施以及构成要件结果的出现没有起到重要作用的参与者不能被认定为共犯。如此一来,就从实行行为的角度限定了共谋共同正犯的成立范围。与此同时,还有从主观方面限制共谋共同正犯成立范围的主观的正犯论,该说以共谋者的意图(即共谋者主观上是意图实现自己的犯罪还是意图实现他人的犯罪)为标准来限定共谋共同正犯的成立范围[16]。但是,这样一来,即使是正犯也有可能被认定为帮助犯与教唆犯。因此,主观的正犯论不断遭到挞伐,而当今日本刑法理论界关于共谋共同正犯成立范围的通说是在肯定其概念基础上将其成立范围限定在合理空间内的实质正犯论[17]。

二、共谋共同正犯限缩适用之合理性证成

共谋共同正犯概念作为日本正犯、共犯二元区分体系的产物,其对共同犯罪的认定、正犯的类型以及正犯与共犯的区分都会产生重要的影响。我国刑法理论界与刑事实务界都已经呈现出接受这一概念的态势,因此,全盘否定并不是理想的解决问题的办法。但是,这并不意味着我国应完全接纳这一概念,鉴于引入该概念在刑法理论上以及刑法实务中产生的问题,应将共谋共同正犯的适用限定在合理的范围之内。

(一)反对引入共谋共同正犯存在的问题

共谋共同正犯概念已经被我国刑法理论与刑法实务界广泛使用,特别是在实务界,该概念已经形成了一定的使用习惯,想要完全否定共谋共同正犯概念已经几无可能。

笔者在中国裁判文书网以“共谋”为关键词进行检索,检索范围是1990 年至2019 年,共有34013个刑事案由的结果,其中,源自最高人民法院的案件共有34件,源自各高级人民法院的案件共有1050 件,源自各中级人民法院的案件共有6686 件,源自各基层人民法院的案件共有26243件。在上述搜索结果中再次以“共谋共同”为关键词进行检索,又得到364 个刑事案由的结果,其中,源自最高人民法院案件1件,源自各高级人民法院的案件共22件,源自各中级人民法院的案件共96件,源自各基层人民法院的案件共245件。然后,笔者又以“共谋共同正犯”为关键词进行检索,共得到7个结果,其中,源自各高级人民法院、各中级人民法院以及各基层人民法院的案件数量分别是1 个、3 个和3 个。另外,笔者在无讼数据库中以“共谋”为关键词进行检索,检索范围为全文,时间跨度为1990 年至2019 年,共得到41283 个刑事案件结果,以“共谋共同”为关键词进行检索,检索范围也为全文,共有427个刑事案件结果,在此基础上又以“共谋共同正犯”为关键词进行检索,共有5个刑事案件结果。

从上述检索结果中基本可以一窥我国刑事司法实践中对于共谋共同正犯概念适用的全貌:

1.判决数量。综合在两个平台上的搜索结果,在判决书中明确出现“共谋共同正犯”字样并以此为依据进行判决的案件数量为7 件,其中,2014 年至2017 年,共谋共同正犯的年判决数均为1件,2018年判决数量明显攀升,共3件,较往年增加了200%。由此可见,我国刑事司法实务界对于共谋共同正犯概念的认定正在迅速增加。

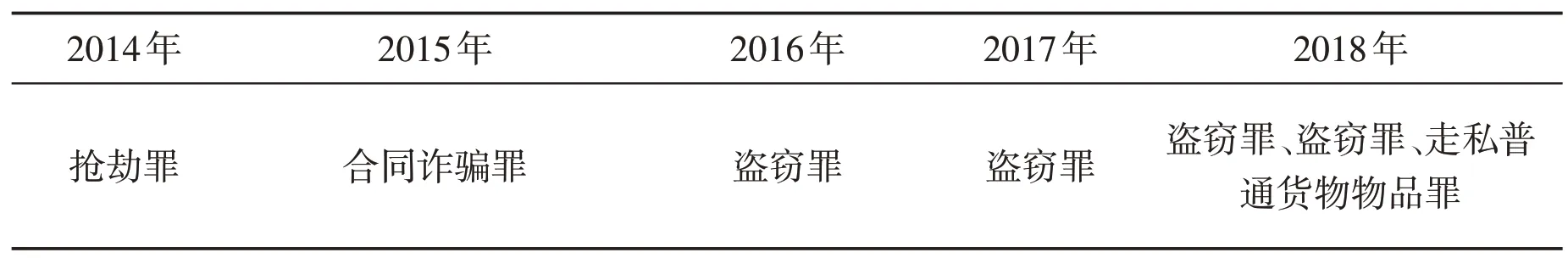

2.罪名分布。罪名分布主是指在判决书中直接以共谋共同正犯为理论依据进行判决的罪名分布。在2014 年至2018 年出现的7 个直接以共谋共同正犯为理论依据的判决中,共适用了4 个罪名,分别是抢劫罪、合同诈骗罪、盗窃罪以及走私普通货物物品罪,除走私普通货物物品罪之外,其余全部是财产犯罪。显然,罪名适用较为集中。具体罪名分布(见表1):

表1 2014—2018年罪名分布

3.另外,从上述检索结果可以得知,我国刑事判决中已经大量使用了“共谋”“共谋共同”的用语,并且已经出现以共谋共同正犯为理论依据的判决。据此,可以得出共谋共同正犯及其相关概念已被广泛应用的事实,所以,一味否定共谋共同正犯及其相关概念的做法已经显得不合时宜了。

(二)共谋共同正犯在适用中存在的问题

首先,共谋共同正犯概念的不恰当适用会导致共同正犯的成立范围盲目扩大。2018年浙江省杭州市中级人民法院的一份裁定书中明确以共谋共同正犯作为理论依据判处被告人龙国明盗窃罪。案情大体如下:龙国明事先有意盗窃,遂联系周某、熊某一同盗窃,商议之后伙同两人以买画为名前往李某家盗窃。事后,三人再次以买画为名到竺某家盗窃,其中龙国明并未具体实施盗窃行为,而是在外接应,另外两人实施盗窃。法院裁定理由指出:龙国明与周某、熊某结伙,事先通谋盗窃竺某,且龙国明是主谋,据此,在三人结伙第二次盗窃过程中上诉人龙国明虽然没有直接接触被害人竺某的画,未亲手参与实行盗窃,但是龙国明人成立共谋共同正犯,应当对直接正犯的行为及结果承担责任①。

二审法院认为龙国明在盗窃竺某时没有实施盗窃罪的实行行为,但因三人事先通谋且龙国明是主谋而因此认定龙国明为共谋共同正犯,这在逻辑上存在明显的缺陷。因为龙国明与周某、熊某在盗窃竺某之前有通谋的事实,这只能证明三者成立盗窃罪的共同犯罪,只能将出现的成立盗窃罪所需要的构成要件结果归属于此三人,而并不能证明龙国明成立盗窃罪的共同正犯。换言之,二审法院认定的龙国明成立共谋共同正犯的依据只能为龙国明与另外两位被告人成立共同犯罪提供依据,而不能为龙国明成立共谋共同正犯提供依据。事实上,龙国明作为犯意的发起者,完全符合我国刑法对于教唆犯的规定,又因其在整个盗窃过程中起到了重要作用,从而将其认定为主犯并适用主犯的刑罚。这种做法不但具有逻辑上的合理性,并且也可以适用同正犯一样的刑罚。因此,此案中共谋共同正犯概念的适用不恰当地扩大了共谋共同正犯的成立范围。

其次,共谋共同正犯概念的不恰当适用会导致罪行不均衡。二元参与体系的一个优势在于其促成了限制正犯概念的形成,并坚持了构成要件的定型,且在限制正犯概念基础上又形成了形式客观说并以此来定义正犯。这种背景定义下的日本正犯概念造成了罪刑的不均衡,因为一些幕后者虽未实施实行行为,但其在整个犯罪过程中仍然起到了至关重要的作用,但是,依据限制正犯概念,并不能将其认定为正犯。因此,共谋共同正犯概念在日本刑法学界应运而生,并以此概念来解决否认共谋而未实行的人一定不会构成正犯的问题[18]。然而,在我国的司法实践中存在既认定行为人成立共谋共同正犯又对其适用从犯刑罚的现象,这种做法明显造成了罪刑不均衡。

例如,2013年2月,黄冬华、刘志兴共谋持枪抢劫,并伙同陆某先后到无锡市新区鸿山镇附近的珠宝店与硕放街道溇金村村委会踩点,后因陆某借故退出,刘志兴又在互联网上邀约张伟新参与抢劫,并前往苏州市相城区望亭镇名源金店踩点,因发生分歧,被告人刘志兴、张伟新借故离开。2013年4月11日,被告人刘志兴、张伟新先后到沛县、丰县凤城镇欢乐买超市楼下的老凤祥金店进行踩点。次日20时许,二被告人携带枪支、斧头等作案工具闯入老凤祥金店,持斧头砸烂柜台取出项链,然后逃离现场。法院审理认为,黄冬华、刘志兴以及张伟新三人成立共谋共同正犯,但是在量刑上,刘志兴与张伟新均是按照“持枪抢劫”的法定刑予以量刑的,而黄冬华是按照普通抢劫的法定刑予以量刑的[]。法院在判决中虽然表面上借鉴了共谋共同正犯的概念,但实际上仍然是按照我国主从犯来裁量刑罚的。这存在明显的矛盾,因为共谋共同正犯属于正犯的一种,应当判处正犯的刑罚,在采用正犯、共犯二元区分体系的日本,正犯的刑罚必然重于共犯的而刑法(至少重于帮助犯的刑罚)。但是本案中,法院表面上以共谋共同正犯为理论依据对黄冬华进行量刑,而实际却判处了从犯的刑罚。

综上所述,基于共谋共同正犯及其相关概念在我国司法实务界的广泛应用,想要完全否定该概念已不太现实,在适用时严格限制其成立条件与范围才是可行之道。

三、共谋共同正犯成立范围之规范限缩

通过上文的详细分析,接下来要讨论的就是共谋共同正犯的范围边界是什么?这一问题的明确有利于准确的定罪量刑,为此,本文认为应当在肯定共谋共同正犯概念的前提下,从共谋的射程、共谋者行为的结构以及实质正犯论的角度细化并最终限定共谋共同正犯概念的成立及适用范围。

(一)共谋的射程

1.共谋的事实。共谋的事实所探讨的核心问题就是共谋者共谋的内容以及参与犯罪的程度,这就要求共谋不能是生活意义上的共谋,而应当是能够促进不法构成要件实现的共谋[19]。因此,共谋共同正犯的成立不能像共同正犯的成立那样仅仅要求参与者对于共同实施犯罪具有简单的理解即可[20],而是应当要求参与者特别是共谋而不实行者对于犯罪的整个因果流程都具有清晰的认识。此外,实行者的实行行为也应当与共谋的内容相符,而不是实施与共谋内容不符的行为。换言之,不能将共谋仅仅视为共谋共同正犯成立的主观要素,而应当更加强调共谋的客观价值。

共谋的事实主要由共同犯罪的合意与共谋行为组成。一方面,各个共谋者必须清楚地知道自己与其他谋议者聚集在一起是为了谋划犯罪,是在为犯罪行为的实施进行准备工作。从犯罪阶段上讲,为实施犯罪行为进行谋划是犯罪的预备阶段。另一方面,要成立共谋共同正犯,共谋的内容必须较为具体,共谋者必须对于整个犯罪的全部因果流程都有清楚地认知,如犯罪的时间、地点、方法、构成要件行为如何实施、构成要件结果的内容以及逃避侦查的手段等[21]。例如,甲意图盗窃,并将此想法告知好友乙,乙同意,并且对于盗窃的对象、时间、地点、方式、如何分赃以及得手后的逃跑路线等都做了详细的规划,乙临时有事出国,最终甲独自完成盗窃。此例中,甲乙对于实施盗窃进行了详细的谋划,虽然乙最终未参与实行,但是乙对整个盗窃的流程具有明确的认知,乙成立共谋共同正犯。正如张明楷教授所言:“甲将自己策划的周密计划告知乙,宜将其认定为共谋共同正犯”[22]。

共谋的事实中的难点在于当同时存在共谋行为与帮助行为或者教唆行为时该如何认定行为的性质。有学者认为,共谋共同正犯是与已有犯意之人共同商讨犯罪的细节以便更加顺利地完成犯罪,而教唆犯是促使本无犯意之人产生犯意[23]。如此认定,会造成共谋共同正犯比教唆犯可罚性更低的假象,但事实上并非如此,这样区分会造成罪刑不均衡。本文认为应当从犯罪参与的程度来区分共谋共同正犯与共犯。以教唆犯为例,教唆犯仅仅是促使行为人产生犯意,但是其对于犯罪对象、方法、时间以及地点等犯罪细节并没有太多的参与,换言之,教唆犯仅引起了犯意,却并没有参与犯罪的实现。而共谋共同正犯参与谋划了犯罪的具体细节与实现过程,甚至不仅参与谋划犯罪的具体内容,而且参与了犯罪的实现[24]。

实施自己的犯罪。在共谋共同正犯成立的场合下,各个参与者应当是将各自所实施的犯罪当成是自己的犯罪,不能是在实施他人犯罪意识支配下的犯罪行为。换言之,共谋的事实意味着,如果没有共同实行犯罪的意思联络,就不是共谋共同正犯[25]。显然,教唆犯和帮助犯并不是为了实施自己的犯罪,教唆只是使他人产生犯意并实行犯罪[26],帮助意味着通过对正犯予以援助、对其构成要件该当行为予以促进并惹起构成要件该当事实[27]。另外,这样的限定也符合个人责任原则的要求。总之,共谋共同正犯一定是自己的犯罪意识支配下实施犯罪的行为人。

判断行为人是否在实施自己的犯罪,可以通过考察各个共谋者最终犯罪所得利益的分配结果进行,对于那些未从所参与的犯罪中获得利益或者获得很小部分利益的参与者,很难认为其是在实施自己的犯罪。需要说明的是,对于某些批评者所说的司法实践中很难确定行为人到底是实施自己的犯罪还是实施他人的犯罪的观点,本文认为,犯罪主观目的只是限定共谋共同正犯成立范围的一个条件,并非唯一条件,实践中往往需要根据具体情况综合判断是否适用共谋共同正犯的概念。

(二)行为的结构

1.部分共谋者实施了实行行为。共谋共同正犯的成立要求各个参与共谋的行为人中的某一个行为人或者部分行为人实施了符合构成要件的行为,如果各个共谋人都没有参与犯罪的实行行为的话,则为无效地共谋,这种情况下的共谋正处于犯罪的预备阶段,可以直接适用我国刑法对于犯罪预备的具体规定进行定罪量刑即可,不需要适用共谋共同正犯的概念。换言之,共谋而未实行者承担刑事责任的根据就是在各个共谋者达成共谋的基础之上,实行承担者真实地实施了符合构成要件的行为,这也是全体参与共谋的行为人承担刑事责任的前提条件。例如,甲乙共谋走私皮革,并且对于走私的路线、通关手续、销路以及后续相应事项都做了详细的计划,但是在走私之前甲乙均因其他违法犯罪行为被公安机关抓获。在这个例子中,虽然甲乙为了走私的顺完成做了极为详细的计划,但是甲乙并未实施走私行为,只是处于走私犯罪的预备阶段,不应该适用共谋共同正犯的概念。

2.各个共谋者之间形成了相互利用、相互成就的关系。共谋共同正犯的成立不仅要求共谋参与者中的部分行为人实施了符合构成要件的行为,而且要求各个共谋者之间具有相互利用、相互成就的关系,否则共谋共同正犯的成立标准就较为宽泛,很难有效地限定其成立范围。显然,这种关系不同于间接正犯中各个参与者之间的关系,在间接正犯的成立过程中,总是存在单方的利用关系,即一方运用自己的知识或者经验等使自己处于优势地位,并利用这种优势掌控整个犯罪过程,最终实现自己的犯罪目的[28]。但是,间接正犯中各个参与者之间的关系与共谋共同正犯各个参与者之间的关系存在明显的不同,因为后者是各个参与者之间存在相互利用的关系。例如,甲乙获悉丙购得一件价值连城的古董并藏于家中,萌生歹意,共谋将该古董盗走,遂制定了周密的盗窃计划。趁丙带全家人外出旅游之机,甲乙按照事先的谋划,分别在丙的两层复式楼的一二层搜寻该古董,但是,甲在一楼没有找到该古董,正在想古董可能的藏身之处时,乙抱着该古董下楼了,甲乙迅速逃走。此例中,甲显然能够认识到无论是自己还是乙找到该古董,都意味着此次盗窃的成功,乙找到该古董与自己找到该古董的性质是一样的。概言之,甲能够预见并理解乙的行为的性质,并且,如果是甲到二楼而乙在一楼的话,那么乙同样能够预见并理解甲的行为性质。

在上述甲乙共谋盗窃丙的古董的例子中,如果甲乙在共谋的过程中已经预想到了盗窃过程中随时可能发生的各种突发情形,当甲乙其中一人为解决该突发事件而实施某种行为时,能否将未参与解决该突发事件的行为人认定为共谋共同正犯?例如,丙提前结束旅游并独自一人回家,开门后正看见甲在自己家中,甲见状要逃跑,丙阻止,两人遂扭打起来,甲情急之下捅了丙两刀跑掉了(后经鉴定,丙重伤)。乙听闻一楼打斗声跑下楼时,已不见甲身影,只见丙一人躺在地上,乙未理会丙立即跑了。本文认为,在这种情况下,甲乙已经事先预想到了包括并回家在内的各种可能的突发状况,甲对丙的伤害行为是包含在甲乙事先共谋的内容之中的。换言之,乙是认可甲对丙的伤害行为的,因为若乙在一楼,乙做出与甲相同的行为是大概率事件。因此,对于甲对丙的伤害行为,乙同样成立共谋共同正犯。

(三)实质正犯论

共谋共同正犯的成立不要求单纯共谋者形式上参与实行行为的实施,只要单纯共谋者的共谋行为对于共同犯罪的实行行为形成了重要的参与关系,进而实质上参与到共同犯罪中,就可以认定共谋共同正犯的成立[29]。概言之,此处所说的实质正犯论是从单纯共谋者对于实行行为、实行行为的承担者以及构成要件结果的作用大小的角度来衡量单纯共谋者的共谋行为的。根据这一实质标准,当单纯共谋者的行为只有对于实行行为形成支配或者对等关系时,才可以认定共谋共同正犯的成立,由此,共谋共同正犯分为了支配型共谋共同正犯和对等型共谋共同正犯。

1.支配型共谋共同正犯。源自日本刑法学界的共谋共同正犯最初的类型就是支配型共谋共同正犯。概言之,支配型共谋共同正犯是指共谋而未实行者的行为对于实行行为具有实质的支配作用,主要体现在对于实行者行为内容、行为对象以及犯罪进程等的支配。有组织犯罪的头目基于自己在犯罪集团中所处地位而下达的实施犯罪的命令,就属于此种类型中的支配关系。

例如,2005年10 月,被告人冯志针(黑社会老大)与早有宿怨的被害人马伟松矛盾激化,遂让被告人孔某纠集不法分子对马伟松进行打击报复,并向孔某提供散弹枪一支,子弹若干。随后,孔某伙同另外3名同伙,在广州市白云区三村桥头旁找到马伟松,使用冯志针提供的枪支将马伟松的双腿打伤[]。显然,冯志针对于孔某用枪打伤马伟松存在事前联系。即使冯志针对于具体的犯罪时间、地点、逃跑方案以及其他的犯罪流程都不知晓,但根据被告人冯志针在整个犯罪集团中的地位以及影响力,当然可以认定冯志针与孔某之间共谋行为的存在,并且可以认定冯志针对于孔某开枪打伤马伟松的行为存在支配关系。

2.对等型共谋共同正犯。所谓对等型共谋共同正犯,是指共谋而未实行者与实行行为的承担者等价地促成了犯罪的最终完成。这种等价,指的是共谋而未实行者对于构成要件结果的出现所起到的作用与实行行为的承担者等价[30]。相对于支配型共谋共同正犯中支配者在共同犯罪中的地位较为明显因而在共谋共同正犯的成立上较为容易认定的情况不同,对等型共谋共同正犯因为强调各个共谋的参与者对于构成要件结果的出现所做的贡献对等,所以对于此种共谋共同正犯的成立需要更多客观实质上的判断。

本文欲以不同类型的望风行为来说明如何判断对等型共谋共同正犯中的“对等”。例如,甲乙丙共谋盗窃仓库,并制定了详细的盗窃、逃跑以及分赃方案。由于甲曾经在该仓库工作,且对于仓库内路线以及高价值设备存放地点较为熟悉,所以由甲带领乙进入仓库盗窃,丙守候在仓库外的车里望风(作案前丙主动向甲询问了该仓库看守人员的着装、巡逻等情况),并不时下车查看动静。望风过程中,丙见一队身穿仓库制服的巡逻队正慢慢走来,遂向甲乙发短信提示两人在约定地点见,甲乙迅速拿着已经到手的高价值设备与丙会见,甲乙丙三人驾车迅速离去②。此例中,丙虽在外望风,但在三人前往仓库实施盗窃之前,为了盗窃的顺利完成,丙事先主动询问了甲仓库巡逻队的情况,并在望风过程中发现巡逻队时立即给甲乙发短信提醒,待甲乙与自己会合后驾车迅速离去。如果没有丙的通知,甲乙很可能被巡逻队发现或者直接抓获。因此,虽然丙只是在外望风,并未参与盗窃的实行行为,但是,丙的望风行为对于盗窃的最终完成起到了至关重要的作用,丙成立构成共谋共同正犯。

试想,如果上例中的丙只是单纯的在仓库外望风,没有事先讯问甲巡逻队的情况,望风时也没有巡逻队在仓库周围进行巡逻。这种情况下丙的望风行为只是单纯的强化了甲乙的盗窃犯意,不可能达到与甲乙实行行为相当的地位,只是成立帮助犯而不是共谋共同正犯。

四、结语

随着我国刑法学界知识转型运动的不断深化,德日刑法学中的诸多概念不断通过各种形式大量涌入我国。这种知识转型在共犯论中尤甚,共谋共同正犯概念就是在这种背景下被我国刑法学界所熟知的。不可否认的是,将德日精细化研究方式作用下的各种相对较为成熟的概念、理论引入我国,确实为我国刑法学的研究提供了诸多新鲜血液和重要的参照物,对于扩展我国刑法学研究的深度与广度以及进行国际学术交流都大有裨益。但是,德日刑法向来以精细著称,并由此产生了基于其刑法法条的极为繁杂的刑法概念体系,将其中的某一概念直接引入到我国已经相对成熟的刑法学概念体系之中,难免会产生不适。

共谋共同正犯及其相关概念虽已经在我国刑法理论以及实务界广泛应用,但不可否认的是,共谋共同正犯是在以分工分类法为基础对共犯参与者进行的划分,而我国对于共犯参与者是按照作用分工为主,分工分类为辅的方法进行划分的。分工分类法具有自身优势,但这不是直接移植共谋共同正犯概念的理由。或许,在现有状况下,将共谋共同正犯限制在一定的范围之内才是可取之道。

[注释]:

①资料来源于浙江省杭州市中级人民法院(2018)浙01刑终299号。

②资料来源于江苏省徐州市中级人民法院(2014)徐刑初字第00021号。

③资料来源于广东省广州市中级人民法院(2017)粤01刑终343号。

④资料来源于山西省运城市盐湖区人民法院(2013)运盐刑初字第49号。