不同服药方法对高血压患者降压有效性和平衡性的影响

2019-08-16潘建强罗林佳余振威

潘建强 罗林佳 余振威

高血压是造成脑血管意外、心力衰竭及肾功能衰竭的主要因素之一。现阶段, 据有关资料显示[1], 高血压患者靶器官受损程度、心脑血管危险事件发生率, 除了与血压水平存在紧密联系外。同时其也与血压稳定性有关, 血压变异性增加致使器官损伤加重, 与此同时, 伴有血管结构变化[2]。因此,高血压疾病治疗过程中, 不仅需要合理控制血压, 同时也要保证血压平稳, 从而避免靶器官受损。目前, 临床医师多建议高血压患者长时间服用降血压药物, 也就是平均24 h 服用1 次[3]。临床研究发现, 大部分患者药物服用期间存在血压过低或者夜间血压升高现象, 而且部分患者存在较大的血压波动, 所以, 极易损伤器官。但是, 相关研究资料显示, 不同药物服用方法会在不同程度上影响着降压效果[4]。基于此,本次试验针对2018 年1~12 月本院收治的高血压患者采取不同服药方法的治疗效果进行分析, 现具体报告如下。

1 资料与方法

1. 1 一般资料

选取2018 年1~12 月本院收治的120 例高血压患者作为研究对象, 随机分为甲组、乙组和丙组, 每组40 例。甲组患者中, 男23 例, 女17 例;年龄42~68 岁, 平均年龄(53.67±4.81)岁。乙组患者中, 男25 例, 女15 例;年龄44~69 岁, 平均年龄(53.58±5.27)岁。丙组患者中, 男21 例,女19 例;年龄45~66 岁, 平均年龄(53.49±4.39)岁。三组患者的性别、年龄等一般资料比较差异均无统计学意义(P>0.05),具有可比性。本研究已经本院伦理委员会审核并批准。

1. 2 纳入及排除标准

1. 2. 1 纳入标准

①确诊为高血压者;②具备完整临床资料者;③患者本人同意并签署研究同意书者;④无凝血功能障碍者。

1. 2. 2 排除标准

①合并精神异常、心理障碍者;②存在心脏、肾脏及肝脏器官功能不全者;③对本研究所用药物有过敏史者。

1. 3 方法

三组患者均服用非洛地平、缬沙坦。非洛地平片(济南利民制药有限责任公司, 国药准字H20083729, 规格:5 mg×20 片);缬沙坦胶囊(北京诺华制药有限公司, 国药准字H20040217, 规格:80 mg×7 片)。

甲组于每日早晨7 时, 口服缬沙坦80 mg 与非洛地平5 mg;乙组于每日早晨7 时口服缬沙坦80 mg, 晚7 时口服非洛地平5 mg;丙组于每日早晨7 时口服非洛地平5 mg,晚7 时服用缬沙坦80 mg。若药物服用3 d 后, 血压依旧未<140/90 mm Hg, 则甲组于早晨增加缬沙坦80 mg;乙组于早晨增加缬沙坦80 mg;丙组于早晨增加非洛地平5 mg。若依旧未达标, 每组则于清晨添加比索洛尔2.5~5.0 mg。所有患者均接受为期2 周的治疗。

1. 4 观察指标及判定标准

①比较各组治疗前后血压水平。血压指标包括24 h SBP、24 h DBP、24 h MABP、nDBP、nSBP、nMABP、dDBP、dSBP、dMABP。②所有时段SBPSI、DBPSI、MABPSI。SI 是指应用降压药物后每小时降压幅度的平均值(△H)与每小时降压幅度的标准差(SD)的比值。SI 越高, 表明患者血压变异程度越小, 远期可能的损害就越小。

1. 5 统计学方法

采用SPSS20.0 统计学软件对数据进行统计分析。计量资料以均数±标准差(±s)表示, 两组间比较采用t 检验, 多组间比较采用方差分析;计数资料以率(%)表示, 采用χ2检验。P<0.05 表示差异具有统计学意义。

2 结果

2. 1 三组患者治疗前后血压水平比较

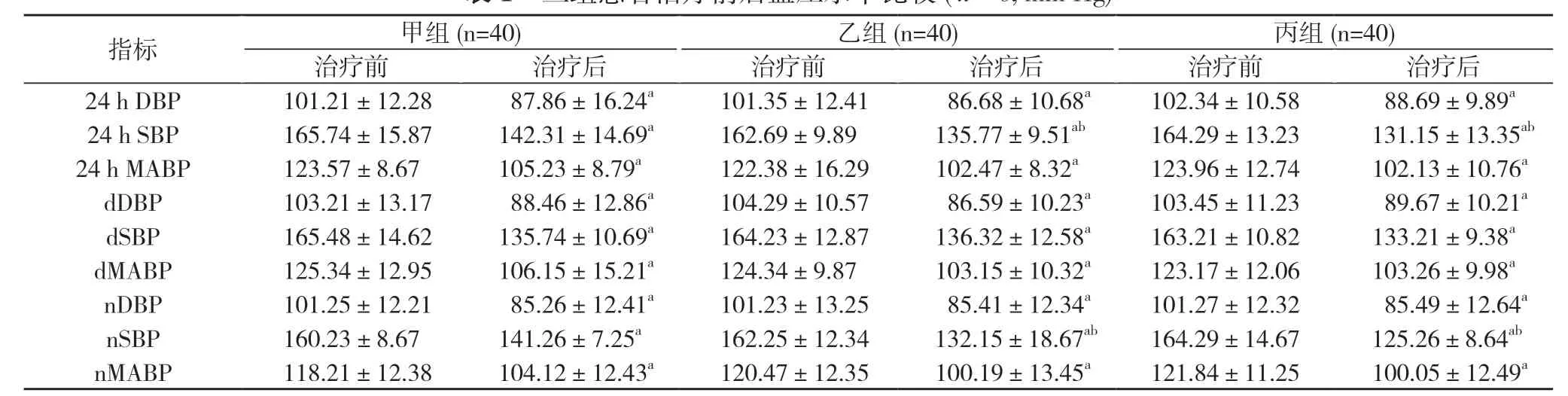

三组患者治疗后24 h DBP、24 h SBP、24 h MABP、dDBP、dSBP、dMABP、nDBP、nSBP、nMABP 均明显低于治疗前, 差异均有统计学意义(P<0.05)。甲组患者治疗后24 h SBP、nSBP 均明显高于乙组和丙组, 差异均有统计学意义(P<0.05)。而三组患者治疗后24 h DBP、24 h MABP、dDBP、dSBP、dMABP、nDBP、nMABP 比较差异均无统计学意义(P>0.05)。见表1。

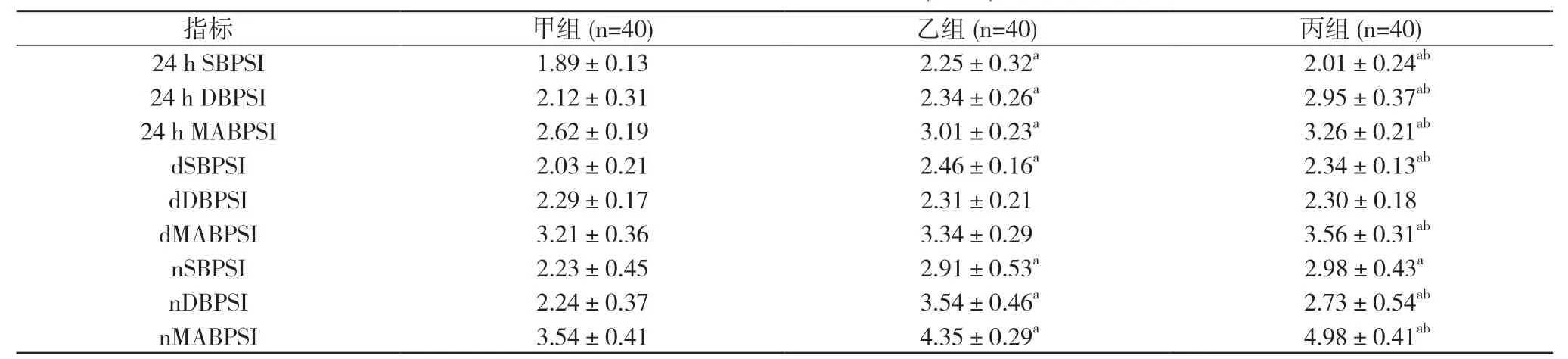

2. 2 三组患者血压SI 比较

甲组患者24 h SBPSI、24 h DBPSI、24 h MABPSI、dSBPSI、nSBPSI、nDBPSI、nMABPSI均明显低于乙组和丙组, dMABPSI 明显低于丙组, 且乙组患者24 h SBPSI、dSBPSI、nDBPSI 均明显高于丙组, 丙组患者24 h DBPSI、24 h MABPSI、dMABPSI、nMABPSI 均明显高于乙组, 差异均有统计学意义(P<0.05)。三组患者的dDBPSI 比较差异无统计学意义(P>0.05), 而乙组和丙组nSBPSI 比较差异无统计学意义(P>0.05), 甲组和乙组dMABPSI 比较差异无统计学意义(P>0.05)。见表2。

表1 三组患者治疗前后血压水平比较(±s, mm Hg)

表1 三组患者治疗前后血压水平比较(±s, mm Hg)

注:与本组治疗前比较, aP<0.05;与甲组比较, bP<0.05

2 224dn 44 dndn hMM指 hDD hSS MAA BB标BB DSBB APP PP B B PP B P P P 111111111 062062061 153355108治.........275243222疗147184531±±±±±±±±±前118111181 25.3422.2 6 6甲.......287169273 87 7251 8组 (n= 4 11 11 11 0 840830840)725856514治.........842 327121 613645662疗±±±±±±±±±后118111171 6420522.. 7 2.......269862454 49a6911a3 aaaaaaa 111111111 062062062 122444120治.........363223224疗598934357±±±±±±±±±前1111111 9 9 2.602.322 8 8乙.......492587233 1 977 545组(n= 4 1 11 11 1 0 3 3 8083080)652663520治.........7 1 6453141 87915 7259疗 ± ±± ±±±±± ±后198111111.8 0.02023 53.......1 6 6225334 7 8aa38245 baaaaaaa b 111111111 062062062 243333141治.........329421228 496517794疗±±±±±±±±±前111111111 032102241 .........丙527280362 834326275 组 (n= 4 1 1 1 11 1 0 3 2 8083080)1 5 8293350治.........611622420 5 6 9371695疗±±±± ±±±±±后18 9119911.300..2.26 8 39.....3 4 9728864 5 aa61aa49baaaaab

表2 三组患者血压SI 比较(±s)

表2 三组患者血压SI 比较(±s)

注:与甲组比较, aP<0.05;与乙组比较, bP<0.05

指标 甲组(n=40) 乙组(n=40) 丙组(n=40)24 h SBPSI 1.89±0.13 2.25±0.32a 2.01±0.24ab 24 h DBPSI 2.12±0.31 2.34±0.26a 2.95±0.37ab 24 h MABPSI 2.62±0.19 3.01±0.23a 3.26±0.21ab dSBPSI 2.03±0.21 2.46±0.16a 2.34±0.13ab dDBPSI 2.29±0.17 2.31±0.21 2.30±0.18 dMABPSI 3.21±0.36 3.34±0.29 3.56±0.31ab nSBPSI 2.23±0.45 2.91±0.53a 2.98±0.43a nDBPSI 2.24±0.37 3.54±0.46a 2.73±0.54ab nMABPSI 3.54±0.41 4.35±0.29a 4.98±0.41ab

3 讨论

据有关资料显示, 清晨血压陡升, 也就是血压晨峰是高血压靶器官受损的主要危险因素。血压晨峰直接影响着夜间血压。非勺型高血压患者夜间血压持续提高, 生理节奏波动逐渐消失, 导致心血管系统长期处于升高状态, 进而造成左心室肥厚加重, 夜间血压降低为评估高血压靶器官受损状况提供了重要指标, 其有助于降低死亡率及心血管发生率[5]。合理控制血压水平, 特别是清晨高血压及夜间血压, 在预防心脑血管意外事件发生方面具有重要作用[6]。

本次试验中涉及到的降压药物均为长效缓释制剂, 缬沙坦属于常见非肽类血管紧张素受体拮抗剂之一;非洛地平属于长效二氢吡啶类拮抗剂, 三组患者口服药物后, 24 h DBP、24 h SBP、24 h MABP、dDBP、dSBP、dMABP、nDBP、nSBP、nMABP 均明显低于治疗前, 差异均有统计学意义(P<0.05)。甲组患者治疗后24 h SBP、nSBP 均明显高于乙组和丙组, 差异均有统计学意义(P<0.05)。而三组患者治疗后24 h DBP、24 h MABP、dDBP、dSBP、dMABP、nDBP、nMABP 比较差异均无统计学意义(P>0.05)。上述结果表明,对于2 级及以上高血压患者而言, 联合两种降压药物, 可有效控制白昼血压, 药物服用方法并未显著影响血压控制效果。

现阶段, 谷峰比值是国际上采用的评价药物临床降压效果的重要指标, 但是由于它只考虑了降压作用的两个点(谷效应和峰效应), 而不能观察1 d 内血压的所有变化, 因而有一定的局限性。因此, 有学者提出SI, 通过该指数对降压药物的有效性、稳定性进行判定, 即SI 越高, 血压变异程度越小, 远期可能的损害就越小。本研究中, 甲组患者24 h SBPSI、24 h DBPSI、24 h MABPSI、dSBPSI、nSBPSI、nDBPSI、nMABPSI 均明显低于乙组和丙组, dMABPSI 明显低于丙组, 且乙组患者24 h SBPSI、dSBPSI、nDBPSI 均明显高于丙组, 丙组患者24 h DBPSI、24 h MABPSI、dMABPSI、nMABPSI 均明显高于乙组, 差异均有统计学意义(P<0.05)。而三组患者的dDBPSI 比较差异无统计学意义(P>0.05), 乙组和丙组nSBPSI 比较差异无统计学意义(P>0.05), 甲组和乙组dMABPSI 比较差异无统计学意义(P>0.05)。

综上所述, 降压药物联合应用效果更为明显, 早晚分次服用药物的血压控制效果较早晨顿服两种药物的效果更为明显, 早晚2 次服用可平稳患者24 h 血压及夜间血压水平。