QRS波群与窦性心律几乎相同的室性前期收缩消融1例

2019-08-08林加锋陈延茹陈小锋李进

林加锋 陈延茹 陈小锋 李进

QRS波群与窦性心律几乎相同的窄QRS波群室性期前收缩或室性心动过速(PVCs/VT)的起源常邻近希浦系统,射频导管消融(下称消融)有损伤希浦系统并导致三度房室传导阻滞的可能,故标测与消融时应特别小心。近来我院收治1例QRS波群与窦性心律几乎相同的窄QRS波群PVCs并消融成功,现报道如下。

患者男性,33岁。因“胸闷、心悸2年,加重1周”于2019-03-16入院。外院多次心电图检查示频发房性期前收缩,24h动态心电图示房性期前收缩16 374次。长期服用美托洛尔缓释片、稳心颗粒效果不佳。2008年因先天性心脏病室间隔缺损在我院行室间隔封堵术,术后恢复良好。体检:血压100/60mmHg,心率58次/min,心律不齐,有期前收缩,心界不大,各听诊区未闻及病理性杂音。入院时心电图(图1)为单形性频发期前收缩,其QRS形态与窦性心律时类似,时间 0.09s,在Ⅰ呈 Rs型,V1~V2呈rS型(S波较窦性心律略深),Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、aVF及 V3~V6的 R 波较窦性心律时略高,RⅢ>RaVF>RⅡ,aVR、aVL呈QS型,考虑频发房性期前收缩。血清电解质、心肌酶谱、出凝血时间、肝肾功能等检查均正常。X线胸片示高位室间隔有一封堵器;超声心动图示左心室舒张末期内径(LVEDd)43mm,左心室射血分数(LVEF)67%。临床诊断:频发房性期前收缩。决定行心脏电生理检查及消融治疗。

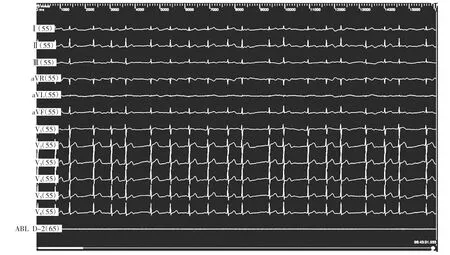

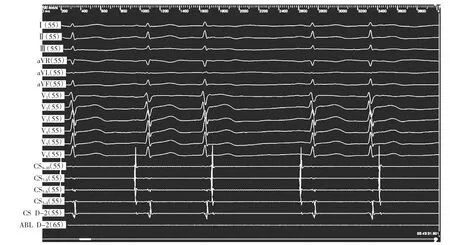

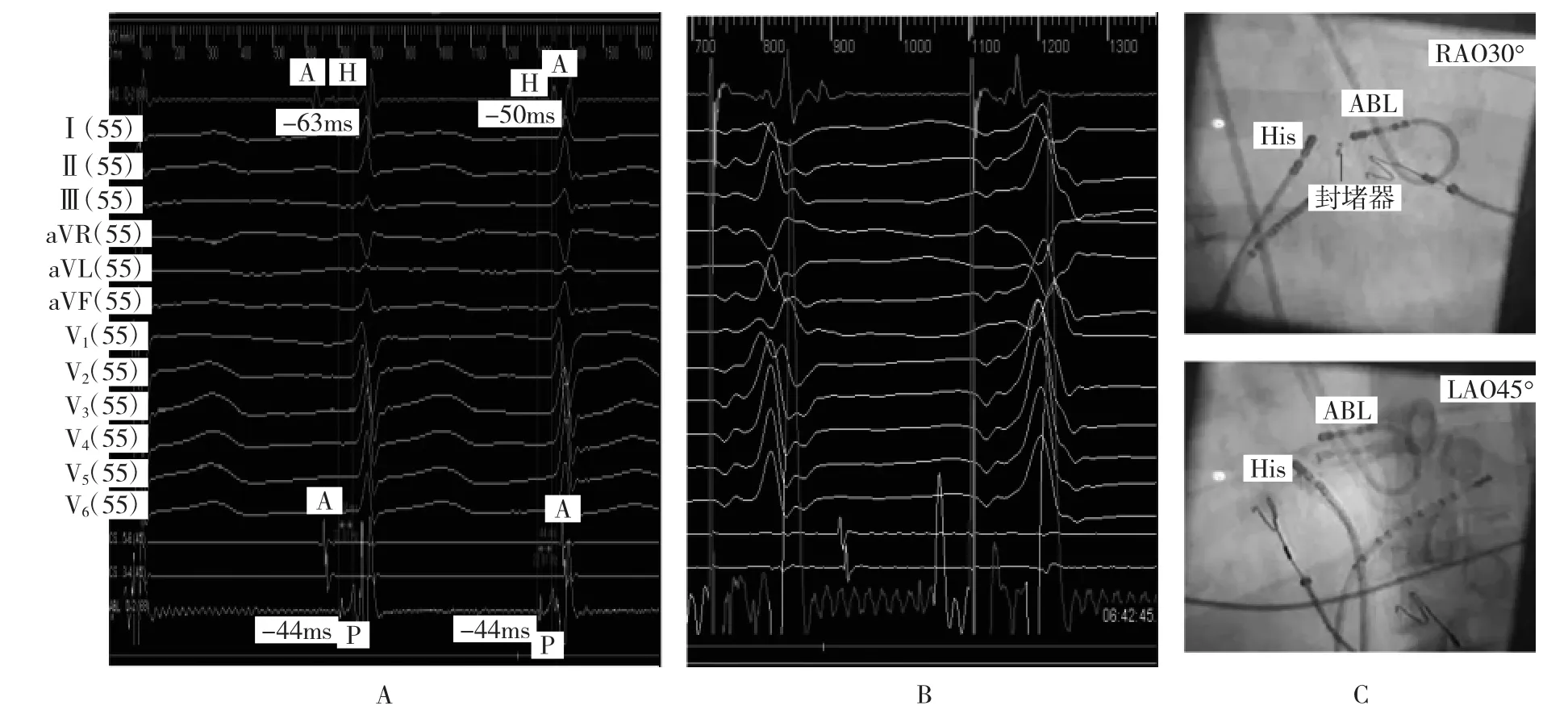

入院后经适当的术前准备,于入院第2天行心脏电生理检查及射频消融术。常规穿刺右颈内静脉置入冠状静脉窦导管,结果显示窄QRS波群期前收缩为室性期前收缩(PVCs)而非房性期前收缩(期前收缩时V波在前而A波在后,图2),此时考虑PVCs邻近左侧希氏束。在三维标测系统Ensite Velocity指导下,穿刺右股动脉置入8F动脉鞘,经鞘置入美国强生公司红把温控消融导管进行标测与消融。结果在左侧希氏束处标测到窦性心律时的H-QRS间期(希氏束电位至体表心电图QRS波群起始的时间)为-63ms,明显长于PVCs的H-QRS 50ms;而在右冠窦(RCC)下方(左希氏束与左前分支之间)的左束支处标测到窦性心律与PVCs时PQRS间期(P电位至体表心电图QRS波群起始的时间)“最大”而且相等(均为-44ms,图 3),局部未见明显的A波,考虑此处可能为有效靶点,但此处起搏的QRS波群与自发PVC的QRS波群完全不同(图4A及B),X线影像及三维标测提示消融导管在RCC下方的左束支区域原封堵器的边缘(图3及图4C),此处窦性心律时无希氏束电位,未见明显的A波,此靶点距左侧希氏束的距离>5mm,可以进行试消融。考虑到此靶点距左侧希氏束较近,我们采用滴定法试消融放电,先用10W能量试消融,约8s后PVCs消失(图5),持续消融约30s未出现交接区心律;故将消融能量增加到20W继续消融30s仍未出现交接区心律,最后将消融能量增加到25W放电约80s时出现加速性交接区心动过速,即刻停止放电。观察30min(包括静脉滴注异丙肾上腺素后)未见PVCs。术后持续心电监测48h未见PVCs,随访3个月动态心电图检查未见PVCs。

图1 患者入院时体表12导联心电图

图2 窄QRS波群期前收缩时V波在前,A波在后,提示为室性期前收缩

讨论PVCs是临床最常见的室性心律失常,其最常见的起源为RVOT,其次为LVOT、房室环(三尖瓣环、二尖瓣环)、左心室间隔部、肺动脉干(MSPA)等,导管射频消融安全有效。有关左心室间隔部、LVOT、心大静脉远端移行区、三尖瓣环、右心室间隔部、邻近二尖瓣环心内膜与心外膜PVCs/VT的导管消融治疗及心电图特征我们已经作了相关的研究与报道[1-8]。有关窄QRS波群PVCs的心电图特征及消融治疗,我们也做了一些研究[8]。

图3 有效靶点腔内电图特征及三维标测结果

图4 有效靶点起搏标测及X线影像(A:自发PVCs12导联心电图,B:有效靶点起搏的12导联心电图,C:X线影像;RAO:右前斜位;LAO:左前斜位;H:希氏束电位;A:心房波;P:P 电位)

近年来,我们报道了一组下壁导联呈qR型的窄QRS波群PVCs的心电图特征及消融结果[8]。发现此类患者可以分为以下3组:(1)左心室前间隔上部(左前分支分布区域)起源组,其QRS时间较窄,多数在0.11~0.125s,QRS波群呈右束支阻滞伴左后分支阻滞(RBBB+LPFB)形态,心电轴右偏,在V1常呈R或rsR’型,胸前导联移行区在V1之前;有效消融靶点可见左前分支电位(p电位)。(2)左小叶三角起源组,其QRS形态与左心室前间隔上部起源组类似,呈RBBB+LPFB形态,心电轴右偏,在V1常呈R或Rs型,胸导联移行区亦在V1之前,但QRS时间较前者更窄,常在0.095~0.11s;有效消融靶点无左前分支电位(p电位)。(3)消融失败组,其QRS波群在肢体及左胸导联与前2组类似,但右胸导联与前2组明显不同,V1常呈rs或rS型(r/S 或 r/s≤1),V2~V3呈 RS(R/S<1),胸导联移行区常在V3或其之后,而且QRS时间更短,常在0.08~0.10s。其起源点更加邻近左侧希氏束,因放弃消融而失败。

图5 消融放电后PVCs消失

本例体表12导联心电图特征与我们报道的消融失败组在胸导联上类似[8],但在下壁导联明显不同,前者在下壁导联至少有一个或多个导联呈qR型而本例下壁导联无qR型,其体表12导联心电图的QRS形态与窦性心律几乎相同,提示其PVCs的起源点更加邻近左侧希氏束,并最终在邻近左侧最大希氏束电位约5mm处消融成功。

本例患者邻近左侧希氏束PVCs消融成功,与采用以下策略有一定的关系:(1)采用三维标测系统建模定位,左侧希氏束的具体位置,试消融靶点与其之间的距离及相互间的关系一目了然;减少和避免了希氏束的损伤;(2)滴定法放电消融,进一步减少对左侧希氏束的损伤(一旦出现加速性交接区心律,应立即停止放电);(3)起搏标测对试消融靶点有一定的指导意义:对邻近希氏束的PVCs,起搏标测并非要求其起搏的12导联QRS形态与自发PVCs完全相同,而在于在邻近希氏束起搏时是否夺获希氏束,若夺获希氏束,则其起搏的12导联心电图与窦性心律完全相同,此处不宜进行试放电消融;反之,若起搏的12导联QRS形态为宽的QRS波群(与窦性心律明显不同),且靶点PVCs时的PQRS间期“最早”并与窦性心律的P-QRS间期相等,即使靶点有希氏束电位,也可以进行试消融,但消融时要高度重视加速性交接区心律,一旦出现,应及时终止消融。

此外,本例PVCs成功消融靶点在原室间隔封堵器的边缘,其PVCs的发生可能与封堵器对室间隔组织的慢性刺激,导致局部组织的慢性炎症、水肿有关。