用思维导图串起的读与写

2019-08-03蔡淳

蔡淳

[摘 要] 部编版语文教材最大的特点是单元的语用点明确,读写结合紧密。三年级上册第六单元的教学要点是“围绕一个意思写”。在阅读时,教师需在学生头脑中建构“如何围绕一个意思写”的概念,所以,单元教学需要考虑整合,而建构语言、连接读写的通道则是思维导图。

[关键词] 小学语文;思维导图;单元整合;读写一体

部编版三年级上册第六单元是一组写祖国美景的文章,包括三首古诗《望天门山》《饮湖上,初晴后雨》《望洞庭》,3篇写景的记叙文《富饶的西沙群岛》《海滨小城》《美丽的小兴安岭》,这些课文都是介绍祖国各地美景的。本单元习作的题目是“这儿真美”,要求学生能运用课文中学到的方法,围绕一个意思,把身边的美景介绍给大家。

由此,本单元的主题可以命名为“祖国真美”。这一提法,既指向在阅读时欣赏祖国美丽的山海风光,又指向在阅读中学习介绍祖国风光美的方法,在习作中运用这样的方法来写事物。由此看来,本单元的读、写是一体化的。因此,本单元的教学就需要有“整合”的思维。

那么,如何进行整合呢?笔者认为,教师不妨从习作要求入手。本次习作的要求是“让我们把身边的美景介绍给别人,写之前仔细观察,写时试着用课文中学到的方法,围绕一个意思写”。在这些习作要求中,最重要的是“围绕一个意思写”。“围绕一个意思写”是一种常见的写作技法。掌握了这种方法,学生就能顺利地把一个景物(事物)的特点描述具体。在本单元中,主要用的是“总分结构”,采用的方法是思维导图。

一、认识总分结构的外部特点

(一)逐句辨析,初识总分段落

《富饶的西沙群岛》介绍了群岛的风景优美和物产丰富。那么,西沙群岛美在哪儿呢?三年级的学生还不能一下子把它们都找出来,需要老师带着他们一句一句地读。

第二自然段有3句话。老师可以把书放在实物投影上,和学生们一起,一句一句地读。第一句话写了海水颜色的美,有深蓝、淡青、浅绿、杏黄的;第二句写不同的颜色交错在一起,那就更美了;第三句讲了因为海底高低不平,这是造成海水颜色不同的原因。读完3句话,老师就在书上空白处写了3个词:颜色多、色彩交错、海底不平。这3个词描写的是什么呢?再读一遍,学生会发现,作者写的是海水色彩的美。于是,老师便可以用一个大括号将这4个词的关系表示出来:

海水色彩美[颜色多颜色交错着海底不平(原因)]

由此,第二自然段的第一句“西沙群岛一带的海水五光十色,瑰丽无比”可以被视作是这一部分的“中心句”,它和下面几句的关系是“总分”关系。而正是因为作者从许多方面进行分述,西沙的海水才变得更加“美”起来。老师要告诉学生:这里作者是采用总分结构、围绕“西沙群岛的海水美”这个意思来写的。

(二)思维导图,呈现总分结构

在《富饶的西沙群岛》一文中,还有哪些段落也像第二自然段一样,是“围绕一个意思来写”的?接下来,可以让学生读一读,辨一辨。(可在自然段前的空白处打上△)

经过讨论,同学们发现:本文的第四、五自然段也是采用了总分结构,也是“围绕一个意思来写”的。教师可以让学生来细细地读课文:在这一自然段中,谁是“爸爸”?(总句)他生了几个“儿女”?(分句)“爸爸”和“儿女们”的名字分别叫什么?找到了,再把它填写到思维导图中去。

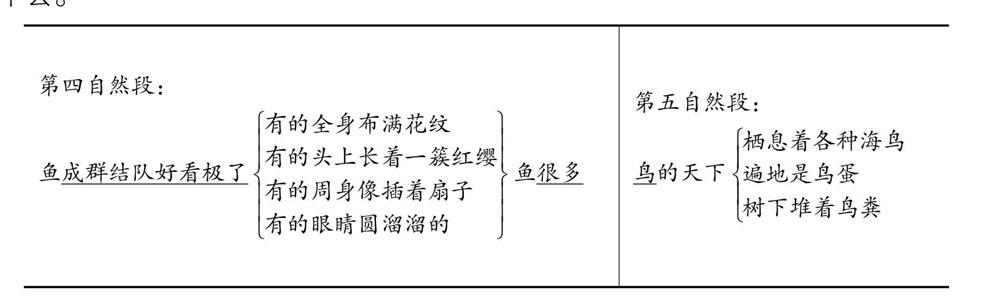

[第四自然段:

鱼成群结队好看极了[有的全身布满花纹有的头上长着一簇红缨有的周身像插着扇子有的眼睛圆溜溜的]鱼很多 第五自然段:

鸟的天下[栖息着各种海鸟遍地是鸟蛋树下堆着鸟粪] ]

读第四自然段时,学生还会发现:作者列举了4种不同姿态的鱼,是为了表现鱼的多和美;而第五自然段,则是从鸟的数量多、鸟蛋多、鸟粪多3个方面来写鸟多的。分句都围绕着总句来写,这才是总分结构。

教学中,教师可以采用“分角色读”和“齐读”相结合的方式,让学生们来感受总分结构的有趣之处。

(三)快速阅读,找出总分段落

本单元的另外两篇课文中,也有一些段落是用总分结构“围绕一个意思来写”的,可以让学生去找一找,在自然段前的空白处打上△。

《海滨小城》第四、五、六自然段都是有明显的中心句的,这些句子很重要,能帮助我们理解一段话的意思。当然,找出了中心句,可以让学生们画一画思维导图。

《美丽的小兴安岭》一课是按春、夏、秋、冬四季的顺序来描写景物的,但每个段落只有一个表示时间的词,没有中心句。所以,不能算是总分结构。

这一堂课中,教师打破课文与课文之间的“界限”,把相关的知识综合起来。这样,学生对知识的建构就经历了“不断认识”的过程,知识的建构会更加牢固。

二、认识总分结构的内在联系

那么,是不是把几个句子凑在一起就是“总分结构”了呢?显然不是。句与句之间必须有关联性,这才算是“围绕一个意思写”。

(一)抓住特点,明晰总分关系

教学可以从《海滨小城》第五自然段开始,帮助学生继续建构总分的关系。教师可以采用比较的方式(把课文中“修饰词”去掉),引导学生辨析。

原文:

小城的公园更美。这里栽着许许多多榕树。一棵棵榕树就像一顶顶撑开的绿绒大伞,树叶密不透风,可以遮太阳,挡风雨。树下摆着石凳,每逢休息的日子,石凳上總是坐满了人。

删改后:

小城的公园更美。这里栽着许许多多榕树。树下摆着石凳。

删改后的句子,主要的信息虽然没有少,但只有榕树像撑开的绿绒大伞,为人们遮阳挡雨,才能表现公园的“美”;只有树下的石凳坐满了人,才能侧面表现公园的“美”!所以,不是简单地列举一些事物,就算“围绕一个意思写”,还需要把事物的特点介绍清楚。

“小城的街道也很美。”“西沙群岛鱼好看极了。”“西沙群岛也是鸟的天下。”这些段落都是用总分结构“围绕一个意思来写”的。老师在课堂上可以引导学生去细细品味:把能反映事物特点的词句找出来,说说你的阅读感受。

进行这样的比较阅读,老师要告诉学生:总分结构不是简单地列举3个事物就可以了。

(二)由分及总,给段落写总句

有的段落,能找到总句,就能迅速地把握一个自然段的意思。也有些段落,虽然也是“围绕一个意思写”的,但作者没有用中心句。

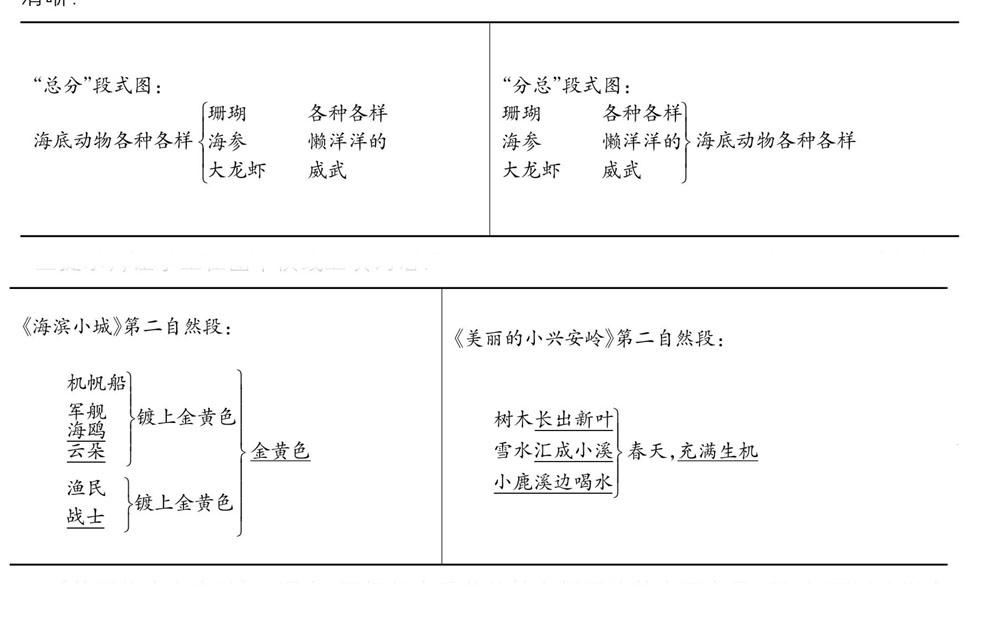

例如,《富饶的西沙群岛》第三自然段:“海底的岩石上长着各种各样的珊瑚,有的像绽开的花朵,有的像分枝的鹿角。海参到处都是,在海底懒洋洋地蠕动。大龙虾全身披甲,划过来,划过去,样子挺威武。”

这段共3句话,分别写了海底的珊瑚、海参和大龙虾。作者想表达什么意思呢?你看:海底的珊瑚,非常漂亮;海底的海参,懒洋洋的;海底的大龙虾,非常威武。原来,它们都是海底的动物们。海底的动物们有各种姿态,活动的方式也不一样。所以,我们可以给珊瑚、海参、大龙虾这3个“儿子”找个“爸爸”——那就是“海底动物”。海底动物给你什么感觉呢?它们各有各的特点,真是千姿百态。

所以,老师可以引导学生在第三自然段前面加一个中心句:“海底的岩石上有各种各样动物。”

当然,这个中心句也可以加在这一自然段的结尾:“海底的动物们可真有趣啊!”

不同的思维导图就能呈现出“总分”和“分总”两种不同的结构,使学生看得更直观、更清晰:

[“总分”段式图:

海底动物各种各样[珊瑚 各种各样海参 懒洋洋的大龙虾威武] “分总”段式图:

[珊瑚 各种各样海参 懒洋洋的大龙虾威武]海底动物各种各样 ]

在其他两篇课文中,也有一些段落是“围绕一个意思写”的,但没有中心句,如《海滨小城》第二、三自然段,《美丽的小兴安岭》的二、三、四、五自然段。

那么,老师可以引导学生来认真地读每一句话,看看每一句话分别写的是什么,再给它们找个“爸爸”。学习过程中可以适当降低一些难度,给学生一幅空白的思维导图(图中给一些提示),让学生在图中横线上填词语:

[《海滨小城》第二自然段:

[机帆船军舰 海鸥云朵镀上金黄色渔民 战士镀上金黄色]金黄色 《美丽的小兴安岭》第二自然段:

[树木长出新叶雪水汇成小溪小鹿溪边喝水]春天,充满生机

]

《美丽的小兴安岭》一课中,要把每个季节的特点都写清楚也不容易,所以,可以让学生采用小组合作学习的方式,在讨论中找到最符合课文描述的那个词语。

完成了思维导图后,就可以让学生来用一个中心句说说这个自然段所表达的“意思”了。

(三)整体观察,感受总分结构

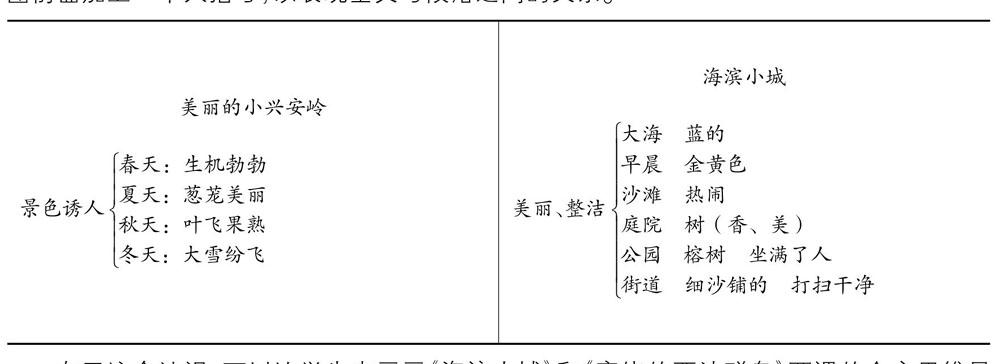

其实,这3篇课文全文也都是用总分结构、“围绕一个意思来写”的。

《美丽的小兴安岭》一课,春天时的生机勃勃,夏天的葱茏美丽,秋天的叶飞果熟,冬天的雪花纷飞,都表现了“小兴安岭一年四季景色诱人”这个主题。老师可以在段落的思维导图前面加上一个大括号,以表现全文与段落之间的关系。

[美丽的小兴安岭

景色诱人[春天:生机勃勃夏天:葱茏美丽秋天:叶飞果熟冬天:大雪纷飞] 海滨小城

美丽、整洁[大海 蓝的早晨 金黄色沙滩 热闹庭院 树(香、美)公园 榕树 坐满了人街道 细沙铺的 打扫干净] ]

有了这个认识,可以让学生来画画《海滨小城》和《富饶的西沙群岛》两课的全文思维导图。原来,要把一个事物介绍清楚,我们可以用总分结构“围绕一个意思”来介绍,这样,就能够给人留下比较深的印象。

三、运用总分结构,写清事物特点

在学习本单元的3篇课文时,老师们特别关注如何把事物的特点写清楚。但“光说不练假把式”,所以,教学过程中需要让学生不断地练习。

(一)借助古诗,说清美在何处

本单元还有3首古诗,都是写祖国美丽风光的,在理解了3首古诗的意思之后,老师可以引导学生来展开想象,把它们的美表现出来。

这世上的名山大川实在太多了,李白为什么对天门山情有独钟,而且还写下了这首诗?因为天门山的景色实在太美了。

那么,天门山的景色美在哪里呢?课堂中,教师可以组织学生交流:天门山就像是被长江劈开的,两边的悬崖一定非常陡;山上长满了绿树,好像在欢迎客人;江水碧绿碧绿的,打着旋儿;一轮红日从东边升起,一艘小帆船正好从红日升起的地方驶过来……

在交流时,老师可以把学生列举出来的事物一一写在黑板上,然后让学生来画个大括号,写个中心词:

天门山(美)[长江劈开两座山,悬崖陡立山上长满绿树,像是在欢迎客人江水碧绿,打着旋儿红日升起处,一片白帆驶来]

这就形成了一幅思维导图。看着图,你会发现:原来,李白也是“围绕一个意思”把天门山的美景写出来的,虽然作者没有用中心句。

其实,另外两首古诗也是这种情况。老师可以让学生组成学习小组,来画一画这两首诗的思维导图。(下图供参考)

[西湖[晴天 水光潋滟 浓抹雨天 山色空蒙 淡妆]西子 洞庭湖(山水风光)[天上 湖月相和湖面 未磨之镜湖中 白银青螺]美! ]

画完图后,学生可以看着自己的思维导图,来说一说西湖(或洞庭湖)美在哪儿,这样既锻炼了口头表达能力,又表达了情感,也明白了古人作诗也是“围绕一个意思”来写的。我们写文章,也需要“围绕一个意思”来写。

(二)借助段落,写清美在何处

學了这么多表达方法,老师可以带着学生到校园里(或学校附近)转一转,让学生说说校园里(学校附近)哪一处的景色最美。学生需要带着纸和笔去观察,因为他们要完成下面的思维导图:

这儿真美

位置名称[____________________________________]美

在观察时,老师需要和学生在一起,不时地点拨他们:“你看,这片黄叶真漂亮。”“你看,这一池水真清。”“这座假山很有气势。”……引导学生从不同的角度去发现校园一角的美。

接下来,老师可以把学生分成几组,各组可以“PK”一下,看看哪一处地方才是校园里最美的地方。其实,哪里是校园里最美的一角并不重要,重要的是激发学生观察的热情。

(三)形容修饰,展现这儿的美

用总分结构的方式来表达一处景物,最大的好处是层次清晰。但某一处景物很美,并不是靠列举一些事物就行的。如西沙群岛的海水五光十色的,作者就用“深蓝的”“淡青的”“浅绿的”“杏黄的”等词语来形容,只有这样,我们才能感受到它的美。

在学生画的思维导图上,只列出了校园一角“美在哪些地方”还不够,还需要说清美在哪里。如假山的美,在于它的造型奇特,既像这个,又像那个;树叶的美,在于颜色的丰富多彩,深秋时节,既有绿的,也有黄的,还有红的,即使是黄,也不是一个“黄”字可以概括的,有的是深黄,有的是浅黄,还有的是焦黄……这些细致的观察,需要老师再一次作引导,然后,老师再动员学生利用课间去仔细地观察,看看植物的颜色、假山等建筑物的姿态、孩子们活动的一些情况……把它们再补充在思维导图上。只有这样,才能把美表达得更加清晰。

既然教材是以“单元”为单位进行编排的,教师在教学时就需要考虑到“单元”教学的整体性,在进行教学设计时,就有可能、也有必要打破课文与课文之间的樊篱,使文与文之间的内在关系勾连起来。在整个单元的教学过程中,教师不断地使用了思维导图这种形式。其实,思维导图只是一个工具,根本的目的是让“围绕一个意思写”这个概念在学生的头脑中清晰地建构起来。

(责任编辑:符 洁)