A型肉毒毒素早期干预颞下颌关节紊乱病的临床研究

2019-07-31陈萌萌孙越房磊

陈萌萌,孙越,房磊

哈尔滨市第四医院口腔科,黑龙江哈尔滨 150026

颞下颌关节紊乱病(TMD)是口腔科临床常见疾病之一,发病初期主要的临床表现包括咀嚼肌疼痛、关节弹响、开口度异常(过大或受限)和开口型异常等。该病的发病机制目前尚不明确,有学者认为多种因素共同作用下导致咀嚼肌长期处于痉挛或功能亢进状态,各咀嚼肌间肌力不平衡,导致一系列临床症状的产生。该研究选取2017年1月—2018年8月332例颞下颌关节紊乱病的患者,在发病早期尚未形成器质性损害前,应用A型肉毒毒素注射的方法进行早期治疗,观察该疗法的临床效果及安全性,为该疗法的临床应用提供参考依据,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取以咀嚼肌疼痛、关节弹响、开口度异常和开口型异常为主诉的门诊患者为观察对象。 将局部理疗1个月未缓解,且近期未进食硬韧食物,无偏侧咀嚼、夜磨牙习惯及颞下颌关节无器质性改变的患者纳入该实验。 符合纳入标准的患者共332例,其中男性157例,女性175例,年龄 16~69岁,平均年龄(33.23±12.94)岁。 按患者主诉症状分别纳入咀嚼肌疼痛实验组(86例)、关节弹响实验组(84例)、开口度异常实验组(90例)和开口型异常实验组(70例)。各实验组观察对象随机分为治疗组和对照组,两组患者均无系统疾病史,性别、年龄差异无统计学意义(P>0.05)。该研究经过伦理委员会批准,全部患者知情同意。

1.2 治疗方法

治疗组应用 A型肉毒毒素(衡力,50 U/支,S10970037)对功能异常的咀嚼肌进行肌内注射(翼外肌15 U、咬肌20 U、颞肌25 U)。对照组注射等体积的0.9%氯化钠注射液进行对照。 于治疗后第1周末、第1月末、第3月末和第6月末对患者进行随访。

咀嚼肌疼痛实验组:对治疗组和对照组患者治疗前后VAS评分(分)进行记录。分别对第1周末、第1月末、第3月末和第6月末对治疗组和对照组治疗后VAS评分降低分值进行统计学比较。疗效评价:以VAS评分(Visual Analogue Score)对治疗效果进行评价。0分表示无痛、2分表示轻微疼痛、4分表示中度疼痛、6分表示重度疼痛、8分表示剧烈疼痛、10分表示疼痛无法忍受。VAS评分降低分值=治疗前VAS评分分值-治疗后VAS评分分值。

关节弹响实验组:对治疗组和对照组治疗后的有效率(n%)进行计算。分别对第1周末、第1月末、第3月末和第6月末治疗组和对照组治疗有效率进行统计学比较。疗效判定:显效:注射治疗后,开闭口时关节弹响症状明显缓解,弹响发生次数明显减少。治愈:注射治疗后开闭口时关节弹响完全消失。无效:注射治疗后,开闭口时关节弹响症状无缓解。总有效率=(显效例数+治愈例数)/总例数×100%。

开口度异常实验组:对治疗组和对照组患者治疗前后开口度(cm)进行记录。分别于治疗后第1周末、第1月末、第3月末和第6月末对两组患者治疗后开口度改善值进行统计学比较。开口度改善值=治疗前开口度-治疗后开口度。

开口型异常实验组:对治疗组和对照组治疗后的有效率(%)进行计算。分别对第1周末、第1月末、第3月末和第6月末治疗组和对照组治疗有效率进行统计学比较。疗效判定:显效:注射治疗后,开口型偏斜明显改善,非每次开口均发生开口型偏斜。治愈:注射治疗后每次开口均无开口型偏斜。无效:注射治疗后,开口型偏斜无改善,每次开口均发生开口型偏斜。 总有效率=(显效例数+治愈例数)/总例数×100.00%。

安全性评价:观察全部治疗组166例接受A型肉毒毒素注射治疗的患者治疗后不良反应发生的情况。观察指标:(1)局部不良反应:①疼痛;②肿胀;③感染;④表情异常;⑤咀嚼无力。(2)全身不良反应:①过敏反应;②全身中毒;③休克。

1.3 统计方法

全部数据采用SPSS 22.0统计学软件进行统计分析。全部计量资料采用(±s)表示,计数资料采用(%)表示。咀嚼肌疼痛实验组:分别对第1周末、第1月末、第3月末和第6月末治疗组和对照组治疗VAS评分降低分值进行比较,采用两样本t'检验,P<0.05为差异有统计学意义。关节弹响实验组:分别对第1周末、第1月末、第3月末和第6月末治疗组和对照组治疗有效率进行比较,采用χ2检验,P<0.05为差异有统计学意义。开口度异常实验组:分别对第1周末、第1月末、第3月末和第6月末治疗组和对照组治疗开口度改善值进行比较,采用两样本t'检验,P<0.05为差异有统计学意义。开口型异常实验组:分别对第1周末、第1月末、第3月末和第6月末治疗组和对照组治疗有效率进行比较,采用χ2检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

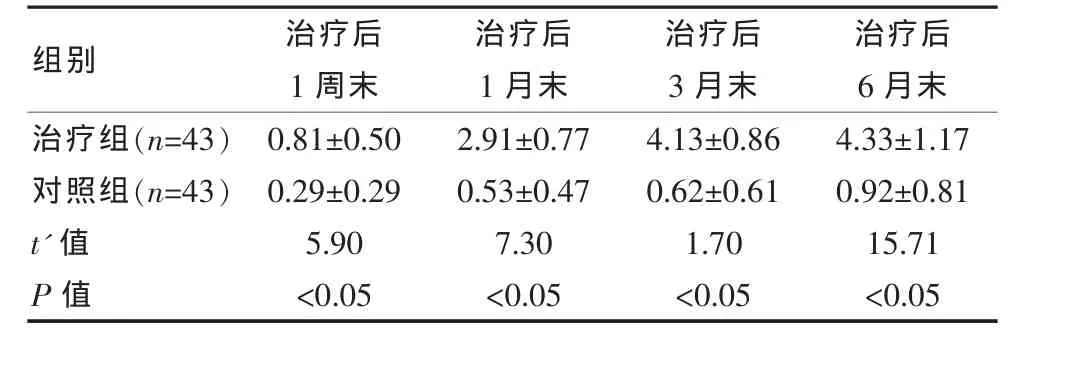

咀嚼肌疼痛实验组:治疗后第1周末、第1月末、第3月末和第6月末治疗组VAS评分降低分值分别为(0.81±0.50)分、(2.91±0.77)分 、(4.13±0.86)分 和(4.33±1.17)分;对照组的VAS评分降低分值分别为(0.29±0.29)分、(0.53±0.47)分、(0.62±0.61)分和(0.92±0.81)分。 治疗后第1周末、第1月末、第3月末和第6月末治疗组和对照组VAS评分降低分值差异有统计学意义(P<0.05)。见表1。

表1 治疗组与对照组VAS评分降低分值的比较[(±s),分]

表1 治疗组与对照组VAS评分降低分值的比较[(±s),分]

组别 治疗后1周末治疗后1月末治疗后3月末治疗后6月末治疗组(n=4 3)对照组(n=4 3)t'值P值0.8 1±0.5 0 0.2 9±0.2 9 5.9 0<0.0 5 2.9 1±0.7 7 0.5 3±0.4 7 7.3 0<0.0 5 4.1 3±0.8 6 0.6 2±0.6 1 1.7 0<0.0 5 4.3 3±1.1 7 0.9 2±0.8 1 1 5.7 1<0.0 5

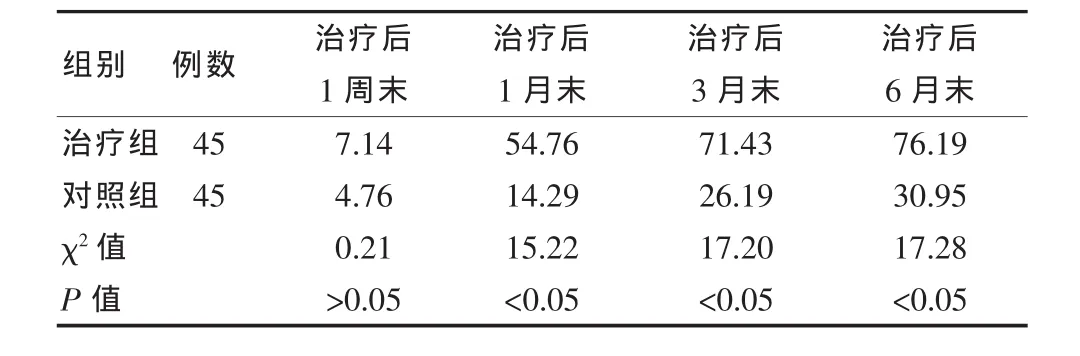

关节弹响实验组:治疗后第1周末、第1月末、第3月末和第6月末治疗组的有效率分别为7.14%、54.76%、71.43%和76.19%;对照组的有效率分别为4.76%、14.29%、26.19%和30.95%。 治疗后第1周末治疗组和对照组治疗有效率差异无统计学意义(P>0.05);第1月末、第3月末和第6月末治疗组和对照组治疗有效率均差异有统计学意义(P<0.05)。 见表2。

表2 治疗组与对照组治疗有效率的比较(%)

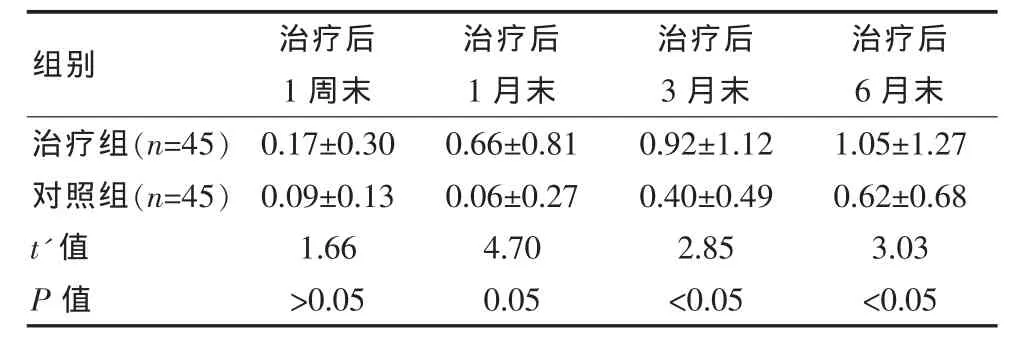

开口度异常实验组:治疗后第1周末、第1月末、第3月末和第6月末治疗组开口度改善值分别为 (0.17±0.30)cm、(0.66±0.81)cm、(0.92±1.12)cm 和(1.05±1.27)cm;对照组开口 度改善 值 分别 为 (0.09±0.13)cm、(0.06±0.27)cm、(0.40±0.49)cm 和(0.62±0.68)cm。 治疗后第 1 周末治疗组和对照组开口度改善值差异无统计学意义(P>0.05)。第1月末、第3月末和第6月末治疗组和对照组开口度改善值差异有统计学意义(P<0.05)。见表3。

表3 治疗组与对照组治疗开口度改善值的比较[(±s),cm]

表3 治疗组与对照组治疗开口度改善值的比较[(±s),cm]

组别 治疗后1周末治疗后1月末治疗后3月末治疗后6月末治疗组(n=4 5)对照组(n=4 5)t'值P值0.1 7±0.3 0 0.0 9±0.1 3 1.6 6>0.0 5 0.6 6±0.8 1 0.0 6±0.2 7 4.7 0 0.0 5 0.9 2±1.1 2 0.4 0±0.4 9 2.8 5<0.0 5 1.0 5±1.2 7 0.6 2±0.6 8 3.0 3<0.0 5

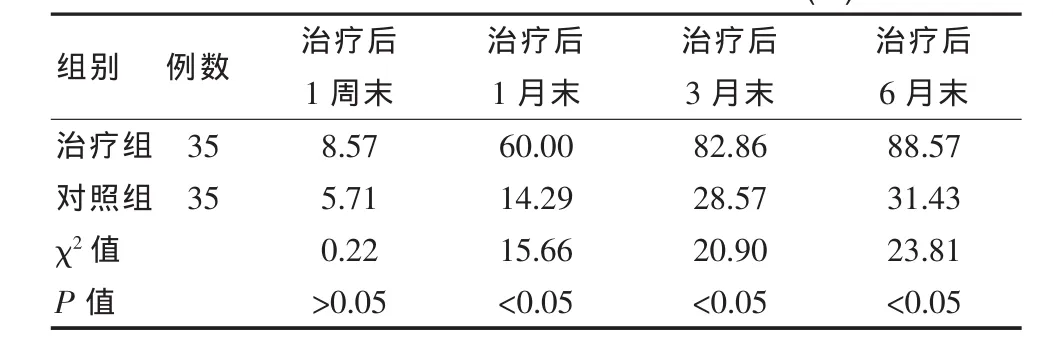

开口型异常实验组:治疗后第1周末、第 1月末、第3月末和第6月末治疗组的有效率分别为8.57%、60.00%、82.86%和88.57%;对照组的有效率分别为5.71%、14.29%、28.57%和31.43%。治疗后第1周末治疗组和对照组治疗有效率差异无统计学意义(P>0.05)。第1月末、第3月末和第6月末治疗组和对照组治疗有效率差异有统计学意义(P<0.05)。 见表 4。

表4 治疗组与对照组治疗有效率的比较(%)

安全性评价:全部治疗组患者12名出现注射后疼痛,5名出现注射后肿胀,2名出现表情异常、8名出现咀嚼无力,其余患者未出现明显的不适症状。

3 讨论

颞下颌关节紊乱病(TMD)是口腔科临床常见疾病之一,主要的临床表现包括咀嚼肌疼痛、关节弹响、开口度异常和开口型异常。该病发病机制尚不明确,有国外学者认为在生物、环境、社会及心理等多种因素影响下咀嚼肌群功能发生异常(痉挛或亢进)从而引起一些列的临床症状[1]。咀嚼肌功能亢进导致肌张力增强,局部组织血流减少而组织中代谢产物积累,刺激局部组织产生疼痛[2-4]。翼外肌功能亢进会引起下颌运动过度致开口过大,在最大开口位时翼外肌下头继续收缩,使关节盘过度迁移撞击关节结节可以引发关节弹响[1,5]。改善异常的咀嚼肌功能,抑制咀嚼肌的异常收缩可能是治疗颞下颌关节紊乱病的关键。近年来,A型肉毒毒素被应用于咀嚼肌功能异常引起的颞下颌关节紊病的治疗,可以减轻疼痛,并有助于下颌运动功能的恢复[6]。

从该实验结果可以看出:①咀嚼肌疼痛实验组:治疗组治疗后1个月咀嚼肌疼痛的程度明显下降,VAS评分平均下降(2.91±0.77)分。治疗后3个月疼痛程度继续下降,VAS评分平均下降(4.13±0.86)分。 治疗后6个月,疼痛程度未见反复,VAS评分下降(4.33±1.17)分。 ②关节弹响实验组:治疗组治疗后1个月治疗组关节弹响的临床症状得到明显改善,治疗有效率为54.76%,治疗3个月后有效率继续增加至71.43%,且治疗后6个月有效率维持在76.19%。③开口度异常实验组:治疗组治疗后1个月开口度明显改善,平均改善值为(0.66±0.81)cm。治疗后3个月开口度持续明显改善,平均改善值为(0.92±1.12)cm。治疗后6个月开口度改善值维持在(1.05±1.27)cm。④开口型异常实验组:治疗组治疗后1个月60.00%的患者开口型恢复正常,治疗后3个月有效率增加至82.85%,至治疗后6个月88.57%的患者开口型恢复正常。该实验结果表明A型肉毒毒素对早期咀嚼肌功能障碍引起的颞下颌关节紊乱病的临床症状(包括咀嚼肌疼痛、关节弹响、开口度异常和开口型异常等)有明显的治疗效果,效果可以维持6个月,治疗期间没有发生严重的治疗后不良反应。

国外学者也对A型肉毒毒素治疗咀嚼肌功能紊乱引起的颞下颌关节紊乱病的治疗效果进行了观察,得出了与该实验相似的结论:Villa S等[7]学者应用肌肉注射A型肉毒毒素的方法对28例因颞下颌关节紊乱病引起的咀嚼肌疼痛的患者进行治疗,治疗后1个月VAS评分显著下降3分。Emara AS等[8]学者应用翼外肌注射A型肉毒毒素的方法治疗7例患者的11个发生弹响的颞下颌关节(其中4例患者双侧关节弹响),治疗后4个月治疗有效率为100%。Moscovich M等[9]学者对功能发生异常的翼外肌进行肌内注射A型肉毒毒素治疗开口度异常和下颌运动偏斜,治疗1个月后8例患者全部取得了良好的治疗效果,有效率为100%。

综上所述,对颞下颌关节紊乱病的治疗应遵循先保守再有创的治疗原则,在采取保守治疗无效的情况下,可以考虑A型肉毒毒素注射疗法进行治疗。该疗法适用于颞下颌关节未产生器质性破坏,仅由咀嚼肌功能异常引起的颞下颌关节紊乱。如果影像学检查颞下颌关节存在器质性改变,手术治疗可能是更好的选择。应用A型肉毒毒素治疗颞下颌关节紊乱病的远期治疗效果还需要进一步临床观察。