白叶茶树品种“中白1号”加工不同茶类适制性研究

2019-07-30黄创盛龚淑英范方媛柳丽萍陆文渊沈云鹤

黄创盛 龚淑英 范方媛* 钱 虹 柳丽萍 陆文渊 沈云鹤

(1.浙江大学茶叶研究所,浙江 杭州 310000; 2.浙江省德清县农业农村局,浙江 德清 313200;3.浙江省湖州市农业农村局,浙江 湖州 313000; 4.德清莫干山黄芽茶业有限公司,浙江 德清 313200)

中白1号,又称“新安1号”、“建德1号”,是浙江省建德市从当地半野生鸠坑群体种中选育出来的一个表现优异的白化茶树品种[1]。中白1号具有生长势强,春季白化明显,芽叶肥壮,抗逆性强的特征[2]。已有研究表明,其卷曲形名优绿茶适制性较强,具有很好的品质和开发价值[3]。为进一步加强地方优良品种的开发与应用推广,提高其加工价值,本研究对中白1号茶树品种加工制作的绿茶、黄茶和红茶的感官品质与理化成分进行了分析比较。

1 材料与方法

1.1 实验材料

选取中白1号茶树品种一芽一叶嫩度的鲜叶原料,分别按照兰花形绿茶自动生产专利(专利公布号:CN104904889A)、莫干黄芽生产地方标准(DB330521/T31-2015)、浙江省工夫红茶加工地方标准(DB33/T2164-2018)制作绿茶、黄茶和红茶成品茶样。

1.2 试剂与仪器

无水乙醇、甲醇、甲酸、乙酸、乙腈、无水乙醚等(国药集团化学试剂有限公司)、没食子酸、8种儿茶素单体、16种黄酮单体、3种生物碱单体(上海源叶生物科技有限公司)。1000μL和5000μL移液枪(Eppendorf)、电子天平LE104E/02(Mettler Toledo)、数显恒温水浴锅HH-1J(金坛杰瑞尔电器有限公司)、循环水式多用真空泵SHB-IIIA(上海豫康科教仪器有限公司)、低温高速离心机3K15(Sigma)、高效液相色谱仪20A、气相质谱联用仪QP2020(日本岛津)等。

1.3 茶样感官审评

根据茶叶感官审评方法(GB/T23776-2018),稍作修改对中白1号茶树品种制成的绿茶、黄茶和红茶进行感官审评。所有茶样均冲泡4min,由3名具有评茶资格的专业审评人员进行密码审评,对茶样的外观、汤色、香气、滋味和叶底分别进行特征描述及评分。总得分按照外形25%、汤色10%、香气25%、滋味30%、叶底10%加权平均。

1.4 滋味物质测定

儿茶素、生物碱、没食子酸、黄酮及氨基酸组分含量检测采用高效液相色谱-紫外检测法,具体分析条件见参考文献[4-5],每种茶样重复测定三次。

1.5 香气物质测定

茶样中芳香物质的检测采用SDE改良法[6]结合GC-MS进行。每种茶样的SDE改良法提取条件均为茶样质量15 g、萃取温度100 ℃、萃取时间2 h。对萃取得的香气精油脱水处理后,在45 ℃水浴中蒸发浓缩至1 mL,加入10 μL已稀释癸酸乙酯(稀释至104倍)作为内标,进行GC-MS检测。

CG-MS检测条件参考文献,采用HP-5MS毛细管柱(30 m×0.25 μm×0.25 mm),载气为高纯氦,柱流量1.0 mL/min,升温程序为50 ℃保持5 min,以3 ℃/min上升至210 ℃,保持5 min,再以15 ℃/min上升至230 ℃,保持5 min,接口温度230 ℃,离子源温度250 ℃,扫描范围35~450 amu[6]。

芳香物质的定性通过计算机检索与NIST质谱库提供的标准质谱图对照进行,同时参照已发表的茶叶香气物质质谱图。芳香物质的相对定量以癸酸乙酯作为内标物,各化学成分的相对含量以其峰面积与内标物的峰面积之比表示。

1.6 数据统计分析

各检测数据利用Excel进行处理,采用SPSS软件对数据进行显著性分析。

2 结果与分析

2.1 “中白1号”原料加工形成的不同茶类感官品质分析

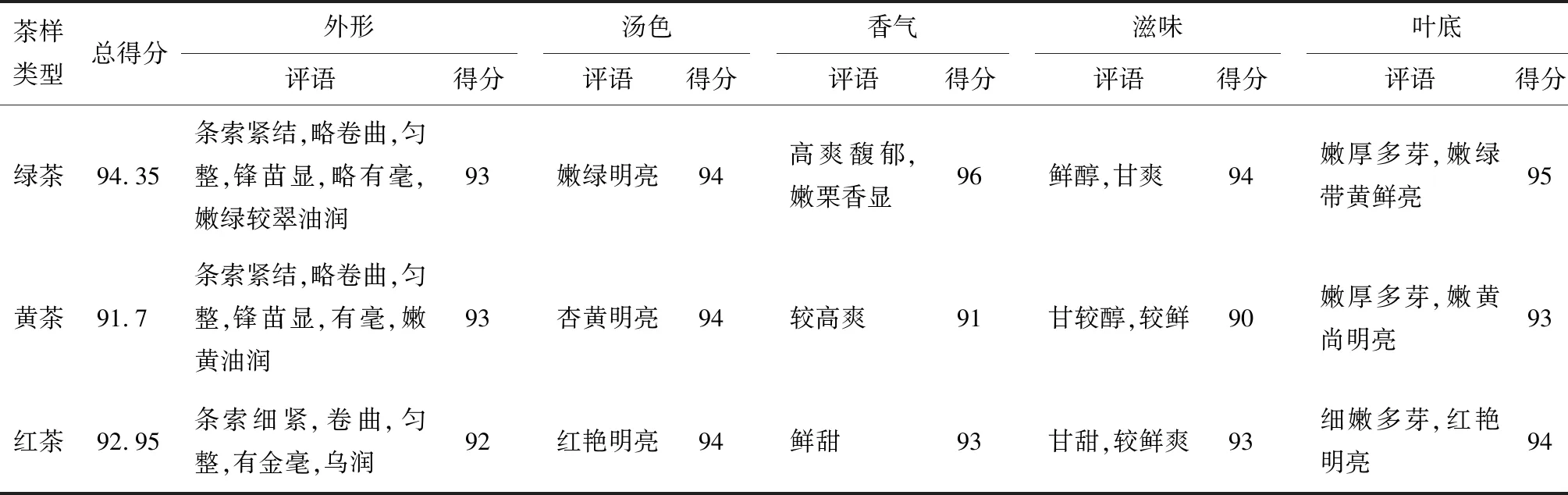

以“中白1号”茶树品种一芽一叶鲜叶原料加工形成的不同茶类样品的感官分析结果如表1 所示。以“中白1号”鲜叶加工形成的卷曲形绿茶样品外观色泽嫩绿较翠油润,香气馥郁嫩栗香显,滋味鲜醇甘爽,表现出白叶茶品种特有的甘鲜特征;以“中白1号”鲜叶加工形成的黄茶外形卷曲、锋苗显,色泽嫩黄油润,香气高爽,滋味较鲜醇;以“中白1号”鲜叶加工形成的红茶外形卷曲,金毫显,色泽乌润,香气滋味鲜甜。由此可见,该品种鲜叶原料加工形成的绿茶、红茶及黄茶样品均可表现出3个茶类特有的“清汤绿叶”、“黄汤黄叶”、“红汤红叶”的典型品质特征,具有较好的适制性,其中在不同茶类干茶色泽上均表现出鲜活油润的品质特征,香气滋味中均表现出甘鲜特征。

2.2 “中白1号”原料加工形成的不同茶类主要滋味组分对比

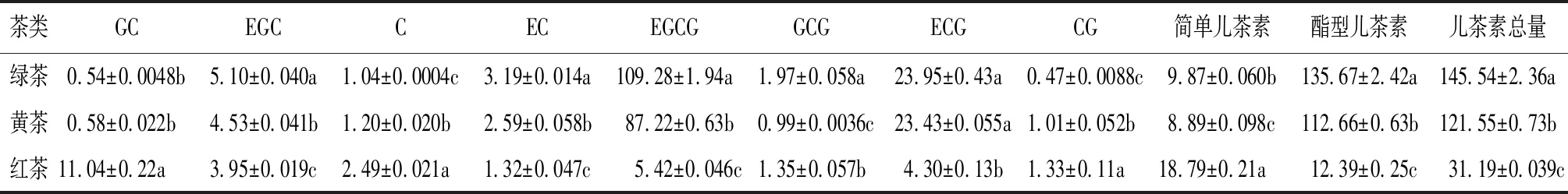

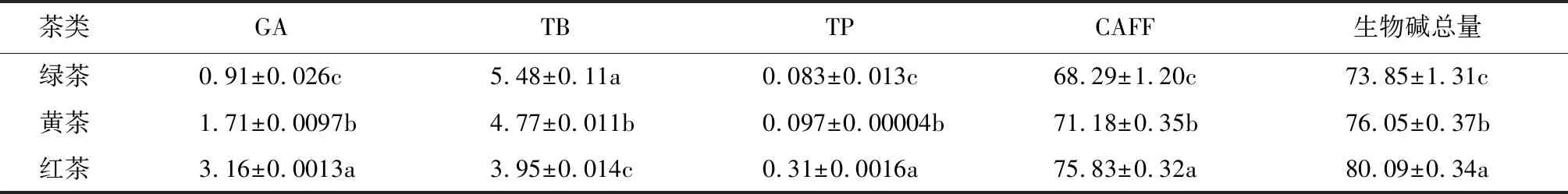

“中白1号”茶树品种鲜叶原料制成的绿茶、黄茶和红茶中儿茶素含量如表2所示。不同茶类样品中因多酚氧化程度的不同,其儿茶素的含量表现出较大差异。绿茶中儿茶素总量最高,平均含量达145.54 mg/g黄茶次之,为121.55 mg/g成品茶,红茶最少,含量仅为31.19 mg/g。此外,不同茶类儿茶素各组分的含量也具有明显差异。绿茶和黄茶中酯型儿茶素含量较高,占儿茶素总量的92%~93%。而红茶中简单儿茶素占比较高,约为儿茶素总量的39%,且红茶中的简单儿茶素及没食子酸绝对含量显著高于绿茶和黄茶中的简单儿茶素含量,推测由于红茶在发酵过程中,酯型儿茶素水解形成简单儿茶素和没食子酸。样品中的生物碱含量情况如表3所示,以“中白1号”原料加工形成的绿茶、黄茶和红茶样品中生物碱总量70~80 mg/g,其中咖啡碱含量在65~76 mg/g间,差异较小。表4为“中白1号”茶树品种制成的绿茶、黄茶和红茶中的黄酮组分含量。不同茶类中黄酮总量及各组分含量差异较小,说明在不同的茶叶加工过程中黄酮含量变化均相对稳定,总变化在10%以下[7]。

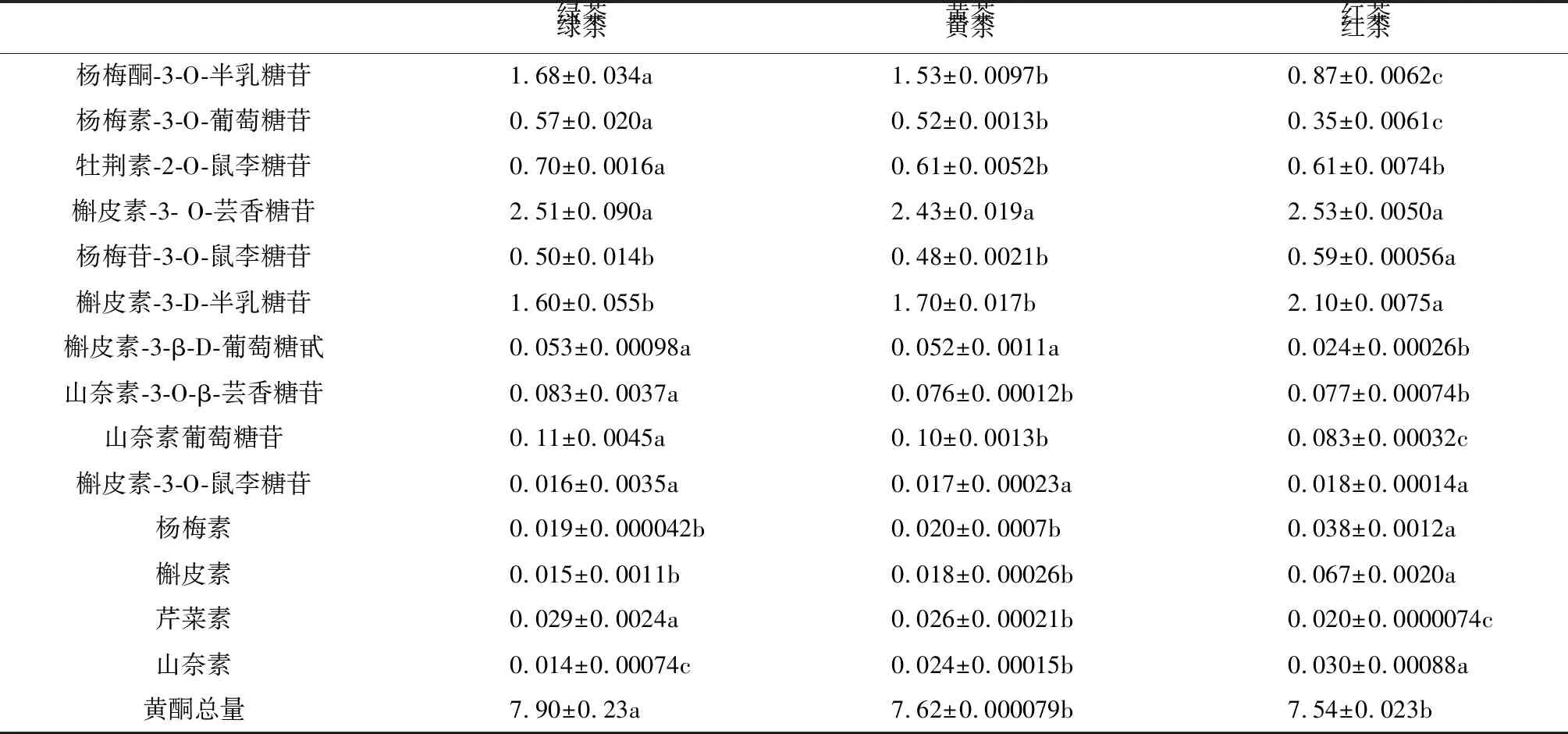

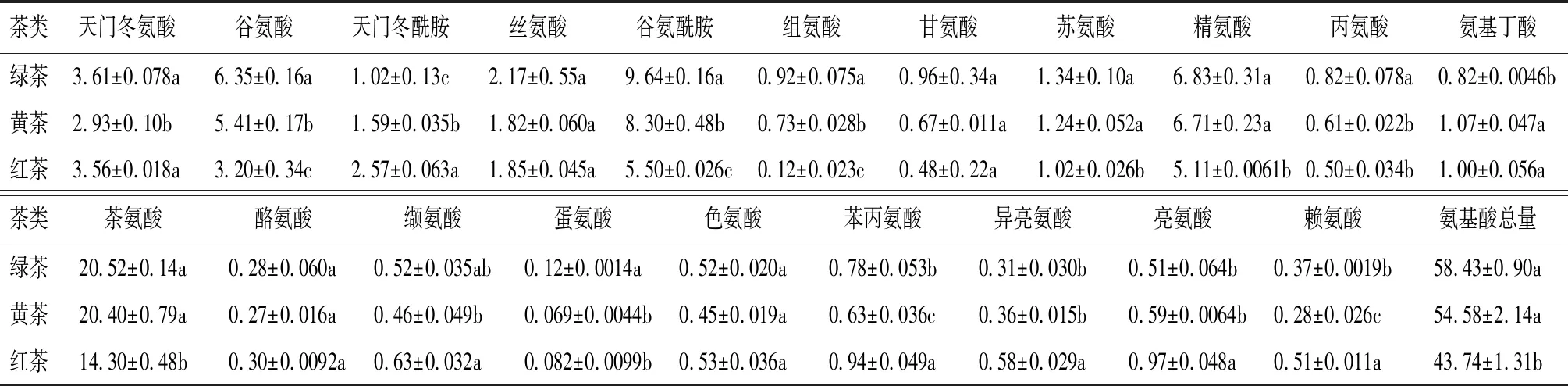

氨基酸是茶叶滋味鲜爽感的主要贡献物质[8],其在茶叶中的含量受到原料等级、原料地域、及加工方式等因素的影响[5,9-10]。本研究采用“中白1号”同一时期原料加工形成绿茶、黄茶和红茶,其中氨基酸含量在不同茶类样品中的含量如表5所示。绿茶和和黄茶的氨基酸总量显著高于红茶样品,各组分中,谷氨酸、谷氨酰胺、组氨酸、精氨酸、茶氨酸等在“中白一号”绿茶和黄茶中含量显著高于红茶样品;而缬氨酸、苯丙氨酸、异亮氨酸、亮氨酸、赖氨酸等则在红茶样品中含量较高。

2.3 “中白1号”原料加工形成的不同茶类中主要香气组分对比

已有的研究表明,不同茶类的茶叶香气物质种类和含量因工艺差异而具有巨大差别。绿茶中的主要香气成分有:青叶醇、青叶醛、β-紫罗酮、橙花醇、橙花叔醇、芳樟醇及其氧化物、水杨酸甲酯、香叶醇、丁香烯等物质[11]。黄茶中的主要香气成分种类与绿茶接近,有:芳樟醇、苯乙醛、辛烯醇、苯乙醇、β-紫罗酮、香叶醇、倍半萜烯等[12-14]。红茶中主要香气成分有:芳樟醇及其氧化物、橙花醇、水杨酸甲酯、香叶醇、苯甲醇、苯乙醇、壬醛、二氢猕猴桃醇酸内酯等[15-17]。

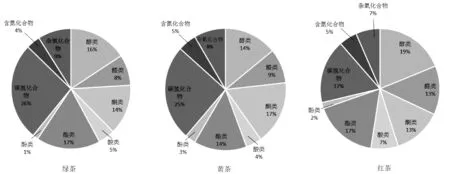

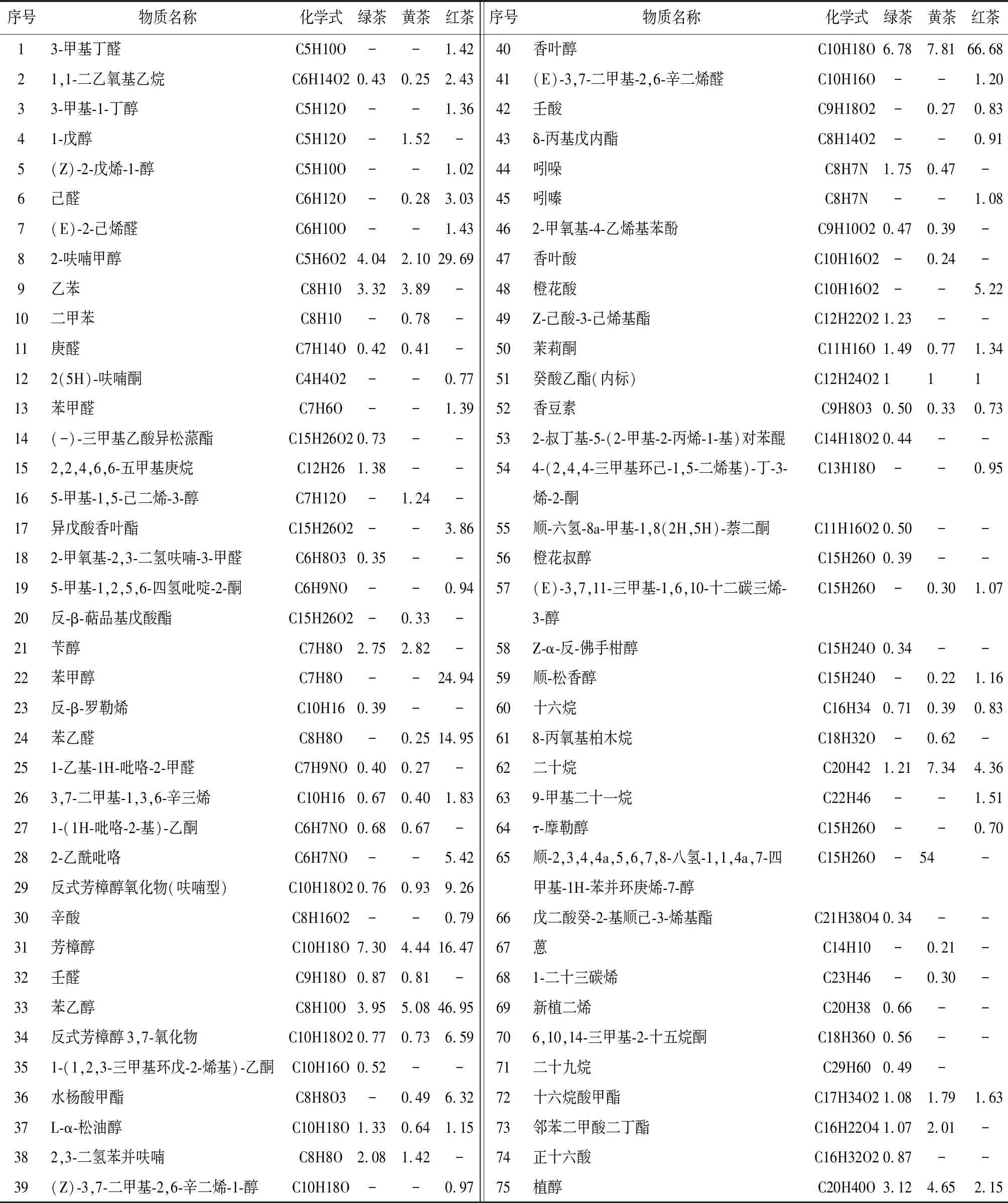

“中白1号”茶树品种制作的不同茶类成品茶香气物质种类及比例如图1所示,绿茶中共检测到135种挥发性物质,黄茶中共检测到144种挥发性物质,红茶中共检测到129种挥发性物质。绿茶和黄茶的香气物质各种类比例相近,红茶的香气物质种类与前两者差异较大。红茶香气物质中醇类、醛类、酮类的总比例较大(45%),碳氢化合物的比例较低(17%),而绿茶和黄茶香气物质中的碳氢化合物比例相对较高(25%左右),推测由于红茶在发酵过程中香气物质氧化形成醇类、醛类和酮类等物质。不同茶类样品中主要香气物质及其相对含量见表5,其中1,1-二乙氧基乙烷、2-呋喃甲醇、3,7-二甲基-1,3,6-辛三烯、反式芳樟醇氧化物(呋喃型)、芳樟醇、苯乙醇、反式芳樟醇3,7-氧化物、L-α-松油醇、香叶醇、茉莉酮、香豆素、十六烷、二十烷、十六烷酸甲酯、植醇是“中白1号”加工形成的不同茶类样品共有的挥发性物质。红茶中2-呋喃甲醇、芳樟醇及其氧化物、苯乙醇和香叶醇含量远大于绿茶和黄茶,这些物质含量的差异可能是形成红茶香气特征的关键。

表1 “中白1号”不同茶类成品茶感官审评结果

表2 “中白1号”不同茶类成品茶中儿茶素含量(mg/g)

GC:没食子儿茶素;EGC:表没食子儿茶素;C:儿茶素;EC:表儿茶素;EGCG:表没食子儿茶素没食子酸酯;GCG:没食子儿茶素没食子酸酯;ECG:表儿茶素没食子酸酯;CG:儿茶素没食子酸酯。同一列数据后的不同字母间表示具有统计显著差异,α=0.05。

表3 “中白1号”不同茶类成品茶中没食子酸、生物碱含量(mg/g)

注:GA:没食子酸;TB:可可碱;TP:茶碱;CAFF:咖啡因。同一列数据后的不同字母间表示具有统计显著差异,α=0.05。

表4 “中白1号”不同茶类成品茶中黄酮含量(mg/g)

注:同一行数据后的不同字母间表示具有统计显著差异,α=0.05。

表5 “中白1号”不同茶类成品茶中氨基酸质量分数(mg/g)

注:同一列数据后的不同字母间表示具有统计显著差异,α=0.05。

图1 “中白1号”不同茶类成品茶中挥发性物质种类及比例

3 结论

以“中白1号”白叶茶树品种原料制成的绿茶、黄茶和红茶,其品质均表现出典型工艺特征和品种特征的有机结合,干茶外观色泽色泽鲜亮,滋味甘鲜,表明“中白1号”茶树品种对绿茶、黄茶和红茶均有很好的适制性,具有很高的生产加工价值,适合进一步的开发与推广。

表6 “中白1号”不同茶类成品茶中主要香气物质相对含量

注:以癸酸乙酯为内标,相对含量=目标峰面积/内标峰面积,分别选取三种茶类中相对含量前40的香气物质作为主要物质。