“一带一路”倡议背景下中外合作的试题解读

2019-07-08山东

山东

一、命题解读

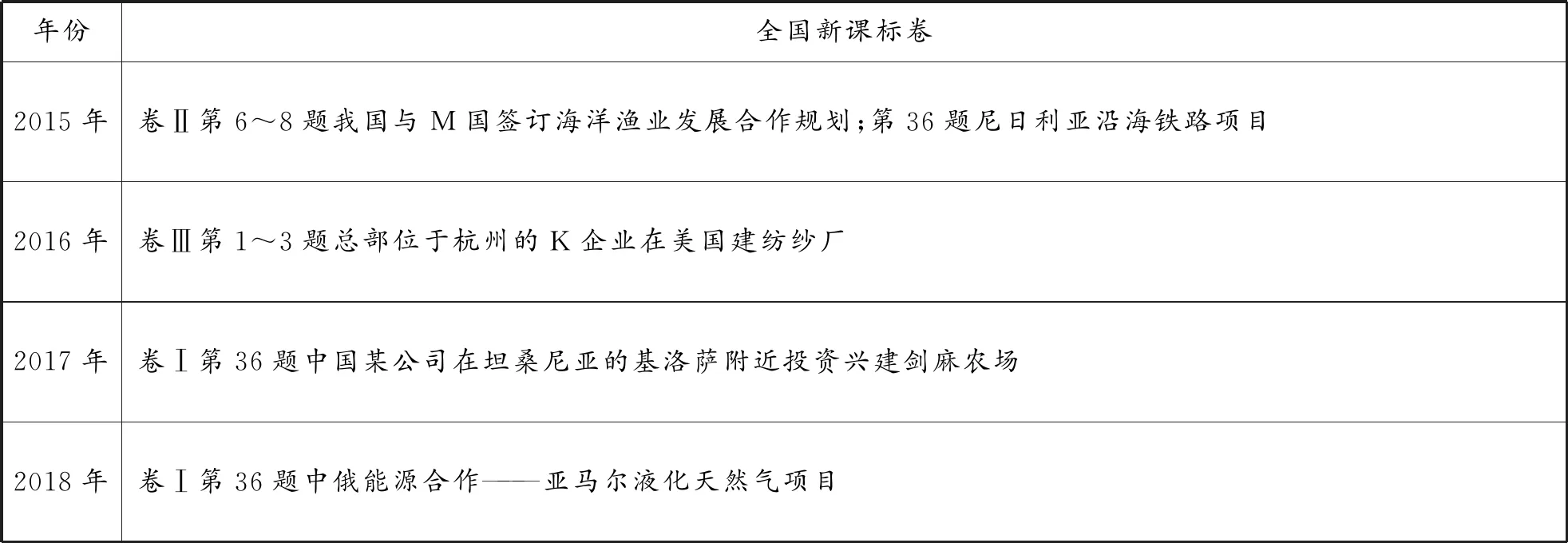

(一)考情回顾

年份全国新课标卷2015年卷Ⅱ第6~8题我国与M国签订海洋渔业发展合作规划;第36题尼日利亚沿海铁路项目2016年卷Ⅲ第1~3题总部位于杭州的K企业在美国建纺纱厂2017年卷Ⅰ第36题中国某公司在坦桑尼亚的基洛萨附近投资兴建剑麻农场2018年卷Ⅰ第36题中俄能源合作———亚马尔液化天然气项目

(二)为何考

1.聚焦时代主题,讲好“中国故事”

“一带一路”倡议是国家重大战略。高考地理命题沿着“一带一路”倡议精选典型案例,将时代主题和地理原理相融合,既加深了考生对全球视野、互利共赢等观念的理解和认同,也感悟到地理学科在分析解决现实问题中的价值与魅力。

2.根植学科本质,演绎“地理逻辑”

地理学的核心问题是人地关系,本质特征是综合性与区域性。高考地理命题选取“一带一路”倡议背景下的中外合作项目所在区域,突出空间认知和区域分析,引导考生在认识区域特征与差异的基础上(区域认知、综合思维),分析和评价区域人地关系、探讨区域发展中的现实问题,形成因地制宜的区域开发观念(综合思维、人地协调观)。

3.新课标要求

结合一带一路国家战略,说明国家之间协作发展的重要意义。

(三)怎么考

以“一带一路”背景下中外合作为主题的试题,其主要特点有:以小见大,用“小案例”反映“大主题”;以中等尺度世界区域为主,选用的区域图线条清晰、要素简洁,识图门槛降低,但解答试题需要对图像信息进行深度解读与挖掘;试题按考查内容分析,可分为农业生产、工业投资和园区建设、基础设施建设(铁路、港口等交通运输建设、能源开发)、中国企业“走出去”等;以综合题为主,“主题式”设问,小切口,深推进;以人地关系为主线,由地及人,最后一问多为选择式或开放性问题。

二、命题视角

(一)命题视角1:中国企业“走出去”

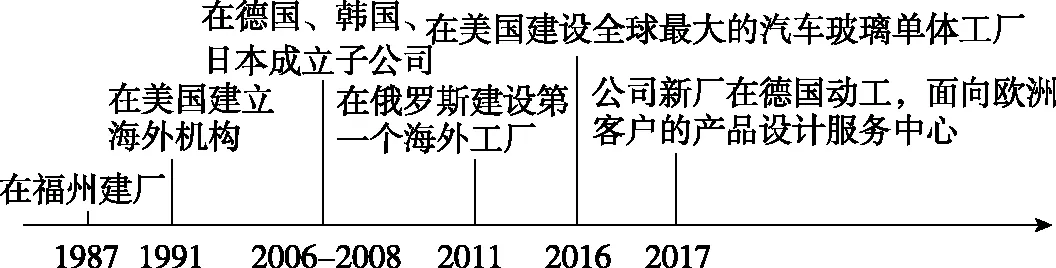

【例1】中国汽车工业根基羸弱,依托市场换技术艰辛发展。但在汽车玻璃领域,福建某F公司四十年来聚焦专注,成就了自身规模和技术的全球龙头地位。下图示意F公司发展过程。据此完成1~3题。

1.20世纪末到21世纪初,该公司在海外投资考虑的主要因素是

( )

A.资金 B.原料 C.市场 D.政策

2.该公司在美国建厂生产可能遇到的主要问题有

( )

A.贸易壁垒加强 B.成本提高

C.市场竞争激烈 D.技术革新缓慢

3.近年来,该公司发展致力于

( )

A.承接海外订单 B.促进产品多元

C.吸引海外投资 D.加强研发与服务

【必备知识】产业转移与产业升级

1.产业结构升级是指随着生产力的发展,在产业结构中,产业比重由第一产业占主导,逐渐过渡到第二产业占主导,直到第三产业占主导的发展过程。以发达国家为例,其升级过程为:劳动密集型产业→资本密集型工业→知识密集型产业和服务业→主要生产高附加值产品和大力发展现代服务业。

2.产业转移是与产业升级过程相伴出现的一种现象。狭义的产业转移是指第二产业的转移,是发达地区在产业升级换代过程中相对落后的产业因失去优势条件或寻求更大的发展空间而发生的产业转移。实质是企业在全球范围内寻找最优区位,以降低生产成本,获取较多的利润,实现企业的可持续发展。

【能力提升】人文地理选择题的解答方法

人文地理选择题的选项多与题干关联度高。确定正确选项时,需要对整个材料情境进行全盘考虑,淡化辅助性内容和枝节信息,在程度、范围、质与量上做出甄别,最后确定最准确、最贴切的选项。如第2题该公司在美国建厂,因接近客户(汽车生产企业),不存在贸易壁垒问题;为满足客户对产品品种和品质的需求,技术革新加速;因该公司占据技术的全球龙头地位,不会存在激烈的市场竞争;在美国建厂,因劳动力、土地价格高,势必导致成本上升。

(二)命题视角2:“一带一路”背景下的农业合作

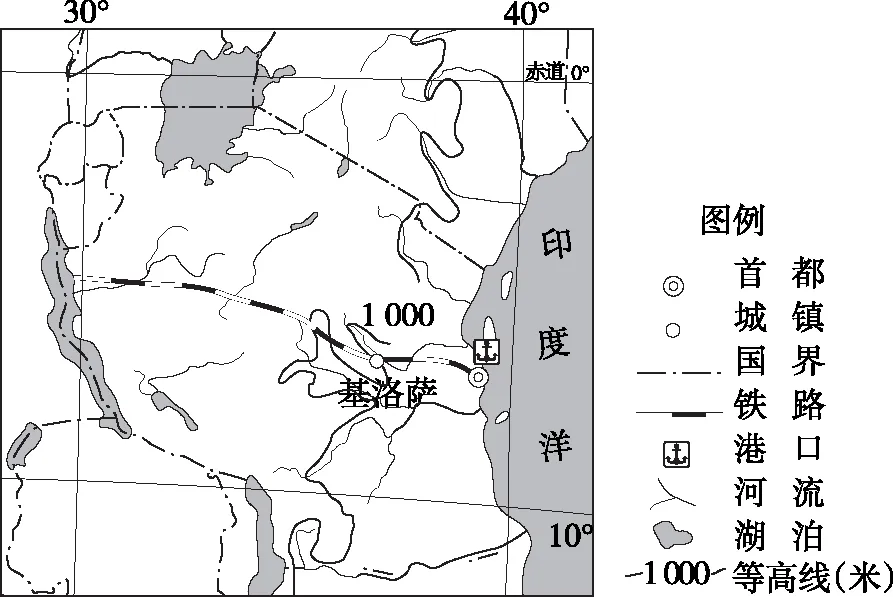

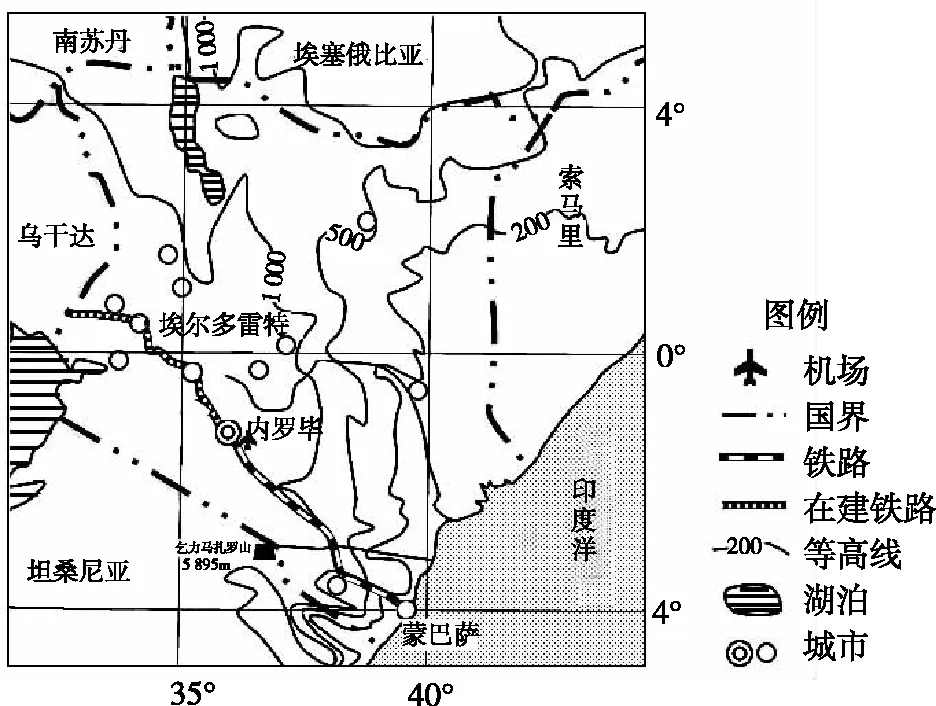

【例2】(2017年全国新课标卷Ⅰ)剑麻是一种热带经济作物。剑麻纤维韧性强,耐海水腐蚀,是制作船用缆绳、汽车内衬、光缆衬料等的上乘材料。非洲坦桑尼亚曾是世界最重要的剑麻生产国,被称为“剑麻王国”。自1999年,中国某公司在坦桑尼亚的基洛萨(位置见下图)附近投资兴建剑麻农场,并建设配套加工场,所产剑麻纤维主要销往我国。该农场一期种植1 000多公顷,雇佣当地长期和临时工超过1 000人,预计2020年种植面积达3 000公顷,年产剑麻纤维1万吨。该公司还帮助当地修建学校、卫生所等。

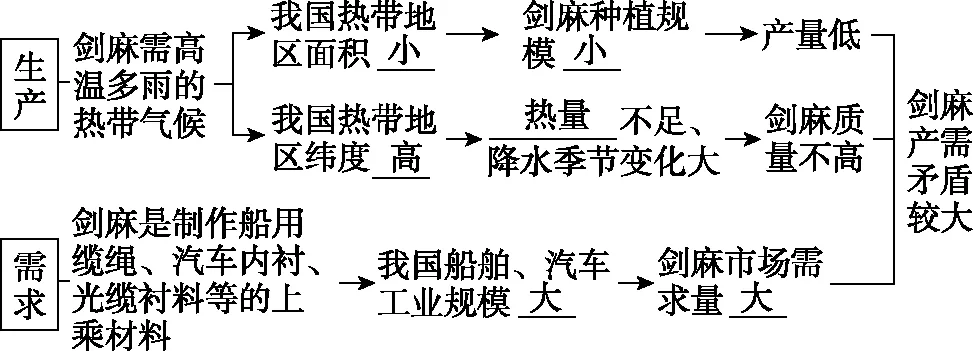

(1)根据剑麻生长的气候条件和用途,说明我国国内剑麻纤维产需矛盾较大的原因。

(2)据图指出与其他地区相比,中国公司在基洛萨附近兴建剑麻农场的有利条件。

(3)说明剑麻收割后需要及时加工的原因。

(4)简述当地从中国公司兴建剑麻农场中获得的利益。

【图解图析】第(1)题

第(2)题,读图可得出与设问紧密相关的两个方面的信息。其一是离港口较近,便于运输;其二是临近铁路和河流。

第(3)题,题目强调“及时”。由于在热带,剑麻叶片收割后如不及时加工,会迅速腐烂,影响其纤维的质量。

第(4)题,根据文字材料,从经济(产业链、附加值)、社会(就业、收入、基础设施、民生)两方面提炼归纳。

【误区警示】(1)思维不够缜密,漏掉“我国热带地区纬度较高,气候季节差异大,种植的剑麻质量较差”的要点;只答出“剑麻纤维需求量大”,没有根据文字材料进行具体的描述阐释,导致丢分。

(2)获取图示信息不充分,漏掉“距海近”的要点。

(3)思维链条不完整,没答出“影响纤维质量”。

(4)审题偏差,回答成“我国从兴建剑麻农场中获得的利益”;机械套用模板,不会结合材料提炼归纳,导致遗漏“增加税收,促进基础(民生)设施建设”等要点。

【必备知识】农业区位因素

1.自然区位因素对农业生产的影响。

2.社会经济因素对农业生产的影响

【能力提升】农业区位分析要因“地”制宜,灵活变通

1.全面客观,瞄准重点:①从自然、经济、社会等方面全面思考,避免遗漏要点;②抓住主导因素,重点分析;③从有利和不利两方面找出优势条件和制约因素;④用发展的眼光分析某地农业区位因素的变化。

2.因地制宜,学会变通:对农业区位的分析与评价,要根据设问要求和区域特征,从图文材料中选取体现实例个性的主要方面加以评价,各项内容的详略程度可以不同,也可以增加评价内容。如上题中对“我国国内剑麻纤维产需矛盾较大的原因”分析,就要从我国热带气候的面积和季节变化方面分析对剑麻生产的影响;要根据坦桑尼亚气候特征,推理判断剑麻收割后需要及时加工的原因。

(三)命题视角3:“一带一路”背景下的工业投资和园区建设

【例3】(原创题)农业是肯尼亚的经济支柱,农业人口占总人口的70%。肯尼亚西南部地区拥有丰富的农产品,是肯尼亚的“粮仓”和“茶乡”。

2017年7月在肯尼亚西部高原城市埃尔多雷特的一片玉米地环绕的空地上,中肯双方企业投资开发的肯尼亚“珠江经济特区”正式奠基。按照规划,珠江经济特区着眼于打造综合创业平台,重点发展农产品加工、高新技术、家具、轻纺、机械、建筑等产业集群,带动中国企业到非洲投资兴业。项目建成后,预计可提供40 000个直接就业岗位和150 000个间接就业岗位。下图为肯尼亚简图。

(1)指出当地利于“珠江经济特区”建设和施工的地形、气候条件。

(2)分析与蒙巴萨相比,“珠江经济特区”选址的有利社会经济条件。

(3)说明图示铁路建成通车对“珠江经济特区”工业发展的影响。

(4)简述中国或肯尼亚在“珠江经济特区”项目合作中获得的利益。

【命题分析】本题以“一带一路”背景下的肯尼亚“珠江经济特区”为载体,综合考查自然环境对人类活动的影响、工业区位优势比较、交通运输线的经济意义、区际合作中的互利共赢等,意在检测区域认知、综合思维等核心素养。

试题在坚持“小切口、深推进、链式追问”命题传统的基础上,注重创新设问方式和角度。第(1)题将“珠江经济特区”的建设施工与区域地形、气候特征联系起来,在真情境中考查真问题,巧妙自然,地理味浓。第(2)题通过“区位优势比较”和“社会经济”的限定,突出考查“论从图出”的区域认知素养,增强答案的生成性和灵活性,有效避免机械套用模板的现象。第(3)题通过重建思维线索(交通与工业之间联系)和收窄设问角度(对工业发展的影响),考查对地理要素相互联系的综合分析能力。第(4)题沿用传统的开放性问题设计思路,但将“利益”作为设问的关键词,有利于考查综合分析能力和迁移变通能力。

【必备知识】

1.工业区位因素

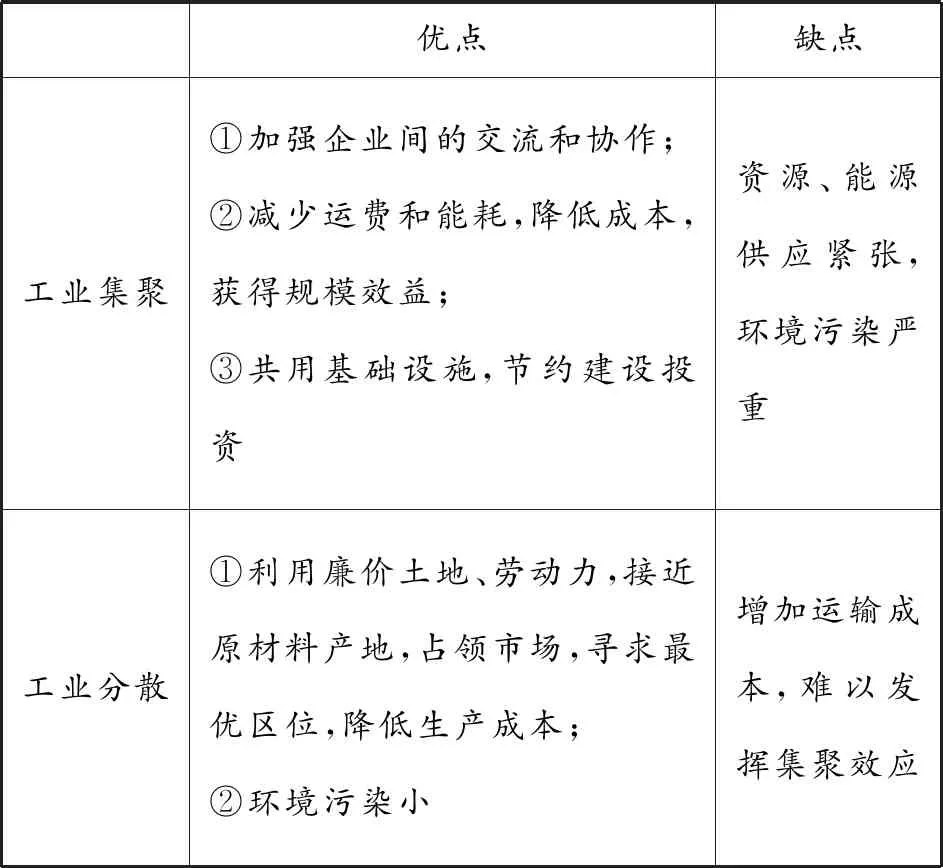

2.工业集聚与分散

优点缺点工业集聚①加强企业间的交流和协作;②减少运费和能耗,降低成本,获得规模效益;③共用基础设施,节约建设投资资源、能源供应紧张,环境污染严重工业分散①利用廉价土地、劳动力,接近原材料产地,占领市场,寻求最优区位,降低生产成本;②环境污染小增加运输成本,难以发挥集聚效应

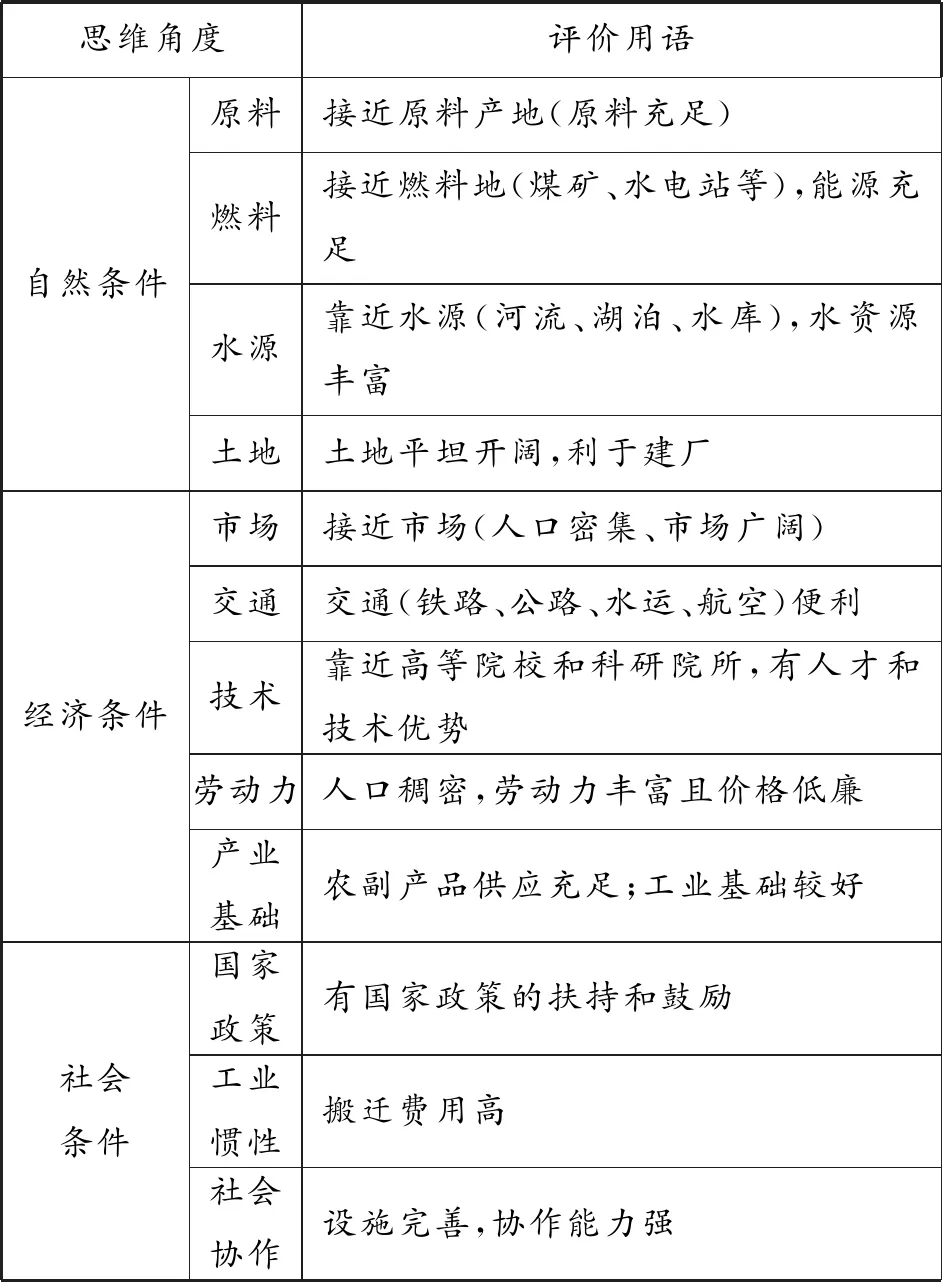

【能力提升】工业区位因素的分析思路

思维角度评价用语自然条件原料接近原料产地(原料充足)燃料接近燃料地(煤矿、水电站等),能源充足水源靠近水源(河流、湖泊、水库),水资源丰富土地土地平坦开阔,利于建厂经济条件市场接近市场(人口密集、市场广阔)交通交通(铁路、公路、水运、航空)便利技术靠近高等院校和科研院所,有人才和技术优势劳动力人口稠密,劳动力丰富且价格低廉产业基础农副产品供应充足;工业基础较好社会条件国家政策有国家政策的扶持和鼓励工业惯性搬迁费用高社会协作设施完善,协作能力强

(四)命题视角4:“一带一路”背景下的基础设施建设

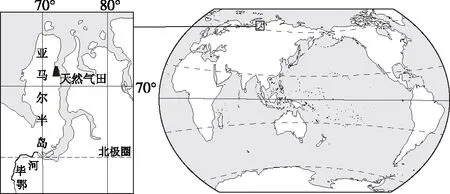

【例4】(2018年全国新课标卷Ⅰ)俄罗斯是世界重要的天然气开采和出口国。2017年12月8日,中俄能源合作重大项目——亚马尔液化天然气项目正式投产。该项目集天然气勘探开采、液化、运输、销售于一体,是中国提出“一带一路”倡议后实施的首个海外特大型项目。俄罗斯为该项目配建了港口。由于自然条件的限制,该项目采用模块化施工方式,即将生产线和相关建筑设计成一系列的模块,由全球多地工厂制造,然后运至项目施工现场拼装。模块体积大,重量大,最大的模块重量与埃菲尔铁塔相当。该项目以中国、日本等亚洲太平洋沿岸国家为主要目标市场。中方企业全方位参与设计和建造,数十家企业承揽了85%模块的建造。该项目超过60%的模块和零部件经白令海峡—北冰洋航线运至项目施工地。下图示意该项目的位置。

(1)简述俄罗斯配建港口对该项目及周边区域发展的经济价值。

(2)说明采用模块化施工方式对该项目建设的益处。

(3)分析开发白令海峡—北冰洋航线对提高该项目产品(液化天然气)市场竞争力的作用。

(4)指出在该项目合作中体现的中俄两国各自的优势。

【解答思路】(1)设问中心词“经济价值”即经济意义。从配建港口对该项目的经济价值分析:运输量大(文字材料)→保障项目的建设和运营→获取长期稳定的经济利益;从配建港口对周边区域发展的经济价值分析:配建港口→周边地区的经济活动的基地、鄂毕河流域实现河海联运(图示信息)→提供中转,扩大外贸。

(2)要注意设问角度的限定:模块化施工方式对该项目建设的益处,而不是原因。然后根据材料中“模块化施工方式”的含义,结合亚马尔半岛的自然环境特征,从分散生产缩短工期和减轻现场施工难度两方面来分析该模式该项目建设的有利影响。

(3)首先要从文字材料中找出该项目产品的目标市场所在,然后通过与传统航线对比,分析白令海峡—北冰洋航线的经济优势,最后回归到新航线对该项目产品增强市场竞争力的作用。

(4)关于两国优势的分析,应围绕天然气这一能源合作主题,主要从试题给定的图文信息和所学知识中获取。

【必备知识】

1.交通运输线和港口区位因素

2.交通线路建设的影响

从“对生态环境(不利影响)、社会、经济(有利影响)”等角度综合分析,如下表所示。

自然生态①破坏植被,水土流失(荒漠化)加剧,诱发(加剧)地质灾害②生物多样性减少经济①促进沿线地区资源开发和物资输出,变资源优势为经济优势②扩大市场,加速商贸、旅游业等产业发展③加快基础设施建设,带动相关产业发展④加强区际联系,实现优势互补⑤形成新的出海通道,促进外向型经济发展⑥发展边境贸易⑦缓解运输压力,节省运营时间⑧合理布局路网,形成交通运输网社会①带动相关产业发展,扩大就业②带动贫困地区脱贫致富③促进民族团结、巩固国防

三、备考策略

(一)掌握区域认知的基本思路

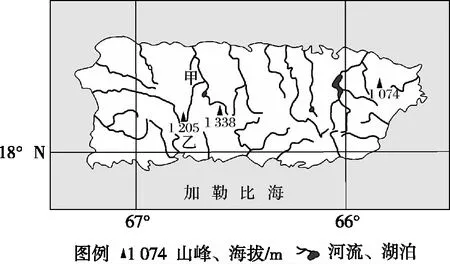

区域认知是指以区域地图及相关资料为载体的区域定位、区域特征分析、人地关系评价及解决区域发展中的现实问题。区域地图是区域认知的主要载体。以下图所示岛屿为例说明区域认知的基本思路。

1.在哪里。定位、分布,即区域的空间位置。区域定位要利用经纬度、海陆轮廓、参照性地理事物等确认区域位置,描述区域位置特点。如上图中岛屿地处热带,位于西半球、北半球,是加勒比海上的岛屿。

2.有什么、怎么样。在这个区域当中,有哪些地理事物和现象?这些地理事象有何突出特征?如上图中标注了经纬度、加勒比海,着重显示了该岛屿的河流分布与山峰海拔。根据图示信息可以判断:①地形以山地、丘陵为主;中部山脉横贯东西,南北为狭窄的沿海平原。②山脉北侧河流众多,流程长;南侧河流少,流程短。

3.为什么。区域内的地理要素有何联系?如何解释地理事物和现象的成因?如根据图示信息可以分析位置、地形、气候与水文、水系之间的关系:①根据经纬度可以判断该岛屿地处东北信风带,山脉北侧因地处来自海洋的信风迎风坡,降水丰富,形成热带雨林气候,山脉南侧地处信风背风坡,降水少,形成热带草原气候。②图中山脉位于岛屿中南部,因此北侧河流流程长,落差较小,流速较缓;因热带雨林气候降水丰富,因此河流众多,流量丰富、且季节变化较小。

4.怎么办。运用人地关系原理评价这些自然、人文地理要素对人类活动的影响,确定区域发展方向;分析区域发展中人地关系面临的突出问题,提出解决问题的相应措施。如结合前面的分析可知图示岛屿:①北部平原面积较广,水热条件优越,适宜种植甘蔗、咖啡等热带经济作物;中部山脉降水丰富,森林茂密;南部地处东北信风背风坡,降水较少,适宜发展畜牧业。②该岛北部尤其是东北部沿海平原农业比较发达,临近世界主要航线,海运便利,是人口主的要集中分布区。

(二)学会“执因索果”的逻辑推理

地理思维是地理事物分布的空间思维、地理要素之间相互影响与作用的关联思维,也是人地相关的综合思维。因此备考中要以区域图为载体,在“观图知地”的基础上,进行“执因索果”的逻辑推理。如某一区域根据经纬度位置、海陆位置判断气候类型及其特征,进而结合地形可以分析河流水文、水系特征以及植被类型、土壤等。根据人地相关原理推断该区域自然特征对人类活动的影响;由地形、气候条件可确定区域农业类型;综合考虑地形、气候、河流、资源等自然因素,可以推断人口、城市、交通线的分布及工业布局,如下图所示。

(三)重视区域尺度的地理意义

根据空间尺度的大小决定对“整体”与“细节”的把握,解题时做到从宏观到微观,整体扫描大区域“普适性”的地理因素,局部聚焦小尺度区域的“特殊性”因素。如对攀枝花1月份平均气温较高的原因分析,就要从大尺度空间与小尺度空间地理特征叠加的视角综合分析:大背景的普适性因素——北部高山阻挡冬季风;小环境的特殊因素——地处河谷,气流下沉增温。

(四)关注差异比较的视角

全国新课标卷对区域的考查强调差异比较的视角,如前述例题中的“据图指出与其他地区相比,中国公司在基洛萨附近兴建剑麻农场的有利条件”(空间差异比较)“分析开发白令海峡—北冰洋航线对提高该项目产品(液化天然气)市场竞争力的作用”(隐含与苏伊士运河航线的比较)等。

从差异比较的视角切入设置问题,一是从地理学科的区域性出发,更充分地考查综合思维和区域认知素养,二是通过收窄设问切口和角度,避免机械套用模板,更有利于甄别不同的思维水平和层次。

(五)锤炼小切口问题的解答思维

小切口问题强调对地理要素间隐形微观联系的考查,答案的生成性和灵活性强,僵化的思维模型几乎无“用武之地”。因此解答试题要“因地制宜、因题而异”重构思维模型,形成科学合理的答题路径,备考中可采取以下策略。

1.结合特定区域和具体问题,“别出心裁”弥补已建模型可能带来的缺陷,答对答全。如“说明采用模块化施工方式对该项目建设的益处”,既要从亚马尔半岛恶劣自然条件对现场施工的限制分析,又要从模块化施工自身的优势来阐释。

2.在设问与答案、设问与材料间建立起必要的联系,对答案要点的来源给出合理的解释,提高信息处理和调动运用知识的能力。如“简述当地从中国公司兴建剑麻农场中获得的利益”,首先锁定“利益”主要是指社会、经济效益,进而结合文字材料,可归纳概括:①投资兴建剑麻农场,并建设配套加工场→延长产业链,增加附加值,促进经济发展;②该农场一期种植1 000多公顷,雇佣当地长期和临时工超过1 000人,预计2020年种植面积达3 000公顷,年产剑麻纤维1万吨→扩大就业,增加收入和税收;③该公司还帮助当地修建学校、卫生所等→改善基础设施,促进民生建设。

四、参考答案

【例1】1.C 2.B 3.D

【例2】(1)剑麻纤维生产:我国热带地区面积小,用于种植剑麻的土地较少,产量低;我国热带地区纬度较高,气候季节差异大,种植的剑麻质量较差。剑麻纤维需求:我国船舶、汽车制造等规模大,对剑麻纤维需求量大。(2)离沿海(首都、港口)较近,临铁路(便于剑麻纤维运输),临河流。(3)在热带气候条件下,收割的剑麻极易腐烂、变质,影响纤维质量。(4)增加就业,增加税收,促进基础(民生)设施建设和经济发展。

【例3】(1)地处高原地区,地势平坦开阔;地势高,气候凉爽宜人。(2)附近地区城镇集中,劳动力丰富,基础设施更完善;靠近农业区和矿产地,原料丰富;与非洲多国临近,市场辐射区域广。(3)缩短原料和产品运输时间,降低运输成本,提高经济效益;拓展工业原料来源和产品销售市场,有利于特区扩大生产规模;吸引更多企业投资建厂,形成工业集聚。(4)肯尼亚:将农矿资源优势转化为经济优势,促进经济发展;推动工业化进程,促进产业结构升级;扩大就业,增加收入(税收),改善民生;获得资金支持、先进的技术和管理经验。中国:吸引中国企业投资建厂,降低生产成本,扩大国际市场;参与生产、经营、管理,获得经济收益;促进劳动密集型、资源密集型产业向非洲转移,加快国内产业升级;有利于“中国标准”“中国品牌”的输出,加强与海外各国在多个领域的合作与交流。