交界带类试题命题规律及其教学启示

2019-07-08广西

广西

交界带是指相邻的不同性质的地理系统相互作用而形成的独具特色的地带,是地理学研究的重要内容,也是高考考查的重点内容。本文借助高考试题,分析交界带类试题命题规律,并从中得出教学启示。

一、命题规律

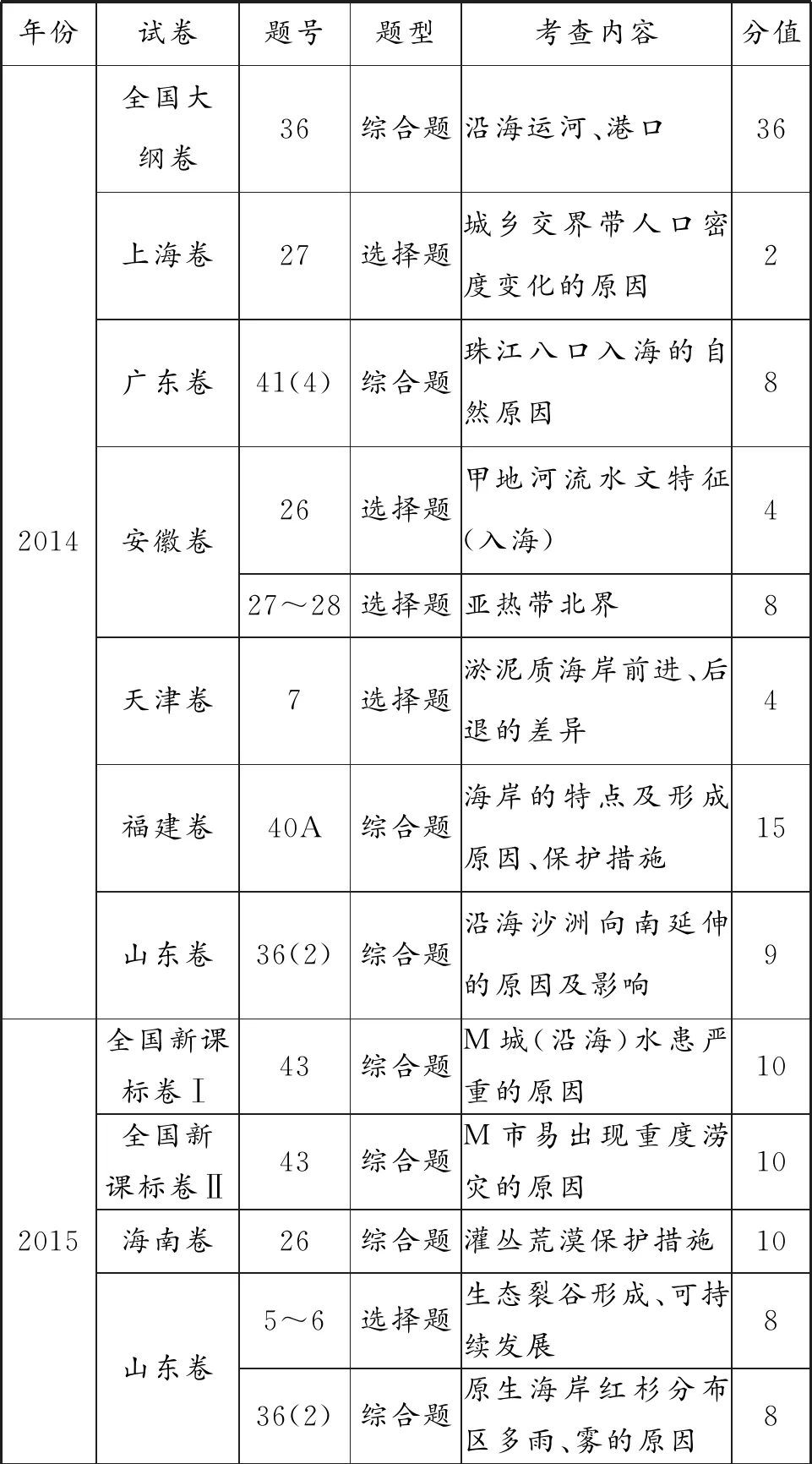

统计2014—2018年与交界带相关的高考试题,分析交界带类试题的命题规律,见下表。

年份试卷题号题型考查内容分值2014全国大纲卷上海卷广东卷安徽卷天津卷福建卷山东卷36综合题沿海运河、港口3627选择题城乡交界带人口密度变化的原因241(4)综合题珠江八口入海的自然原因826选择题甲地河流水文特征(入海)427~28选择题亚热带北界87选择题淤泥质海岸前进、后退的差异440A综合题海岸的特点及形成原因、保护措施1536(2)综合题沿海沙洲向南延伸的原因及影响92015全国新课标卷Ⅰ全国新课标卷Ⅱ海南卷山东卷43综合题M城(沿海)水患严重的原因1043综合题M市易出现重度涝灾的原因1026综合题灌丛荒漠保护措施105~6选择题生态裂谷形成、可持续发展836(2)综合题原生海岸红杉分布区多雨、雾的原因8

续表

从表中可以看出,每年都有交界带类试题出现。从试题来源来看,包含全国新课标卷Ⅰ、全国新课标卷Ⅱ、全国新课标卷Ⅲ、上海卷、安徽卷、山东卷、天津卷、浙江卷、江苏卷等多套试卷。从题型来看,包含选择题和综合题。从考查内容来看,主要包括海陆交界带、生态交界带、农牧交界带、城乡交界带、行政交界带等。

二、典例展示

根据试题统计结果,本文从海陆交界带、生态交界带、农牧交界带、城乡交界带、行政交界带等方面优选典型例题。

1.海陆交界带

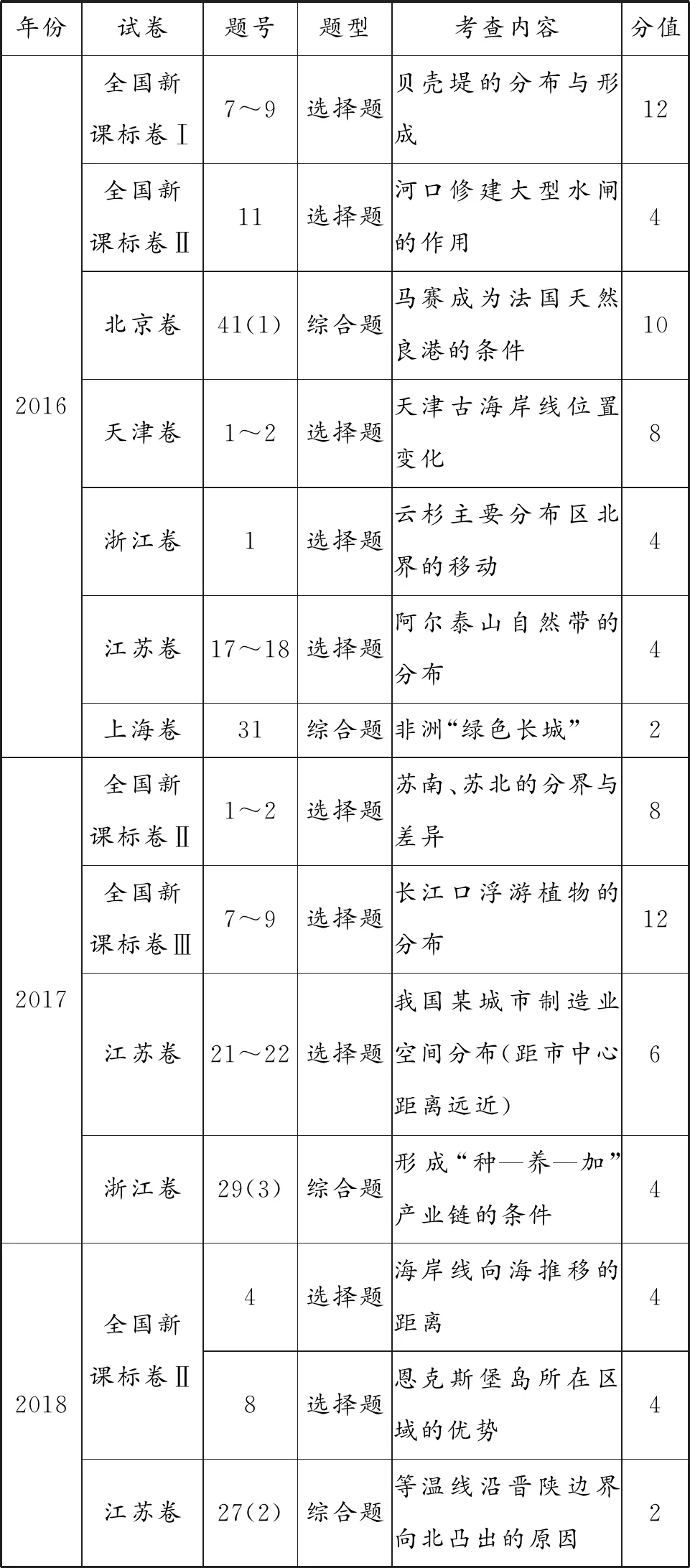

【例1】(2016年全国新课标卷Ⅰ)贝壳堤由死亡的贝类生物在海岸带堆积而成。在沿海地区经常分布着多条贝壳堤,标志着海岸线位置的变化。下图示意渤海湾沿岸某地区贝壳堤的分布。据此完成7~9题。

7.在任一条贝壳堤的形成过程中,海岸线

( )

A.向陆地方向推进

B.向海洋方向推进

C.位置稳定

D.反复进退

8.沿岸流动的海水搬运河流入海口处的泥沙,并在贝壳堤外堆积。由此

( )

A.形成新的贝壳堤

B.加大贝壳堤距海岸线的距离

C.形成河口三角洲

D.迫使河流改道

9.河流冲积物是该地海岸线变动的物质来源。多条贝壳堤的形成说明河流入海口

( )

A.位置稳定,泥沙沉积量小

B.位置稳定,泥沙沉积量大

C.位置多次变动,泥沙沉积量小

D.位置多次变动,泥沙沉积量大

【解析】该组题目以渤海湾海陆交界带为背景,探究贝壳堤的形成及其位置变化(与泥沙来源、海岸线等有关)。贝壳堤由死亡的贝类生物在海岸带堆积而成(来自海洋),海岸线位置稳定才能形成贝壳堤,因此,在任一条贝壳堤的形成过程中,海岸线位置稳定,故第7题选C。沿岸流动的海水搬运河流入海口的泥沙在贝壳堤外堆积形成新海岸,不断堆积使得贝壳堤距离海岸线的距离变大,河口三角洲是河流泥沙在入海口处沉积形成的,河流改道是在陆地发生的,不会发生在海岸线,故第8题选B。河流冲积物是该地海岸线变动的物质来源,多条贝壳堤的形成说明出现海岸线多次位置变动,同时河流带来的泥沙沉积也大,从而形成多条贝壳堤,故第9题选D。

2.生态交界带

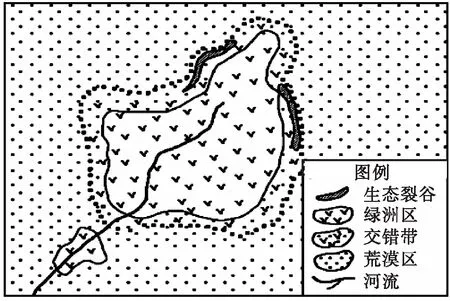

【例2】(2015年山东卷)绿洲与荒漠的交错带生态环境脆弱,在其附近的绿洲区过量开采地下水会使交错带生态环境退化,形成“生态裂谷”。下图为“生态裂谷”分布示意图。据此,完成5、6题。

5.“生态裂谷”形成过程中,附近的交错带

( )

A.自然植被改善

B.风力侵蚀减弱

C.地下水流向绿洲区

D.流动沙丘转为固定沙丘

6.“生态裂谷”出现后,为了绿洲区的可持续发展,应该

( )

A.在荒漠区植树造林

B.在交错带发展灌溉农业

C.在绿洲区禁止开采地下水

D.在流域内合理分配水资源

【解析】该组题目以绿洲与荒漠的交界带为背景,考查区域生态环境问题、区域的可持续发展。从材料中可知,绿洲区过量开采地下水会使交界带地下水位下降,地下水流向绿洲区,交界带自然植被退化、固定沙丘转变为流动沙丘、生态环境退化,形成“生态裂谷”,故第5题选C。为了绿洲区的可持续发展,应该限制开采地下水、合理分配水资源。植树造林、灌溉农业耗水量大,不适宜发展,故第6题选D。

3.农牧交界带

【例3】(2017年浙江选考)

材料一下图为赤峰市及附近区域略图。

材料二白灾是在冬季引起牲畜大量死亡的一种气象灾害。近年来,赤峰市游牧民在条件较好的区域定居,形成具有一定规模的居民点,在居民点附近种植饲草发展畜牧业。赤峰市发挥当地优势,发展通过种(种植业)—养(畜牧业)—加(加工业)产业链,促进农业产业化发展和农业综合生产力提高。

(3)分析赤峰市有利于形成“种—养—加”产业链的条件。

【解析】该题以农牧交错带为背景,考查产业活动的联系。从材料一中可知,赤峰市位于400 mm等降水量线附近。而400 mm等降水量线是半湿润半干旱地区的过渡地带(农牧交错带),种植业和畜牧业均可发展。从材料二中可知,赤峰市发挥当地优势,发展“种(种植业)—养(畜牧业)—加(加工业)”产业链,种植业可以为畜牧业提供饲料;种植业和畜牧业为农畜产品加工业提供原料。

【答案】位于半湿润半干旱过渡地带(农牧交错带),种植业和畜牧业均可发展;种植业为畜牧业提供丰富饲料;种植业和畜牧业为农畜产品加工业提供丰富原料。

4.城乡交界带

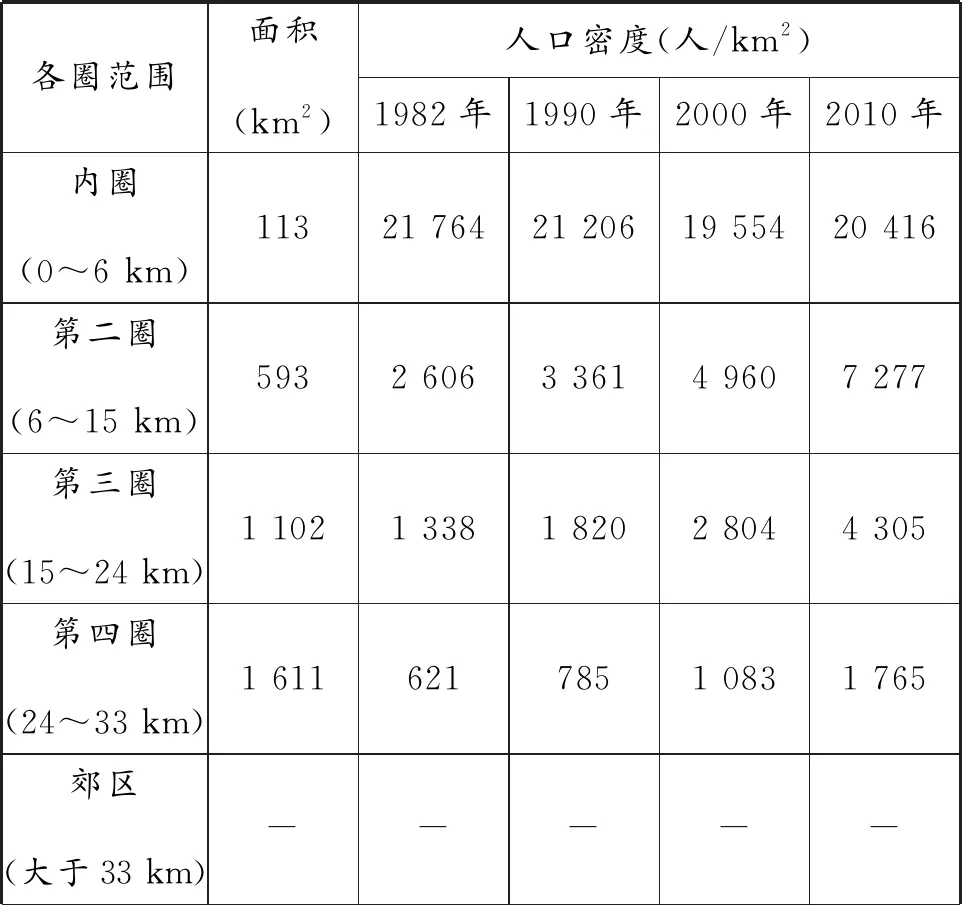

【例4】(2014年上海卷)我国北方某大城市自1982年以来,人口大幅度增加,下表为该城市各圈人口密度、面积等数据。读表完成27题。

各圈范围面积(km2)人口密度(人/km2)1982年1990年2000年2010年内圈(0~6 km)11321 76421 20619 55420 416第二圈(6~15 km)5932 6063 3614 9607 277第三圈(15~24 km)1 1021 3381 8202 8044 305第四圈(24~33 km)1 6116217851 0831 765郊区(大于33 km)-----

27.从城市土地利用的空间结构角度分析,第四圈人口密度增长的主要动因是

( )

A.农业发展

B.服务业发展

C.工业发展

D.旅游业发展

【解析】该题以城乡交界带为背景,考查城市土地利用的空间结构。从表中可知,第四圈距离城市中心最远,处于城乡交界带,地租较低,面积较大,对外交通便利。因此,第四圈主要布局的是工业,第四圈人口密度增长的主要动因是工业发展,故第27题选C。

5.行政交界带

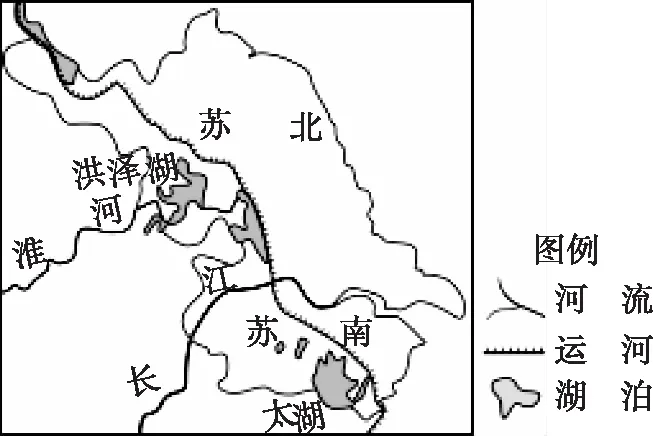

【例5】(2017年全国新课标卷Ⅱ)19世纪50年代,淮河自洪泽湖向南经长江入海;黄河结束夺淮历史,改从山东入海。1968年,南京长江大桥建成通车;自1999年,江苏境内又陆续建成了多座长江大桥。江苏习惯上以长江为界分为苏南和苏北两部分(下图)。据此完成1、2题。

1.目前,在洪泽湖以东地区,秦岭—淮河线

( )

A.无划分指标依据

B.与自然河道一致

C.无对应的自然标志

D.两侧地理差异显著

2.习惯上苏南、苏北的划分突出体现了长江对两岸地区

( )

A.自然地理分异的影响

B.人文地理分异的影响

C.互相联系的促进作用

D.相互联系的阻隔作用

【解析】该组题目以行政交界带为背景,考查区域秦岭淮河一线的特征、长江对两岸交通的阻隔作用等。从图中可知,秦岭淮河一线在洪泽湖以东没有对应的自然标志,故第1题选C。从文字材料中可知,长江对两岸交通阻隔,导致两岸交通不便,联系较少,习惯上把苏南和苏北的划分以此为界,故第2题选D。

三、教学启示

1.从区域特色中明确答题方向

交界带类试题是对特殊区域的应用和考查。在解题过程中,需要对各种交界带的区域特色进行深入理解,即需要深入理解各种交界带的位置与分布、问题及成因、自然与人文特征等,从而明确答题的方向。比如,例1的海陆交界带受到海洋和陆地的双重影响,例3的农牧交错带分布在400 mm等降水量线附近。

2.从边缘效应中凸显复习重点

地理边缘效应是交界带最显著的特征,是认识地理系统相互作用、相互渗透的一个窗口。清晰判断通过地理界线的各类能量流和物质流,是衡量地理边缘效应的基本内容。因此,在教学中需要深入研究各种交界带的边缘效应,并从中凸显复习重点。比如,例2中生态裂谷的形成主要是水这种物质流的变化而致使自然植被退化、固定沙丘转变为流动沙丘、生态环境退化。例5中苏南、苏北的划分突出体现了长江对两岸相互联系(交通流、经济流)的阻隔作用。

3.在复习旧知中建立新知识体系

在解答交界带类试题时,需要学生在复习旧知中建立新知识体系,特别是要牢固掌握各种交界带的位置与分布、问题及成因、自然与人文特征。比如,例3需要学生建立与产业联系、混合农业相关的知识体系,即农牧交错带种植业和畜牧业均可发展,种植业、畜牧业、加工业可以进行生产联系。例4需要学生建立与城市功能区相关的知识体系,即一般情况下,从市中心到郊区,城市功能区分别是商业区、住宅区和工业区,城乡交界带,地租较低,面积较大,对外交通便利,主要布局的是工业。

4.在材料分析中完善答题思路