例谈创新能力在高考地理命题中的渗透及启示

2019-07-08云南

云南

考查考生“创新能力”是地理高考“核心素养”立意下试题设计的重要立意,每道通过考试中心完整命题流程的地理试题,都经历了千锤百炼,属于专家集体智慧的结晶,既是复习备考的重要资源,也是研究高考命题的重要依据。可以说,高考地理试题代表了当前最先进的试题命制水平,具有唯一性和不可复制性,承载着“立德树人、服务选拔、导向教学”的核心功能。

在高考中,最大限度要追求的目标就是在允许的范围内,达到对考生最大的公平。为此题目的素材选择有两大要求。其一,是所有的考生都接触不到的素材;其二是对所有考生都是完全公开的素材。前者是地理考试中的创新类题目,后者是地理考试中传统的题目。近几年高考结束后,都出现一些引起一线地理教师热议的试题,这些试题有一些共性特征,那就是立意深远、素材陌生、设问灵活、重点考查考生的创新能力。笔者相信,通过分析这类试题,可以改进地理教学,培养创新人才。

一、典型案例

【例1】(2014年全国新课标卷Ⅰ)人类活动导致大气中含氮化合物浓度增加,产生沉降,是新出现的令人担忧的全球变化问题。一科研小组选择受人类干扰较小的某地,实验模拟大气氮沉降初期对植被的影响。实验地植被以灌木植物为主,伴生多年生草本植物。表中数据为实验地以2009年为基数,2010—2013年实验中植被的变化值(测量时间为每年9月30日)。据此完成1~3题。

年份20092010201120122013植株数量灌木植物11.001.001.001.00草本植物11.181.201.211.23地上生物量灌木植物11.091.101.121.11草本植物11.471.551.521.53地下生物量灌木植物11.010.990.980.97草本植物11.211.291.421.58

1.实验期间植被变化表现为

( )

①生物量提高 ②生物量降低

③植株密度改变 ④植被分布改变

A.①③ B.②③ C.①④ D.②④

2.实验期间大气氮沉降导致灌木、草本两类植物出现此消彼长竞争的是

( )

A.植株数量 B.总生物量

C.地上生物量 D.地下生物量

3.根据实验结果推测,随着大气氮沉降的持续,植被未来变化趋势是

( )

A.灌木植物和草本植物繁茂

B.灌木植物和草本植物萎缩

C.灌木植物繁茂、草本植物萎缩

D.灌木植物萎缩、草本植物繁茂

【答案】1.A 2.D 3.D

【命题意图】本组考题通过提供资料,展示新近发现的人类对自然的影响,强化科学研究精神。重点考查数据分析能力、地理变化趋势判定能力。要求考生在数据过程分析中,实现递推,对大气氮沉降问题的认识逐步提升。通过第1题,了解到大气氮沉降能促进各种植物生长,但不同种类的植物对大气氮沉降响应不同,有的植物种类对大气氮沉降敏感,氮素促进生长作用强,例如,草本植物,也有植物对大气氮沉降不敏感,氮素促进生长作用弱,例如灌木植物。通过第2题,分析出大气氮沉降导致生物间竞争加剧。通过第3题,确定生物间竞争将导致氮敏感物种取代氮非敏感物种。例如,本题中,草本植物取代灌木植物成为建群种,植被组成将发生彻底改变,其实质为苔原植被草甸化。

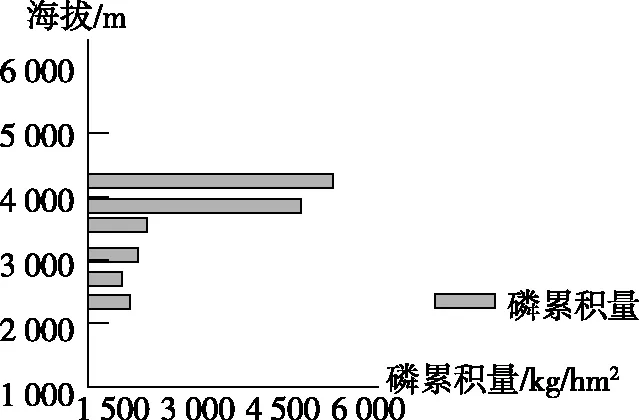

【例2】(2016年全国新课标卷Ⅰ)磷是土壤有机质的重要组成元素,也是植物生长的营养元素。土壤水分增加有利于磷累积,气温升高和流水侵蚀会减少土壤中磷累积量。下图示意我国四川西部某山地东坡土壤中磷累积量的垂直变化。据此完成4、5题。

4.磷高累积区是

( )

A.高山草甸带

B.高山冰雪带

C.山地针阔叶混交林带

D.常绿阔叶林带

5.与磷高累积区相比,该山坡2 000~3 000米处

( )

A.大气温度较低

B.生物生产量较低

C.土壤含水量较低

D.地表径流量较小

【答案】4.A 5.C

【命题意图】本组试题以土壤重要组成元素磷为载体,通过了解营养元素在不同自然地理系统中的变化来反演自然地理环境特点。试题涉及的核心内容包括自然地理要素的综合性,地理要素的相互作用过程。题目为考生通过学习物质变化的环境约束,从不同维度来理解地理要素的相互作用与地理环境的综合性提供了内涵丰富的学习素材,同时也提供了地带性分异规律认知的新视角。

【例3】(2016年全国新课标卷Ⅱ)在全球气候变暖的背景下,我国东北长白山高山苔原带矮小灌木的冻害反而加剧。调查发现,长白山雪期缩短;冻害与坡度密切相关,而与海拔基本无关;西北坡为冻害高发区。据此完成6~8题。

6.在高山苔原带,与坡度密切相关,而与海拔基本无关的指标是

( )

A.大气温度 B.降水量

C.积雪厚度 D.植被覆盖度

7.长白山西北坡比其他坡向冻害高发,是因为该坡

( )

A.年降水最少 B.冬季气温最低

C.年日照最少 D.冬季风力最大

8.气候变暖但冻害加剧的原因可能是

( )

A.蒸腾加剧 B.低温更低

C.降雪期推后 D.太阳辐射减弱

【答案】6.C 7.D 8.C

【命题意图】本组试题以我国东北长白山高山苔原带植被变化为背景,首先给出气候变暖与冻害加剧这一矛盾的地理现象,通过采用地理学中的最经典的要素关系分析方法(综合研究)和区域对比方法,最终实现了对这一现象形成机制的判定。展示了从地理现象的发现,到地理规律的确定的完整分析过程。要求考生具有较强的逻辑推理能力和地理过程分析素养。

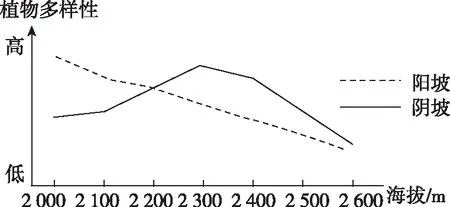

【例4】(2017年全国新课标卷Ⅰ)山地垂直带内部的分异规律,日益为地理学研究所重视。在山地苔原带,植物多样性存在随海拔升高呈单峰变化的规律:在山地苔原带下部,少数植物种类通过种间竞争获得优势,植物多样性较低;随着海拔升高,环境压力变大,种间竞争减弱,植物多样性升高;在更高海拔区域,适宜生存的植物种类减少。地理科考队调查某山峰的苔原带(海拔2 000—2 600米)时发现,该苔原带部分地区存在干扰,导致优势植物数量减少,植物多样性异常;阴、阳坡降水量与坡度差别不大,但植物多样性差异显著(下图)。

(1)确定该苔原带遭受干扰的坡向和部位,以及干扰强度的垂直分布特征。

(2)判断在未遭受干扰时,阴坡与阳坡苔原带植物多样性的差异,并说明判断依据。

(3)分析与阴坡相比,苔原带阳坡地表温度和湿度的特点及产生原因。

(4)说明从2 300米至2 600米,阴、阳坡植物多样性差异逐渐缩小的原因。

【答案】(1)遭受干扰的坡向和部位:阳坡,苔原带的下部(中下部,2 000~2 300米左右)。干扰强度分布特征:随海拔升高而降低(海拔越低,干扰越强烈)。

(2)未遭受干扰时,阴坡较阳坡植物多样性高。依据:按单峰变化规律,阳坡苔原带的植物多样性最高值应在中部(2 300米左右),低于阴坡最高值。

(3)特点:阳坡地表温度高、湿度低(水分条件差)。原因:阳坡太阳辐射强,地表温度高,蒸发强度大;阳坡融雪早,蒸发历时长。

(4)随着海拔升高,阴、阳坡面积减小,坡面差异对植物多样性的影响减弱;阴、阳坡相互影响(水分、热量交换作用)增强。

【命题意图】本题立意是在给出地理规律(植物多样性存在随海拔升高呈单峰变化的规律)的前提下,要求考生能应用地理规律分析具体的地理问题。所谓的地理问题,就是与普遍规律不一致的问题。背景材料描述了地理探究的方法(地理科学考察)和地理探究结果的分析方法,引导考生关注地理研究。提供的植物多样性数据,是离散数据,采用按海拔设置样方的方法,用样方数据代替实际数据,较为稀有的物种可能未被统计。本题展示了地理研究过程中的科学思考,对考生的地理逻辑思维素质要求高,对文科考生难度较大。

二、教学启示

由以上例题可知,考查考生创新能力的高考地理试题具有如下特征:试题以考生未曾见过即“生题”的形式出现,考查考生“临场学习”的能力,从而考查考生是否具有独创性解决问题的能力;试题以考生已掌握的地理基础知识为依托,通过对已有知识的迁移能力,考查考生的创新能力;试题多取材于学术研究,引导考生积极地探究未曾见过的新问题,提高考生运用创新能力解决问题的意识。基于此,在平时的地理教学过程中,应该做到以下几点。

1.改善教学环境,营造创造氛围

创造力的发展受环境因素的影响比智力的发展受环境因素影响更大。创造力在后天教育环境中有更大的塑造空间。为培养学生良好的创造力,教师应该努力营造一种民主、宽松的教学环境。要改变教师全能的传统观念,代之以尊重学生的观点、想法;要改变原有僵化的教学内容、模式和评定标准,淡化现成结论,代之以鼓励学生在宽松、民主、和谐的氛围中进行创造性学习。

2.培养好奇心,激发求知欲

好奇心、求知欲与创造性学习紧密相关。好奇心和求知欲是激励学生进行创造的内部动力。好奇心强的学生对新奇事物总是主动去探究;求知欲旺盛的学生,对所面临的问题不满足于现成的答案或书本上的结论,而是积极地去思考去探索,试图发现新问题,作出新解释。好奇心和求知欲的激发对培养和发展学生的创造力十分必要。为了培养学生的好奇心、求知欲,可以不断创设变化的、能激起新奇感的学习环境,多创设适当的问题情境,或组织、引导学生去观察大自然、考察社会生活,启发他们自己发现问题和寻求答案。

3.鼓励学生的独创行为

独创性是创造活动的最本质特征之一。为发展学生的创造力,必须注意培养他们的独创精神,允许学生按照自己的猜想去探索问题,鼓励他们用超出书本的知识去创造和解决问题,按照自己的设想去进行实验,让他们在自己的思想认识和行动表现上与众不同时,不是感到不安,而是感到自豪。

4.训练学生的发散思维