基于“水循环”考点分析高考命题动向和复习策略

2019-07-08甘肃

甘肃

高考地理试题以立德树人为核心,以地理学科关键能力的综合考查为主线,通过优选考试内容,精心创设问题情境,突出地理思维品质的考查,实现高考地理试题的育人价值、选拔功能和引导教学作用。围绕地理核心素养“人地协调、综合思维、区域认知、地理实践力”,结合中国优秀传统文化、“一带一路”倡议重大发展战略、重大工程建设等考查学生的地理学习能力和学科素养。地理主干知识是高考考查的必备知识,在考题中多次出现,说明了高考命题的连续性和不回避性。下面基于“自然界的水循环”这一考点,其考纲内容是“水循环的过程和主要环节,水循环的地理意义”,通过对近五年高考试题对“水循环”考查情况的分析,归纳考查角度的方向,探讨地理核心素养的测评方式,据此提出基于某一考点的复习方法和策略。

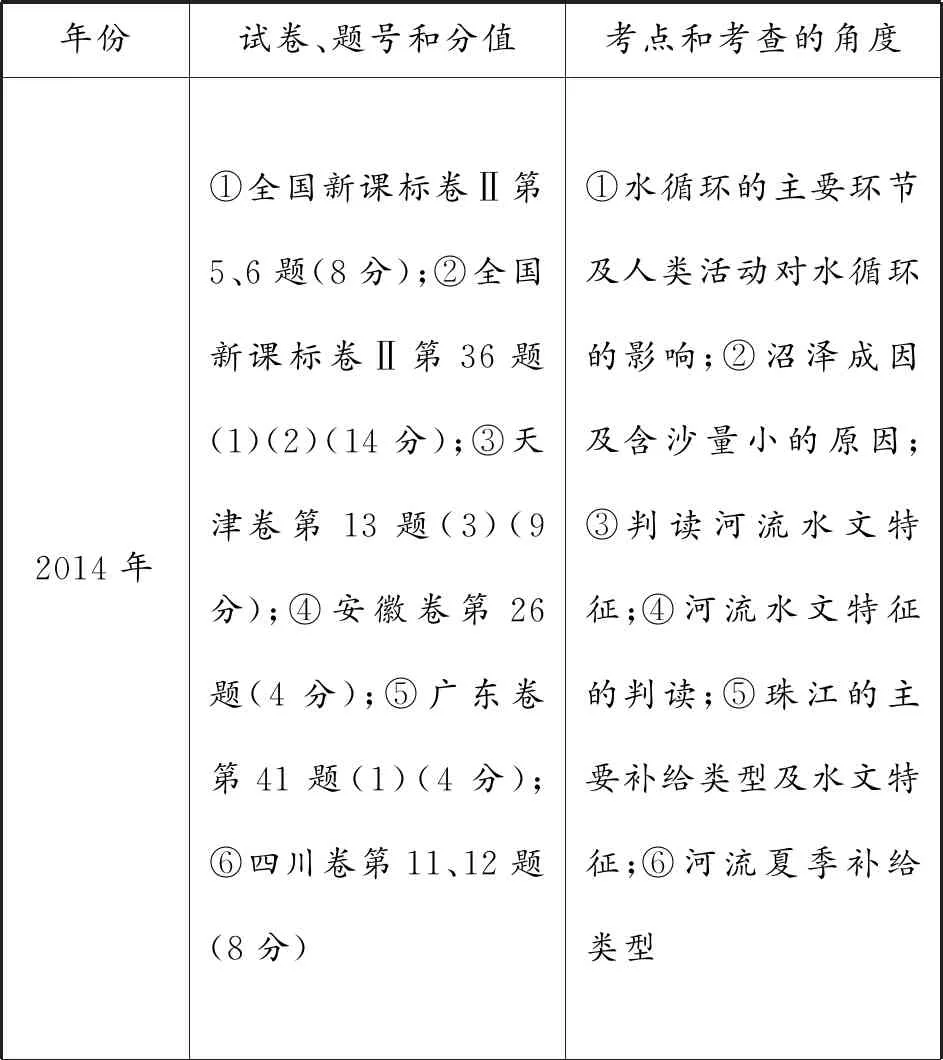

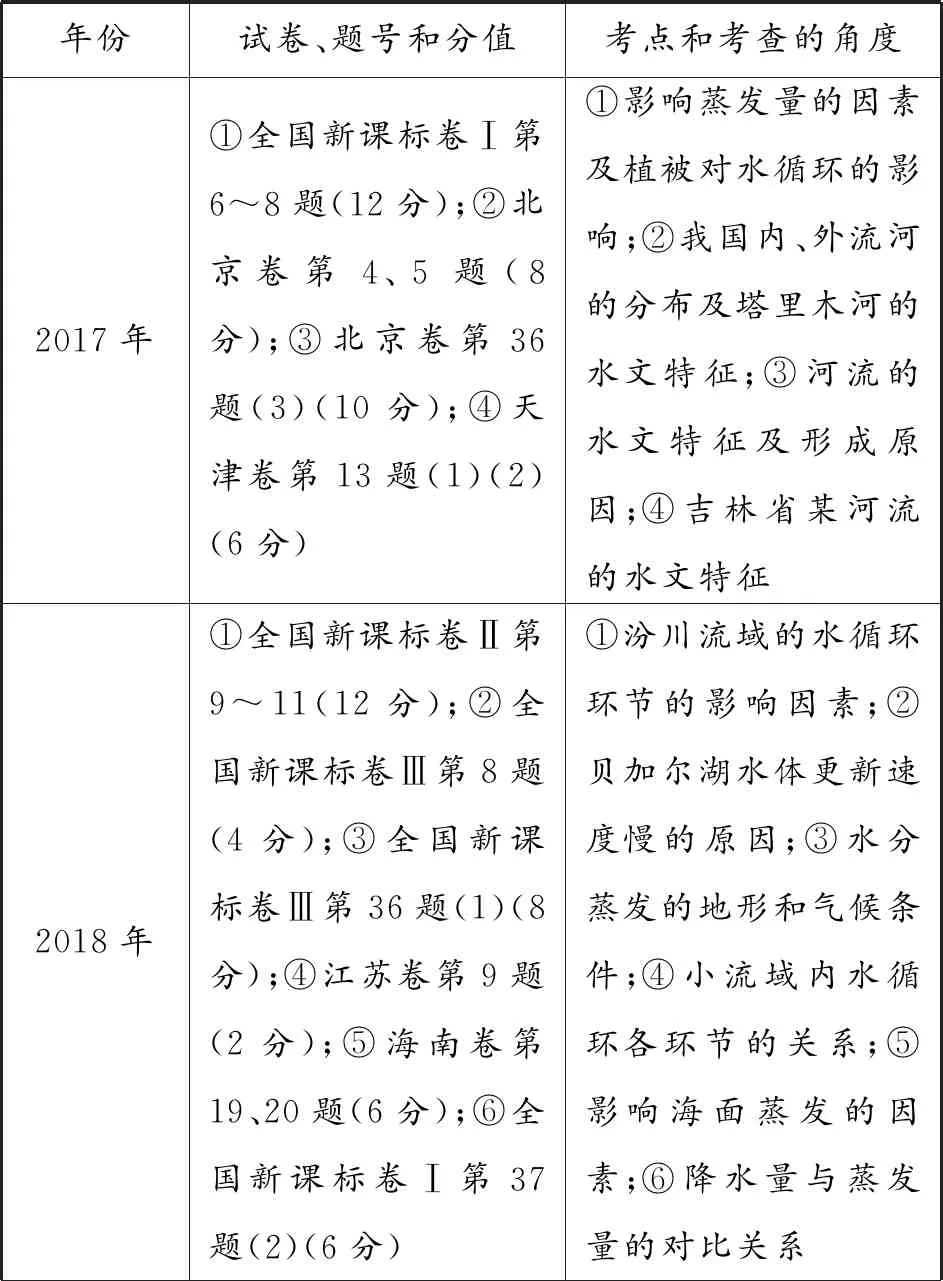

一、近五年“水循环”考点分布统计

年份试卷、题号和分值考点和考查的角度2014年①全国新课标卷Ⅱ第5、6题(8分);②全国新课标卷Ⅱ第36题(1)(2)(14分);③天津卷第13题(3)(9分);④安徽卷第26题(4分);⑤广东卷第41题(1)(4分);⑥四川卷第11、12题(8分)①水循环的主要环节及人类活动对水循环的影响;②沼泽成因及含沙量小的原因;③判读河流水文特征;④河流水文特征的判读;⑤珠江的主要补给类型及水文特征;⑥河流夏季补给类型

续表

续表

通过对统计表分析可知:1.从试卷和分值分布来看,高考全国新课标卷和地方卷基本上每年都对水循环进行考查且分值较高;2.从考查的角度和方向来看,围绕水循环的过程、环节、意义、原因、特征进行了有深度的、较细微的考查,考查内容具体化、考查角度多样化、考查方式灵活化,考查的深度和广度与地理核心素养高度契合。

二、分析“水循环”考查的角度和方向,把握高考命题动向

通过对“水循环”考查角度和方向进行逐一分析,将相同考点高度概括可以总结出以下四个方面的考查:1.注重考查水循环的主要环节及人类活动对水循环的影响;2.注重考查水循环环节的影响因素;3.注重考查河流水文特征的判读和分析;4.注重考查陆地水体的补给类型和特征分析。

1.水循环的主要环节及人类活动对水循环的影响

水循环是由降水、经流、蒸发蒸腾、下渗等多个环节构成的自然过程和动态系统,具有“牵一发而动全身”的整体性特点。因此,要将具体环节放在整个过程和系统中分析,才能发现彼此间的联系及其地理意义。人类活动对水循环具有一定的影响,尤其是水循环中地表径流、下渗、蒸发、植物蒸腾等环节,通过人类活动前后变化造成对水循环的影响,在分析影响时要从有利和不利两个方面进行,同时从地理核心素养的角度出发,要将各个环节综合起来分析,体现出综合思维的分析方法。

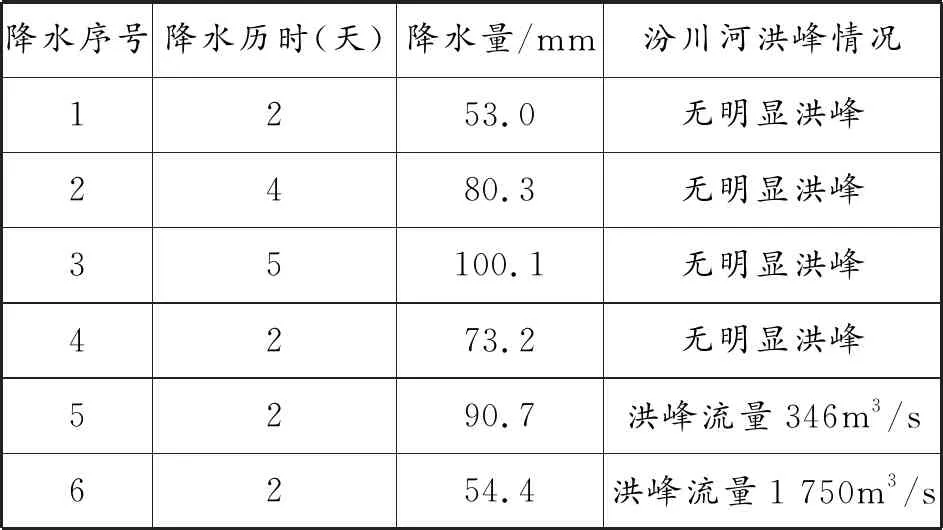

【例1】(2018年全国新课标卷Ⅱ)地处黄土高原的汾川河流域多年来植被覆盖率大幅度提高。2013年7月,汾川河流域降水异常增多。表1为当月6次降水过程的时长、降水量和汾川河洪峰情况。第5次降水形成的洪水含沙量低,第6次降水形成的洪水含沙量极高。据此完成1~3题。

表1

1.汾川河流域植被覆盖率大幅度提高能够

( )

A.减小降水变率 B.减少河水含沙量

C.增加降水量 D.加大河流径流量

2.第5次降水产生洪峰的原因是此次降水

( )

①历时长 ②强度大

③下渗少 ④植被截流少

A.①② B.②③ C.③④ D.①④

3.第6次降水产生的洪水含沙量极高,其泥沙主要源于

( )

A.河床 B.沟谷

C.裸露坡面 D.植被覆盖坡面

【解析】本题组以汾川河流域降水后水文特征的变化为载体,知识方面考查人类活动提高植被的覆盖率,植被变化对水循环环节的影响和水循环环节变化造成影响的原因;能力方面考查学生获取和解读地理信息、调动和运用地理知识的技能。第1题人类活动提高植被的覆盖率,植被覆盖率升高,水土保持能力增强,减少了河水含沙量,B项正确。第2题由表可知第5次降水历时两天,时间不长,但日均降水量为45.35 mm,为近5次降水量之最,降水强度大。由于之前4次降水使得地表水不断下渗,地下水位上升,土壤水达到饱和,下渗随之减少,以地表径流的形式汇入河流,形成洪峰。植物截留指降水落到地面以前,被树木枝叶,作物茎叶截去的部分,截留总量与降雨量和降水时间成正比,第5次降水虽然历时短,但降水量大,所以植物截留较多,故B项正确。第3题河流形成洪峰冲刷河床和沟谷的泥沙,能增大河流含沙量,但第5次降水形成的洪水含沙量低,说明河床和沟谷的含沙量小;裸露坡面植被覆盖率低,每次降水都会出现水土流失,导致河流含沙量增大,前5次降水河流含沙量都比较小,说明该流域裸露坡面少;经过多次降水,土壤水达到饱和,下渗减少,形成的坡面径流将覆盖在坡面植株之间的堆积物冲走,导致土壤裸露,而第6次降水形成的坡面径流直接侵蚀这些土壤,引起水土流失,增加河流的含沙量,故D项正确。

【答案】1.B 2.B 3.D

2.水循环环节的影响因素

水循环环节主要包括了蒸发、水气输送、降水、下渗、地表径流、地下径流和植物蒸腾,其中对蒸发、降水、下渗、地表径流的影响因素分析考查比较突出,例如影响降水的因素有大气环流、海陆分布、地形、洋流、下垫面、人类活动等,分析时需要在特定的区域中综合考虑各因素,体现综合思维的分析方法。

【例2】(2018年全国新课标卷Ⅰ)乌裕尔河原为嫩江的支流。受嫩江西移、泥沙沉积等影响,乌裕尔河下游排水受阻,成为内流河。河水泛滥,最终形成面积相对稳定的扎龙湿地(如图)。扎龙湿地面积广大,积水较浅。

(1)河流排水受阻常形成堰塞湖,乌裕尔河排水受阻却形成沼泽湿地。据此推测扎龙湿地的地貌、气候特点。

(2)分析从乌裕尔河成为内流河至扎龙湿地面积稳定,乌裕尔河流域降水量、蒸发量数量关系的变化。

【解析】该题以“乌裕尔河的变迁过程”和“扎龙湿地的形成、演化”为背景,考查生态环境问题。第(1)题考查湿地的形成条件,湿地的实质是某地的来水量大于去水量,形成地表积水过多。形成的自然条件主要从地表积水条件(降水、河流等)和排水条件(蒸发、地形、冻土等)方面分析。根据材料乌裕尔河下游排水受阻成为内流河,河水泛滥形成扎龙湿地可推测该地地形为平原,否则为堰塞湖。再据图分析为嫩江下游的松嫩平原,地势平坦开阔,排水不畅;河流水泛滥流入后没有演变为湖泊,仍“积水较浅”说明气候比较干旱,蒸发能力较强,水位没有显著变化。第(2)题根据材料可知乌裕尔河原本为外流河,后成为内流河,河水泛滥形成面积相对稳定的扎龙湿地。根据水平衡原理可知形成扎龙湿地时其降水量应等于蒸发量与流入湿地的水量之和,说明降水量大于蒸发量;由于乌裕尔河流域地理环境没有发生显著变化,所以其流域内的降水量基本没变化。随着扎龙湿地面积变得稳定,说明此时降水量基本等于蒸发量,二者处于动态平衡状态。

【答案】(1)地势平坦、开阔。气候较为干旱(蒸发能力强)。

(2)降水量基本不变化,蒸发量逐渐增大,二者数量关系由降水量大于蒸发量,最终变为降水量等于蒸发量。

3.河流水文特征的判读和分析

河流的水文特征包括径流量、汛期、含沙量、结冰期(凌汛)、流速、水能等,需要在特定的区域中,结合流域自然地利环境特点进行综合判读和分析。例如径流量分析,需要根据流域的气候特点分析出河流的补给类型,再根据补给类型确定径流量的大小、季节变化特点;对于含沙量则需要综合考虑流量的大小、流经的地形、土壤的结构、植被的覆盖率等因素,并且考查的角度更加细微,考查的深度不断加大,考查的方向灵活多变。

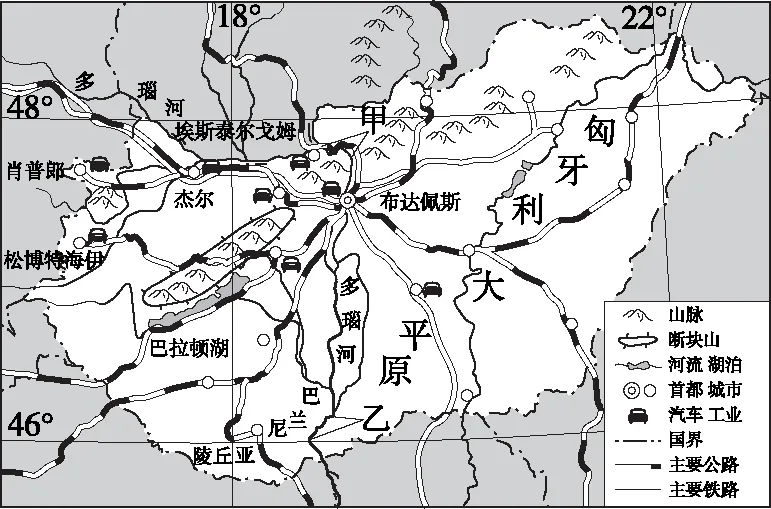

【例3】(2017年北京卷)读图,回答下列问题。

与甲河段相比,说明乙河段的水文特征及形成原因。

【解析】河流的水文特征从流速、流量、水位变化、含沙量、结冰期等方面分析,结合河流所在区域自然地理环境特点分析。此题通过对比甲乙两河流流经区域的不同,分析水文特征的差异性。据图可知甲河段流经山区,落差大,河流流速快;受山地地形限制流域面积小;汇入支流少,流量小;纬度高、海拔高,有结冰期且较长;而乙河段流经平原,河流流速慢;乙地地形开阔,流域面积大;支流多,汇水量大,流量大;且纬度低,结冰期短。

【答案】甲河段流经山区,落差大,河流流速快;流域面积小;流量小;且纬度高,结冰期较长;而乙河段流经平原,河流流速慢;流域面积大;支流多,汇水量大,流量大;且纬度低,结冰期短。

4.陆地水体的补给类型和特征分析

陆地水体按照空间分布包括了地表水(河流水、湖沼水、冰川水)和地下水(潜水和承压水),考查时主要以河流水为主,补给类型有雨水补给、季节性积雪融水和永久性冰川融水补给、湖泊水补给和地下水补给。以雨水补给为例,河流的径流量与降水量的多少成正相关关系,降水量多的季节形成汛期,少的季节形成枯水期,降水量的季节变化基本与河流径流量的季节变化相一致,考查时需要结合特定的区域进行分析。

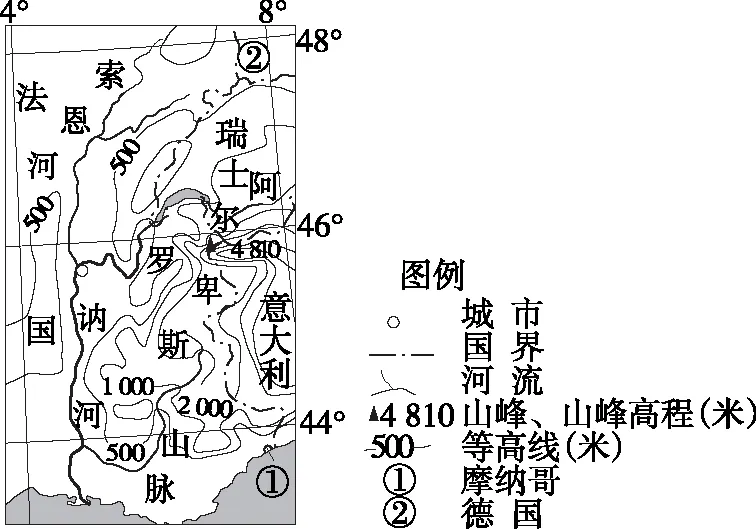

【例4】(2016年全国新课标卷Ⅱ)罗讷河发源于瑞士境内的冰川,在法国境内的流域面积占总面积的94%,历史上曾是一条“野性”河流,经常洪水泛滥。19世纪以来,法国对罗讷河进行多次整治,并于1931年成立“国立罗讷河公司”,作为罗讷河综合整治和开发的唯一授权机构。下图示意罗纳河流域的地形。

分别指出罗讷河上游(瑞士境内)、北部支流(索恩河)和地中海沿岸支流径流量的季节变化。

【解析】该题主要考查河流的补给类型和特征分析,结合材料和图示信息可知该河流发源于瑞士境内的冰川,上游主要位于瑞士境内,补给类型以季节性积雪融水和永久性冰川融水为主,春季温度升高积雪融化,形成春汛。夏季温度高,冰川融化量加大,河流径流量大;冬季气温低,冰川不再融化,河流进入枯水期;北部支流(索恩河)主要位于温带海洋性气候区,河流主要靠大气降水补给,由于全年降水均匀,所以全年径流量比较稳定,无明显枯水期;地中海沿岸支流,受地中海气候影响,夏季降水少,冬季降水多,所以夏季为枯水期,冬季为丰水期。

【答案】上游(瑞士境内):有春汛,夏季径流量大,冬季为枯水期。

北部支流(索恩河):全年径流量比较稳定,无明显枯水期。

地中海沿岸支流:夏季为枯水期,冬季为丰水期。

三、基于考点研究的方法和策略

通过对“水循环”考点的分析研究,笔者从中提炼出对于一般考点的分析方法和复习策略。

1.基于考点横向分析把握考查的方向和角度

通过对近三年或者近五年高考试题的分类,找出基于同一考点的相关试题,分析考查的内容,说明每道试题考查的方向和角度,然后罗列出所有试题考查的角度,并对其进行分析、归类、概括,总结出该考点在高考命题中考查的基本方向和重难点,研究考查过程中凸显的知识和能力以及地理核心素养。例如对水循环考点进行统计、分类、概括,发现高考命题时侧重考查四个方面的知识,并且大多以图文结合的方式呈现,注重考查综合思维、区域认知的地理核心素养,通过分析,有利于教师准确把握高考命题动向。

2.基于考点纵向分析把握考查的变化趋势

如果说通过分析总结出考点考查了哪几个方面的内容为横向分析,那么对于同一考查内容的对比分析就为纵向分析。例如在水循环环节的影响因素考查中,2017年全国新课标卷Ⅰ第7题考查影响蒸发的因素,仅仅是针对西北某闭合流域,从空间角度探讨问题;2018年全国新课标卷Ⅰ第37题第(3)问,在特定的区域中随着时间的变化流域发生变迁,不仅要从空间角度思考,还要从时间角度考虑,题目也就由原来静态的问题变为了动态的问题,要求学生用动态发展的眼光看待某一问题,对学生的思维品质要求更高。从中不难发现高考针对考点的某一具体内容的考查更加细微、更加深入、也更加深刻。

3.基于地理核心素养分析引导复习的方向

高考围绕“立德树人”的价值核心,考查学生的必备知识、关键能力和学科素养,地理核心素养包括人地协调观、综合思维、区域认知和地理实践力,在高考命题中不断渗透、不断凸显,引领着高考改革的方向。例如2017年全国新课标卷Ⅰ第8题“如果该流域大量种植耐旱植物,可能会导致”,考查人类活动对水循环的影响,大量种植耐旱植物使部分地表径流被植物吸收,从而使流入盐湖的水量减少,盐湖的面积缩小。在思考的过程中,第一需要对西北闭合流域有一定的认知,明确它最大的特征即是干旱,同时作为闭合流域遵循降水量等于蒸发量的原理,考查了区域认知的地理素养;第二需要将水循环的各个环节综合起来考虑问题,即体现出地理要素综合的特点,考查了综合思维的地理素养。所以能够领会考点在考查时体现的地理核心素养,对于解答地理问题至关重要。