1950年旅大郊区土地调剂的运作与博弈

2019-05-17柳直

柳直

摘 要:由于苏军军管的特殊性,中共在旅大地区的土地改革分为两个阶段。新中国成立前采取逐步削弱地主和富农势力的方针;新中国成立后,根据旅大地区可分地不多,无法平分土地的现状,中共决定实施土地调剂,“有则调剂,无则不动”。在宣传、评划阶段,贫雇农、中共和地主三个行为主体根据形势的判断不断调整自身策略,形成了一个动态的博弈过程;在分配阶段,中共着重解决贫雇农平均主义与一夜暴富的思想倾向,将财产分配给真正需要的人。旅大郊区的土地调剂政策消灭了封建剥削制度,是中共土地改革中的一条成功经验。

关键词:旅大地区;郊区;土地改革;土地调剂;博弈

中图分类号:F129文献标识码:A

文章编号:1000-176X(2019)02-0019-08

一、问题的提出

农村的土地改革运动一直是学术界讨论的热点,早期的研究侧重土地改革(以下简称“土改”)相关政策的演变以及在各地实施的总体情况,并形成了宏观上的“革命”叙事和“现代化”叙事[1-2]。近年来,随着研究视角下移,土改的微观研究蔚为大观,这些研究深入到了最基层的土改单位——村庄,并且更多地关注土改的实践层面,涉及土改过程中的权力运作、民众动员、行为机制和集体记忆等方面[3-4]。土改的微观研究为我们打开了新的研究视野,但已有的研究多基于一般意义上的农村土改,对市郊的土改关注不足。市郊与一般意义上的农村相比,其为城市提供产品和服务的功能更直接,非农业人口比重更大,城乡间的劳动力和资金流动更频繁,因而市郊土改中的微观主体偏好会有所不同,微观主体所在的宏观格局也不相同,有必要将土改的微观研究扩展到市郊。

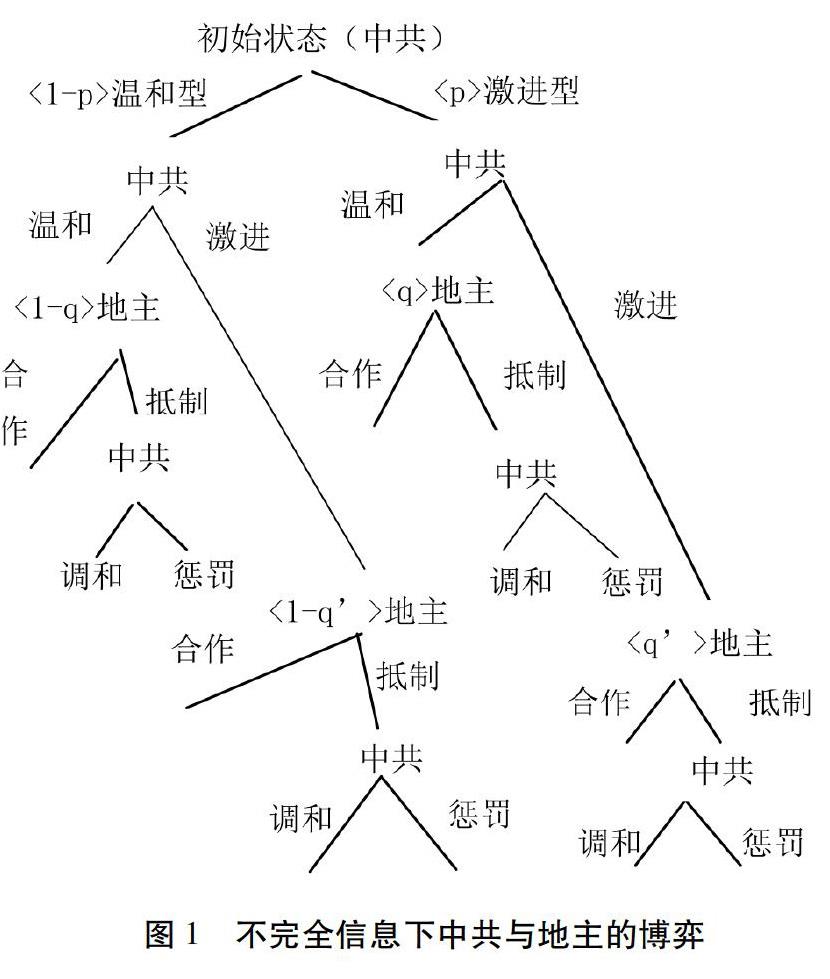

目前学术界关于市郊土改的讨论主要分为两个层面:一是对市郊土改的过程做整体性考察,尤国珍[5]与冯绍霆[6]分别对京、沪市郊土改的特点与过程做了全面的描述。二是聚焦于市郊土改的效果与意义,其研究旨趣又各有侧重。熊双风[7]认为,津郊土改的主要目的是实现土地国有化,为市政建设提供方便。孔朝霞和赵娜[8]从党政权力嵌入乡村对农民观念的重构及农村基础的再造角度考察了京郊土改。刘一皋[9]则以京郊巴沟村为例,既关注到土改所造成的社会隔离与区分,亦深入探讨了市郊土改与之后的城乡关系、社会经济发展等问题。这些研究有助于我们全面了解市郊土改的过程与意义。但这些研究,一方面,研究对象局限于特大城市郊区,内容上着重对土改政策的描述与评价,而对土改中的微观参与主体关注不足,尤其是各阶层的思想动态及行为策略多隐而不彰;另一方面,已有成果中对市郊土改多为静态研究。事实上,土改是一个政策与农民不断互动的过程,期间,地主、中共和贫雇农三方会根据自身对形势的判断不断调整斗争策略,进而形成一个动态的博弈过程。对这一动态过程的考察,有助于克服宏观叙述的空虚感与静态研究的单一性。

1945年8月旅大地区解放后,中共囿于苏联的外交需要,并未立即着手进行土改。及至新中国成立后,苏军由军事管制改为军事驻防,旅大地区土改的条件完全成熟。考虑到旅大地区土地并不多,不可能做到平均分配,因此,旅大区委没有机械地采取平分土地的传统方法,而是以“土地调剂”代替“土改”,以减轻社会震动。在执行中采取“有地则调剂,无地则不动,有多少地就调剂多少”的办法,将没收的土地分配给无地和少地的农民[10],保证社会稳定,促进生产建设稳步发展。旅大地区土地调剂主要为市郊的土改,目前大连的党史工作者对这一问题有所涉猎,但囿于其官方历史的书写方式,内容还停留在相关政策梳理、过程的回顾及经验总结等方面[1-11-12]。

本文拟以旅大郊区1950年初的旅大郊区主要指大连县,包括一小部分旅顺郊区。大连县,1945年末成立,1950年末撤销。1945年,苏军接管旅大后,针对国民政府提出接收旅大的要求,建议中共旅大区委在市郊建立大连县,从北、西、南三面对市内形成包围封锁之势,一旦国民党接收旅大,仅能掌握市内区(中山区、西岗区)等小部分,面积99平方公里。至1949年,大连县下属7个区:甘井子、南关岭、革镇堡、西山、营城子、岔沟和小平岛,总面积428平方公里,人口22万。为研究对象,借助博弈论的方法来分析土改中中共如何消解贫雇农的思想障碍,同时探究中共如何应对地主和富农(以下简称“地富”)的反抗。通过描述三方在运动中根据对方反应进行自身行为策略调整的互动过程,呈现出更丰满的土改图景,以深化市郊土改中“人”的心理及行为选择层面的研究。

二、苏军军管下对地富势力的逐步削弱

中共在旅大地区站稳脚跟后不久,便着手实施土改。考虑到党组织在旅大地区处于“半公开”状态且受苏军军事管制的客观现实,旅大地区区委自1945年起,旅大地区中共地方党组织的沿革情况为:1945年10月称为“中共大连工委”,1945年11月至1946年7月称为“中共旅大市委”;1946年7月至1949年2月称为“中共旅大地委”,1949年2月至1950年10月称为“中共旅大区委”,1950年10月之后改为“中共旅大市委”。本文为行文方便起见,统称为“旅大地区区委”。并没有像其他解放区那样采取轰轰烈烈、暴风骤雨式的土改,而是通过“分配官有土地、减租减息、地主献地和匀租土地等运动逐步削弱旅大地区的封建势力。这些措施既照顾了苏联的外交需要,又在一定程度上解决了旅大地区人民的生活困难,取得了良好的效果。

(一)暂缓进行土改

1946年初,中共根据东北局的指示,在旅大地区开展反奸清算运动。中共最初依然采取老解放区戴高帽、罚跪等方式公开斗地主,但却遭到了苏军的明令禁止。召开群众斗争大会时,苏军多次出面干涉,驱散开会的群众,放走地主,扣押主持会议的积极分子,甚至“派兵包围会场,鸣枪制止” [13]。起初,中共并不理解此类做法,后经旅大地区区委与苏军当局沟通,才明白苏军的用意。作为苏军军管区,中共党组织在旅大地区是隐蔽存在的,苏军顾虑到如果国民党特务或外国记者在斗争大会上趁机拍照,会给美、蒋以口实,宣传苏联支持中共土改,使苏联在外交上陷入被动。可以说,苏军并不反对中共清算日伪汉奸,如在夜间或室内斗争,苏军便会睁一只眼闭一只眼。考虑到苏联的外交需要,旅大地区不能进行轰轰烈烈的土改,绝大多数党员对此心存不满:旅大地区与解放区本质上并无不同,苏联是社会主义国家,“应不隐瞒自己的面目,不帮助土改,但亦不应妨碍土改”。这种想法甚至影响到了部分党员的工作情绪,他们总是“想土改、谈土改、盼土改”,一讲到土改,心神向往,而一谈到人民生产就“表示束手无策”。党员的不良情绪引起了区委的重视,并上报东北局。东北局在回复中要求区委要注意旅大地区的特殊情况,凡事和苏方充分协商,苏方不同意的事,如土改政策和斗争地主的方式,可“不办或缓办,或改为苏方可以同意的方式” [14]。區委在接到指示后,于1947年10月召开会议,并决定在政策上更缓和些,“土地改革,暂时不进行”[13]。

(二)逐步削弱封建势力

虽然旅大地区无法采取解放区那样轰轰烈烈的土改,但区委仍在苏军政策范围内领导农民开展翻身运动,逐步削弱封建势力,改善贫雇农生活。旅大地区作为军事重地,自清末及俄日统治时期,大量土地被圈占,包括修筑军事设施、中长铁路两侧的附属地及官山,计官地2.90万余亩,山林12.00万亩[10]。1946年中,区委决定将这部分土地分配给群众,以解决贫苦农民的生计问题;12月,区委又进一步将分配官地同动员地主献地结合起来[15]。据大连县统计,全县收到地富主动献出土地共7 922.00亩,并从不愿意配合的地富手中“斗”出土地1.92万亩[10],无代价分配给农民。旅大地区区委因地制宜,采取逐步削弱封建势力的方法,取得了显著效果,农村的土地占有关系也因此发生了巨大变化。以旅顺为例,四年多来,地富人口由11 888人降至6 495人,占有土地由10.62万亩下降到4.99万亩,所占土地比重由39.0%降至16.0%;中农、贫雇农所占土地则由18.00万亩增加到25.70万余亩。在各阶层所占比重上,除地富下降,中、贫农上升外,尤以雇农户口变化显著,由新中国成立前占全区的5.3%锐减至0.6%,可以说基本上消灭了雇农阶层[16]。

纵观解放后旅大地区关于土地问题的几项主要活动,有两个特点值得注意:一是旅大地区掀起的各项运动都以解决农民的生产生活问题为出发点。我们一般将土改的目的大致分为政治和经济两方面,在不同的形势下各有侧重。通常来说,新中国成立前的土改偏重于政治动员,为夺取战争胜利服务;新中国成立后的土改则在保持社会稳定的基础上以恢复发展经济为主。而解放后的旅大地区土改与之相反——重经济而轻政治。这不仅符合苏联的外交需要,更重要的是,这取决于旅大地区的粮食紧缺形势。旅大地区农业商品化程度高,技术作物种植量大,历来存在巨大的粮食缺口,要靠外地输入补足。内战在东北爆发后,国民党对旅大地区实行经济封锁,外地粮食输入被阻断,致使旅大地区一度陷入粮荒,因此,粮食增产始终是农村工作的中心。当然,最初反奸清算的出发點是发动群众,试图通过运动使群众认识到中共的好处,但中共很快发现农民在当时的情况下对是否土改并不热心,而是更关心生活问题,“民主政府好,就是没粮食” [17]。二是旅大地区虽然没有立刻进行土改,但历次土地调整方式与新中国成立后的土地调剂运动是一脉相承的。例如,在分配官地中,按照政策,中农作为群众,其利益应该受到保护,故一般的贫苦中农所种土地“不再抽回”,倘若如此,部分村庄则无地可分。同时,如果官地被普遍抽回,再分配下去,中农就无法再分到自己经营了几年的土地,会引起很多纠纷。故区委在处理中农的土地问题时,采取个别三五户之间调整,“差一亩半亩,也就不再动”的办法[15]。可见,在分配官地的过程中,土地个别调剂的方法已具备雏形。此后匀租土地中将地富多余的土地调剂给贫雇农,使土地调剂的方法进一步发展,这些经验均为几年后的土地调剂运动奠定了基础。

(三)进一步实行土地调剂的必要性与可能性

经过4年来的多次调整,旅大地区地富占地由76.00万余亩逐渐减少为56.00万亩[1],成果斐然。但土地不均的状况依然严重:占农村人口7.6%的地富仍占有30.0%左右的土地,人均13.79亩;而占农村人口44.5%的贫雇农占有20.5%的土地,人均仅1.59亩[24]。具体到大连县,暂且不提地富所拥有的房屋、牲畜和车辆等远多于贫雇中农,仅从大连县的土地占有和使用情况来看,虽然地富8.4%的人口比重高于全市,而23%的耕田占有低于全市30%的比重,但细究起来,地富占有的土地质量远高于其他阶级。一方面,大连县12 317.00亩一级地,地富仅有1 635.00亩,而质量最高的菜果园(按照六级地折合),地富却占据了全县的45.6%;另一方面,通过将各级土地折合为三级地,根据人均占有量的变化,可以清晰地反映出各阶层占有的耕田质量的差异。按原级地计算,地主每人平均为7.94亩,富农为5.70亩,折合后则分别增至10.10亩及6.53亩,而中农折合前后则变化不大,由3.64亩增长到3.79亩[25]。通过以上数据不难看出,虽然4年来大连县的地富势力有所削弱,但各阶级占有的土地及生产资料比重相差仍然很大。可见,进一步的土改仍十分必要。

随着中华人民共和国的成立,旅大地区苏军由军事管制改为军事驻防,不再对中共活动加以限制,这为土改铺平了道路。然而,旅大地区农村人口多、土地少,其中金县土地最多,平分后亦不过人均四亩,农民感觉“所得实惠不大”[22]。 旅顺市粗略统计军事及市政用地需4.50万余亩,而地富全部土地不过才4.90万亩,所余之数(4 700.00亩)尚不足以留给地富自耕(地富人口共计6 495人)[22]。而大连县为市郊区,近代化大规模经营的果园、菜园较多,不宜零散分配。面对这些现实问题,应该采取何种方式进行土改,仍是中共需要思考的问题。区委参照中央指示,结合解放区经验,决定根据各村土地的不同情况,将村子分为两类,采用不同的土地分配方法。在可分土地较多的村子,没收地主土地与征收旧式富农的多余土地与贫雇农“平均按份调剂分配之”[22];可分土地较少的村子,则采取个别调剂的方法分配给无地和少地的农民。1949年11月,区委将草案上报东北局并于12月得到东北局的肯定后,立即着手开展土地调剂工作。

三、宣传、评划阶段:贫雇农、中共和地主的博弈

旅大郊区——大连县的土地调剂自1950年1月17日起,至2月20日结束。整个过程可分为政策宣传、阶级评划和分配果实三个阶段。本节无意从宏观层面探讨土地调剂政策的制定与实施,而是将目光聚焦于土改中的行为主体,考察中共、地主和贫雇农三方在相互博弈中的思想及行为,借以反映市郊土改的复杂面相。

(一)贫雇农的思想障碍及中共的消解

土地调剂期间,贫雇农的情绪经历了由热情到低落,又重新高涨的过程;与之相对,地富情绪由平静渐至凶恶,但在贫雇农的打击下,终至沉寂。运动初始,地富忙于探听虚实,较为配合;而贫雇农则对政策意见颇大。因此,在土地调剂的初始阶段,工作重心就是打通贫雇农思想,解决贫雇农的情绪问题。

土地调剂伊始,各地以村为单位召开农民大会,传达旅大地区区委关于土改的决议。贫雇农听后高兴万分:“今晚真热闹,好像过年一样”。他们盼望已久的所谓“土改”迎面而来,“我们盼土改把眼都盼瞎了”。在牵牲口时,有人担心地富将牲口害死,主张当晚便去牵牲口,即使不牵,也要派打更队看守,他们的热情投入使牵牲口工作进展顺利。贫雇农的热情不难理解,尤其是看到同属旅大地区管辖的新金县、庄河和长海县等地于中华人民共和国成立前便按照老区方式土改,贫雇农纷纷翻身当家作主,因此,他们也迫切要求土改。然而,旅大地区区委随后颁布了《关于处理农村与市郊土地问题的决议》,其中规定:“不挖浮财,不赶大院”“地权归政府所有”“(旧式富农的)菜果园不分”,这如同给贫雇农浇了一盆冷水,引起其对旅大地区政策的怀疑,甚至要求旅大地区区委重新出布告。贫雇农的不满主要集中于两点:一是不准挖浮财,二是“保护富农”政策。他们抱怨:“政府的政策太宽大了,改不改一样,一点滋味没有”。贫雇农不满的缘由,概括来说,一是不少群众受剥削压迫太久,一心念着借土改的机会,有仇报仇,有怨报怨,“我们挖的目的主要是叫他们(地主)也尝尝穷人的滋味”。二是受到东北土改过激的影响,“都是共产党领导的,旅大地区怎么不与东北一样”。不可否认,几年来辽南轰轰烈烈的土改宣传报道不断传入旅大地区,鼓舞着农民,贫雇农思想上都“憋着一股劲”,也使农民默认所谓“土改”即等同于分配土地、挖浮财。但深究起来,恐怕还是贫雇农尽量获取经济利益的想法起作用,想借着挖浮财,发一笔横财。正如夏家村雇工苏XX为遵守学术规范,档案资料中凡涉及具体人名的,论述时均以XX代替。说:“土地是面,浮财是引子,挖浮财发的更快”。这种想法在对“市郊菜果园不零散分配”政策的不满中体现得更为明显:“这样只没收地主那点土地能分多点呢”?他们强烈要求分果园,“分了可以集体种(小农庄的性质)” 。

一般说来,社会环境、传统道德和经济利益是决定贫雇农在土改中思想行为的三个因素。与其他地区土改不同,旅大地区的贫雇农不必担心政权不稳定带来的“变天”风险,并且四年多来在中共的宣传教育下,传统的乡村道德约束也大大减弱。因此,贫雇农对经济利益的追求远高于其他解放区。此时,旅大地区区委以社会稳定、保障经济发展为出发点,制定出相对缓和的土改政策,而贫雇农却更关心能从土地调剂中得到多少果实,两者之间的张力必然导致贫雇农情绪低落。针对贫雇农的不满,各村均召开小型座谈会引导农民讨论,耐心地解释土地调剂的目的是发展生产,农民发家主要是靠土地,“地是聚宝盆,有了地好好劳动,生活自然会上升”。关于不分菜、果园的问题,中共则采取算细账的方法:“现在有个亩八分地,一年打一两石粮,除了吃穿就完了。给地富抗活(种菜园子),实行劳资两利,一年挣个四五石的粮”。贫雇农静下心来细思,也不得不承认:“菜、果园看人家种没有什么,当真叫咱种实在不行,人少了种不了,人多了就乱头啦,还是叫富农来种,才能发展园艺作物”。政府的教育将贫雇农从一夜暴富的幻想中拉回现实,使其认识到翻身不一定单单靠土地,当雇工也可以。

总体来看,在运动初期,虽然中共对贫雇农做了大量思想工作,但稍显“和平”的土地调剂政策难免抑制了群众情绪,贫雇农也深知无力改变政策:“看看真的不能挖,只好跟着政策走”。然而,这一政策在无意间也孤立了中共自身。面对土改,地富不会束手就擒,如何重新调动贫雇农的情绪,与中共一道对抗地富的反抗成为下一阶段的工作重心。

(二)地主的反抗与中共的应对

土改对中共与地富双方来说是一场不容妥协的斗争。虽然在和平稳定的社会环境下旅大地区区委吸取了老区过激的经验教训,采取了缓和的土改政策,但消灭地主阶级的目标是不容置疑的。然而过犹不及,地富抓住了中共的轻敌之心,公开反抗,使土地调剂工作一度停滞。虽然结局早已注定,但透过地富根据形势判断所做的行为选择,可使我们对土地调剂有一个更鲜活的认识。土改的消息传来,“地富等着过关,贫雇农等着过瘾”。与贫雇农高兴万分相比,作为革命对象的地富胆战心惊,他们深知土改是大势所趋,人心所向,自身土地、财富难保。因此,除极少数造谣、反抗外,其他均顺从地缴出牲口或车,并帮助整车挂套。下三沟初家牲口被牵走时,心痛地哭泣着:“老驴,这次可分家了,怎样都行,谁来跟谁走吧”。土地调剂初期地富的顺从显然是在“知己不知彼”的状态下被中共打了个措手不及,在摸不清中共政策的情况下,安全往往成为地富首要考虑的因素,本能地缴出牲畜以求自保。但这并不意味着地富会轻易地将土地、财产拱手让人,只是他们由隐忍不发到公开反抗的情绪变化需要一个发酵的过程。起初迫于形势,地富多察言观色,探听政府的真实态度,及至确信政府对地主不打不杀,他们便露出本来面目。而此时党员干部的态度无意中也起到了推波助澜的作用。政策的本意是维护社会稳定,但由于领导一再强调不许违反政策,一不能打、二不能杀,村干部被束缚住了手脚。黄岭子村支委梁XX被地主老婆当面破口大骂却敢怒不敢言。担心“张口犯原则,动手犯政策”,不知如何是好,有的干部对地富说话还很和蔼。与之相对,有位农民问村支书:“不好把地主赶出大院吗”?支书非但没有详细解释政策,反而用威吓的口吻:“这是政府政策法令上的规定,不允许把地主赶出大院,难道说你就不用执行吗”。干部的简单粗暴自然打击了贫雇农的热情。此消彼长,地富开始公开反抗土地调剂。有的地富藏匿农具、谎报粮食;有的阴阳怪气,满不在乎地说:“不是就把牲口、车赶走,还能怎么的,我早知道你们要牲口和车,我多去买几个搞在家里,等你们来赶”。还有人竟然公开行凶。政策的束缚、地富的嚣张使得贫雇农在评议阶级成分时都噤若寒蝉,只有将地富赶走后,大家才敢发言,但也多是表示不好意思,怕得罪人,这些问题严重影响到评议阶级工作。

从地富由沉寂到公开反抗的变化过程不难看出,在中共与地富的博弈中,双方均以各自对对方的判断为出发点,并根据对方的反应不断调整策略,进而形成一种互动决策的博弈过程。起初,中共认为旅大地区的封建势力已大为减弱,地富掀不起风浪,同时受到防止土改过激的限制,采取了缓和的政策。而地富在旅大解放区耳濡目染,对土改早有心理准备,面对牵牲口的突然袭击,自然将人身安全放在首位。之后见中共对地富“不打不杀,不挖浮财”,便公然反抗,可见,地富的行为选择完全是根据形势判断做出的。当地富推断政策严厉、形势紧张时,便会甘心于合作;认为政策温和时,便倾向于对抗,以图减少损失。然而,面对中共的放松,地富的应对只能在短期内取得成效,中共会迅速调整策略遏制地富的反抗。地富的凶恶气焰与贫雇农的失落低沉形成鲜明对比,调动贫雇农情绪与地富斗争成为当务之急。各村主要通过诉苦、召开公审大会等方式唤醒群众的阶级意识,激发群众的仇恨心,使其敢于同地富进行面对面的斗争。在诉苦大会上,群众好似老子训斥儿子一样,大发雷霆,咒骂一顿。散会时叫地主爬着向外走,群众用手指一下、吐一口。由于不少群众反映诉苦会不解恨,于是各村又普遍召开公审大会、讲理会、斗争会。当然,在群眾怨恨心重的地方,过火的行为也不鲜见。磊子山村群众在严寒的天气下将地富衣服脱下浇凉水,打人的现象也时有发生。斗争中虽有过火行为,但经过斗争,群众莫不拍手称快,认识到贫雇农与地富的阶级矛盾仍然是不可调和的,群众情绪日渐高涨。而地富在会场上则悲惨地说:“我承认、我领受、我错了,请大家帮助我”。群众发动起来导致斗争过火的现象在各地区并不鲜见,且多发生在斗争大会、诉苦会上。旅大地区也不例外,贫雇农在会上表现出了群体心态特征,即当贫雇农聚集在一起时,依靠中共的引导与支持,复仇心态被充分激发,产生难以抗拒的冲动,进而采取过激行动。这也从侧面说明中共在土地调剂初期对运动过火的担心并非多余。但是,地富的反抗打破了中共预想的稳妥平和的博弈格局,中共只得发动群众以对抗地富,并把贫雇农的行为限制在中共可以控制的范围内。