中学音乐欣赏教学中如何实现作品的完整聆听

2019-04-13江苏省宜兴市实验中学毕秋娟

■江苏省宜兴市实验中学 毕秋娟

音乐是一门时间艺术,音乐审美的实现需要在时间中展开,并建立在对作品结构完整性的体验之上。想在有限的课堂时间中实现对作品的完整聆听,教师则需要将整体与局部相统一的理念贯彻于有目标、有重点的教学活动中。通过聆听主题、追踪主题、聆听前设置问题等方法,促成有效的教学活动,实现完整的音乐审美体验。

一、音乐的聆听需要走出“片段化欣赏”的误区

文艺评论家别林斯基说过,“艺术作品应该是一个完整特殊的、整个的、自成一体的世界”。而音乐艺术在时间中展延,它是“通过整体的各个组成部分的陆续呈示而发展着,直到最后一个部分呈示完毕之后才为听者提供出该作品的整体形象”。所以,音乐审美的实现需要占有一定的时间序列,并且要建立在结构完整的聆听体验之上。中学阶段的音乐欣赏已包括了结构较为复杂、篇章比较长大的器乐曲目,甚至是无标题的纯音乐作品。但考虑到授课时间和课程容量等因素,在实际教学中我们的欣赏教学容易走进“片段化欣赏”的误区,具体表现为:连贯完整的作品赏析被拆解成短小的乐段赏析,以片段的“精华”取代了完整的原貌;同时教师的“讲”多于学生的“听”,主体的聆听体验依附了过多的文字描述。音乐艺术有自己的艺术语言,任何音乐之外的文字解释是无法替代欣赏者自己的听觉体验与音乐想象的。

二、实现音乐作品完整聆听的教学策略

本文阐述的“完整聆听”,并不是指教师需要呆板地从头到尾播放音乐作品,而是探讨如何在有限的授课时间内,基于音乐作品的完整性来构思教学流程。将整体与局部相统一的理念贯彻于有目标、有重点的教学活动中。做到既重点突出,又结构完整。

首先,抓住作品的音乐主题。主题是音乐中具有特性并处于显著位置的音调,是乐曲中最主要的乐思,在奏鸣曲式中主题乐思又被称为“动机”。它通常有着鲜明的性格,易于记忆,集中地展现了乐曲中的音乐形象。音乐作品的发展过程往往建立在音乐主题的呈现和展开冲突的基础之上。交响作品中主导动机还贯穿于各个乐章之间,使之形成相互关联的套曲。因而,抓住了音乐主题,也就把握了作品的核心。为了不打断作品欣赏的连续性和完整性,我们可以在欣赏活动之前先行听辨主题,感受它的音乐形象,构建起鲜明的印象和记忆。

比如:七年级上《念故乡》一课,歌曲旋律出自德沃夏克《第九交响曲》第二乐章。而学唱这首歌曲就是对音乐主题的深层体验和再创作。课前我亲自为同学们演奏了其中的思乡主题,并提问:大家听过这段旋律吗?你们感觉它的情绪是怎样的?旋律线有怎样的特点?学生们回答:很抒情、很优美,旋律线也是舒缓绵延的。在此基础上,切入到对原曲主题的欣赏,让学生分辨其中由英国管演奏的这段旋律除了有着抒情、优美的特点之外,还有怎样的感觉?对了,还有一丝淡淡的哀愁。所以这段旋律又被赋予了思乡的情感,人们为这一乐章取名为《念故乡》。那么,为这段音乐主题填上歌词又会碰撞出怎样的火花呢?这样就自然进入教材歌曲的学唱,在歌唱中一起感受艺术教育家李叔同是如何对这段旋律进行再创作的。到了第二课时,在复习歌曲的基础上全曲欣赏《第九交响曲》第二乐章。在拓展活动中,带领学生们尝试用竖笛吹奏这段著名的主题旋律。

其次,追踪主题的变化与对比,把握作品的曲式结构。从“整体到局部”的认知规律来看,对曲式结构的感知应放在把握音乐作品的重要位置。而对于普通中小学生来说,以概念和理论的方式去理解曲式结构是枯燥而难懂的。主题是音乐中最具表现特征的乐段,是音乐结构之树的种子。有了对音乐主题的鲜活感知,以此为基础去追踪主题,去发现主题是如何发展、对比、布局的,就不难得出对曲式结构的结论。例如:欣赏管弦乐曲《红旗颂》,A乐段中颂歌式的主题旋律连贯舒展、形象鲜明。在随后的发展乐段中,通过一段压抑动荡的音型伴随着连续的三连音节奏,迎来了主题的变奏,节奏和情绪的变化使它变成了铿锵有力的进行曲。到了再现乐段,前面的颂歌主题再次响起,并且以更绚丽、更恢宏的音响气势展现出胜利的喜悦和英雄般的气魄。在课堂中,学生们虽然不能短时间内记住太多旋律,但是通过对主题的充分感受以及它随后发展逻辑的追踪,可以轻松地总结出作品的曲式结构为:有引子和尾声的ABA三段体结构。结合曲式结构的认知再去逐段聆听,这样的欣赏就实现了整体与局部的兼备,感性与理性的融合。

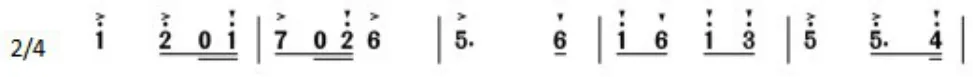

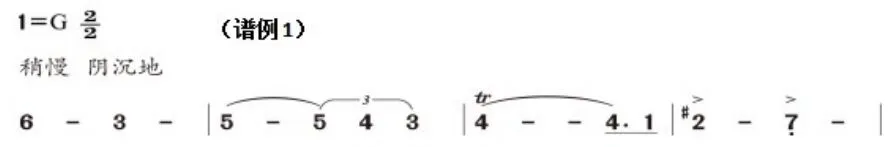

谱例1 颂歌主题:

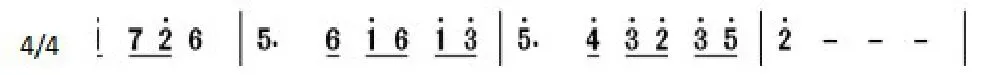

谱例2 进行曲般的变奏:

再次,处理好“听”与“讲”的关系,选择恰当的时机进行有效提问从而引导聆听。音乐聆听的主体是欣赏者,而“会听音乐的耳朵”也是需要有意识地进行培养的。只有在教师的引导下明确了听什么、怎样听,主体化的聆听体验才会有内容有意义。所以,教师的讲要精炼、有启发性,目标是激发出学生去听、去思考、去想象的欲望。为了不打断音乐的连续性和完整性,教师的讲解还需要选择恰当的时机。比如在欣赏活动开展之前设置问题,就是在为即将开始的聆听确立目标。我们教师需要在细心研究作品的基础上,设置出有启发性的问题,从而让每一遍的聆听都有的放矢,并围绕目标而层层深入。

例如:欣赏管弦乐曲《海洋和辛巴德的船》,该乐曲属于标题音乐,内容出自《一千零一夜》故事集。精彩的音乐主题塑造了一个个鲜明的艺术形象如:苏丹王、舍赫拉查德、辛巴德、海洋、探险。教学中我结合了故事梗概,首先选择两段音乐主题并提出问题:请同学们听听这样两段音乐,猜猜它们各自对应故事里的哪两个人物?

这个问题不难回答:前者为苏丹王,后者为舍赫拉查德王后。接着我进一步引导他们思考:为什么你会有这样的结论?说说它们各自采用了什么乐器来表现?这样就抛出了对音乐表现要素的关注。原来王后的主题是小提琴独奏,音色细腻优雅、旋律连贯自由,具有古老东方的幻想色彩,仿佛主人公在娓娓道来。而国王的主题则是铜管组合奏,音响粗犷旋律压抑,表现出一种残暴威严的形象。接着进一步聆听:这里还有两段音乐,跟刚才的两个主题在音调上比较接近,分辨一下它们现在有了怎样的变化?原来,国王主题由管乐演奏变为了弦乐,音色变得宽广而浑厚。旋律进行由下行变为连续的上行模进,仿佛一浪高过一浪,这样就演变成了表现大海的主题。而表现舍赫拉查德的主题变换了速度和节奏,表现得动荡而富于变化感,仿佛一个充满好奇心的人不断向着大海深处扬帆远航,这样就演变为表现辛巴达航海的音乐主题。通过以上层层递进的提问和片段聆听,使学生在全曲欣赏之前已经有了足够的准备和期待,通过对主题的深入体验和追踪聆听,自然而然地建构出音乐发展的过程感和连续的想象空间,实现了完整而有效的、有重点有亮点的聆听体验,。

最后,处理好“详听”和“略听”,“整体”和“片断”的关系。整合一些与教材内容相关的其它音乐作品,在比较欣赏中加深体验、激发兴趣。

比较欣赏就是将有对比性或类比性的音乐作品整合起来进行对照聆听,这样能够启发欣赏者多元化的理解与思考,激发他们学习和探究的热情,扩展相关的音乐文化视野。比较音乐欣赏的方式多种多样,包括:不同地域风格音乐的比较:相近题材下不同时代风格的比较;同一首作品不同表演版本的比较;音乐体裁、音乐表演流派之间的比较;以及作曲家的不同创作时期的比较等等。比较欣赏要有主次之分,处理好“详听”和“略听”的关系。首先教材作品是立足点,要详听多听、完整的聆听。而拿来比较聆听的音乐素材则采取略听、片段式聆听的方式。比较欣赏目的是为了以多元的视角更立体和更全面地理解教材作品。只有将视野拓宽,才能更好地理解当下,在对比和类比中加深体验并拓展认知。

三、结语

德国教育家蒂斯多德认为,教育的成功归根结底取决于教师,而不是教科书。音乐教师及其创造性的教学方法更决定着课堂教学的高度和深度。在欣赏教学的实施过程中,教师要尽可能地深入挖掘教材,对教学内容进行有意义的拓展和延伸,并结合有效的教学方法把音乐完整性聆听的教学理念带入常态化的课堂中。从而让我们的欣赏教学如行云流水般一气呵成,在篇章与过程的体验中,去感受音乐艺术所独有的时间展延。