从消化疾病特点评价住院医师内科临床思维训练

2019-03-28陈国榕熊洋洋陈丹吴东

陈国榕,熊洋洋,陈丹,吴东

(中国医学科学院 北京协和医学院 北京协和医院消化科,北京100730)

消化系统疾病是我国的常见病、多发病。近年来,随着诊疗技术(尤其是影像和内镜)的不断进步,消化病学发展迅速,已成为特色鲜明、内涵丰富、与其他专业横向联系密切的三级学科。消化内科也是住院医师规范化培训的重要科室。住院医师也许会疑惑,在消化科轮转和学习只需要掌握该专业的知识和技能就已足够,为什么还要强调内科临床思维?内科临床思维对于诊治消化系统疾病有什么样的重要性?要回答这些问题,首先要了解什么是临床思维,内科临床思维又有哪些特点。

1 临床思维与内科临床思维

临床思维是医师在诊治疾病时所遵循和使用的思维方法,在研究和认识疾病的过程中起到了关键作用。我国内科学和消化病学奠基人张孝骞教授曾说过:“临床思维是对疾病现象进行调查、分析、综合、判断、推理等一系列的思维活动,以认识疾病的本质。临床思维既是重要的诊断方法,也适用于疾病的治疗”[1-2]。可见,临床思维是医疗工作的基础,没有正确的临床思维,就没有正确的医疗决策。无论是专科医师还是住院医师,必须掌握正确的思维方法,才能准确、高效地医治患者[3]。

内科是临床医学的基础学科。内科的整体水平代表了一家医院的综合实力。内科病种丰富,临床表现复杂多样,内科医师常会遇到疑难、罕见、危重的疾病。没有正确的思维方法,就无法解决这些临床难题。所谓内科临床思维,是指医师通过严格训练建立起相对完整的内科知识体系,在工作中不为某个专科或某个领域所局限,而是根据患者的具体情况触类旁通、举一反三地运用内科知识,从而准确、高效地解决临床问题。内科临床思维的具体内容包括:(1)通过临床调查掌握病情资料。(2)分析各项病情资料的诊断意义,分清主次。(3)综合考虑病情资料,提出诊断假设。(4)动态观察病情变化以验证或推翻诊断假设。(5)判断因果关联。(6)正确对待临床工作的不确定性。内科思维并不要求掌握内科所有专业的全部知识,而是要求医师的知识结构有一定的广度和深度,具备综合、抽象、全面的思维能力。在消化科培训的住院医师需要掌握内科临床思维方法,才能深入理解消化疾病的特点,从而更好地完成培训任务[4]。

2 正确看待技术进步对临床思维的影响

先进技术正在改变学科面貌,如内镜技术的发展提高了消化病的诊治水平。更多消化道肿瘤得以早期发现,更多消化系统疾病可在内镜下微创治疗。然而,技术进步也带来一些消极影响。有些医师对辅助检查产生依赖心理,甚至认为内科基本功已经过时,一切都得依靠客观检查[5]。有些医师热衷于内镜操作,不愿意花时间与患者交流,忽略了作为医疗工作基石的“临床调查”,这些倾向令人担忧。顾名思义,“临床”医学强调的是医师来到床旁(Bedside)探望、检视患者的过程。无论技术如何发展,医师与患者充分沟通,通过视、触、叩、听等物理手段获得病情资料都是诊疗活动必不可少的基本环节[6]。这也是一个住院医师必备的临床基础技能,是所有临床工作的基础,这些技能不能因为技术的发展而丢弃。

新技术也为临床思维的发展提供了新的可能性。医学与工程学的密切结合使生命信息变得可视化和定量化。目前的技术不仅可以远程、实时监测患者的生命体征,还可以采集并分析心音、呼吸音、肠鸣音等信息,甚至可无创监测血气、血糖、电解质等生化指标。循证医学为临床思维研究提供了新的思路。应用循证医学的概念和方法,将病史和体征视为某一诊断试验,可计算其敏感性和特异性,辅以对试验前概率的估计,可计算疾病的试验后概率。通过这样严格的定量研究,可大大推动临床思维的教学和研究[7]。同时,大数据、真实世界研究、转化医学、精准医学、人工智能等思潮方兴未艾。这些学术思潮或是提出了获取和分析数据的新方法,或是促进了科研成果的转化,或是拓展了新的研究领域,是对临床思维和物理诊断的补充和延伸,为其注入了新的思想和生命力[8]。

3 临床思维训练重要性与难点

病史是诊断的基石。培养内科思维能力,采集病史最为关键,难度也最大。临床实践和研究表明,约半数疾病依靠特征性病史即可做出初步诊断[8]。即使不能确定诊断,病史也有助于缩小鉴别诊断范围,为后续检查指明方向[9]。高质量的病史和正确的临床判断有时甚至能够“起死回生”[10]。例如,一位老年患者曾因腹痛于急诊科就诊,接诊住院医师通过问诊得知腹痛发生极为突然,以至于患者能够清晰地回忆当时正在收看的电视节目。患者描述腹痛为一种刀割样剧痛,瞬间疼痛程度即达峰值,腹痛同时还伴有胸背痛,沿脊柱向下放射。根据上述症状特点,结合长期高血压、动脉粥样硬化的既往史,住院医师当即怀疑是“主动脉夹层”并进行CT检查,确诊后迅速转血管外科手术治疗,患者最终转危为安。

采集病史的能力必须在实践中加以磨炼。在日常工作中,患者叙述的病史常常是琐碎、凌乱和不完整的。医师要从这些原始资料中主动挖掘,进而分清主次、合理取舍、厘清线索,最终构建出病情发展的主要脉络,这就是“分析”与“综合”的能力,其中,内科思维发挥着不可或缺的作用。在住院医师规范化培训阶段,必须要求住院医师能够深入临床,独自管理患者,在实践中提高“分析”和“综合”能力,才能切实培养和完善内科思维。此外,在考核系统中,广泛采用的标准化患者、多站式考试等训练、考核方式反映出对病史收集和分析能力的重视。但这些方式距离真实的临床情境尚有一定距离,住院医师应珍惜在实际临床工作中每次接诊患者的机会,锻炼采集和分析病史的基本功,今后应进一步贴近临床考察住院医师采集和分析病史的能力。

时至今日,面向住院医师探讨诊断和决策思维的参考书仍显匮乏。大多数教科书只是提供了关于疾病的一般性规律,且按照由疾病到现象(症状、体征、异常检查)的顺序加以叙述。然而临床工作的本质是根据现象得出诊断或做出决策。同时,个体患者的多样性决定了照搬书本知识是行不通的。如德国哲学家莱布尼兹所言:“世界上没有两片完全相同的树叶”,每一位患者也都有其特殊性。身处一线的住院医师必须全身心地投入工作,“泡”在临床,认真搜集信息、整理资料,评估异常发现的意义,做出初步诊断后还要密切追踪随访,以验证或调整最初的判断。这种学习方法看似缓慢,但却能打牢基础,是住院医师积累经验,增长才干的必由之路。

4 消化系统疾病与其他器官密不可分

消化器官不仅发挥消化食物、摄入营养物质的基本作用,还有分泌激素、调节免疫、预防感染、参与代谢、维持肠道微生态等诸多功能,并借此与其他脏器建立千丝万缕的联系,共同维持人体内环境的稳定。因此,在消化科轮转的住院医师应注意,消化疾病对机体的影响并不局限于胃肠道,有时甚至对胃肠道之外器官的影响更为突出。住院医师不仅要熟悉消化系统症状,还要全面了解全身各系统的表现,并能从中进行分析和鉴别。

以消化科常见的胃食管反流病(Gastroesophage‐al Reflux Disease,GERD)为例,其原发病虽在消化系统,但对心肺系统也会造成影响。例如,GERD 患者的胃酸反流刺激咽部可引起慢性咽炎,进而引发慢性咳嗽;影响下呼吸道时还可引起哮喘;个别患者长期大量反流被误吸至肺内,甚至可造成肺纤维化。近年来,“脑-肠-微生物”生态轴异常导致的功能性胃肠病(Functional Gastrointestinal Disorders,FGIDs)日益受到重视。FGIDs 是消化系统最常见的一组疾病,患者数量极为庞大。我国人群FGIDs 的患病率约为20%,许多患者由于消化症状顽固而反复就诊。FGIDs 患者经过大量检查仍不能发现可以解释其症状的病因或病理生理异常。对很多医师来说这类疾病难以捉摸,常规处置无效,容易感到沮丧。患者则担心自己患了“检查不出来的疑难病”,频繁就诊消耗医疗资源且影响患者的生活质量,对家庭和社会也造成沉重的负担。

随着医学模式的转变,“生物-心理-社会模式”为更好地理解FGIDs 的发病、发展和转归提供了可能。目前认为FGIDs 是社会心理因素和胃肠道生理紊乱通过“脑-肠-微生物”生态轴相互作用的产物,多是全身性疾病而非局限于胃肠道。相当多的FGIDs 患者(尤其是顽固性病例)存在焦虑、抑郁等精神心理障碍,胃肠症状与心理疾病共同存在、互相影响。治疗FGIDs 不能只关注消化系统,还要重视和干预共病的心理问题,只有同时改善患者的心理状态和胃肠症状,病情才能得到良好的控制[11]。目前推行的住院医师规范化培训制度就是让住院医师在各科室学习、实践,拓宽内科思维,建立较为全面的诊断和鉴别诊断思路,有利于临床诊治工作的开展。

5 消化道症状表现突出的其他疾病

此外,住院医师在消化科轮转期间,切忌仅考虑消化系统疾病,需要建立如下意识:即某些其他系统疾病的消化道症状甚为突出或为首发表现,患者可能因此就诊消化科。倘若医学知识过于狭隘,会导致临床思维偏倚,造成误诊、漏诊。例如,慢性肾功能衰竭患者常有食欲减退、恶心、消瘦等情况,患者及家人可能误以为是消化系统疾病而来就诊。长期溶血性贫血可导致色素型胆石,进而可能引起胆绞痛、急性胆囊炎和急性胰腺炎。早期视神经脊髓炎患者由于延髓呕吐中枢受累,可出现顽固性呕吐,而神经系统症状却并不明显。这类患者常在消化科接受大量检查而无阳性发现,直至出现神经系统异常才获诊断。

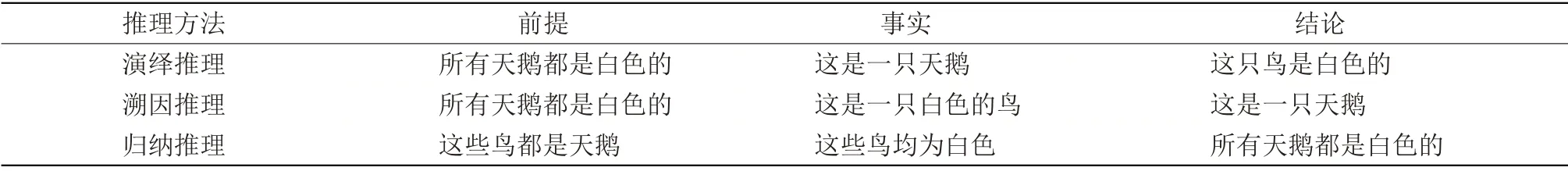

仅以消化科可能遇到的内分泌疾病为例,就足以说明培养住院医师全面的内科临床思维的重要性。甲状腺功能亢进可因胃肠道蠕动加快而引起腹泻,也可因胆红素代谢障碍而出现黄疸。甲状腺功能减退甚至可以大量腹水为首发表现。甲状旁腺功能亢进造成的高钙血症可引起急性胰腺炎。糖尿病酮症酸中毒和肾上腺危象可引起急性腹痛,有时酷似急腹症,少数患者甚至因此而接受剖腹探查,造成严重后果。究其实质,这些疾病本身并非疑难罕见病,确诊所需检查也并不复杂,之所以不能及时诊断,常常与医师知识结构不完整,临床经验欠缺,理论脱离实际有关。要突破这些局限,就要求住院医师熟悉内科其他专业的基本知识和理论,有意识地突破思维定式的影响,才能正确诊断这些疾病[12-13],这也是目前住院医师规范化培训的重点。临床思维以概念、判断、推理为形式,通过分析、综合、比较、分类等方法,达到对疾病的深层次认识。与其他思维活动一样,临床思维不能违反逻辑规律。临床思维常用的逻辑推理方法有3 种:演绎(Deduction)、溯因(Abduction)和归纳(Induction),见表1。这3 种推理方法,分别对应于临床资料的分析、综合和验证工作[14]。从这个意义看,要想提高诊疗水平,“一专多能”是包括消化科在内的各专科医师共同追求的目标,扎实的住院医师规范化培训有助于实现这一目标。

表1 演绎与溯因及归纳推理示例Table 1 Examples of deductive,abductive,and inductive inference

我们不应忘记内科基本功,不能丢弃内科临床思维。对初入医途的住院医师而言,掌握全面的内科知识、培养正确的思维方法显得尤为重要[15]。住院医师在掌握专业知识的同时,更要学会运用全面的内科思维来分析和思考疾病,依照“生物-心理-社会”医学模式来诊治疾病,才能更好地为患者服务。