不同病程水平半规管良性阵发性位置性眩晕患者手法复位疗效分析

2019-03-19鞠骏李进让邹世桢

鞠骏 李进让 邹世桢

良性阵发性位置性眩晕(benign paroxysmal positional vertigo, BPPV)是目前最常见的外周眩晕性疾病,终身发病率约为2.4%[1]。该病好发于女性,男女比例为1.5~2.2∶1,发病年龄集中在40~60岁[2],亦有研究报道发病年龄集中在50~70岁[3]。在BPPV三种分型中以后半规管BPPV(PC-BPPV)最为常见,水平半规管BPPV(horizontal semicircular canal BPPV, HC-BPPV)次之,前半规管BPPV(AC-BPPV)最少[2,4]。目前,对于该病的治疗以手法复位为主,多数患者均能取得较好的疗效。作为最常见的外周眩晕性疾病,HC-BPPV具有可在数周内自愈的特性,多数患者的病程在2周左右,也有1/3的患者病程超过1个月[2,4]。本研究拟通过观察不同病程HC-BPPV患者手法复位的近期疗效,探讨病程是否会影响HC-BPPV手法复位的治疗效果。

1 资料与方法

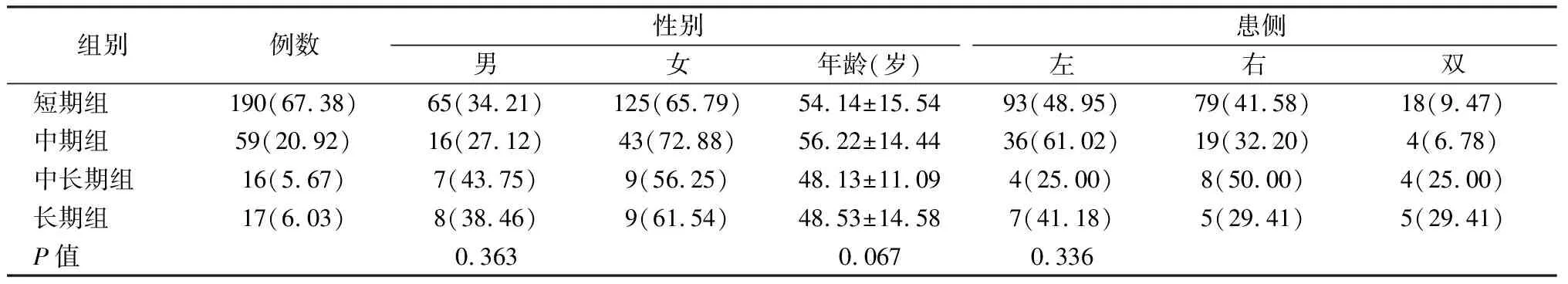

1.1临床资料 回顾性分析2009年10月至2017年12月经海军总医院耳鼻咽喉头颈外科确诊并予手法复位治疗的282例原发性HC-BPPV患者的临床资料,其中男96例(34.04%),女186例(65.96%);年龄20~89岁,中位年龄53岁;病程0.5天~8年,中位病程4天。2017年中华医学会发表的BPPV诊疗指南中将1周设为评判短期疗效的时间点[5],此外有研究按照4周为时间节点判断病程对预后的影响[6],故本研究按照病程将患者分为短期组(≤1周)、中期组(8~30天)、中长期组(31~180天)、长期组(>180天),各组例数、性别、年龄、侧别分布见表1。

表1 不同病程HC-BPPV组例数、性别、年龄及侧别分布(例,%)

所有患者均符合下列纳入标准:原发性BPPV,诊断符合2017年中华医学会良性阵发性位置性眩晕诊断和治疗指南[5];分型仅为HC-BPPV,可为双侧水平半规管受累;本次发病首诊为本院;发病以来无服用前庭抑制性药物、抗组胺或抗胆碱能类药物;患者自愿配合治疗及随访。

1.2治疗方法与疗效评估 患者的治疗及复诊均由接受过统一培训及考核的医生进行。患者初诊行2次复位治疗,治疗后3天、1周复诊时如果患者治愈,则不再行治疗,未愈(改善或无效)仍行2次复位治疗。复位方法为Barbecue复位法[7]或李氏复位法[8],现有研究已证明此两种复位手法在治疗的有效率方面不存在统计学差异(P>0.05)[9,10]。李氏复位法的具体方法(以右侧HC-BPPV为例):①患者右侧卧位于一张宽床上 (也可将两张治疗床并在一起);②待眩晕缓解后, 操作者站于患者背后, 用右手拉患者右手, 迅速翻转于左侧卧位, 保持该位置状态4分钟左右。

以首次治疗后3天及1周分别评估疗效,位置性眩晕消失则认为治愈;位置性眩晕和/或位置性眼震减轻,但未消失则认为改善;位置性眩晕和/或位置性眼震未减轻,甚至加剧则认为无效;治愈或改善则认为治疗有效,以此记录有效率。如果首次治疗后3天复诊时评估治疗改善或无效则重复相应复位治疗。

2 结果

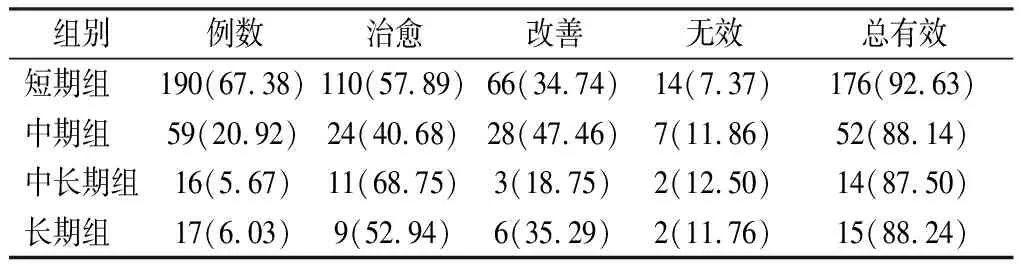

2.1复位3天后各组疗效比较 经手法复位后3天复诊时,短期、中期、中长期、长期组患者治愈率分别为57.89%、40.68%、68.75%、52.94%;改善率分别为34.74%、47.46%、18.75%、35.29%;治疗的总有效率为92.63%、88.14%、87.50%、88.24%;无效率分别为7.37%、11.86%、12.50%、11.76%。各组总有效率比较差异无统计学意义(χ2=6.216,P=0.100)(表2)。

表2 不同病程HC-BPPV患者手法复位后3天疗效比较(例,%)

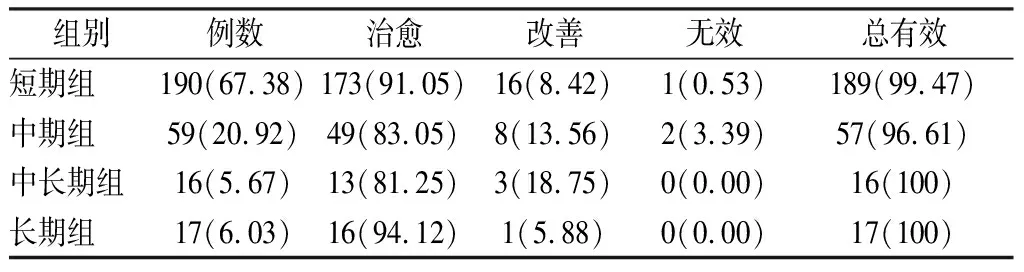

2.2复位1周后各组疗效比较 经手法复位后1周复诊时,短期、中期、中长期、长期组患者治愈率分别为91.05%、83.05%、81.25%、94.12%;改善率分别为8.42%、13.56%、18.75%、5.88%:治疗的总有效率分别为99.47%、96.61%、100%、100%;无效率分别为0.53%、3.39%、0.00%、0.00%。各组总有效率比较差异无统计学意义(χ2=4.500,P=0.200)(表3)。

表3 不同病程HC-BPPV患者手法复位后1周疗效比较(例,%)

3 讨论

HC-BPPV作为BPPV的一种常见分型,临床特点与其他分型无明显差异。临床就诊中,常有患者曾有BPPV既往史,未行治疗数日或数周内缓解,但亦有患者就诊前病史已长达数月甚至数年。造成病程差异的原因可能与BPPV患者的自愈性差异有关。关于BPPV的自愈机制目前有两种主流的观点:一是认为耳石微粒被内淋巴液及前庭暗细胞吸收,另一种观点则认为耳石微粒由于患者头部的运动无意间使其自行复位[11]。前一种机制较好地解释了BPPV自愈性的差异,即不同患者内淋巴液的耳石吸收能力不同;而后一种机制也有一定道理,即不同患者的耳石因内淋巴液的浓度不同而产生流动能力的差异,或部分患者因惧怕而避免处于眩晕的体位,从而减小了耳石自行复位的可能性。

有研究通过体外实验发现,青蛙耳石的吸收速率与钙离子浓度成反比[12],而绝经后女性由于激素水平的变化[12],血液中钙离子浓度增加,BPPV流行病学研究也发现男女发病率比率约为1.5~2.2∶1[2];本研究中不同病程组患者的性别无统计学差异(P=0.363),相反,病程超过1个月的33例患者中女性患者比例(54.55%,18/33)低于病程少于1个月者(67.47%,168/249)。可见,耳石在内淋巴液中的吸收过程可能更为复杂,性别是否是影响BPPV自愈性的原因之一有待于进一步研究。

有研究认为高龄患者BPPV复发率升高(P<0.05)[13,14]。本研究结果显示,不同病程的HC-BPPV患者在年龄方面并没有显著性差异(P=0.067),甚至长病程患者的年龄较短病程患者更为年轻。据此,年龄与BPPV的自愈性关系需要更多大样本的研究加以证实。

此外,BPPV部位的不同也可能引起自愈性的差异,有研究者通过前瞻性研究14例BPPV患者的自愈性,发现PC-BPPV(39~47天)比HC-BPPV(7~16天)需要更长的自愈时间[15],目前尚缺乏更多关于不同半规管病变所引起的病程或自愈性差异的相关研究,本研究仅观察了不同病程HC-BPPV的疗效,并未观察其他半规管BPPV的疗效,有待今后进一步探讨。

研究显示病程在4周内的BPPV患者与病程大于4周的患者手法复位治疗有效率差异无统计学意义(P>0.05)[1]。此外,有研究通过回顾性分析400例BPPV患者手法复位疗效,指出病程并不会影响疾病的预后(P=0.172)[16];而在一项对31例平均病程大于70个月的BPPV患者研究指出,通过手法复位,首次治疗的有效性可达到80.65%[17]。然而,也有研究指出,当按照1周、2周、4周为时间节点划分病程时,治愈长病程BPPV所需要的耳石复位次数较短病程BPPV显著增加(P<0.001)[18],手法复位后残余眩晕症状的发生率也与病程成正比[19]。为探讨不同病程是否会影响HC-BPPV手法复位的疗效,本研究比较分析了不同病程HC-BPPV患者手法复位的近期疗效,文中结果显示,病程≤1周及病程8~30天的短、中期组手法复位治疗后3天、1周的有效率无明显差异(P>0.05),且该2组与中长期组(病程31~180天)、长期组(病程>180天)的手法复位后3天、1周的有效率也无差异(P>0.05),可见不同病程对BPPV患者手法复位后近期疗效无明显影响。

总之,病程的差异并不会影响手法复位治疗HC-BPPV的效果,但病程的长短与BPPV患者自愈性高低的关系如何,尚有待于进一步前瞻性研究,而由于伦理的要求,很难进行前瞻性研究来要求患者不做手法复位治疗观察其自愈时间,可见,建立BPPV动物模型将有助于研究BPPV的相关机制,此乃今后努力的方向。