歌剧《这里的黎明静悄悄》宣叙调的运用与处理

2019-03-14

(河北大学,河北•保定,071000)

西洋歌剧作为一种音乐体裁,从建立的初期(16世纪末17世纪初)至今,宣叙调(或称为宣叙性语调)几乎贯穿于歌剧的声乐表达中。作为与咏叹调对应的一个重要概念术语,宣叙调是接近日常说话的朗诵性音调,也表达为介于歌唱和说白之间的声乐曲调,其使用目的大多是为交代剧情、推动歌剧情节不断向前发展。

宣叙调源于歌剧,兴起于意大利,宣叙调的创作和发展便是建立在意大利语基础上。意大利语单词通常以元音结尾、多音节、无音高变化的声调以及由音强构成的词重音等特点使之成为一种利于歌唱的语言。[1](P43-44)随着歌剧流传到世界各地,各国的作曲家们为了发展本国歌剧,都纷纷地从本民族的语言规律出发,探索和发展宣叙音调的有关问题。在歌剧不同类型的发展中,也存在大量对白或用说的部分替代宣叙调的部分(如法国的轻歌剧、喜歌剧等),或者逐渐地与咏叹调结合形成咏叙调亦或吟诵调来贯通全剧。

歌剧流传到中国,宣叙调问题至今都是作曲家创作时需要攻破的一个难点。中国汉语普通话的四声特点,虽带有音乐性和语调性,但是单音节、抑扬顿挫的字词声调,如何与音乐紧密熨贴、如何说透人物内心活动的所思所想、如何不拖沓地推动音乐的戏剧进展等,一直都是宣叙调创作中的突出问题。作曲家和理论家们也曾发表过高见,如:借鉴戏曲中处理腔词的关系;根据剧情适度增加些说白;或者直接写成旋律等,都得到了不同程度的探索和实践。但是若仿照戏曲腔词关系,如何借鉴和利用也是一个难题。中国戏曲建立之初是结合各地的方言,经过了几百年的发展源远流长,拥有着良好的群众基础。①中国歌剧在借鉴戏曲发展来的“民族歌剧”②,或者表达与戏曲内容、戏曲因素相关的剧目中,采用戏曲夸张的道白或说白等屡见不鲜。但很多与西洋传统歌剧形式相似的中国歌剧,宣叙调直接采取传统戏曲中腔词的咬字韵白等处理方式,则并不多见。而这类歌剧在已出现的剧目中,宣叙调的创作一直饱受观众和理论家的批评。

就基于汉语四声的音乐处理,赵宋光教授早在20世纪70年代末便撰文提到,“提醒声乐作曲者重视音节的重轻与四声是必要的。但语言音调毕竟是对音乐的限制而不是它的模本。如将语言音调摆到首要地位上来发挥,就必然阻碍音乐的发展,导致曲调的贫乏化、刻板化,导致它艺术性的退化凋敝。”[2](P290)而就聚焦中国宣叙调的创作,中央音乐学院李吉提教授曾强调“对这种外来形式(宣叙调)的消化,无论是作曲家还是观众、理论家,却都还需要经历比较漫长的过程。主要由于西方歌剧宣叙调的样式与中国汉语四声语调差异较大,当不少听众按照中国语音的朗诵规则听时,会觉得‘怪怪的’。”[3](P5)其后该文又指出,“是否就意味着解决问题的方法就是中国作曲家应该依照中国汉语四声的走向来写宣叙调呢?……我认为,事情并不那么简单。关键在于中国说唱式的音乐与西方宣叙调式的音乐语言,在审美取向就存在着很多差异。”[3](P5)

的确,中国宣叙调的创作和人们对其的审美都存在着一定的不足,也同样都需要提高。相信,经过大家多年来对中国宣叙调创作的强调和批评,现今每一个接到歌剧委约的中国作曲家在创作宣叙调时都应是非常谨慎和重视的。突破问题确实困难重重,但在进步就是一种希望。以唐建平作曲的歌剧《这里的黎明静悄悄》(以下简称《黎明》)为例,对其宣叙调的创作进行研究。

歌剧《黎明》剧本改编自前苏联作家鲍里斯·瓦里西耶夫于1969年创作的经典同名中篇小说,着重讲述了准尉瓦斯科夫带领两个班的女高射炮手驻扎在一个靠近小车站的村落,下士丽达回家看望儿子,在返回军营的路上发现了两名德国空降兵。为了阻止德军的行动,瓦斯科夫带领五名女兵去进行追捕,追到森林后发现是十六个全副武装的敌兵。派回去请求增援的战士丽莎由于焦急和惶恐,不幸身陷沼泽溺死。于是在敌我力量悬殊、毫无救援的情况下,准尉和四名女兵与德寇展开了斗智斗勇的殊死搏斗。最后,女兵全部牺牲,而负伤存活下来的准尉隐忍着悲恸,以擒获残余德寇结束了这场悲壮的战斗。作曲家唐建平依据戏剧情境的需要,在歌剧中对宣叙调语言的处理比较灵活,对语调和音乐之间的兼顾与取舍也都进行了全面的考虑。对此,笔者在基于西洋歌剧宣叙调处理的某些方式上,对该作具体片段突出的宣叙特点进行大致分类。需要指出的是这些分类之间并非绝无联系,不少都有相似之处,分类的目的意在以动态的方式指出该剧宣叙调写作中的运用与处理特点。

一、同音进行中对节奏的弹性处理

缘起意大利并对后世影响深远的意大利歌剧,其语音的无声调并且可以随着语气重音的变化对音节进行音高或节奏的自由拉伸与调整,因此宣叙调中以同音进行或者同音反复的方式出现较为普遍。若这种方式挪用到中国歌剧上来,一定程度上会抹平汉语字调的四声特点,但它在加快句式节奏的紧凑、突出人物语势中的整体情绪等方面有着突出的表达优势。如何在同音进行中通过节奏的变化和音高幅度的阶段波动,传达出人物说话时的语气与情绪,则归于作曲家对生活语言中的语气感悟,以及对词与调之间调和的艺术性处理。

谱例1取自歌剧《黎明》下半场标号30③《是你亲眼看见的》,戏剧内容是丽达向准尉报告她在树林里看见德国兵的情况,属于交代情节进程的宣叙调段落。该例宣叙中不少字声多采用同音进行,但在关键的字上通过节奏和音高的变化,突出了语言中与其相关的情绪状态。首先作曲家将准尉惊愕的状态发出的“什么”处理成逆分节奏并自由延长,并于第2小节在陡然下降纯四度的音位上,利用同音进行且密度加紧的语速节奏,以及最后与该句落尾的“兵”字,形成的上行大跳至高点位置,夸张地传递出准尉听到消息后的慌张语态与震惊神情。随后在第6-13小节准尉的思考与分析中,采取了以同音反复为主的、音高渐升的趋势,加剧凸显了人物的不安心态,具体来说:

第7小节的“冲锋枪”和第9小节“伪装衣”都处理成四分三连音的均分节奏,表现出对字词语速的强调。在字调上“冲锋枪”这三个阴平字处理成同音进行,而为了表现准尉心中的疑惑,将“伪装衣”的后两个阴平字刻意形成了上行的小三度。在其它字词节奏上,如“他们拿着”“还穿着”“什么地方”等采用的都是抑扬型节奏,字调也均用了同音进行,但作曲家却给予了语气节奏的细微变化,即:将“拿着”的均分节奏变化为“穿着”“什么”带附点的顺分节奏,使得在符合日常说话速率表达的同时,也突出了“穿”“什”的字位和人物吃惊的心理状态。其后出现的“树林里”的“里”字为上声,若按照说话状态本应将上拐的调抹去而以下降的调出现,但这里却是小二度上行。笔者猜想可能是作曲家是为了表示疑问的口气和显示整个语势的升调感。从谱例1可以看到,在音高上整体语势的音调是逐渐上扬的,除了开头一句首尾形成的跳进外,从第6小节末拍直到第13小节,准尉音区在“A-E”纯五度音程的框架内、以小三度跳进和级进的方式摆脱了自然调式中的音高运用,在逐渐到达高音点“E”音中突出了旋律进行中的不协和性,显示了语气的紧张感,因此这里的“里”字音高的提升就具备了可理解性。此外,该例虽出现多处变音,但整体音高却是建立在D调基础之上。

谱例 1:④⑤

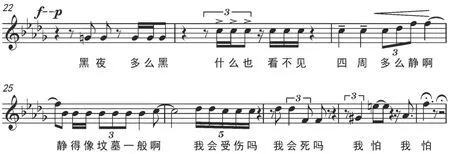

谱例2是嘉丽娅的宣叙调《我会流血吗》,戏剧表现的是在黎明等待敌人到来时女兵嘉丽娅的内心活动。嘉丽娅在剧中年龄最小、性格也较怯懦,为了表现此刻嘉丽娅心中的恐慌和不安,前两个小节带有一字一音同音进行的词语、或均分或前十六后八分的节奏,它们与休止的相间,传达出一种近似哭腔式的胆颤与抽噎。剧词“多么静啊”被处理成上升的音高,而后语调音高又低落下来,在第25小节的同音进行中利用节奏从十六分→八分三连音→四分音符的渐慢,传递出人物忐忑怀疑以及近似无望的感叹。此后,第26小节快速五连音急促的语速节奏、第27小节“我会死吗”形成的下行跳进,以及第28小节剧词“我怕”形成哆嗦感的两次上行大跳,它们在符合语调习惯中,强化了人物内心的低落情绪与害怕状态。

谱例 2:

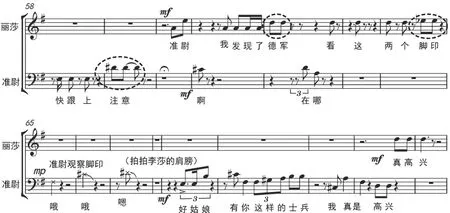

在标号34《我发现了德军》的宣叙段落中,同音进行的词语音调因音区高低点位置的不同,展现出人物说话时对个别字词的强调。如“注意”“德军”“脚印”都比前面字音高,它们处在语调的较高位置因而得到突出(谱例3中椭圆虚线标记)。此外,该例对个别字声的处理也兼顾了日常说话时的语调习惯,如“准尉”“在哪”“有你”“我真是”等。

谱例3:

二、宣叙语句中透露出的歌唱化音调

带伴奏的宣叙调(Recitative accompagnato[4](P1115))和干念宣叙调(Recitative secco,又称朗诵性的宣叙调或清宣叙调)是西洋歌剧宣叙调写作中常用的两种形式。不少中国作曲家为了避免创作的宣叙调听来“别扭”“生硬”,常常将宣叙调在乐队伴奏下处理成符合中国观众审美习惯的、充满旋律感的曲调。歌剧《黎明》中虽没有独立使用旋律性宣叙调,但作曲家会在与戏剧情境相关的地方,引用某些先前出现的旋律片段,或者使用与人物性格相关的音调或音程特点,使之以扩展和加强宣叙调中的旋律感,同时亦为人物增添一种希冀和美好的浪漫情愫。在歌剧下半场《我们的时刻到了》冉卡和丽达的宣叙语句中,采用是基于歌曲《喀秋莎》的音调特点。这里保留了原曲中“do si la si mi”⑥的旋法(见谱例4上方的标记),但风格、情绪、调式与原歌曲都大相径庭,它落入大调式的主音上,表达出进行曲风效果的刚正不阿、坚定不移以及誓言般的爱国情感。

谱例4:

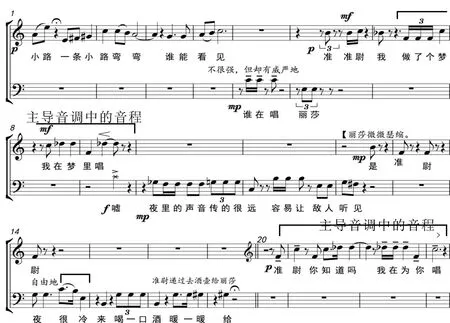

谱例5是下半场等待敌人到来时丽莎内心情感的流露。为了表现丽莎在梦靥里歌唱、哼咛,宣叙中呈现出具有俄罗斯歌曲《小路》音调特点的零碎片段。在丽莎和准尉的对话交流中,为表达丽莎在梦中醒来的模糊意识、又似见到准尉的羞涩心态,将第6小节“准尉”的“准”字先行一步出现。第7小节去声字“梦”和第9小节“唱”字,为符合说话的语感以及对这两个字眼的强调,都形成了与前字上行纯五度或小六度的跳进。从第7小节后半拍至9小节仅出现三个不同的字高,其音程构建是小六度框架内纯五度加小二度,它与全剧的巴扬主题(笔者称为“忆念主题”⑦)中主导音调中的音程特征恰巧相符。同样在第20小节最后一个八分音符到第23小节,也采用了主导音调的音程方式。此外,该例在准尉的宣叙语句中,作曲家也将重点的字词进行了斟酌,如第10和11小节之间的“很远”和第12小节的“听见”。其中,第14小节“很冷”也处理成下行跳进的小二度加纯五度的音程方式,“很”字是上声,作曲家略去了上拐的音调部分,同时它的节奏特点,即单拍子前附点的节奏组合,以及其后“喝一口酒”的语调处理,都是源自准尉在剧中表现出的憨厚木讷的动机型态。由此可以看出,谱例5在对人物宣叙语言的处理上,以及对人物当下状态透露的心理和性格特点等均进行了有机的融合。同时亦可看出,这段宣叙调在兼顾日常说话的口吻下对主导音调或动机特点的有意使用。这不仅发挥出宣叙中隐现的音乐感,也体现出主导音程在剧中的强大控制力。

谱例 5:

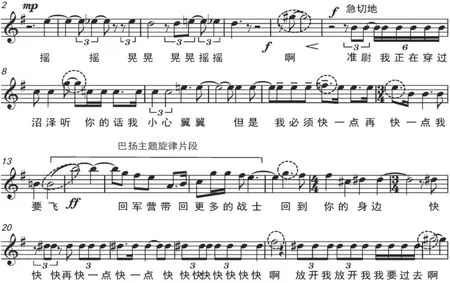

标号52《丽莎之死》开始的声乐片段,其中第13-17小节显示出巴扬主题中的旋律片段(见谱例6上方标注),似表现丽莎在艰难行进中内心所寄予的美好期待。为表现出丽莎穿越沼泽地带时摇晃的身姿和疲惫状态,谱例6的起始处理成小二度级进的上下环绕,使得语调充斥着紧张与严峻的气息。整个宣叙在同音反复、抹去四声字调为基础的表达中,着重通过语速节奏感以凸显人物的内心状态,其中对个别字的突出(如第8小节“听”、第11小节“快”、第13-14小节“飞”、第17小节“回”,第23小节“啊”字等,谱例中圆圈标出),更加展现出丽莎在赶路中急切、慌张、气喘等状态感。

谱例6:

三、彰显音乐性中兼顾的汉语语调

宣叙调中将音乐性与语言韵律进行妥善结合对作曲家来说并非易事,唐建平曾表示“单纯追求艺术化将每个字韵归音都平均安排的完美固然好,但有时也会使音乐的铺陈显得拖沓,戏剧的结构弹性受到影响。”[5](P71)而单纯追求音乐性又会违背人们聆听语言时的字调表达,因此“处理词韵声调的问题,包含着艺术创作中如何把握艺术性和生活性的深层问题。”[5](P71)对于宣叙调中音乐性的体现通常来说会整体表现出口语化或语感节奏般的歌唱效果,或者将宣叙调融入乐队与之一起形成整体戏剧情绪的音乐推进与表达。如此方式,宣叙语调如果能够展现日常语言习惯的同时,兼顾到全剧音乐主题音调中常用的音程与动机,或者人物性格中的节奏特征,那将会是巧妙并具有创意的,同时也会加强全剧音乐素材的凝聚性。前文谱例5即是体现这类宣叙音程与主题音调特征相关的一种处理方式。

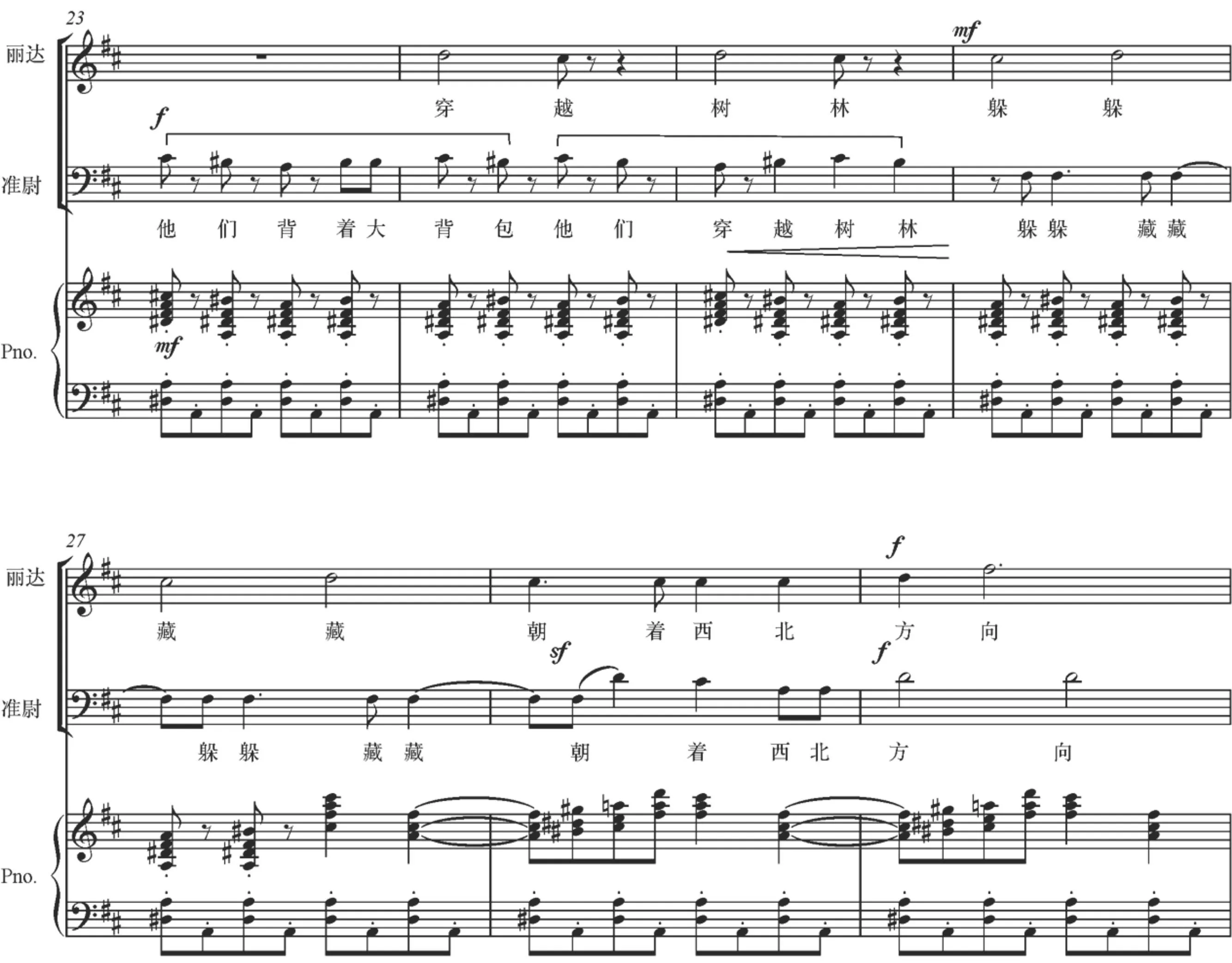

谱例7戏剧内容是丽达向准尉汇报她看到了德国兵,两人对德军出现的目的同时进入思考的二声部宣叙片段。观察准尉声部可以看到,开始他的宣叙与德国兵在剧中出现时的歌调相似,即与休止符间插形成的短促的断续演唱方式,用以表现准尉分析思考时的机敏与警备的内心状态。此处准尉的音调在二度环绕的级进中以六拍为一组进行反复,强调了节奏的动态循环,同时也兼顾了语句开始和落音的词调感,如“他们”“背包”“树林”,以及后续第28小节“朝”字的处理。此外,在宣叙进行的同时乐队在中低音区同步跟随的节奏特点,以及用定音鼓不断敲出的均分节奏音型模拟出敌人悄然前进的步伐,都烘托出并加剧着宣叙调所传达的神秘与紧张气氛,使得该片段中宣叙与乐队互为一体,彰显出整个段落的音乐感知和戏剧效果。

谱例 7:

谱例8取自上半场准尉《检查内务》的场景片段,该戏剧内容是班长丽达对准尉不合理的要求进行反驳。这里作曲家为符合说话时的语调习惯,将“准”“里”“女”的“上声”处在音高中的低点位置,第38小节“服”字的“阳平”声调给予小三度的跳进。第37小节“一项指令”中的“一”字处在高音点上,突出对指令的强调,而这四个字连在一起其使用的音调与表现准尉木讷的形象近似(见谱例5中“很冷”的音调处理),似表现对准尉性格中刻板一面的回击。虽然“令”字牺牲了四声的字调感,但并不影响整体词义的表达。其后第40-41小节,词句安排在均分的三连音节奏内,通过一字一音级进上行的音调处理加快了语速节奏,推进了即将要强调的“晾晒内衣”几个字眼。在“晾晒内衣”四个字中,“晾晒”和“内”三个字都是去声,声调中将“晒”字都处在“凉”字的低位,其中的第41小节形成了下行小六度音程的夸张处理,而后第42小节同样是去声的“内”字又跳回到“晾”字的同度音高。这种去声字之间大跳一般来说是不太符合语音习惯的,但巧妙的是,这里每个字音后都留有一个休止,而每处的休止不光起到语气的加重和突出,更是将三个连续的去声字用节奏的断分,让音调和语言在进行中予以可理解性。

在调式上谱例8为g小调,第40小节宣叙调从g小调调式五级音开始,形成了旋律小调上行音阶的快速言说,仅在第43小节第二个“晾”字采用了自然音外的、上小二度的变化音。这样提升的半音突出了变化,也加重了语气。谱例8中整体音高的使用以降E、D、G三个音最为突出,而此三音来源于巴扬主题和准尉动机中的音高素材,在节奏的组合形态中又隐现出准尉的个性形象,因此宣叙语调中透露的音乐感知是凸显的。

谱例8:

谱例9是下半场等待敌人到来时丽达内心情愫的表达。宣叙音调在一字一音的节奏和纯朴的降b自然小调的音阶内,将旋律音程小二度、小三度、纯四/五度和小六度放置在小七度音域范围中游动,在单薄的乐队陪衬下使宣叙调兼具着口语化与旋律性,同时又充满着浓厚的母爱深情。

谱例9:

结 语

宣叙调作为歌剧常用的程式之一,在歌剧《黎明》中保留了下来并予以用之。尽管在该剧中也存有某些地方语言音调表达得不妥善,但我们可以发现这部歌剧较之作曲家以往的歌剧,在没有利用中国戏曲道白的形式下,对西洋歌剧中常见的宣叙调处理方式进行了积极有效地斟酌与探索:如在同音进行中通过语速节奏的伸缩处理以及短句之间的音高渐升或渐落的趋势,以凸显人物语势中暗涌的情绪;或在宣叙调中将字音的四声恰当地融进音乐中主导音调的音程关系,以及在适当的位置引用已出现或将要出现的旋律片段,以显现音乐中素材的凝练和统一,从而有利于音乐结构力的获取;再或将宣叙调与管弦音响在交织与互为衬托中完成特定情境下的宣叙段落,以突出音乐的整体感知等。

实际上,宣叙调这种欧洲歌剧常用的声乐形式,在18世纪至19世纪中叶以后不同国家、民族以及作曲家的歌剧创作中呈现出不断探索或弃之不用的迥异现象。中国歌剧近一百年的发展,宣叙调创作也表现出不同的方式与特点,至今仍处在对其的反思与探索中。至于歌剧的音乐形式是否一定要用宣叙调,究竟怎么用,采用的话又该如何让它在语言与音调之间进行有效结合等,一直以来都是作曲家、理论家不断探讨的重要问题。笔者认为艺术毕竟需要夸张,宣叙调的表达纵使顺耳但也不会如人们日常说话一般。就像中国各地的方言对于非本地区的人们来听也未必顺耳和舒服,因此观众对于宣叙调的接受需要有个过程,更何况中国作曲家们一直都在积极努力的改进,宣叙调的创作也日益提高,我们现今更应抱有一种乐观的态度,积极捕捉、挖掘中国歌剧宣叙调创作中探索进步的地方,而不应再沉溺于过去相似的单一批评之下,或如以宣叙调创作的不足,进而对音乐的整体创作乃至整部歌剧的创作进行抱怨或不必要的诋毁。而对于宣叙调在歌剧中的有无,我们应本着突破一切程式的藩篱,遵循一切的音乐表达都是为戏剧的需要而存在,无需将不同音乐形式进行泾渭分明、教条化的区分与对待。创作中可以是宣叙与咏叹相融形成咏叙调,可以保留说白,亦可将叙事写成旋律化的歌调,亦或将宣叙调与乐队声部交织交融,形成整体的音乐统一与推进感,进而弱化置于前景中的宣叙调等。而这所有的一切手法和处理方式都应在遵循剧中人物情到深处的自然流露中兼顾语言的字调、词调和语调感。

注释:

①作为中国古老的代表性剧种之一的梨园戏,其源便可追溯至“南宋庆元年间陈淳所述的戏剧演出活动。”汪照安:《梨园戏音乐概述》,《音乐艺术》2000年第1期,第25页。

②这里是狭义的概念,指在借鉴民间戏曲的基础上带有板腔体结构特点的中国歌剧,如歌剧《白毛女》《小二黑结婚》等。

③该歌剧剧本分为上下半场,内部无分场分景的设置。作曲家唐建平为使音乐与戏剧内容关联的紧密,在对音乐表现的戏剧铺陈上设置了贯通全剧的系列小标题,这些标题仅仅用来提示音乐戏剧叙事的大致脉络,并不是严格的音乐分曲。

④本文谱例中的小节数对应该剧第二轮演出版本总谱中的小节数,如下同。

⑤因笔者从作曲家唐建平手中借来的乐谱(2015年谱曲,未出版)中的歌词没有标点符号,所以本文中例举的谱例中的歌词也未添加标点符号。

⑥这里以首调的唱名法方式表示。

⑦“忆念主题”是笔者根据该主题在剧中的特点进行的命名,可另见笔者它文。