从《阿里亚德涅在纳克索斯》看施特劳斯的歌剧创作

2019-03-14

(西安音乐学院,陕西•西安,710061)

作为19/20世纪之交至20世纪中叶西方音乐生活中一个引人瞩目的人物,理查德·施特劳斯(Richard Strauss,1864-1949)及其音乐经历了一个复杂曲折的理解和接受过程。

施特劳斯音乐创作的中心领域是乐队作品(含交响诗)、歌剧和艺术歌曲。与交响诗作品相比,施特劳斯的歌剧创作开始较晚,在一定程度上可以将交响诗视为歌剧创作的技术和风格准备。施特劳斯共创作了15部歌剧,《莎乐美》(Salome,1905,德累斯顿初演)之前的《贡特拉姆》(Guntram,1894,魏玛)和《火荒》(Feuersnot,1901,德累斯顿)是作曲家继承并摆脱瓦格纳的传统和影响,追求自我风格的探索时期。此后的3部歌剧《莎乐美》《埃莱克特拉》(Elaktra,1909,德累斯顿)和《玫瑰骑士》(Der Rosenkavalier,1911,德累斯顿)是作曲家最具影响力的作品,其中前两部显示了世纪之交作曲家大胆激进的技法和风格探索,《玫瑰骑士》则回归优雅稳健的音乐传统。从《阿里亚德涅在纳克索斯》(1912/1916)开始,施特劳斯又创作了10部歌剧,基本延续了《玫瑰骑士》的音乐风格。

相关文献显示,施特劳斯的作品在其生前,尤其在20世纪上半叶属于德国乃至西方音乐舞台上最具影响力的创作之一。1911年1月,当歌剧《玫瑰骑士》在德累斯顿上演时,帝国铁路从柏林开出专列运送狂热的观众,这一盛况从一个侧面说明了其创作的社会影响。“二战”以后,施特劳斯作品在国际音乐舞台上热度不减,但在专业音乐研究中,其作品评价则经历了一个矛盾-否定-肯定-忽视-正视的曲折发展过程。[1](P77)这种现象:一位专业音乐家及其作品在社会接受和专业研究两个领域获得如此不同评价,尤其是专业领域对此态度暧昧且多变的事实,需要进行深入的思考。本文以施特劳斯代表性的歌剧《阿里亚德涅在纳克索斯》为例,通过探讨该剧的故事情节和剧本构思、歌剧结构和音乐特色以及代表性的唱段《尊贵的公主》(Großmächtige Prinzessin),发掘该剧的历史及审美价值,进一步反思施特劳斯的歌剧创作。

一、《阿里亚德涅在纳克索斯》歌剧情节和剧本构思

《阿里亚德涅在纳克索斯》(Ariadne auf Naxos)是施特劳斯和胡戈·冯·霍夫曼施塔尔(Hugo von Hofmanns-tahl,1874-1929)这对歌剧史上的黄金搭档合作创作的6部歌剧中的第3部。该剧有两个版本,第一版作为莫里哀和吕利的芭蕾舞喜剧《贵人迷》(Le Bourgeois gentilhomme)的终曲(TrV 228)于1912年在斯图加特首演;由于此次演出效果不佳,两位作者将该作进行改编,以一个“序幕”替代了芭蕾舞喜剧,将故事背景移至18世纪的维也纳,并于1916年在维也纳首演(TrV 228a,Op.60)。

该剧1916年的版本由两部分组成,即“序幕”和“歌剧”。序幕展示了“歌剧”演出前舞台上紧张混乱的场景,而“歌剧”则设计为一部“戏中戏”结构。歌剧情节梗概如下:

“序幕”展示了这场“奇特”演出的缘由:一位维也纳新贵准备在自己的豪宅中招待贵宾,并为晚宴之后定制了一部正歌剧新作《阿里亚德涅在纳克索斯》。音乐教师和作曲家在演出前一刻得知,该富豪决定在正歌剧演出后,再上演一段歌舞《不忠实的策尔比奈塔和她的四个追求者》(Die ungetreue Zerbinetta und ihre vier Liebhaber),最后以一场焰火表演结束欢聚,作曲家对这种不尊重其创作的决定非常震惊和愤怒;在演出前三分钟这位新贵再次突发奇想,决定将两场演出同时举行,作曲家在惊骇和无奈之下删减自己的作品,同意两场剧目同时演出。

“歌剧”部分:在孤寂荒凉的纳克索斯岛上,被丈夫忒休斯遗弃的阿里亚德涅(女高音)悲痛欲绝地躺在岩洞前,等待着死神的降临。此后插入喜歌剧情节,策尔比奈塔(抒情花腔女高音)希望用音乐和舞蹈安慰痴情的阿里亚德涅,使她重新振作起来。策尔比奈塔和情人们跳着欢快的舞蹈,唱出了《高贵的公主》这一大型唱段,但阿里亚德涅对此熟视无睹,难以走出被遗弃的悲痛。正在这时,青年酒神巴库斯(Bacchus)驾船来到岛上,阿里亚德涅将巴库斯误认为带领自己到达彼岸的死神,而巴库斯则认为前者是使自己获得新生的仙女。两人紧紧拥抱在一起,祈祷永恒的幸福。

整部剧本中凸显了霍夫曼施塔尔追求的“内在变化”理念(die innere Verwandlung):演出形式多次改变、作曲家态度的改变、阿里亚德涅的转变、巴库斯的新生等都依赖于一种难以捉摸的、非理性的本能,而在策尔比奈塔身上,这种本能则以一种生动、鲜活的方式表现出来。在这层意义上看,策尔比奈塔是这部歌剧的核心角色,在她身上体现着霍夫曼施塔尔的社会理想和艺术认同,这一构思也得到了施特劳斯的共鸣并在其音乐中得以反映。

二、歌剧结构和音乐特色

以上的剧情构思——英雄性的正歌剧与轻松诙谐的喜歌剧同台,古希腊神话与巴洛克风格交叠,圣洁的阿里亚德涅与人性的策尔比奈塔的对比——要求一种多样化的音乐风格。

与歌剧“序幕”中的现实场景和情节相适应,施特劳斯使用了一种轻快的、说唱性质的喜歌剧风格。“序幕”结构以歌剧剧情为线索,在音乐上采用了通谱式写作,歌剧中几个非常重要的主题片段在乐队序曲里预先出现。在“歌剧”中,作曲家吸收正歌剧和喜歌剧的结构和风格特色,将二者巧妙地融为一体。

在这部作品中,角色形象的“暗示”、材料的“引用”和“嵌入”等手法对剧情展示和音乐表达具有重要的作用。

剧中“作曲家”的形象隐含着莫扎特的影子,饱含着施特劳斯对这位大师的敬意。面对其作品被任意篡改时,他悲愤和绝望的唱词——人类蛇蝎一样卑鄙恶毒的向我们狞笑着……我为什么要活在这个与我毫不相干的世界——又受到毕希纳(Georg Büchner,1813-1837)《沃采克》(Woyzeck)中某些场景和表现——每个人都是堕落的——的影响。

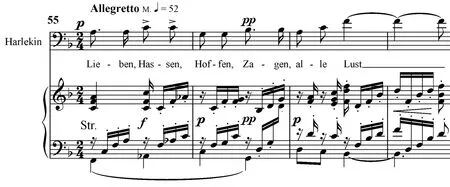

在歌剧音乐中,施特劳斯最为欣赏的作曲家——莫扎特——的影子同样存在,策尔比奈塔的追求者哈尔雷基茵的唱段《爱情、厌恶……》就建立在莫扎特《a小调钢琴奏鸣曲》(KV 331)第一乐章变奏曲主题基础上(见谱例1)①。

谱例 1:

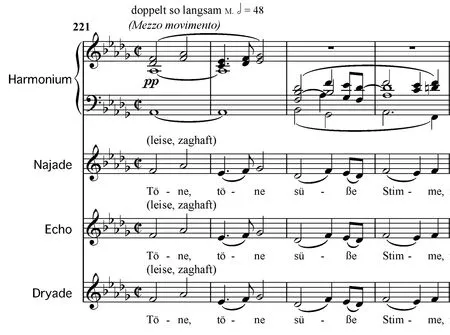

而仙女们的合唱《甜蜜的声音》则直接引用了舒伯特《摇篮曲》(D 498)的主题(见谱例 2)。[2](P194-204)

谱例 2:

由于与歌剧剧情发展相融合,以上材料“引用”和“嵌入”在听觉上毫无违和之感。表面上看,这是施特劳斯对古典大师的尊崇与致敬,而在更深意义上来说,这种“暗示、引用和嵌入”可以理解为作曲家对渐行渐远的古典传统的珍视和依恋,这一点在歌剧最为光彩的唱段《尊贵的公主》中表现得淋漓尽致。

三、策尔比奈塔及其唱段《尊贵的公主》

《尊贵的公主》是歌剧中最具轰动效果的一个唱段,也是世界歌剧舞台上抒情花腔女高音声部不可多得的巅峰之作。在该唱段中,作曲家将花腔女高音精湛的歌唱技巧和戏剧角色塑造融为一体,使策尔比奈塔成为这部歌剧,乃至整个西方歌剧舞台上一个熠熠生辉、雅俗共赏的艺术形象。

为了让阿里亚德涅忘掉过去重新振作起来,策尔比奈塔将她的四位追求者赶走,唱出了这段12分钟的惊世之作。

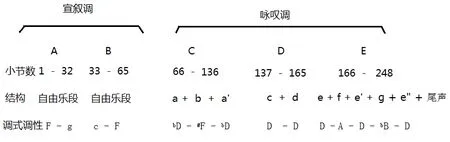

该唱段共计248小节,由宣叙调和咏叹调两部分组成,宣叙调分为两段,咏叹调分为三段。全曲结构示意(见图示)。

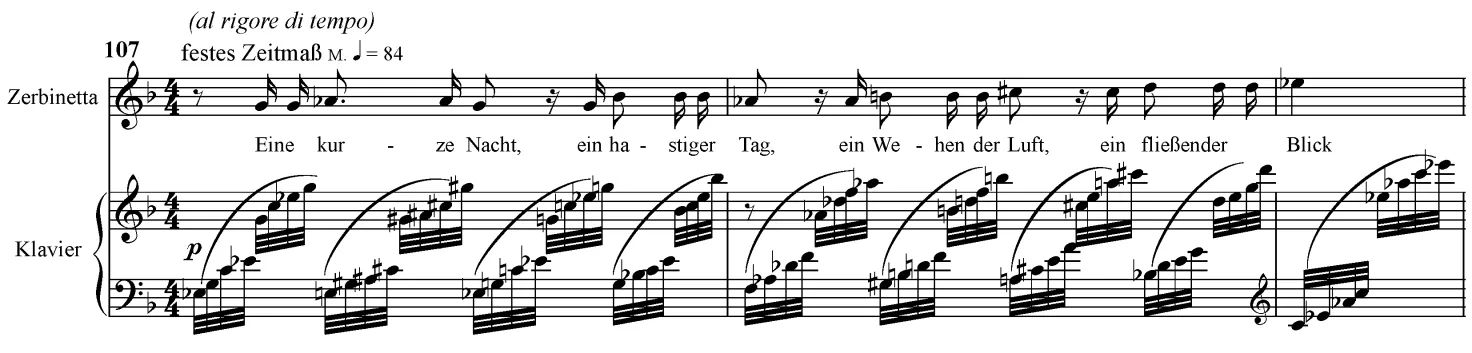

从剧情和音乐结构上看,这首宣叙调和咏叹调融为一体。宣叙调为说唱性质,音乐较为自由,但表演时应该严格遵守谱面节拍节奏。宣叙调的A段较为平稳,面对美丽高贵、痛苦绝望的公主,貌似“轻浮、浅薄”的策尔比奈塔站在女人的角度,安慰着阿里亚德涅:“你难道不想要一位知心人?”该段在音乐形式上吸收了早期意大利歌剧通奏低音宣叙调的特点,主要使用钢琴伴奏;B段情绪较为激动多变,策尔比奈塔向公主诉说着自己的生活哲学:善变是男人的本性,自己已经习惯了寂寞和孤独。即使被不忠实的人遗弃放逐,她也从未懊悔,更未诅咒这一切;“一个短暂的夜晚,一个匆忙的白天,一阵微风、一抹流波就可以改变他们的心。但是,我们能避免这种残酷、迷人,又难以捉摸的转变吗?”施特劳斯用描绘性手法加强声乐中的歌词表达,突显了复杂多变的情绪变化(见谱例3、4)

谱例3:

谱例4:

咏叹调部分是策尔比奈塔的自我独白。咏叹调C段用带再现的三部曲式写成,其中a乐段是朴素的维也纳圆舞曲风格(见谱例5),b段则加入了华丽的装饰。两种音乐风格的组合暗示了策尔比奈塔忠实而又诡诈的复杂性格。

谱例 5:

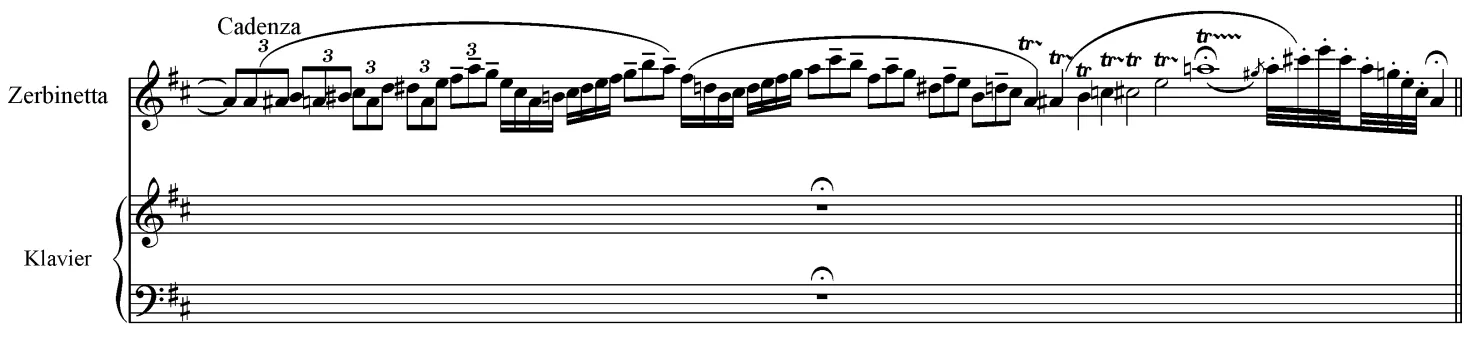

咏叹调D段是一个谐谑性段落,策尔比奈塔风趣的清点着众多情人,感叹不可思议的“转变”带给她的“惊喜”。在段落结尾,炫技性的华彩段使她活力充沛、光彩照人的艺术形象得以深化(见谱例6)。

谱例6:

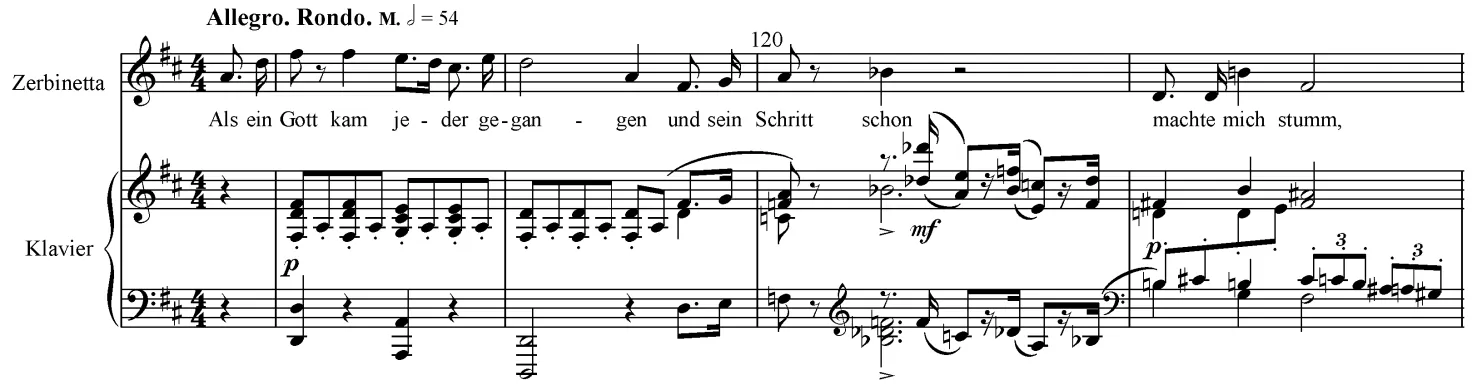

咏叹调结尾E段是一首欢快的回旋曲,这也是大型作品末乐章的一个常规。策尔比奈塔回忆着每次爱神来临时的幸福:“每个男人到来时都像神仙,他的脚步使我哑口无言,他亲吻着我的额头和脸颊,于是我被爱神俘获而改变。”该段主部e主题带有凯旋性格(见谱例7),音乐结构较为规整。

谱例7:

第一插部f较短,类似于一个器乐间奏,其音乐素材由主部发展而来;第二插部g篇幅较为长大,向下方大三度的转调带来音乐色彩的变化,大篇幅的花腔段落给人一种晕眩之感。此后,主部以变奏方式第三次出现,声乐中长达16拍的d3将音乐推向光辉灿烂的结尾。

通过以上分析可以看出,在这首宏篇巨作的唱段中隐含着传统四乐章奏鸣-交响套曲的结构框架。宣叙调(A+B)和咏叹调C、D、E段分别对应传统奏鸣曲的四个乐章。其中宣叙调两个段落的调性安排(F-c)和“平稳-激动”的情绪变化与奏鸣曲式乐章的调性布局和戏剧性表达具有异曲同工之妙。在咏叹调中,C段的歌唱性特点和三段式结构,D段谐谑性的表达,尤其是回旋曲性质的E段,都与传统奏鸣曲二、三、四乐章的风格、结构乃至表现上具有内在的相似性。

四、歌剧《阿里亚德涅在纳克索斯》的艺术内涵及风格、价值评价

作为产生于施特劳斯风格转变之后,融正歌剧和喜歌剧于一体的作品,《阿里亚德涅在纳克索斯》经历了历史的考验,时至今日仍然是世界歌剧舞台上最受欢迎的常规保留曲目之一。但在一些学者的笔下,它和施特劳斯其它歌剧作品一起被指责为“二流货色”,“耸人听闻的卖弄”。作曲家本人甚至被怒斥为从一开始“便显露出感觉的粗俗,显露出对戏剧真实价值的极度玩弄不恭”。[3](P288)如何对待这两种截然不同的评价?对歌剧剧本及音乐表现的探讨可以提供某些参考。

(一)歌剧立意对歌剧结构和音乐表现具有引领作用。

王国维认为:“词以境界为最上。有境界则自成高格,自有名句。”[4](P3)“立意”在歌剧中的作用类似于“境界”的意义。一部作品是否直面人性,直面时代深层问题,以一种严肃的态度对此进行艺术化的阐释并试图寻找突破是衡量作品立意的重要标准之一。霍夫曼施塔尔的剧本具有深刻的社会和心理基础,贯穿着其艺术理念和精神追求,这种立意应该在世纪末维也纳社会和文化思潮的历史语境中加以理解。

从19世纪下半叶到20世纪初,奥地利基本是在社会与政治的变化和解体中度过的。普奥战争(1866年)的失败意味着奥地利帝国的解体,卡尔·鲁埃格(Karl Lueger)当选为维也纳市长(1895年)标志着奥地利自由主义立宪政治的失败,第一次世界大战的溃败直接导致奥匈帝国的瓦解,在此之间则是大大小小的民族纷争、政治斗争和社会乱象。在一个混乱无望,甚至濒临崩溃的现实社会中,以霍夫曼施塔尔为代表的19/20世纪之交奥地利文化精英试图通过自己的方式改造传统,为灵魂寻找一处栖居之所。

霍夫曼施塔尔在浸淫着资产阶级审美-贵族传统的家庭中长大,他的性格中从不缺乏古典主义的理性和唯美主义的优雅(阿里亚德涅正是这一传统的体现),而世纪之交奥地利和维也纳自由主义的失败和混乱无望的社会现实使这种精神追求变得模糊而苍白。在现实的压迫下,“‘理性之人’不得不让位于内涵更加丰富,但也更加危险和易变的生命,暨心理之人(psychological man)。”[5](P2)霍夫曼施塔尔认为:对本能的肯定,可以为审美者重新开启大门,使其注重并立足于现实社会生活;通过坦然接受事物和生命的多元性,展示其各部分潜在状态及其发展转化,冲突就被引向了和谐。[5](P16-18)

在霍夫曼施塔尔的创作中,以上将“冲突引向和谐”的过程是通过“永恒的转变”(Die ewige Verwandlungen)这一生命原则完成的。霍夫曼施塔尔在《英国风格》(Englischer Stil1895)一文中借助喷泉表达了这一理念:

谁如果寻找僵硬不变和现成的,总是会抓空。万事万物都处于持续不断的运动状态,是的,万事万物都和喷泉的滞留水柱一样,极其缺乏真实的存在,喷泉中不断冒出无数水滴,又有无数水滴不断向它奔流而去。我们的眼睛造成关于喷泉的幻觉,我们必须以同样的眼睛注视人的生命:因为其举止和行为之美正在于无数振动的刹那交融。[6](P18)

在这部歌剧中,戏剧结构、故事情节和人物命运的发展佐证了剧作家以上理念。歌剧“序幕”中,未曾出现的富豪具有一种不可理喻的多变性格。他在演出前一再改变本来的计划使舞台陷入一片混乱,当晚的演出就必须抛开原来的设计而在一种非理性的本能的支配下完成。

“歌剧”演出中同样充满不可预料的发展和变化。歌剧女主角阿里亚德涅似乎是传统意义上“美”的象征:她美丽而纯洁、忠贞而执着,丈夫的遗弃使她万念俱灰,但她仍坚守自身,只想早日进入纯洁的“死亡之国”;策尔比奈塔则是一个现实生活中追逐生命本能的人物形象:她热爱生活,即使受到伤害也从不灰心;她渴望爱情,即使在爱人的怀抱中,她同样渴望着一种难以捉摸的自由;她的一半是真诚忠实,另一半又是疯癫诡诈,她渴望一种永远使人不安的惊奇和新鲜。

表面看来,策尔比奈塔没有说服阿里亚德涅,但歌剧的结局——阿里亚德涅投入巴库斯怀抱——则暗示着,下意识的本能挽救了阿里亚德涅,也使巴库斯得以新生,世界获得了和谐。对现实困境的突破在歌剧中得到了艺术性表达。

(二)音乐技法与风格的理解和评价

应该注意到,除了作曲家自身审美趣味等原因外,施特劳斯在《玫瑰骑士》中饱受争议的音乐风格转变与霍夫曼施塔尔具有密切的关系。资料显示,在两人合作完成《埃莱克特拉》以后,霍夫曼施塔尔明确表示,他希望作曲家采用传统风格为其后的《玫瑰骑士》谱曲。在《阿里亚德涅在纳克索斯》中,《玫瑰骑士》的风格得以延续和发展。

在歌剧中,音乐材料的“引用”和“嵌入”,对古典曲式结构的借鉴等手法,均可以在剧本内容中找到依据。“序幕”中的喜歌剧风格,“歌剧”中莫扎特、舒伯特音乐素材的引用、阿里亚德涅和巴库斯的正歌剧演唱风格,尤其是《尊贵的公主》中奏鸣交响套曲结构,返始咏叹调和圆舞曲素材的引入等,无疑是剧本中神话与现实、正歌剧与喜歌剧、传统与“当下”、严肃与诙谐、阿里亚德涅与策尔比奈塔、忒休斯与巴库斯等对应元素在音乐中的体现,二者彼此交织相得益彰。

策尔比奈塔这一角色的音乐塑造显示了作曲家对剧本的理解。如果孤立阅读并从表面理解歌剧剧本,该形象很容易被理解为“一个水性杨花的女人,她不停地变换性伴侣,并且乐此不疲。”进而认为她“代表着瞬息万变的自然和情欲横流的低贱的人生,阿里亚德涅则代表相对不变的道德原则和充满尊严的高贵的人生”[7](P93)。但如果将其置于历史语境中并结合霍夫曼施塔尔的艺术认知可以看出,策尔比奈塔这一形象的确是阿里亚德涅的对立面,但她同时代表着一种激情活跃、情感丰富、全身心投入的生命存在,显示了人类天性中的本能因素可以赋予人力量去摆脱唯美主义的牵绊和自恋感伤的麻木。正是这种摆脱苦难,追求“永恒幸福”(死亡)的本能,使阿里亚德涅走出痛苦绝望、自我囚禁的牢笼,获得了真实的生活与爱。通过策尔比奈塔这一形象的铺垫,阿里亚德涅最终投身巴库斯的怀抱获得了叙事上的真实性和逻辑上的可理解性。

策尔比奈塔的音乐唱段显示出施特劳斯完全理解并认同该形象的内在意义。宣叙调中富有同情心的安慰和丰富的情感表达,咏叹调中既轻浮狡猾,又大胆真实、朝气蓬勃的性格刻画,尤其是E段凯旋式的结尾,都使这一形象获得了一种全新的展示,令人想起莫扎特刻画的“唐璜”形象。

按照“卡梅拉塔”小组的艺术理念和长期以来的传统,音乐是表现戏剧(并非剧本)的技术手段。戏剧的立意、结构、情节和人物设计在很大程度上影响着音乐技法、结构和风格的选择。而当音乐与戏剧融为一体,完成、深化甚至升华了戏剧立意表达时,歌剧音乐写作及整体表现应该被认为是成功的。

(三)关于音乐的价值评判

歌剧中音乐技法运用和音乐风格选择直接涉及音乐价值评判。

美国学者约瑟夫·科尔曼认为:在《莎乐美》《埃莱克特拉》和《玫瑰骑士》之后,施特劳斯作为歌剧作曲家的衰落是世所公认的。他以赛斯尔·格雷伊写于1924年的一段文字来印证他的观点:

十年之前,人们还在欢呼他的出现(此处指理查德·施特劳斯——笔者注),称他为瓦格纳的继承人——理查德第二,很多人认为他是现代音乐中最具权威的人物。而现在,除了在德奥,他已经根本不在激进音乐的领袖人物的视野中。[3](P234-235)

针对以上观点需要指出的是,“激进音乐的领袖人物的视野”(这里系指勋伯格为代表的新维也纳乐派成员等人物——笔者注)是否就是评价一位音乐作品影响巨大,被社会广泛接受的音乐家的唯一标准?

不可否认,谙熟音乐技法的“专业音乐家”甚至“激进音乐的领袖人物”的判断是音乐评价的参照之一。但西方音乐史显示,在很长的历史时段,教会神职人员、宫廷及贵族、传统文化精英、世俗新贵甚至市民阶层对音乐风格、体裁发展和转变以及音乐评价具有不可或缺的,甚至决定性的作用。专业音乐家的作用固然不可忽视,但如果不考虑以上因素,则音乐评价很容易坠入一叶障目、不见森林,甚至舍本求末、自言自语的境地。

《玫瑰骑士》以后的风格转变是施特劳斯音乐评价中的重要争议点之一。现当代音乐研究成果对解决这一争议具有一定的借鉴作用:“对一位音乐家创作风格的评价只能根据他本人的技术运用前提来进行。”[8](P90),而对歌剧作品来说,技术手段的运用又受到剧本立意、情节、结构和风格的强烈影响。这就是说,歌剧作为一种主要以音乐手段表现戏剧内容的综合艺术,评价其音乐技法和风格的标准应该是:它是否与剧情、结构和戏剧风格融为一体,完成了歌剧的立意表达。不考虑以上前提,孤立进行技法与风格评价显然难以得到令人信服的结论。前文的研究显示,《阿里亚德涅在纳克索斯》的音乐风格是无可指责的。

诚然,音乐价值评判不可能脱离音乐之外的社会环境、艺术趣味、学术方法、学术旨趣等诸多因素,但专业人士应该从音乐本身与创作者赋予作品的“原始意义”出发,结合历史和当下视域,发展和深化作品表达,感受和揭示作品丰富的艺术内涵,这应该是音乐研究和评价应有的态度和方法。

结 语

歌剧《阿里亚德涅在纳克索斯》显示了一种“共存的美学”,各种不同甚至对立的风格和人物融合其中,既相互碰撞又相互依存,形成一个彼此互动的矛盾统一体,所有异质事物相互影响,相互改变,冲突最终被引向和谐。隐藏在歌剧深处,推动剧情的则是下意识的本能及其影响下生发的一种新的生活意趣。

即使在最为苛刻的专业人士看来,施特劳斯作为音乐技术大师的盛誉都是不容置疑的。在这部歌剧音乐中,施特劳斯采用兼容并蓄、成熟稳健的技术手法,深入表现了歌剧的故事情节和艺术理念。通过一种富有创意的艺术表达方式,世纪之交奥地利令人苦闷纠结的社会现实得以反映并得到艺术化的解决。

纵观施特劳斯的音乐创作,贯穿其中的是一种永不衰竭的生命活力和艺术激情以及一种渐行渐远的典雅与诗意。这种激情与活力甚至回荡在他耄耋之年,在他最后的作品——《最后四首歌·春天》中鸣响:

In dämmrigen Grüften 在晦暗的陵墓中

träumte ich lang 我长久地梦见

von deinen Bäumen undblauen Lüften,你的绿树和蔚蓝的微风,

von deinem Duft und Vogelsang. 你的芳香和鸟鸣。[9]

…………

不可否认,音乐在技术层面具有自律性,由此带来的风格变化也在很大程度上影响音乐的接受和价值评判。但从本质意义上来看,“音乐不仅仅是一种有组织的声音艺术,它可以,同时也应该包含哲学和文学上的思考和理念,进而被反思,被谈论。”[11](P128)从而引发对生命、人性、社会、伦理、道德等更深层面的思索。

众所周知,约翰·塞巴斯蒂安·巴赫的创作风格在其生前就已备受争议,并被他生前甚至身后的新一代音乐家认为不符合时代欣赏口味且落后过时,但这种风格和技法上的“落伍”并未影响19世纪之后巴赫及其音乐在音乐史上的地位,反而被认为是“和一种给人印象深刻,不被转瞬即逝的时尚所迷惑,不为实现现实目标所妥协的创作意志联系在一起”[11](P103)。在一定意义上看,巴赫及其音乐在18世纪的社会接受与学界对施特劳斯的某些争议何其相似?巴赫音乐在19世纪以“巴赫复兴”的名义得以重新评价和发掘,而施特劳斯逝世70年后,在困扰其人其作的若干问题——他与“纳粹”政权的关系,其音乐风格及其音乐内涵等——已得到深入研究的当下②,施特劳斯及其歌剧创作应该得到恰当的评价。如果将巴赫视为巴洛克音乐的顶峰是成立的,那么面对施特劳斯在交响诗、歌剧、艺术歌曲等重要领域取得的瞩目成就,也不应该质疑他作为古典-浪漫主义音乐“集大成者”和现-当代音乐“先驱者”的历史地位。

我国现代历史学家钱穆在《国史大纲》中直言:“所谓对本国以往历史略有所知者,尤必附随一种对其本国以往历史之温情与敬意。”[12]这一前提对音乐研究同样有所启发。在温情与敬意的基础上,对以往及当今音乐作品进行全面深入的探讨,发掘其历史和审美价值,感悟音乐在文明发展中的意义并充实人类的精神世界,应该是音乐研究的基本态度。只有这样,音乐研究才能摆脱偏激的历史虚无主义和浅薄狂妄的文化进化观,回归音乐学作为人文科学的本意。

注释:

①版本来源:Richard Strauss:Ariadne auf Naxos[EB/OL].http-s://cn.imslp.org/wiki/Ariadne_auf_Naxos%2C_Op.60_(Strauss%2C_Richard).BerLin:Adolph Fürstner,1961.钢琴缩谱参照:Berlin:Adolph Fürstner,1922.Plate A.7356 F.2018.10.23以下谱例相关资讯同此。

②从20世纪20年代开始,以A·勋伯格甚至欣德米特为代表的“新音乐”作曲家就对施特劳斯及其创作表现出怀疑和否定的态度。二战后,尤其是到60年代,以Th·W·阿多诺为代表的一批学者从技法风格、政治倾向、社会批判等角度对施特劳斯及其音乐作品进行尖锐,甚至是“狂妄”的批评;当然,这一时期也不缺乏像钢琴家G·古尔德将施特劳斯视为“超过我们时代最伟大的人”这样的赞誉。应该看到,阿多诺谴责施特劳斯的命题及观点主要建立在19世纪音乐美学思维方式上,其过时、固执的支撑材料和略显陈旧的方法使他对施特劳斯的批评和谴责在当下不再有效。(Werbeck,Walter:Strauss,Richard.in:Die Musik in Geschich-te und Gegenwart,zweite neubearbeitete Ausgabe,Hrsg.von Ludwig Finscher,Kassel,1994ff,Personenteil,Bd.16,2006,S.107)在“纳粹”统治时期,施特劳斯无疑不是一位政治英雄,但他也不是“纳粹”的同情者或者反犹主义者。施特劳斯不认同年轻一代作曲家强调技术进步,音乐风格必然走向无调性的观点;在某种程度上,他意识到当代艺术无法维持任何一种统一的表达方式;他认识到现代生活存在一种深刻的不统一性并认为,音乐没有理由与此不同。他以一种预示了20世纪晚期发展趋势的,非历史性而经常是批判性的方式处理音乐风格。施特劳斯作品的题材和体裁非常广泛,其前后相邻时段创作的作品在素材、风格等方面几乎不具连续性。如果在其作品中存在一个重要的一致性,那就是他希望在日常生活,甚至在表面平庸中暗示出深刻和暧昧。(Bryan,Gilliam:Richard Strauss.in:the new Grove Dictionary of Music and Musi-cians.Second Edition,Edited by Stanley Sadie.Oxford Univers-ity Press,2001,Volume 24,P.505)