“神官调”在陕北民间信仰体系中的文化内涵

2019-03-14

(西安音乐学院,陕西•西安,710061)

民风民俗作为人类社会的文化事象,切实反映了人们的社会生活与意识形态,它的存在成就了民间音乐的生存环境。陕北地域辽阔,文化积淀深厚,民间保留了许多古老的民风民俗。陕北民歌作为陕北民间音乐的一种艺术形式,在漫长的物质生产与精神生活过程中逐渐形成和发展,并与陕北民俗活动和民间信仰密切相连。“神官调”是陕北民间巫神在做法事活动——俗称“跳神”仪式中所唱的一种风俗小调。有文献记载:巫,在陕北民间俗称“巫神”“神官”“神婆”“神汉”。他们做法事时唱的曲调叫“神官调”或“跳神调”。神官做法事,俗称发神、耍神、下神、跳神。届时,神官头戴纸帽,帽上插着黄表贴着符咒,身穿红衣黑裤,围着带有串铃或彩纸做成穗的裙子,用白绳系挂腰间,在打击乐伴奏下,右手持三山刀,左手拿五花米,边舞边撒边唱“神官调”,双目合闭,周身打颤,有时口念咒词。[1](P229)充满了神秘之感。

“神官调”作为陕北民间信仰活动“跳神”仪式中展现的一个重要组成部分,贯穿整个仪式的始末,它对“跳神”仪式来说有着辅助仪式行为与增强气氛的重要作用,也是跳神仪式赖以进行和完成的重要媒介和手段,无论是对仪式程序的延续,还是跳神中心环节的展示都有着非常的用意。除了所具有的原生乐音艺术以外,更主要地反映出它在陕北信仰体系中的文化意义。

一、“神官调”对陕北跳神仪式的程式性揭示

在中国悠久的文化历史演变过程中,各种类型的表演艺术和视觉艺术以及与此有关的建筑、文学等都曾以信仰为其文化生命和活力的源泉,以仪式为其生存传播的土壤。中国56个民族文化的多元音乐传统的起源、发展和传播,其中大部分都与信仰和仪式有共生关系。这些“信仰体系”所显示的即是“中国人”文化认同的元素。在我国诸多信仰体系中,仪式作为人们信仰与宇宙观的行为表达,在活动方式和行为规范上对一体多元的中华民族文化传统起到了典范作用。中国文化历史中早已有“礼”“仪”“乐”相辅相成关系的概念和执行,其在传统音乐中体现的是音乐展演的仪式化或礼俗化。[2](P43)跳神作为陕北民间消灾解难的巫卜风俗之一,有着一定的仪式程序。“神官调”作为跳神仪式展现中的核心部分,其曲目名称和唱词都鲜明地呈示出跳神仪式的程序性及整个过程中的事象,以部分曲目为例(见谱例1-8)

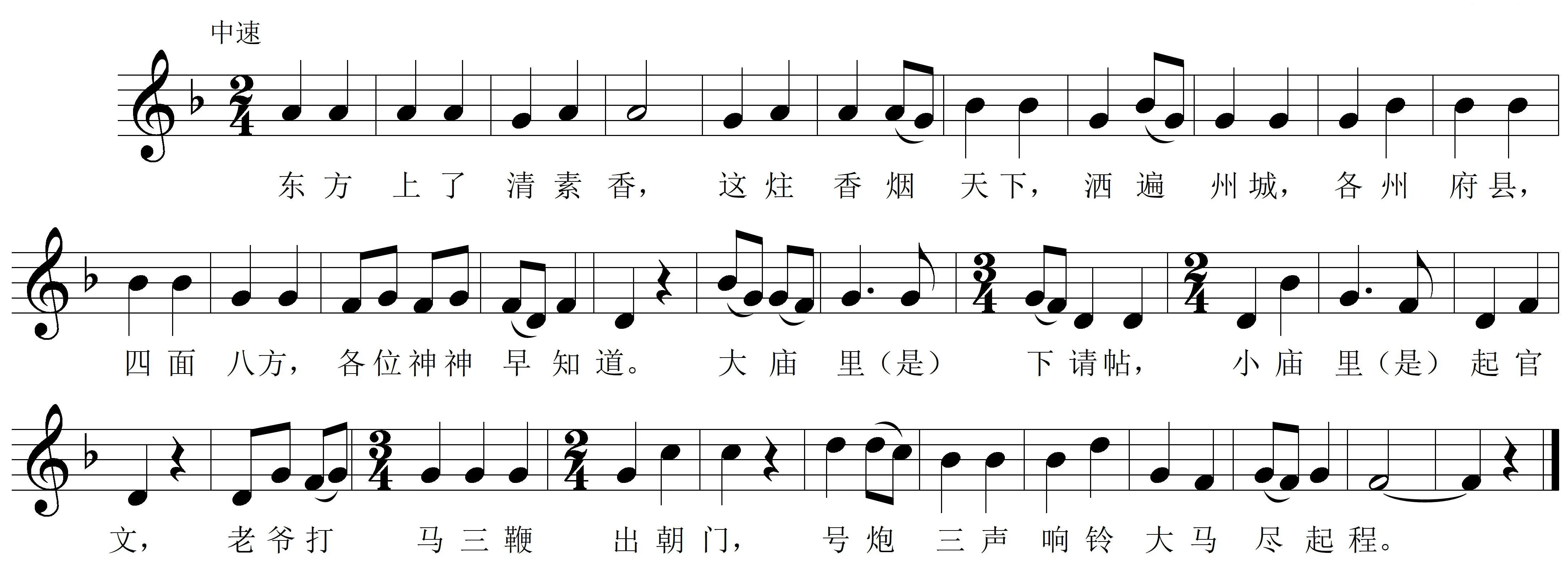

谱例1①:《上香》(神官调),府谷县,王向荣演唱,李恩魁记谱。

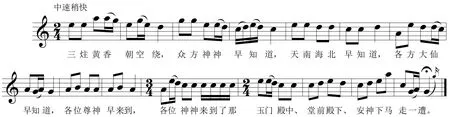

谱例2:《三炷黄香朝空绕》(神官调),府谷县,王向荣演唱,李智、申飞雪记谱。

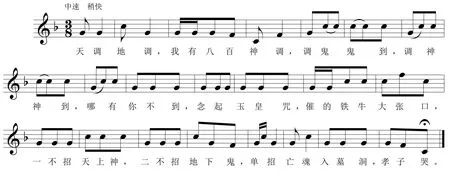

谱例3:《请神》(神官调),府谷县,王向荣演唱,姜秦丰记谱。

谱例4:《巫神歌》(神官调),宝塔区,贺宝贤演唱,马东霞记谱。

谱例5:《真魂立马缀上身》(神官调),佳县,薛九福演唱,飞雪记谱。

谱例6:《手拿上山环嘶啦啦响》,子长县,张志强演唱,齐建民、张鸿儒等采录。

谱例7:《招魂歌》(神官调),安塞县,郭忠孝演唱,王爱玲、于志明记谱。

谱例8:终曲《送神歌》[3](P47)

观把 XX送诸神,送神之杯送出门,先送天神上天官,再送地神入庙门,大神小神都起身,东西南北各行程。一切灾难带在空,统往九霄云外送,香烟起去龙摆尾,香烟下去虎翻身,早受香烟晚受灯,晚受明灯灭灾星,一切福禄留在门,大小人口能安生,财丁两旺交好运,人间常能保太平,满把黄香炉里焚,叫声××听一声,双膝跪在地流平,叩头奉送众诸神。

以上列举的“神官调”的曲目,无论是名称还是唱词,都明显地呈示出陕北区域跳神民俗活动程式。“神官调”在跳神仪式活动的大框架下发挥着自身的功能,演唱曲目顺序必然与仪式程序相一致。加之“神官调”在跳神仪式中是实现人神沟通的主要手段,完整的仪式内容自然而然地被体现在唱词当中,因此在唱词上也必然表现出仪式程序的性质特点来。

在民族音乐和民歌的原生形态中,叙事是一个最为重要的文化属性和表述功能,叙事民歌的民俗性是民歌叙事的基本色调,且能够更充分地体现民俗性,其中的顺叙性民歌叙述的段落层次和事情发展的过程基本一致,这种叙述方式的使用最具有仪式程序的特点。[4](P145)陕北民歌“神官调”就是用叙事的手法来呈现跳神仪式的程序的。谱例1、2、3是神官在跳神活动仪式开始时所表演的请神仪式,接着是发神和安神环节所唱的神官调。参神为仪式活动的核心部分,是神官做法以实现人神交流的重要程序,此环节所唱神官调是对事主求神治病、或求神镇宅等事宜解决途径的神谕表达,其唱词内容变化多样。像前面所举的例子《巫神歌》《真魂立马缀上身》《手拿上山环嘶啦啦响》等都是参神治病所唱的小调。在仪式结束时必须演唱送神调,以示对神灵的敬畏,本文所列举的终曲《送神歌》,虽未搜集到乐谱,但从曲名和唱词也足以呈现出它的仪式感。在实地采访中,呈现在我们面前的陕北跳神民俗事象非常具有场域感和程式性,其实质是一种人为创造的人与神虚拟时空的对话活动场景。神汉的集歌、舞、说、做于一体的综合表演艺术贯穿始终,其表演效果、表演程序,又直接与神官的即兴创作、表演、应变等才能密切相关,同时与跳神活动的场域密切相关。由于陕北地区在长期的发展历史中一直为“十里不同音,百里不同语”的多民族错居杂处,族源纷杂,融合民族之众,因而使得跳神这一民间信仰风俗活动在不同村落从表演程序、表演风格等方面都具有明显的差异。在陕北榆林靖边杨桥畔盛子平家中采访现场,跳神开始前,神官只是在神坛上香烧裱以示“请神”,不一定要唱《请神》曲,接着脱去上衣赤膊光膀用手拍打自己的胸脯,直接开始进入跳神主题,拍打数秒突然大吼一声,表示神已降临并附体,这时候神官即是“神”的化身,代神而言。然后手持法器——三山刀开始舞动,手中的三山刀柄上或九个或十二个铁环相互碰撞嘶啦啦作响,神官乘兴边唱边舞,气氛神秘紧张,其曰“神披”。此时求神的事主家跪在神案前虔诚地侍奉神灵,且时而与巫神对话,此曰“问事”或“问病”。接着为“神断”和“针治”。针治程序与方法大抵有驱鬼、叫魂、下阴,期间也有抽签占卜的环节,仪式的最后环节是送神。在整个过程中,神官挥舞法器(三山刀或招魂幡)跳着相对简单且有讲究的步伐,边舞边唱神官调。整个跳神仪式的程序也反映出神职人员在仪式中所具有的固化性顺序思维模式。从《上香》《请神》《安神》《参神》到最后的《送神》形成了一个完整的仪式程序。

二、“神官调”对陕北民间信仰文化特点的彰显

人类因劳动生产条件的优劣和生态环境的差异而形成了不同的文化。对于生活在一定文化之中的人来说,其需要及其满足的方式并不是纯生物性的,而一定体现着文化意义。这是因为需要的主体处于某种文化之中,需要必然伴随着一定的方式呈现,这种方式也必然要受到“文化”模式的操纵。[5](P65)一种艺术的特定功能实际上也不是由它的形式因素决定的,而是由它所属文化的结构和模式决定的。特定的文化结构和模式总是对艺术形成特定的功能张力,决定其艺术必须发挥某种功能而不是其他功能。[6](P3-5)陕北文化是陕北地带人类实践活动在物质、社会、精神三大方面的投射、凝结与表现。[7](P1)在陕北跳神民俗活动仪式中,神官表演“神官调”以达到人神交流,这种求神、拜神和悦神的方式是陕北人在贫穷落后的物质生活条件下的一种精神需要和投射,是陕北民众对于生活内在感受与生命状态的特别表现。跳神只是事象的外在表现形式,其中演唱的“神官调”唱词则是陕北人生命观文化的主要体现,是对生命、宇宙体验和感悟的一种文化呈现。因此准确地说,“神官调”的功能是由文化赋予的。

生命是音乐乃至一切艺术的根,艺术的创造也是深深扎根于生命的冲动和感悟之中的,文化则决定着生命是以何种方式,遵循着何种轨迹而进行运作并做出物化的表现。民族信仰往往同本区域人们的意识观念紧密相关,体现着生命哲学。在过去物质极其匮乏的陕北,人们在生活上缺衣少食,生病医治基本上靠的是民间土方和求神,“求神神”成了人们生活下去的心理慰藉,它可以给人以希望,使生活有盼头。跳神敬神无论是“自愈”“自愚”抑或是“自娱”,最终都是为了好好的活着。

(一)民族性与原始性

1.多民族信仰的叠加融合

陕北高原一带历史上长期为多民族错居杂处之地,且族源纷繁,其融汇民族之众、融合民族之多在中国各民族交流发展中极具特色。轩辕黄帝农业部落联盟南迁后,一些土著部落及迁入的其他部落经过长期发展壮大起来。至商周,先后建立了熏育、犬戎西落鬼戎、危方、羌方、土方。商周至春秋,鬼方、玁狁、白狄、林胡、娄烦等游牧民族构成陕北族民的主体。秦汉时期成为华夏王朝的“王化之地”,将士戎边,安置降伏,安置了龟兹、匈奴、乌恒、鲜卑等大批部族降众。魏晋南北朝之际,羌、氐、匈奴、鲜卑等北方游牧民族先后在陕北建立了前秦(氐族)、后秦(羌族)、大夏(匈奴)、北魏与北周(鲜卑)等政权。此时期洛河流域还有从中亚阿姆河、锡尔河流域迁过来的月氏胡、粟特人,黄陵、富县有从东北迁来的似先人(高丽族)。隋唐时期,除长期羁留杂居的稽胡诸族外,突厥、回纥、党项、吐谷浑等西北游牧民族内附。宋代,党项族建立西夏国,长期在横山山脉与宋王朝对峙,金灭辽后女真族内迁,后蒙古族灭金、灭夏,建立了元朝,此时期陕北境内多为蒙汉杂居。明清时期,由于募军戎边,江淮等地的大批汉族军民迁入,民族依然是以汉族为主,且多有江浙官员、士子和商贾。上下数千年,在陕北高原一带上演了一部多民族、多族源的民族融合的历史活剧,使得陕北文化具有多民族、多族源混交特点。陕北的民众是一个对天、地、人生抱有现实态度的群体,这种现实态度中也包含着一种来源于对天、地、鬼、神、祖先信仰的社会心理。人们认为天行有常,顺应天命;鬼神能洞察世事把握着天地公理,人们的一切行为都有鬼神监视;祖先也可以通鬼神、佑子孙。因此民众的普遍心理都有:与人交往不能昧良心,做了亏心事要受鬼神之报,比如陕北民歌中有唱“一碗凉水一张纸,谁坏良心谁先死”即为对天罚神谴的生动写照。事实上,陕北区域民间信仰并无明确的宗教观念,但巫卜与宗教祭祀、祈祷活动颇为盛行。民众信仰最笃的是宗教精神世俗化和普泛化了的观音菩萨、送子娘娘、祖师、龙王爷、关公、福禄寿三星等。家人生病,孩子磕碰受惊,习惯午夜去叫魂。家里出了不好的事情便要请巫神来驱鬼辟邪,寻求解法。到庙里烧香敬神者多要抽签占卜,许愿还愿。办丧事必请阴阳先生看坟地,定发丧的日子,有钱人家还要请道士做“道场”或法事祭祈。陕北流传最久的宗教是萨满教,《延安县志》载:“师巫在三代已有而延习即久”[7](P55)。至封建社会晚期,这一代佛教石窟、佛像、佛塔分布范围很广,说明佛教传播颇盛。还有位于黄河岸边的佳县城南建于明代万历年间的西北地区第一大全真道教观——白云观,说明在陕北当地道教传播势力强大。在陕北,除了萨满教、佛教、道教,民众信仰的宗教还有基督教、天主教和伊斯兰教,但始终都没有明确的宗教所属,许多较大的庙宇都是儒、释、道交混一起,各种神神一同供奉,人们祭祖、求雨、求医、求子等所有生活琐事,皆可就近谒拜,禳灾祈福。[7](P55)这种现象与陕北历史上的多民族、多族源的民族融合息息相关。有史料记载匈奴族、北方突厥族和女真人都在陕北有一定时期的杂居生活,他们信仰的是萨满教,且蒙古帝国和后金政权都曾在陕北建立,自然将萨满教带入陕北并传播。羌、氐、匈奴、鲜卑等北方游牧民族先后在陕北建立过政权,鲜卑宗教信仰,经历了由萨满崇拜向佛教和道教的转变,突厥、回纥、党项、吐谷浑等西北游牧民族内附在陕北与汉人杂居,党项是羌族的一支,羌族除一部分邻近藏族地区的信仰藏传佛教外,其余普遍信仰原始宗教,即万物有灵、多神信仰和祖先崇拜。神灵均以白石(白色石英石)为象征。回族、维吾尔、塔塔尔、柯尔克孜、哈萨克、乌孜别克、塔吉克族都信仰伊斯兰教……。因此,陕北民间信仰可以说是一种多民族的多元信仰文化叠加的复象文化。

2.信仰的原始性

万物有灵,多神崇拜,是原始宗教的特点,故原始宗教又名“多神教”。从“神官调”代表作的唱词中可以明显看到所请神灵之多,说明陕北民间信仰的原始性。在吕静《陕北文化研究》中有“陕北流传最久的宗教是萨满教”[7](P55),这说明萨满教对陕北民众思维观念的影响之久远和深厚。

关于萨满教,乌丙安先生在《萨满信仰研究》一开始写道:“一种被文明人称作‘自然宗教’或‘原始宗教’的信仰古俗”[8](P1),说的就是神秘的萨满世界。自然宗教的原初是人类对自然界的一种纯粹动物式的意识。公元前2世纪,我国最伟大的历史学家司马迁(今陕西韩城人)用文字将萨满世界的一个侧面做了简介,他在《史记·匈奴列传》中首次将古民族匈奴在平时和战时祭天地、拜日月、祈鬼神的简况公之于世。时隔约400年,晋人陈寿撰写的《三国志》第三十卷中记载了北方古族乌恒祭祀天地、日月、山川的事情。又过了大约150年,南朝宋国范晔在《后汉书》中记叙了萨满举行跳神歌舞的情景。公元7世纪中叶,唐代魏征主编的《隋书》民族异域卷中记载了北方古族契丹人为老人举行葬礼的仪式。这些古史的记述为北方古代民族的萨满文化保留了最古久、最珍贵的资料。公元6世纪中叶的《魏书》和7世纪上半叶的《周书》中先后提到了北方突厥族由“女巫”主持的祭天仪式。这种古俗在近代蒙古萨满的“通天巫”祭天的活动中得到印证。但这些女巫被北方民族称作什么并没有说明。13世纪初,北方女真人萨满教传入中原。南宋徐梦莘在《三朝北盟会编》上第一次公开传播了北方女真族萨满教女巫的消息。他明确写道:“珊蛮者,女真语巫妪也。以其变通入神,粘罕以下皆莫能及。”[8](P2)这里所说的“珊蛮”正是萨满,是女真人女巫的名称。当时宋、金对峙而战,在女真人和汉人的民族战争中,南侵的女真族把萨满教带入了中原,萨满为汉族所知。以后的蒙古帝国和后金政权的继承者清王朝又先后两度把萨满教展现到北纬40°以南。神秘的萨满世界从此成为中国传统文化的一块奇异的基地。[8](P2)从这些历史文献记载中看到,不管是匈奴、乌恒、契丹、突厥,还是女真族,这些北方古族都是信仰萨满原始宗教,且都由于种种原因成为陕北人口形成的族源。通过对陕北人口的形成和族源的繁杂现象,以及萨满在中原传播的轨迹,可清楚地看到萨满对陕北民间信仰文化发挥着深刻影响。就拿“魂”这一观念来说,早在原始社会萨满世界中就创造出一种神秘的灵,叫做“魂”。在远古时代,人们还完全不知道自己身体的构造,并且受梦中景象的影响,于是就产生了一种观念——既然灵魂在人死时离开肉体而继续活着,那么就没有任何理由去设想它本身还会死亡,这样就产生了灵魂不死的观念。在蒙古族、满族的信仰里,人生命的最后离去不是偶然的,而是在生命离去之前就一定有很多迹象显示出“魂”先离去了。这是一个完整的靠原始意识、知觉、感触、意志寻找出来的东西,它奠定了萨满世界观、生死观的基础,一切都从有“魂”的存在出发,认识并解说出一个灵界来。“魂”在萨满传承中成为主宰萨满世界的基本因素,由此萨满先辈们世代传袭了关于生魂、游魂、亡魂的“三魂”观念,构成了萨满世界观的体系。[8](P106-107)萨满世界的“三魂”观在陕北民间信仰中表现的也尤为突出,从谱例5、6、7得到呈现,其中谱例5描述的是真魂(即生魂),谱例6描述的既有生魂也有游魂,谱例7描述的是亡魂。充分说明了萨满原始信仰在陕北民间长期以来以它的深厚根基不断地传播着、发展着、变异着,并和当地的巫术信仰汇合成流,使得陕北民间信仰也呈现着信仰的原始性。

3.多神信仰文化特性

多民族、多族源的民族构成特点,必然表现为文化上的多元继承、多元融合和多元叠加。民间信仰文化也必然呈现出多民族、多神崇拜的特征来。

曹宏信《陕北民俗》中记载了一首《请神歌》,唱词是这样的:

“满把黄香炉中焚,整张黄表化灰尘,斟茶奠酒三叩首,今辰××②来请神,玉皇大帝下凡尘;真武祖师动了身,后跟太白李金星,四大天王随从行,王母娘娘离仙地,圣母娘娘紧相连,观音菩萨降人间,九天玄女在后边,三官老爷也请动,龙王引着龙子孙,送子娘娘下天空,天花娘娘出天宫,请起太公醋坛神,随后跟着文曲星,再请福禄和财神,门神灶君前后拥,八大神仙出了洞,二郎领犬助威风,二十八宿全出阵,后有十二老元辰,哪吒脚踩风火轮,土地爷爷出土中,马王山神一声供,齐天大圣同时奉,大小诸神说不清,天地诸神全都请,腾云驾雾下凡灵。”[3](P46)

这首“神官调”的唱词呈现出在陕北民间跳神时所请神灵之众多,表现出神官请神的虔诚性及所请之神的万能性。陕北民间民众的多神信仰观念植根于陕北这片厚重的黄土地上,广泛地影响着陕北民众日常生活的方方面面,支配着陕北人们的精神生活和思维观念,形成了鲜明的区域文化特点。但凡陕北当地人们知道的神灵都尽可能地出现在唱词中。其中有道教的玉皇大帝、真武祖师、太白李金星、王母娘娘、圣母娘娘、九天玄女、三官老爷、送子娘娘、财神、门神、灶君、八大神仙、二郎、十二老元辰、土地爷等,也有佛教的四大天王、观音菩萨、龙王、哪吒等,还有马王山神、文曲星、二十八星宿等亦道亦佛亦萨满信奉的神灵,更有被神格化了的历史人物姜太公。而道、佛、萨满三教都是多神信仰的宗教,由此可见他们对陕北民间信仰有着深远的影响。形成了既有萨满教关于对日月星辰、山川河流的自然崇拜和动植物崇拜的原始信仰遗存,又有道佛两教的神话传说及神格化的历史人物崇拜。因此巫神在沟通人、鬼、神三界之事时,所请神灵观呈现出泛而杂的现象。这一点在方志中也多有反映:民国《横山县志》卷三《风俗志·礼俗》篇:“俗好迷信鬼神,家人患病,动延巫跳神,境内寺庙林立……修葺庙宇、迎佛赛会,踊跃争先。”[9](P14)民国《洛川县志》卷二十《宗教祠祀志》:“洛川乡间多有似佛非佛、似道非道之徒……凡邑中庵观寺院,虽托言佛道二教,实不过日常迷信,所谓信徒,亦随性所好而已。”[9](P14)新修《安塞县志·社会风俗志》:“从清末开始,民间盛行非佛、道、儒教独家恪守的祈祷活动。如四月初八,到祖师庙进香祈福,到娘娘庙求儿求女。”[9](P14)新修《靖边县志·风俗宗教志》:“多数群众迷信鬼神,但对佛、道的概念大多是含混不清的,他们从自己的适用出发,求风调雨顺敬龙王,求六畜兴旺敬马王爷、牛王爷、山神爷、土地爷,求儿女敬娘娘,求财运亨通敬财神,除灾祛病敬药王,在危难时则乱抱佛脚。”[9](P15)在采风中,常会看到陕北民间的庙宇里,一个庙院内玉帝、王母、如来、菩萨、老君、龙王、关帝等五花八门,应有尽有,既像佛庙,也像道观,呈现多样性。

中国的民间信仰从远古原始信仰传袭而来,崇拜对象漫无边际,涉及万事万物。不仅有天地、日月、星辰等自然体,还有风、雨、雷、电、虹、霓、云、霞、水、火、山、石等自然物和自然力,还有各种植物等都在崇拜之列。陕北民间信仰糅融了萨满的“万物有灵”、道家的“重生”与“积德行善”、儒家的“孝道”、佛教的“因果报应”等观念,在“劝善惩恶”的道德基础和“有求必应”的功利性目的的意识上创造了一个儒、释、道、天、地、人、鬼等诸神共奉祀的“多神信仰”体系。“神官调”作为陕北民歌中的风俗小调,是陕北民间信仰的重要载体之一。它在民俗活动“跳神”仪式中真实展现了陕北民众的生命意识、精神追求与心理诉求,折射出陕北民间信仰的多元性与包容共存的文化特质,它所呈现的不仅是陕北民间多神信仰的一个显著特点,也是中国民间信仰普遍存在的一个特点。

4.乐生的精神内涵

信仰属于“思想”范畴,其核心部分是宇宙观。宇宙观是一个民族对于其所处的生态环境的组成、运作,以及人在这个环境中所扮演的角色、地位,及人与生态环境互动关系的认知。仪式则属于“行为”范畴,是信仰认知(或社会价值观)的外向展现,在特定场合、时间,按特定的方式和程序,由特定执仪人员执行,并为特定群体展演的行为活动。[2](P44)“神官调”作为陕北民间跳神风俗活动仪式中的一个重要组成部分,是增强和辅助仪式行为和仪式气氛的重要手段。作为“通神”不可或缺的一种媒介,“神官调”的演唱在跳神仪式中从“音声”(包括歌声和法器的声响)切入,在仪式场域和信仰思想中具有特定的文化意义。

陕北跳神民俗民间信仰活动,是在特定的场合、时间,按照约定成规的方式和程序,由神官执行,并为特定群体(事主们)展演的行为活动。神官作为特定的执仪人员,承担着双重角色,神附体即为“神”的化身。“神官调”则作为跳神仪式中的音声,展现着“神”的意旨。神官演唱的“神官调”作为仪式和信仰体系中的音声元素,在仪式展演中有着外向和内向扩展的功能。外向扩展:“神官调”作为陕北民间信仰体系中的一种展现形式,它始终是在“跳神”和“代神言”的音声场域中展现的,是一种外向行为,只能看得到,听得见,可直接感知到的外向音声,对局内人和局外人来说都可以影响到感官和思想,这是仪式中真实音像所要达到的效果。内向扩展:陕北民间跳神多用于“譲灾”“驱病”,对局内人来说更为重要。一是执仪的神官,二是请神的事主家人,他们面对跳神仪式中神官的展演,无论是从音声,还是形体的表现都必须严肃面对并虔诚认真地应对仪式中神官所呈现的每一个环节,不管听得到的还是听不到的,都得内向扩展去意会“神的旨意”。其中,听得到的音声包括“人声”和“器声”,器声包括“法器声”和乐器的演奏音响。神官演唱的“神官调”是跳神仪式中最主要的音声——歌唱声,它的旋律特点近似于语言发音的音调,但又有它独特的旋律线条和风格,似念似唱,将“唱”“念”有机结合于一体,其即兴性创作与陕北民歌信天游和小调手法相同,但又有区别。“神官调”演唱的即兴性主要取决于所要表达仪式中的需求,比如在“请神”与“送神”仪式环节的曲目相对程式化、固定化。中心环节参神是根据事主的诉求来预设的。例如:以驱病为目的的跳神,中心环节便是神官“问病”,通过与事主的交流获取事主家里的情况及病人的病情,然后经过快速的思考和分析,组织出令人信服的唱词做以回应,在“跳”与“唱”的表演中完成“代神而言”。此中心环节即是民间所说的“神附体”。神官的中心职能也是在该仪式环节中得到体现。在这个“代神言”的环节中,神官的表演主要以形体和歌唱相结合的歌舞形式来呈现。一般情况下,神官都是手持法器,脚下踩着罡步,边歌边舞完全处于一种迷颠状态,所演唱的唱词让人时而能听明白,时而又不知所云,因此,往往需要神官的助手在一旁向事主解说,这就更反映出“代神言”的神秘性。神官所言神的旨意必须让事主觉得神奇而可信,要达到这一目的,神官的迷颠演唱与助手的演绎讲述必须相互统一又相互补充。这个环节,神官演唱神官调的歌声、法器的伴奏声、助手解说的话语声,以及事主的应答等各种声音交织在一起,形成了多线条、多色彩的音声,这些音声是跳神仪式中的核心,属于“行为”范畴,是信仰认知的外向展现,同时彰显着陕北区域民间信仰体系中人的思想与行为。

现实中,陕北民间信仰以强大的融合力吸收了萨满教的原始崇拜、儒家的仁、义、礼、智、信、忠、孝等修德思想,佛教的因果报应观,道教的无为不争、顺其自然的系统化理论和科仪,呈现出一种杂糅混合的形态,既兼容并蓄、无所不包,又混沌不分、体系难明。表现在仪式上亦是包罗万象,就“跳神”仪式来说,神官在神案上供奉的既有佛教神祇释迦牟尼佛和观世音菩萨,又有道教神祇玉皇大帝等神像。跳神仪式中使用的法器既有萨满用的羊皮鼓,又有道教的招魂幡,更为典型的是“三山刀”,它的造型特点为:上端部分是道教神祇人物二郎神所使用的三尖两刃刀,下端则是萨满鼓鼓柄的造型,表现出鲜明的融合性。在跳神表演时,神官的服饰也表现出极强的多样性,采风中大多神官着便装且赤裸上身,手执法器边摇边唱边舞。在一些视频文献记载中,神汉跳神时,手持萨满鼓,身着八卦群,头戴类似于朝鲜的象帽,一边击摇萨满鼓,一边摇头甩辫唱起神官调,此情景可通过网上观看榆林市府谷县新民镇新尧村韩庄子韩宽的表演来感知它强烈的融合性及复象文化特点。[10]也有神官在跳神仪式中,其形态表演既有萨满浑身颤抖倒地的抽搐之象,也有道士做法的罡步呈现,口中所唱之神更是包含了众多儒、释、道的神灵。因此,若想单纯地从神灵体系、宗教源流进行分析和梳理是非常庞杂且难名其根本,但求从意识观的角度来探讨和挖掘跳神仪式中的精神内涵。

通过对“神官调”的研究,从唱词可见陕北民间信仰多神信仰的鲜明特征,同时也反应出陕北的信仰体系并不是建立在严谨缜密的宗教观念之上,而是出自于以实用性和功利性为的目的。民众把驱病、免祸消灾和造福降吉的希望寄托在神的意志上,通过请神、唱神和跳神来祈求万方神灵的保护,达到摆脱现实生活中的困扰,得到心灵的慰藉和获得生活的信心,反应出悦神与自悦的求实精神。涂尔干认为,“当我们完成了仪式程序,履行了祭祀的义务,重新回到世俗生活之后,会发现我们面对生活的勇气和热情都增加了,这不但是因为我们通过仪式与神灵在意念中建立了联系,获得心理安慰;而且也因为我们将原有的心理忧闷和烦躁通过仪式程序的流程渐渐过滤,心理得到一定的缓冲,避免过度心伤引起的生理伤害。”[11](P336)在过去相对闭塞和经济落后的陕北,民众为了消减生活中的苦涩感而达到乐生,求签问卜是老百姓日常生活当中常有的行为,但凡婚、丧、嫁、娶、动土等事,民众都习惯于求神打卦占卜,对待神灵的态度恭顺谦卑,特别是在遇到困苦的事情时更加虔诚,希望在跳神之后得到神灵的庇佑和启示。在许多人力不能解决的领域,只能通过烧香拜神仪式过程进行人神交流对话,获取心灵上的慰藉和暗示,以求解脱。人们以信仰体验来消除遇到困难时的焦虑心理,获得精神上的安宁和心理上的顺应。虽然民间信仰活动的许多外在表现形式具有极其浓重的迷信色彩,但是其自古传承下来的那套固有程序,能够在一定程度上舒缓民众内心的困苦与不解,通过跳神唱神以达到超越自己,超越困难,营造娱乐氛围,完成心理的重新建构,实现正常生活的回归。凡此种种,都折射着陕北民众的智慧与乐生的光芒。

结束语

信仰民俗是指一种能够传达人们信仰观念和崇拜心理的习俗,它是深深根植于民间的特殊文化现象,其思想意识的核心是信仰鬼神,相信神灵能支配人生,福佑信仰者。[12](P381)它是从人类原始思维的原始信仰中不断传承变异而来的民间思维观念的习俗惯例,受到了人们的信奉,甚至成为支配人们物质生活与精神生活的重要因素。

沿着陕北社会发展的历史轨迹探寻,不难看出多神灵信仰现象的形成与陕北社会发展历程息息相关。陕北自古就是华夏民族与各少数民族相互融合的大舞台,这里曾是北方少数民族和汉民族争雄问鼎不断融合的地方,有史以来,先后有近二十个部落和民族在这里错居杂处,多民族在这片黄土地上生活、生产,在漫长的岁月中,陕北群体人格基本上被塑造起来,最终形成了自己的精神方向、行为模式、价值观念、情感态度以及心理机制。陕北文化也在农耕文化和游牧文化不断碰撞重组的过程中成熟起来,并形成了多元多维的特性。陕北民歌文化是对陕北人民生活状态的一种描述,神官调是构成这一描述的一部分,它的唱词凝结了陕北人民世世代代对自然万化的体认、对祖先和圣贤的崇拜、对阴曹地府报应的敬畏以及对生命和真善美追求的精神世界,蕴含了陕北民间多神信仰的文化现象,这种现象实质上是多民族、多种族之间信仰不断碰撞、同化、叠加和相互融合的结果,最终形成了多元信仰的文化复合体。

注释:

①文中谱例第1、2、5、7来自于霍向贵《陕北风俗民歌》,陕西人民出版社2014年版;第4、6来自于曹振乾《陕北民歌大全》(第二卷),陕西人民出版社2010年版。所有谱例原为简谱,笔者将其制作成五线谱。终曲《送神歌》目前只搜集到唱词,没有旋律。

②这是直接引用的,根据实际采风中,笔者认为是不同的神官认为自己所代表的神灵,因此是可以随意改变的,比如说,今晨张三或李四来请神。