真空中脉冲激光烧蚀制备银纳米晶粒在水平衬底上的分布特性

2019-02-19邓泽超刘建东孟旭东丁学成褚立志王英龙

邓泽超,王 旭,刘建东,孟旭东,丁学成,褚立志,王英龙

(河北大学物理科学与技术学院,河北省光电信息材料重点实验室,新能源光电器件国家地方联合工程实验室,保定 071002)

1 引 言

纳米材料有着不同于块状体材的诸多特性,如量子尺寸效应、光电特性、表面效应、催化特性等等,此外,纳米材料尺寸和纳米晶薄膜生长过程中的择优取向也与这些特性紧密相关[1-2]。近年来,随着制备技术及工艺的日趋成熟,在产业化应用和科学研究方面,从半导体到金属,从单一材质到多元化合物[3-5],纳米材料的研究都取得了快速的发展。其中,银纳米晶粒(纳米晶薄膜)以其独特的物理和化学性能,在光学、医学、化学等领域应用前景广阔[6-10],制备手段也日趋多样化,如化学气相沉积法[11]、溶胶-凝胶法[12]、电镀法[13]和脉冲激光烧蚀法(PLA)等,其中PLA技术由于具有速度快、能量高、污染小和光源种类丰富等优点倍受青睐。近年来,研究人员通过改变环境介质[14-15]、激光能量密度[16]、光源种类[17-18]、脉冲数量[19]等手段,在真空、气体氛围和液体环境中均成功制备得到了银纳米晶粒。在真空环境中,通过脉冲激光烧蚀银靶,晶粒的成核和生长,不是通过烧蚀产物与环境介质碰撞从而损耗能量来实现的[20],这也是其不同于在介质氛围中制备纳米晶粒的优势所在,因此引起了广泛的关注。采用PLA技术,在真空环境中烧蚀银靶制备得到银纳米晶粒,已经被Dikovska等[16-18]采用纳秒、皮秒和飞秒脉冲激光的实验所证实,并得出了纳米晶粒形成于烧蚀羽辉产生初期的结论。他们从激光波长、能量密度等方面对银纳米晶粒的尺寸分布和光吸收特性、羽辉中离子分布特性等进行了分析;虽然发现沉积的样品为多晶态,但未对其成因进行深入分析。

在诸多PLA实验装置中,衬底与靶面往往为平行放置模式,即烧蚀羽辉轴线与靶面和衬底表面垂直,这种模式下,激光烧蚀靶材后形成的冲击波将在靶衬间往返运动[21],以及衬底上存在烧蚀产物的二次溅射,这都增加了靶衬间烧蚀产物传输过程及其动力学的复杂性;同时,衬底上的样品,也是由不同尺寸纳米晶粒叠加沉积而成[16,20],在这种模式下,增加了从晶粒尺寸分布、沉积样品生长过程中择优取向等角度分析纳米晶粒成核及生长动力学的难度。与以往装置不同,本实验将衬底与烧蚀羽辉轴线平行放置,使烧蚀产物离开靶面后,以类平抛运动的方式沉积在衬底上,避免了由于冲击波往返运动导致的烧蚀产物传输过程的复杂性;同时,使得具有不同速度的晶粒,能够沉积在不同位置的衬底上,呈现一种近似自然分布的结果。结合纳米晶粒特殊的传输方式以及在衬底上的分布特性,便于进一步研究纳米晶粒的成核和生长动力学过程,为理想尺寸纳米晶粒的制备和薄膜生长过程中择优取向的可控提供参考。

2 实 验

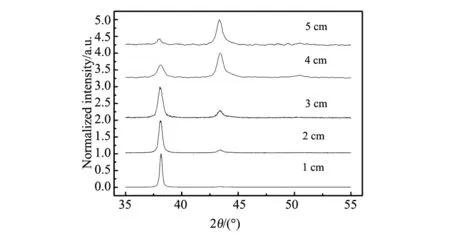

图1 脉冲激光烧蚀装置简图 Fig.1 Sketch of pulsed laser ablation installation

激光光源为波长308 nm、脉冲宽度15 ns 的XeCl准分子脉冲激光,靶材为纯度99.99%的银靶。为减少烧蚀过程中产生的大碎片,靶材安装在匀速转动的步进电机上,转速为8 r/min,以实现均匀烧蚀。Si(111)衬底平行于烧蚀羽辉轴线水平放置,与烧蚀点的垂直距离为3 cm,衬底中心与靶面水平距离分别为1 cm、2 cm、3 cm、4 cm和5 cm,不同于以往衬底与靶面平行放置的PLA装置[20-22],如图1所示。实验过程中,反应室内保持室温、真空度为1×10-4Pa;激光脉冲频率为5 Hz,经透镜聚焦后,以与靶材表面呈45°角入射,烧蚀焦点面积为1 mm2,能量密度为4 J/cm2,烧蚀时间为30 min。

3 结果与讨论

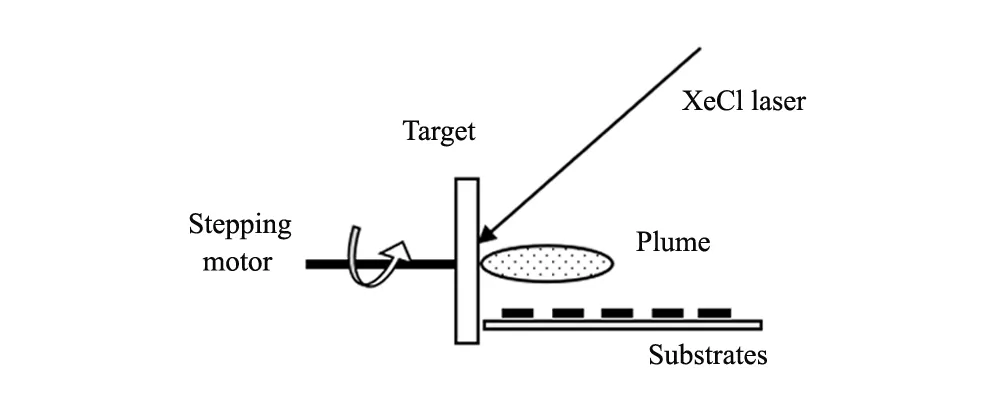

图2a~e分别为靶衬间距(下文均指衬底中心与靶面水平方向上的距离)为1~5 cm时Si(111)衬底上沉积样品的扫描电子显微镜(SEM)表征结果,由图可知,靶衬间距为1 cm时,样品表面结构致密,晶粒间聚合程度高;靶衬间距增加至2 cm时,纳米晶粒间的聚合程度减弱,呈类岛状结构[19,23];继续增加靶衬间距,类岛状结构消失,晶粒尺寸逐渐减小,与此同时,晶粒分布均匀度提高。

图2 距靶不同位置衬底上样品的SEM照片 Fig.2 SEM images of samples on substrates at different position(a)1 cm;(b)2 cm;(c)3 cm;(d)4 cm;(e)5 cm

烧蚀羽辉在离开靶材表面后,由于没有环境介质的阻挡,表现为绝热膨胀模式,由于扩散效应,距离靶材表面越远,烧蚀产物密度越低,理论上来讲,沉积在衬底上的样品厚度越小。为了验证这一观点,采用探针式表面轮廓仪(PTSP)对不同位置衬底上样品的厚度进行测量,结果如图3所示。由图可知,在距靶面最近的衬底上,样品最厚,随着靶衬间距的增加,厚度逐渐减小,靶衬间距为1~5 cm时,样品厚度变化范围为180~17 nm,与晶粒尺寸随靶衬间距增大逐渐减小的变化规律一致。

图3 不同位置衬底上样品厚度的变化情况 Fig.3 Depth of samples on substrates at different position

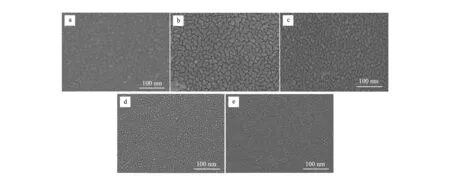

图4 不同位置衬底上样品XRD图谱 Fig.4 XRD patterns of samples on substrates at different position

为分析样品的成分特性,利用小角度X射线衍射 (XRD)技术对样品进行了表征,结果表明,不同位置衬底上样品的XRD特征谱线均以Ag(111)晶面和Ag(200)晶面特征谱线为主,峰位分别位于38°和44°左右,且相对于银的单晶特征谱线,均存在展宽,证明了银纳米晶粒的形成;其他晶面特征谱线强度非常弱,且无明显变化,文中不做分析。图4为距靶不同位置衬底上样品的XRD表征结果,由图可知,距靶不同位置衬底上样品的XRD特征谱线强度和变化规律并不相同:靶衬间距为1 cm时,样品的(111)晶面特征谱线强度非常强,(200)晶面特征谱线强度很弱;随着靶衬间距的增加,(111)晶面特征谱线强度逐渐减弱,而(200) 晶面特征谱线强度逐渐增强,不同衬底上I(200)/I(111)的强度比如图5所示,由图可以看出,随着样品沉积位置与靶面距离的增加,两个晶面特征谱线强度比,即I(200)/I(111)逐渐增大。

为验证样品沿不同晶面生长的情况,利用选区电子衍射(SAED)技术,对靶衬间距为3 cm时衬底中心区域的样品进行进一步分析,结果显示样品中(111)晶面和(200)晶面电子衍射环比较明显,同时存在其他晶面的衍射环。电子衍射图表明样品为多晶态,与XRD表征结果一致。如图6所示。

图5 不同位置衬底上样品的 I(200)/I(111) Fig.5 The value of I(200)/I(111) on different substrates

图6 距靶3 cm处衬底上样品的电子衍射图 Fig.6 Electron diffraction graph of sample located at 3 cm to target surface

根据Toftmann等[17]的研究结果,烧蚀产物以烧蚀羽辉轴线为中心沿不同夹角θ(0°≤θ≤90°)分布,但主要集中在羽辉轴线方向上,并随着同羽辉轴线夹角的增大逐渐减少[17],同时向空间不同方向传输,在重力作用下做类平抛运动。根据平抛运动的特点,在高度不变的情况下,水平方向的速度决定了其在水平方向上传输的距离,因此,表面高温层烧蚀粒子形成的具有较大速度的小尺寸晶粒,在水平方向上传输的距离,要大于由内部低温烧蚀粒子形成的速度相对较小的大尺寸晶粒。 由此可知,距离靶面近的衬底上,沉积的大尺寸晶粒多,样品厚度大,晶粒间的团簇现象明显;随着距离的增加,能够沉积到衬底上的大尺寸晶粒数量越来越少,而速度大的小尺寸晶粒由于在传输过程中的扩散效应[27],使得其沉积在单位面积衬底上的晶粒数量减少,因此样品厚度会变小。这一理论与图2和图3中晶粒尺寸及样品厚度分布的实验结果一致,此外,在距靶5 cm处的沉积样品中,SEM未检测到大尺寸晶粒。

基于SEM和XRD表征结果,靶衬间距较小时,样品中晶粒以大尺寸为主,(111)晶面的XRD特征谱线强度大于(200)晶面特征谱;靶衬间距较大时,样品中基本为小尺寸晶粒,(200)晶面的XRD特征谱线强度大于(111)晶面特征谱。这表明,距靶较近处的样品,主要沿(111)晶面生长,距靶较远处的样品,主要沿(200)晶面生长。这一结果可以从不同晶面形成所需的表面能存在差异来解释,银晶体为面心立方结构,其(111)晶面对应的表面能最小,(200)晶面对应的表面能较大[28-29]。沉积在距靶较近衬底上的晶粒和烧蚀粒子温度高,在衬底表面有较强的迁移能力,同时由于密度较大,晶粒及粒子间碰撞、结合效率高,导致样品在生长过程中,能量趋向于均衡状态,因此会在能量最低的(111)晶面择优生长。在距靶较远处,烧蚀粒子和传输到这些位置的小尺寸晶粒,由于绝热膨胀和扩散效应,密度和温度都会降低,沉积到衬底上以后,迁移能力小,碰撞几率低,晶粒在衬底上趋向于随机生长模式,使得晶粒间的能量不能有效平衡,样品都处于一个能量比较高的状态,在这种情况下,样品会沿着表面能较高的晶面,即(200)晶面随机生长[29-30]。

在此基础上,也围绕激光能量密度、烧蚀点与衬底的垂直距离两个参数进行了探讨。当激光能量密度大于4 J/cm2时,在相同沉积位置上,样品厚度、晶粒尺寸和XRD特征谱线强度均有所增加,但它们的变化规律与4 J/cm2时相同。这是由于增加激光能量密度,烧蚀粒子总量和温度都相应增加[17],按照前面的理论,烧蚀粒子密度增加,晶粒的生长率增大,使得晶粒尺寸增加;烧蚀粒子温度升高,使得所形成的纳米晶粒速度增大,在水平方向上传输的距离更远。当烧蚀点与衬底的垂直距离大于3 cm时,实验结果与增加激光能量密度时类似。这是由于垂直距离的增加,延长了纳米晶粒落到衬底上的时间,相当于增加了晶粒在水平方向上的传输距离,使得晶粒的沉积位置向远离烧蚀点的方向扩展。上述结果表明,改变这两个参数,晶粒尺寸分布特性及其XRD特征谱线的变化规律均未发生明显改变,也就是说,在能够形成纳米晶粒的情况下,这两个参数的改变对晶粒的成核和沉积样品的生长机理没有影响。

4 结 论

采用纳秒脉冲激光烧蚀技术,在室温、真空环境中烧蚀银靶,在水平放置的Si(111)衬底上沉积了一系列样品。SEM、XRD、PTSP和SAED表征结果表明,样品由不同尺寸的银纳米晶粒组成,晶粒尺寸和样品厚度随着衬底与靶面水平距离的增加逐渐减小;XRD特征谱线表明,不同位置衬底上所沉积的样品,均存在(111)和 (200)晶面的特征谱线,并且随着靶衬间距的增加,I(200)/I(111)的强度比逐渐增大。结合样品沿不同晶面生长时的表面能存在差异,以及脉冲激光烧蚀产物分布、传输的特性,得出距靶较近位置处沉积的样品,由于烧蚀粒子和晶粒的温度高,密度大,能量传输效率高,沿能量最低的(111)晶面择优生长,在距靶较远处,由于烧蚀粒子和晶粒迁移能力差,密度低,样品所具有的能量较高,会沿表面能较高的(200)晶面随机生长。实验还对增加激光能量密度、衬底与烧蚀焦点垂直距离的情况进行了分析,结果表明,晶粒尺寸及样品特征谱线变化规律并未发生明显变化。