OECD教育治理下的政策趋同研究

2019-02-12吕云震白鸽陈思源

吕云震 白鸽 陈思源

摘 要:OECD作为教育领域最有影响力的国际组织之一,其影响力主要通过PISA得以实现。为了帮助参与国改善其教育制度,OECD根据在PISA中表现优异的国家的经验来提供建议和改良方案。由此,政策的趋同性就不可避免,各国对于PISA成绩的应对政策可能会出现相似甚至相同的情况,尤其是成绩比较相近的国家。趋同研究涉及的是不同国家政策在结构、过程和表现方面呈现出越来越相似的趋势,以及随之而来的特点和目标。新制度主义提出了组织趋同的三大机制:强迫性机制、模仿机制、社会规范机制。其中,模仿机制为分析OECD引发的各国教育政策的趋同提供了有力的理论基础。文章基于模仿机制进一步介绍了政策趋同的影响机制。这些理论共同构成了OECD教育治理下各国教育政策趋同的分析框架。

关键词:OECD 教育治理 政策趋同 新制度主义

经合组织(OECD)作为教育领域最有影响力的国际组织之一,其影响力主要通过国际学生评估项目(PISA)得以实现。PISA主要测试的是已经完成义务教育、即将进入劳动力市场的学生的学术表现。从2000年开始,PISA每3年在所有OECD成员国和一些非成员国中开展一次,测试学生在科学、阅读、数学、问题解决等方面的能力。如今,PISA已被国际社会视为教育水平、性别平等、社会公平等方面的重要指标。

为帮助参与国改善其教育制度,OECD根据在PISA中表现优异的国家的经验提供建议和改良方案,主要包括与学生表现成正相关的影响因素。OECD希望通过这种途径逐步加强自身在国际教育领域的治理能力。本文将探讨OECD如何通过PISA实现教育治理目标,以及世界各国面对国际组织的教育软治理采取的改革方案为何会出现政策趋同现象。鉴于此,本文将主要围绕以下几个问题进行相关讨论:OECD的哪些建议和指标反映在各国/地区的教育政策中?面对OECD的教育治理,各国的教育改革为何都朝着统一、标准的模式开展?新制度主义对趋同理论有哪些贡献?OECD是如何进一步促进各国的政策调整趋向其理想且标准化的政策模式的?

一、OECD教育治理的特点

(一)PISA结果:OECD教育治理的基础

全球治理通常被理解为“个人、公共和私人机构管理公共事务的多种方式的总和”。从政治或经济角度来看,它包含在全球市场或全球公民社会中,也是非政府主体和主权国家一同解决全球问题的规范及制度的重建过程。有研究表示,国际组织和市场对教育政策的影响愈加深入,教育已经成为国际或全球治理领域的一部分,教育政策似乎受到国家以外的国际组织的影响[1]。于是,各种国际组织,如OECD、欧盟、联合国教科文组织、世界银行等,在推动政策理念和政治进程方面发挥越来越大的作用。有学者指出,在教育政策、国别差异逐渐均质化的隐性过程中,OECD、欧盟等跨国组织扮演着重要的角色,而单个国家的作用逐渐被隐藏。OECD等国际机构逐步独立于政府之外,不受国家政治的制约,在彻底性、公平性、技术性和国际性方面有着天然的优势[2]。这些组织在信息发布、目标制定和语言使用方面高度一致。他们使用同一种官方语言,对于全球化、经济效率、市场化等保持一致的论调,并宣称全球化是一种进步的表现,是不可避免的趋势。

OECD对全球教育影响的扩大与近些年PISA在国际社会的影响力的扩大是紧密相关的。尽管OECD表示创办PISA的初衷是方便各国教育政策制定者检验本国的教育质量,“PISA作为一种比较的手段,应当成为国际通行的标杆,用于衡量各国教育体系的优劣”[3],但是考虑到OECD在全球教育和政策制定中的广泛参与,PISA有巨大的影响力不足为奇,PISA结果也频繁地被世界各国教育机构所引用。“PISA成绩成为了一种‘外化手段,将知识和标准用高级的国际形式加以表达。”[4]

PISA之所以成为OECD扩展教育影响力的主要工具,是因为数据被认为是政府管理能力中永远不会出错的力量。除此之外,PISA结果的去情境化和直观性使得任何一个参与国和经济体都可以“不受时空限制,任意和他国进行比较”,这相当于有了一双“全球眼”[5]。因此,OECD希望借助PISA结果来确立自身在全球教育治理中的地位,从而影响成员国及其他参与国的教育政策制定及发展方向。

(二)OECD对教育概念的界定及指标体系的建立

随着教育领域全球化的到来,经济因素除了会对高等教育产生影响,也越来越会对中小学教育产生影响。从国际化视角来看,经济发展的需要是PISA及其他国际测评流行的一个主要原因。各国越来越需要通过知识经济的竞争来保证其国民的经济水平。同时,人们也日益认识到此类测试对于教育和评估政策的巨大影响力。政府对于PISA成绩的接受和认可,反映出他们对包括OECD在内的国际组织公信力的承认。PISA成绩被视为一种政治工具来推动教育改革或从别国引进改良经验。[6]

总体而言,OECD的教育理念是围绕着经济原理而建构的。PISA确立了各国要实现的为优化其目标教育系统的八个核心目标。这八个核心目标涉及社會平等、性别平等、学校结构、教育标准、教师培训、学生表现的质量保障体系、学校自治、教育研究和数据统计八个方面。

在学校结构方面,OECD提倡将选择模式、分离模式转变为融合模式,因为选择模式会加剧社会经济差距的制度障碍。教师培训受到了额外关注,因为采用融合模式的学校要求教师能对来自不同文化背景的学生进行针对性的辅导。OECD还提议促进教师专业发展和教师教育,支持在教师培训之初对教师候选人进行更严格的筛选,以提高教师的职业准入资格标准和社会地位。为了提高公立教育的竞争力,内部和外部的学生表现质量保障体系被用来识别教育中的不足,因为监测学生和教育系统的绩效标准被视为教育系统成功的关键。学校自治就是通过将权力下放给学校和地方当局以改善学校系统的做法,下放的权力包括自由选择课程内容、预算、学生录取等。教育研究和统计应该为决策和实践提供更精准的信息,从而满足政策制定者日益增长的基于证据的决策需求。

可见OECD通过对教育概念的界定及指标体系的建立介入全球教育治理的过程,并不断加强自身对各国教育的影响力。由于各国都会借鉴从PISA中获得的经验,那么他们彼此间政策的趋同性就不可避免。根据PISA结果,OECD会提出针对中等教育决策的建议。这些建议在PISA测试后的国际主题报告中提出,有的相当隐晦,有的十分明确,提供了中等教育政策趋向国际模型的趋同性程度和维度的基准。鉴于此,可以推断,各国对于PISA成绩的应对政策可能会出现相似甚至相同的情况,尤其是那些成绩较为相近的国家。那么该怎样理解这种教育趋同现象?本文以新制度主义有关趋同的论述为理论视角,并以此为基础提出OECD教育治理下各国教育政策趋同的分析框架。

二、新制度主义对组织趋同的理论贡献

(一)新制度主义关于组织合法性的基本主张

新制度主义的基本出发点是任何一个组织都必须适应环境而生存,必须从组织和环境的关系角度认识组织现象。其主要贡献是提出了合法性机制来认识、解释组织现象,尤其是趋同现象。

美国学者约翰·迈耶(John Meyer)提出了以下观点。第一,必须从组织环境的角度去研究、认识各种各样的组织行为,去解释各种各样的组织现象;第二,如果关注环境,不能只考虑技术环境,还必須考虑制度环境(institutional environment),即一个组织所处的法律制度、文化期待、社会规范、观念制度等为人们所“广为接受”的社会事实[7]。制度学派提出,组织面临两种不同的环境:技术环境和制度环境。这两种环境对组织的要求是不一样的。技术环境要求组织有效率,即按最大化原则组织生产。但是,组织不仅是技术需要的产物,还是制度环境的产物。各种组织同时生活在制度环境中,是制度化的组织。组织的制度化过程即组织或个人不断接受和采纳外界公认或赞许的形式、做法或社会事实的过程。如果组织或个人的行为有悖于这些社会事实,就会出现合法性(legitimacy)的危机,会引起社会公愤,对组织的今后发展带来困难。技术环境与制度环境对组织的要求常常是相互矛盾的。制度环境要求组织服从合法性机制,采用那些在制度环境下“广为接受”的组织形式和做法,而不管这些形式和做法对组织内部运作是否有效。[8]

制度主义理论强调合法性机制的重要性。这里的“合法性”不仅仅是指法律制度的作用,而且包括了文化制度、观念制度、社会期待等制度环境对组织行为的影响。合法性机制的基本思想是:社会的法律制度、文化期待、观念制度成为被人们广为接受的社会事实,具有强大的约束力量,规范着人们的行为。合法性机制是指那些诱使或迫使组织采纳具有合法性的组织结构和行为的观念力量。合法性机制使得组织不得不接受制度环境里建构起来的具有合法性的形式和做法。因此,制度化的过程就是这样一个不断采纳制度环境强加于组织之上的形式和做法的过程。

(二)组织趋同的三大机制

制度化给组织带来的最大影响就是组织之间的趋同现象,即为了被制度环境认同,各个组织都采用了类似的结构和做法。因为组织所处的大环境是一样的,所以它们的做法都非常相似。组织之间的相互模仿学习减轻了组织的动荡,因为它扎根在环境里,具有合法性,不容易受环境的冲击。这样,即便这些组织效率不高,它们也可能生存下去。合法性本身提高了组织的生存能力。

有三个机制导致了制度的趋同性或者说组织形式、组织行为的趋同性。第一个机制是强迫性机制(coercive mechanism)。例如,组织必须遵守政府制定的法律、法令,不然就会受到惩罚。法律制度具有强迫性。第二个机制是模仿机制(mimetic mechanism),即各个组织模仿同领域中成功组织的行为和做法。为什么会出现模仿性机制呢?模仿的一个重要条件是环境的不确定性。当环境不确定、各个企业不知道怎样做才是最佳方案的时候,模仿那些已经成功的企业的做法就可以减少不确定性。也就是说,不确定性诱导了模仿的行为。第三个机制是社会规范机制(normative mechanism)。社会规范产生一种共享观念或共享的思维方式。专业化程度高的组织在组织结构和人才管理上通常有着惊人的相似性,如医院、法律事务所、学校、研究机构。社会规范机制对人们或组织的趋同性有着十分重要的作用。这三种机制导致和促进了组织之间的趋同性。[9]

在这三种机制中,模仿机制最能解释OECD引发的教育政策趋同。因为OECD会根据在PISA中表现优异的国家的良好经验来提供建议和改良方案,帮助参与国改善其教育制度。因此,“PISA结果频繁地被各国教育机构引用,也被视为教育跨国治理的重要参考依据”[10]。那些被OECD定义为“最佳实践”(Best Practice)的教育系统,如过去的芬兰,如今的上海、新加坡等,往往会被其他国家模仿与借鉴,引发了关于教育改革的标准化运动,从“学习芬兰”到“学习上海”、从“关注人力资本”到“关注核心课程”,一个个口号不断引领各国教育领域一次又一次的调整与改革。下文以模仿机制为理论依据,对其进行深入挖掘,找出该机制的具体表现形式及其影响。

三、基于模仿机制的政策趋同分析

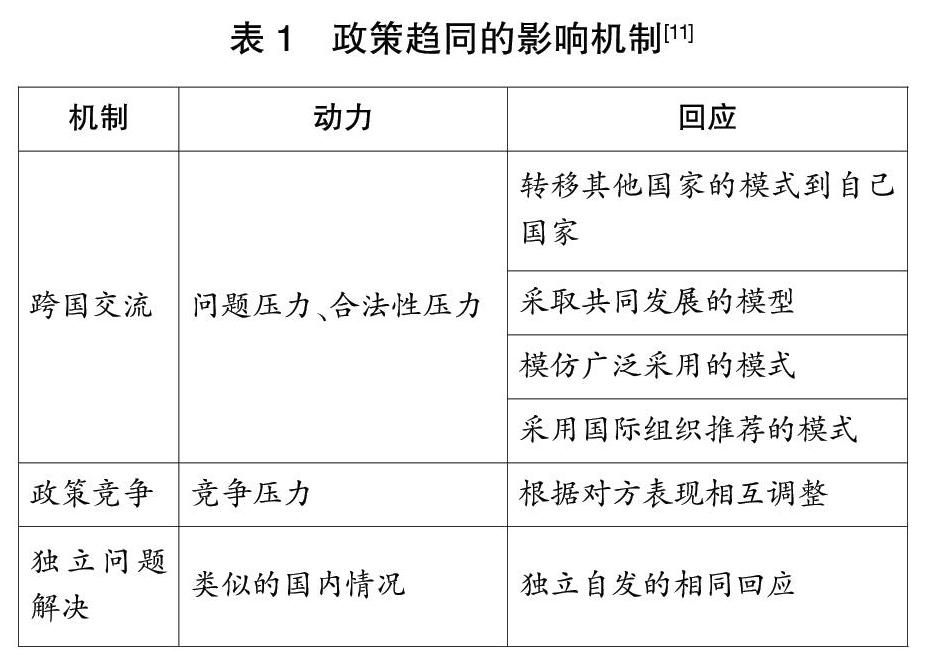

实际上,趋同研究涉及的是不同国家政策在结构、过程和表现方面呈现出越来越相似的趋势,以及随之而来的特点和目标。基于上述趋同的模仿机制,下文对索梅尔·托马斯(Sommerer Thomas)等人提出的政策趋同的影响机制进行探讨(见表1)。

跨国交流是在软治理背景下产生组织结构、模式治理和政策风格趋同的最有效的途径。跨国交流涉及国内相关参与者的信息交换和跨国专家网络间的交流,这些通常会改变政策参与者的信念和价值体系。跨国交流产生作用的子机制包括吸取他国教训、跨国问题解决、政策模仿和国际政策推广。这些子机制各有不同,但都依赖不同国家和国际组织间的交流,他们的区别更多是在分析上而不是外在表现上。吸取他国教训指的是国家决策者借鉴其他国家的经验或自己国家的历史来解决国内问题,因此这种类型的学习是一种双边转移的结果;跨国问题解决是另一种多边类型的政策学习,政治和经济精英或者知识群体基于一些国际上相关问题的科学研究的发表,提出对国内类似问题的看法和解决措施;政策模仿是关于在高度不确定性的情况下,政策制定者旨在通过复制其他国家或者国际组织具有良好声誉的政策以增加其决策的合法性;国际政策推广是指作为协调者的国际组织或国家,通过设立基准和评估国家内的政策成效来传播最佳实践模型。在国际比较中排名较低的国家或者不遵循推荐的模式的国家面临着继续坚持他们的国内模式或适应这些推荐模式的压力。此外,国际组织机构可能通过刺激政策竞争进一步促进国家采取他们的政策模型。

政策竞争指的是和国家进行比较并且相互影响适应以提高国内机构设置的功能有效性。因此,改革的目的就是保持国家工业的竞争力,阻碍资本和劳动力的外移。例如,教育越来越被视为国家的人力资本和财富。因此,当前教育质量上的发展显示出竞争性特征,因为政策有向上驅动效果以提高教育成效。各国都在竞争最佳表现的教育体系,他们试图通过满足国际建议来提高他们的教育系统的表现。政策的跨国相似性也可能来自独立的问题解决,即各国决策者面对类似的问题时,独立做出的相似反应。国家特定问题的压力越高,就越有可能趋向公认的国际模式。例如,教育的市场化就是各国趋向国际模式最为显著的例子。

四、讨论

通过PISA,OECD对参与国的教育影响是多样的。将国际测试的结果进行对比,这种做法强调的不是彼此间的差异,而是从中找出有价值的教育趋同政策。对于分区域进行评估的国家,如加拿大、挪威、瑞士、中国,收集其整体结构和统一标准的数据十分困难。加拿大在PISA中的表现一直很坚挺,但仍把PISA作为教育改革的杠杆。这点和芬兰一致,尽管芬兰在最初几轮的PISA中高居排名表首位,但目前也决定通过加强核心课程来完善教育体系。PISA成绩相近的国家/地区,如英格兰和法国,采用了不同的方针来提高自己的教育水平。它们的选择与本国独特的政治、历史和文化教育实践紧密相连。尽管在PISA中的表现相似,但它们的教育体系大相径庭,因此,只能采用不同的方法以提高本国的成绩。可见,同样的数据可以被用于证实不同的教育政策和政治立场[12]。诸如此类,政策制定者利用PISA数据进行论证的例子不胜枚举。在法国同样也出现过要求以PISA平均成绩为基础进行改革的呼吁。在不同地区,PISA成绩带来的政策措施却不尽相同。显然,改革举措会不可避免地受到执政党的干预。从某种意义上说,一个问题可以有多种解决方法。我们没有低估国际测试数据在政策制定过程中的重要性,在知识经济时代政府很难对这些数据视而不见。因此,在政策制定过程中,我们需要超越国家层面,放眼世界全局[13]。美国对于PISA结果就反应平平,其原因在于,由PISA成绩得出的结论,在美国社会早就已经被普遍接受:美国的教育体系达不到国际标准。因此,PISA成绩并没有激化国内关于教育问题的矛盾。在研究中发现,有证据显示,有些政客通过把本国在PISA中的不足表现夸大为“丑闻”,来施加压力。有学者表示,“政策实施者把PISA当成政策合法化的一种形式,或平息争论的一种手段”。他们认为,PISA已经成为一种管理手段,不管是在国家层面,还是在国际层面[14]。因此,美国通过没有跨国协议的独立问题解决途径,使得教育政策改革与OECD的建议非常一致。

本文的研究可以表明,政策的趋同程度取决于在国内问题压力下,OECD是否能触发相应国家的趋同机制。案例研究证明,在政策趋同方面对于PISA差异显著的反应取决于问题压力和OCED机制的影响。实际上,政策趋同的表现方式之一就是集中化(centralization)。尽管在研究的这些国家集中化的具体表现形式各有不同。有学者指出,集中化可以看成是一种跨国交流(经验学习、模式仿效、国际政策推进)[15]。但是,并没有充足的证据显示PISA成绩引发了集中化这一现状。事实上,长久以来标准化改革和集中化一直都存在。笔者并不怀疑基于新自由主义价值观、以共享为特征的国际组织教育的发展和全球化带来的均质化力量的存在。笔者质疑的是,在实践中均质化的程度会有多大?很明显,政府通过PISA结果来促进教育改革的进行。对于教育政策合理性的争论往往也是建立在(或至少部分建立在)PISA结果的基础上,尽管各个国家教育政策的具体形式各有不同。

参考文献:

[1]FUKUTA S. Education Policy and Strategy of Competencies in Globalism[J].The Japanese Journal of Educational Research,2008,75(2):192-205.

[2]RINNE R. The Growing Supranational Impacts of the OECD and the EU on National Educational Policies, and the Case of Finland[J].Policy Futures in Education,2008(6): 665-680.

[3][10]OECD.PISA 2009 Results: What Makes a School Successful?—Resources, Policies and Practices[EB/OL].http://dx.doi.org/10.1787/9789264091559-en,2017-03-02.

[4][14]LAWN M, GREK S. Europeanizing Education: Governing a New Policy Space[M]. Oxford: Symposium Books,2012:134.

[5]NOVOA A, YARIV-MASHAL T. Comparative Research in Education: A Mode of Governance or a Historical Journey?[J]. Comparative Education, 2003, (39): 423-438.

[6]BULLE N. Comparing OECD Educational Models Through the Prism of PISA[J]. Comparative Education,2011,47(4): 503-521.

[7]MEYER, JOHN W, BRIAN R. Institutionalized Organizations: Formal Structure as Myth and Ceremony[J]. American Journal of Sociology, 1977(83): 340-363.

[8][9]周雪光.组织社会学十讲[M].北京:社会科学文献出版社,2003:74-78.

[11]SOMMERER T, HOLZINGER K, KNILL C. The Pair Approach: What Causes Convergence of Environmental Policies?[C]//HOLZINGER K, KNILL C,ARTS B, et al. Environmental Policy Convergence in Europe: The Impact and International Institutions and Trade. Cambridge:Cambridge University Press, 2008.

[12]MONS N, PONS X. The Reception of PISA in France: Knowledge and Regulation of the Educational System[EB/OL].http://knowandpol.eu/IMG/pdf/o31.pisa. france.pdf ,2009-04-12.

[13]GREK S. Governing by Numbers: The PISA Effect in Europe[J].Journal of Education Policy,2009, 24(1): 23-37.

[15]HOLZINGER K, KNILL C, ARTS B. Environmental Policy Convergence in Europe[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 2008:780.

编辑 朱婷婷 校对 王亭亭