谈谈竹笛划线板

2019-01-15

前段时间,有朋友发来篇《从中国“弦准”发展的视角看笛乡铜岭桥的“划线板”》请我看看,接着沈正国发来微信告知欲制竹笛“划线板”,听听我的意见。为此,想对竹笛“划线板”的问题谈点看法。就“划线板”而言,所有笛子制作师都知道它的用途,而就划线板的实际用途而言,其正名似乎应该是笛子制作“音孔定位板”——为制作各种调门的笛子音孔定位的,其定位方法简便、有效。

就《从中国“弦准”发展的视角看笛乡铜岭桥的“划线板”》来说,不难看出该文撰写者的目的是在说明“划线板”之原理的应用源远流长,其发端就是“弦准”。实际上弦准同划线板是用途和性质完全不同的两码事。

“弦准”也叫“均准”。“弦准”,以弦定律;“均准”,以弦定“均”(绝对音高),然后计算十二律在该弦上的位置,并获知其音高。首先制作均准的是西汉的音律学家京房(前73~前43)。京房发现用十二支竹管按照三分损益法制作的十二支律管不合律,故而明确地指出“竹声不可以度调”。又因为黄锺管长仅9寸,应锺长4.74寸,无法辨清于4.26寸之间所细分的60份(60律),因此制准弦长9尺,于4.26尺之间来作细分。京房制准是研究律分,而划线板所言各个调门之间的音孔间距成比例,由此可知,弦准(均准)同划线板制笛的原理不同,用途不同,故而不是一码事。

再一个涉及“均准”的是南朝梁武帝的“四通”,同时梁武帝还制作了十二笛,由此让人把均准同笛联系了起来。《隋书》卷十三详细记载了梁武帝的“四通”(十二律)和十二笛的尺寸,并言“用笛以写通声”。由此可见,四通并不是为笛定音的,而笛是为“通”定音的;再说梁武帝所制十二笛,与荀勖的泰始笛性质各异,梁武帝所制之笛不似所设计之泰始笛,声多假借(不合律),故梁武帝的“通”(均准)与制笛实无关。

若说古代之笛的制作可用划线板的,那应该是公元274年西晋武帝司马炎泰始十年,中书监荀勖所制定的“笛律”。荀勖笛律所讲述的是十二支符合三分损益律和十二律吕之“泰始笛”的制作方法。荀勖讲述泰始笛制作时确定管长和各个音孔的定位方法时,所用的是“上度”(由某律按所生之律的长度向上量取)、下度(由某律按所生之律的长度向下量取)的方法。由于泰始笛确定音孔位置时须加减“管口校正量”之增差(宫、角二音所应之律的差),此时用三分损益法确定音孔位置的计算很繁琐,而“上度”“下度”法略去了“宫角二律之差”的增减,因此用此法在笛上确定音孔位置极为简便。这上度、下度法,就是三分损益法。荀勖设计泰始笛,首先涉及到笛律研究中开管与闭管、管口校正量等令人头痛的音乐声学问题,但他却没想到十二笛各笛音孔之间的关系成比例,可以用更为简捷的百分比(即划线板之原理)的方法。本人制作泰始笛和初唐吕才尺八时就是用荀勖所定比例的音位尺(见图1),由于泰始笛有十二支,用此法定孔简捷方便。此图为直角三角形,延伸成矩形不就是泰始笛和尺八的划线板?关于泰始笛的上度、下度法就是百分比的问题,可参阅拙文《谈“荀勖笛律研究”》①和《荀勖笛律暨泰始笛研究》②。

以上所附“音位尺”,所用是荀勖的定孔方法,根据现今定调的需要绘制的。黑线与蓝线合用,所定的是泰始笛的音位(筒音作mi),黑线与红线合用,所定的是吕才所设计的尺八(筒音作sol)。请看,是否同划线板原理完全一样?

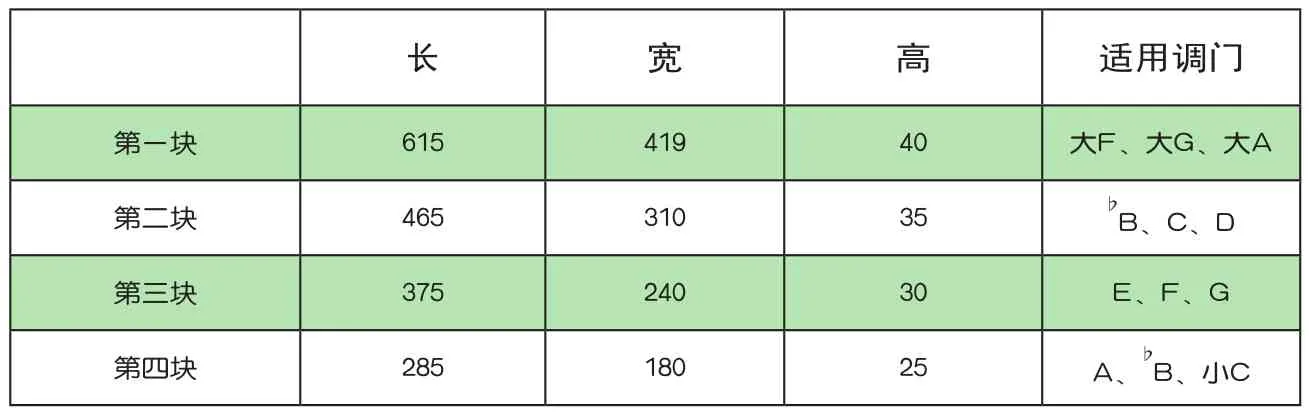

那么铜岭桥制笛所用的划线板,其性质如何?从沈正国发来的数据获知,划线板共有4块,适用的笛由大F调至小C调。其情形如下表。(单位:mm)

长宽高适用调门

图1

上表所列数据不难看出,所选框高是为了适应所选调门笛子的外径:调门低,管径大,故而框架高,反之则低。长和宽是为了适用与所选调门之笛的长度,例如第一块长615mm、宽419mm,那就是该板适用于有效管长(从吹孔至调音孔)为419mm至744mm之间的大A调至大F调笛子的音孔定位。又如第四块板则适宜于有效管长为180mm至337mm之间的小C调至小A调笛的音孔定位。至于这四块划线板各自的音孔定位,实际上是同一个比例,就如同本人所绘“泰始笛、吕才尺八”音位尺一样,仅是各自所适用的管长不同而已。其比例如下表:

孔序第六孔第五孔第四孔第三孔第二孔第一块调音孔比例44 51 59 69 74 84 100

其间第一、二块同第三、四块之间有千分之一的细微差别,完全可以忽略不计。

据说铜岭桥所用之划线板是周林生提供的,周林生曾向郑觐文之子郑玉荪学过艺,并告知此划线板系郑觐文所设计。这种按比例的平行线和圆形的转盘,用途是十分广泛的。1955年我向南京艺术学院教授甘涛老师学二胡,就是用的这种平行线绘制的“弦乐音位尺”为二胡定音位的,用此法我一个月就把《良宵》拉下来了。此外,本人还运用这原理设计过可以随二胡弦长改变而改变的二胡音位指板。笛子划线板同弦乐音位尺的原理是完全相同的。

郑觐文设计笛子划线板是完全可信的,因为当年大同乐会就设有乐器工厂,乐器工厂是由郑玉荪负责的;郑玉荪是大同乐会的总干事。但是竹笛音孔的定位是否为郑觐文或郑玉荪所设定,本人则持否定态度。尽管郑觐文在《箫笛新谱》的“旧笛制必须改造之理由”中指出,“老法子的笛子,他音孔的距离是通体匀排的,第二孔总归嫌低一点,……不能同古乐十二律相和,又不能与西乐相和”,应该“照晋代荀氏十二笛的法子,与今西洋木笛(长笛,当时长笛都是木制的)的法子,将第二孔改近第三孔三分之一以上”,却未提及如何将第六孔的位置降低——而如今铜岭桥所用制笛划线板的第六孔的位置降得太低了!需要查对的是,现在划线板的定位,是否为1989年轻工业部所制定的“部颁标准”。

第六孔位置的降低有何利弊?其利仅仅是基本调可以保证第六孔叉口音准确——仅仅是校音方便,“叉口”的用途形同虚设。若此,何不就像泰始笛和彭祉卿所设计的“雅箫”一样,将音孔位置降到适当位置而不用叉口音呢?第六孔位置的降低,其弊远大于利。首先是基本调缺了♯4而少了一律,于转调不利。笛最常用的有三个调:D调、G调和A调,这三个调是汉魏时期就沿袭下来的,《世说新语》桓伊为王徽之所奏三调,就是这三个调:正调,相当于如今曲笛的D调;下徵调,相当于今日曲笛的A调;清角调,相当于今日曲笛的G调。如今“严格”按照十二平均律制作、校音的笛,G调缺“清角”(fa,4),A调缺变宫(si,7,因为音低得太多)。第六孔位置的降低,给高音sol的演奏带来了一定的局限。俞逊发生前曾同我聊起,他吹笛,高音sol都是单开第六孔的,从来不用“○●●○○○”指法,音嫌低。俞逊发吹高音sol单开第六孔,此时是将第六孔当作了高音孔(泛音孔),增强该音发声的灵敏度。可是若将第六孔定在泰始笛(49.61%)或彭祉卿雅箫(51.14%)的位置,若单开第六孔,那高音sol就一定吹不出!至于泰始笛同雅箫后出孔的差别,是因为泰始笛没调音孔之缘故;泰始笛同吕才尺八形制同,尺八的后出孔定在46.12%处,演奏就相当方便。此外,玉屏有位箫笛制作传人,特为我做了两支箫,单开后出孔,高音无法吹出,他还特来问我什么原因。可能有人说,你所举的例子是箫。须知,箫笛的原理是一样的,只是由于管端校正量不同,故而音孔所占管长的比例不同而已!如果我们将第六孔开在正确的位置上,不仅使笛多了一个音,并使高音sol的两种指法可以互换,于演奏岂不更方便?

近来听有人说,第六孔的4与♯4不能兼顾,如今的笛子确实如此。本人早就认定第六孔的校音是难题,否则物理学家丁燮林不设计十一孔笛而设计十孔笛了,彭祉卿的雅箫会将后出孔定位应锺而不是无射了。但笛子第六孔的一孔双音并非不可能。本人于30多年前就提出了解决的方法,同时还撰写了《谈谈箫笛“叉口”》③一文。如今看来那篇文章的行文不够准确,由于各个厂家音孔定位不一致,“提位”提多少,就显得含混。如今本人制笛,第六孔的音孔位置明确定在42.5%~43%之间,并认定定在42.5%处最为理想——当然校音的难度也相应增大。

第六孔定在42.5%处,与铜岭桥所用划线板的44%相比,音孔位置提高了1.5%,在此情况下音能调准吗?能!调整的方法比较繁难一点:调音时不仅要凭听觉严格控制音孔的大小,还得根据吹孔的大小同其余五孔之间的音程关系来调整“海底”深浅,也就是调整笛塞的位置。万事开头难,但毕竟熟能生巧。最近两月做了20支笛(包括匀孔笛),匀孔笛的第六孔都定在42.5%处,其他笛子第六孔都不低于43%,没有一支的音是无法调好的。

注释:

①载《中国音乐》,1985年第4期。

②刊南京艺术学院学报,《音乐与表演》,2014年第4期。

③刊《乐器》,1986年第4期(8月号)。