小学自然操作流程图的阅读指导策略初探

——以“神奇的变化”一课为例

2019-01-12◎王琼

◎ 王 琼

小学自然虽然是一门以观察、实验为基础的科学启蒙学科,但是它的学习离不开阅读,因此教学中教师要重视阅读指导。纵观小学自然教材,图片多、文字少,因此图片的导读尤为重要。怎样引导学生读懂图片?怎样通过图片阅读来辅助科学知识的深入理解?怎样通过图片导读提升学生的阅读能力?这是每位自然教师理应思考的问题。

在研读沪科教版小学自然教材中,笔者发现有为数不少的操作流程图。操作流程图是指完成工作事项的活动流向示意图,用于说明完成某一个操作过程顺序,可以是制作活动的工艺流程,也可以是完成任务的步骤程序,它往往由一组有顺序的图片组成,并配有相关的文字说明,以表达操作的步骤、程序及要点。这类图片的阅读看似简单,图片直观形象,文字精炼易懂,但实践中笔者发现学生对操作流程图的阅读理解还是浅层次的,只是知道图文对照分几步,每步大体怎么做,至于为什么要这样操作,操作中应关注哪些细节问题,需要注意哪些方面等,不会作深入思考,因而导致具体操作碰到这样或那样的困难,甚至无法操作而被迫中止。下面以五年级第一学期“神奇的变化”一课为例,介绍笔者在操作流程图阅读指导方面的所形成初步策略。

本节课有两组操作流程图,一是隐形墨水制作流程图,二是混合实验操作流程图。在具体的阅读指导中,笔者采取了不同的方法。

一、隐形墨水制作流程图的阅读指导

这组图采用图文结合的方法介绍了隐形墨水的制作步骤及方法(见图1),五年级学生应该能读懂,通过阅读学生能知道分几步,每步怎么操作,但对于操作中的一些细节问题,从流程图中是读不出来的,因为它需要隐形墨水的相关知识和解决问题的实际经验的支撑,这一流程图的导读分以下三步进行。

图1 隐形墨水制作流程图

(一) 图文结合,感知方法

结合学生的阅读能力,教师先让学生图文结合自主阅读流程图,感知隐形墨水的制作方法,具体过程如下。

师:图文结合阅读,说说制作隐形墨水分几步,每步各是怎么操作的?

生:分四步,一是把橙子中的水挤出来,这就是隐形墨水;二是用毛笔蘸隐形墨水在白纸上写字;三把用隐形墨水写有字的白纸放在通风处阴干;四加热白纸,用隐形墨水写的字就会显示出来。

【分析】学生的回答基本上复述教材上的操作步骤及要点,但在复述中并不是照读、照搬,而是根据自己的理解,重新概括,用自己的语言表达,如“水挤出的橙汁就是隐形墨水”“用毛笔蘸隐形墨水在白纸上写字”,这里学生已把隐形墨水和橙汁联系起来。

(二)对接知识,关注细节

在学生初步感知制作方法的基础上,教师从引导学生联系隐形墨水的特点入手,让学生对接“隐形墨水无色”的相关知识, 从而关注制作中的细节问题,具体过程如下。

师:隐形墨水写的字为什么能隐藏?

生:因为它是无色的,在加热的情况下才会显示出来。

师:再读流程图,有什么问题吗?

生1:挤出的橙汁是黄色的,这会影响隐形效果。

生2:如果用旧毛笔写字,毛笔上可能会有遗留的墨汁,写出的字也会有痕迹。

【分析】由于对接了“隐形墨水无色”这一知识点,学生再读流程图时,马上找到了隐形墨水“有色的事实(橙汁是黄色的)”和“可能有色的隐患(旧毛笔会遗留黑色的墨汁)”,因此明白了在具体制作中还有一些细节问题有待解决,这样又培养了学生发现问题的能力。

(三)联系生活,解决问题

在学生发现问题的基础上,教师引导学生联系生活,寻找解决的方法,具体过程如下。

师:挤下的橙汁不是无色的,怎么办?

生1:挤出后过一会儿,让它沉淀一下,上面的液体颜色会浅一点。

生2:可以换一些颜色浅的水果,如柠檬、青葡萄、梨等。

师:真棒,老师试过了,橙汁放一会儿上面的液体颜色确实会浅一点,但不能放得过久,否则会氧化,颜色反而变深。其他颜色浅的水果汁隐形的效果确实好些,这是老师用青葡萄汁做的,不知道能不能显形,回家大家试试看。那毛笔上有遗留的墨汁,怎么办呢?

生1:用新毛笔写。

生2:不一定用毛笔,我们只是做实验,用不着写得漂亮,可以用手指蘸着写。

生3:用餐巾纸写也可以……

【分析】上述教学片段可以说明学生有一定的生活经验,我们完全可以让学生链接生活实际来解决一些科学探究中的问题。又如在下面的“加热”问题上,有学生提出,家里没有酒精灯,怎么办?大家也想出很多方法,如用蜡烛代替,放在灯泡前加热,用电吹风吹等,因此教师要相信学生,充分发挥学生的聪明才智。

总之,通过隐形墨水制作流程图的导读,学生不仅学会用水果制作隐形墨水,还掌握阅读操作流程图的方法,更为重要的是通过让隐形墨水显形的游戏活动,让学生体验、感悟“物质在一定条件下会发生变化”,可见操作流程图导读,助推了学生对科学知识的深入理解。

二、混合实验操作流程图的阅读指导

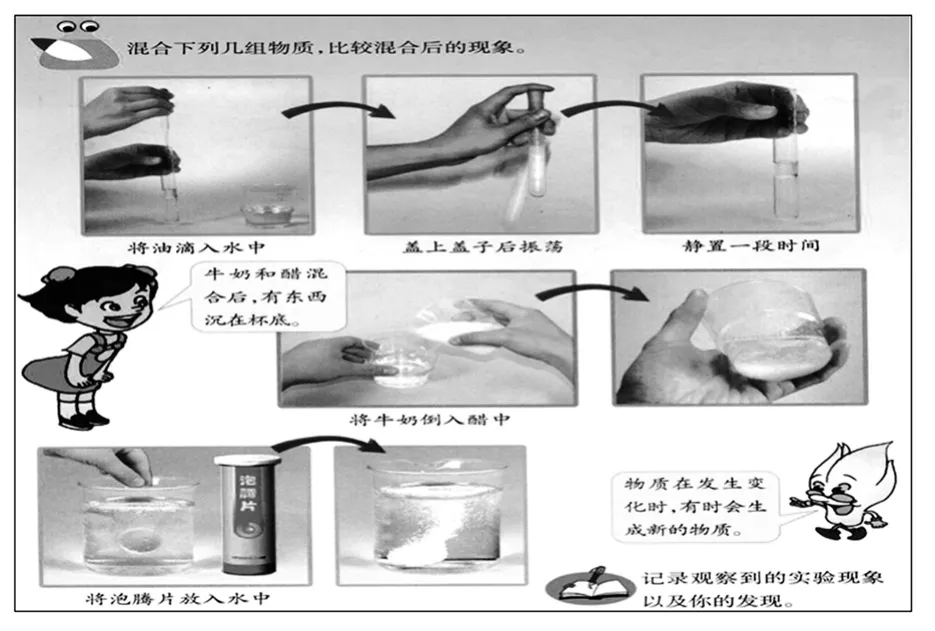

本节课还有一组操作流程图,那就是“油与水、白醋与牛奶、泡腾片与水”三个混合小实验的操作流程图(见图2),它也是用图文结合的方法展示实验的操作步骤及要点。但仔细分析,笔者觉得这里的图片导读除了让学生了解操作步骤和方法上,还要让学生学会“现象的观察与记录”与“规律的发现与揭示”上,因此图片导读要与实验操作相结合,具体分成以下三步。

图2 混合实验操作流程图

(一)抓住箭头,突出流程

操作流程图最大的特点就是展现操作的步骤,它有先后顺序的特点,隐形墨水制作流程图是用序号①、②、③、④表示,而图2是用箭头表示顺序,因此导读中教师抓住箭头,突出流程,具体指导如下。

师:(PPT出示油和水混合的图片)这三幅图片展示了什么。

生:把油倒入水中,摇晃,再静置一段时间。

师:每两张图片之间有一个箭头,这表示什么?

生:表示在完成前一张图片操作的基础上,再做后面一张图片的操作。

师:也就是说三步操作有一个先后顺序,不能颠倒,是吗?

生:(点头示意)

师:如果我们把第二、第三这两张图片顺序调一下,会怎样?

生:这个实验我们要比较物质混合后的现象,两张图片顺序倒了,我们究竟观察哪个阶段呢?如果观察静置阶段,那么油和水还没有充分混合,如果观察振荡阶段的,那么油和水正在混合当中。

师:那我们待会儿实验时一定要按这个流程操作。

【分析】通过对“箭头作用”及“图片顺序能否颠倒”的讨论,学生明白了操作流程图有先后顺序的特征,具体操作要一步一步来,讲究先来后到。

(二)注重观察,找出现象

本活动主要让学生通过混合小实验,发现物质混合后有时会发生变化,而要找到这个变化,一定要仔细观察实验过程中出现的现象,因此导读中,教师跳出流程图,引领学生走进实验过程,让学生边做实验边观察实验中出现的现象,并及时把看到的现象记录下来,具体过程如下。

师:(接上述教学片段“油和水混合实验”)请大家看第三张图片,混合后有什么现象?

生:油浮在上面,水在下面。

师:果真这样吗,待会儿试一试。如果是真的,可用图文结合的方法把它记录下来。(教师在黑板上示范,教给学生记录的方法。如:那么搅拌中有什么现象呢?我们也可以用这种方法记下来。下面我们分别做三组物质混合小实验,并把实验中看到的现象及时记下来。

生:小组合作完成实验,并记录。

师:(组织交流)下面哪几个小组来交流实验结果?

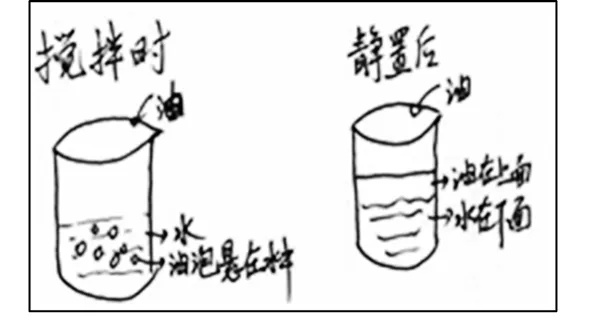

小组1:(PPT上出示记录单,见图3)油倒入水中,开始油直冲杯底后马上浮起来,我用小棒搅拌,油变成泡泡悬在水中,静置一会儿油又浮上来了。

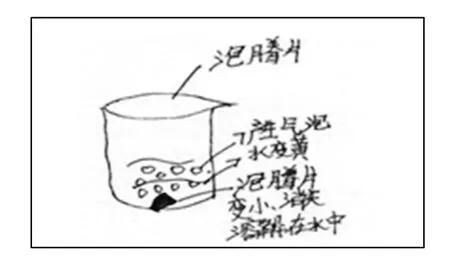

小组2:(PPT上出示记录单,见图4)泡腾片放入水中,就有许多气泡往上冒,同时泡腾片慢慢变小,最后消失,溶在水中,水也变成黄色的了。

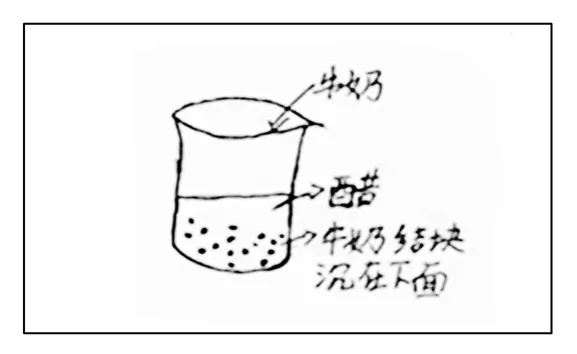

小组3:(PPT上出示记录单,见图5)牛奶倒入白醋中,牛奶变成一粒粒、一丝丝、一块块的固体,并慢慢沉到杯底。

【分析】这个教学环节先以观察教材上“油与水”混合后的现象图(即图3)为例,教给学生观察并记录实验现象的方法,然后提醒学生实验过程中的现象也应关注,如振荡中有什么现象?最后再让学生动手实验,并认真观察,及时记录。从学生的交流情况看,学生掌握的还可以。

图3 油和水混合实验记录单

图4 泡腾片和水混合实验记录单

图5 牛奶和白醋混合实验记录单

(三) 强化比较,得出规律

这个活动安排三组小实验的目的主要是为了让学生找出物质混合的规律,而要找到规律离不开比较,因此导读中需要强化比较。当然这里的阅读不仅仅只停留在原有的操作流程图上,而是要借助对实验前后物质特性的观察与比较,借助实验中生成的实验现象记录材料的阅读与分析,从而揭示出其规律。具体的比较从以下两个层面入手。

1. 实验前后物质特点的比较

本节课的课题是“神奇的变化”,它的核心概念就是“变化”,研究的对象是物质,研究的内容是物质的变化,变化的条件是物质混合,因此教学中教师抓住了混合前后物质特点的比较,从而找出物质的变化,具体过程如下。

(1)教学片段一:实验前观察水、油、白醋、牛奶、泡腾片的特点

师:请大家观察水、油、白醋、牛奶、泡腾片各是怎样的?

生1:水是一种无色、无味、透明的液体。

生2:油是一种金黄色的、半透明的液体。

生3:白醋是一种无色、有气味的透明液体。

生4:牛奶是一种乳白色的不透明液体。

生5:泡腾片是一种橙色的固体。

师:现在把水和油混合、白醋和牛奶混合、泡腾片和水混合,看看会有什么现象,并比较混合前后这些物质有什么不同。

生:(动手操作实验)

(2)教学片段二:实验后,比较水、油、白醋、牛奶、泡腾片的变化

师:(组织交流实验结果)下面我们来说说两种物质混合,有什么现象?这些物质有什么变化?

生1:水和油混合,两种物质前后都没有发生变化,水仍然是无色、透明的液体,油仍然是金黄色的半透明液体。(这里只截取有关物质变化的内容,关于实验现象见上面教学片段)

生2 :白醋和牛奶混合后,白醋没有变化,仍然是无色、透明的液体,而牛奶变化了,变成颗粒状或块状的固体。

生3:泡腾片和水混合,两种物质都发生变化,泡腾片慢慢变小,溶化在水中,最后不见了,水变黄色。

【分析】这个环节引导学生分别说说这个物质实验前怎样?实验后又怎样?迫使学生进行前后物质特点的比较,凸显“变化”的核心概念。同时学生能用“A物质和B物质混合,A物质怎样?B物质怎样?”的句式交流,说明学生明白两种物质混合是变化的条件。

2. 三组混合实验现象的比较

物质混合的规律,需要通过多个实验的比较才能发现,因此在交流好三个物质混合小实验结果的基础上,让学生比较三个小实验的异同,具体流程如下。

师:请大家比较三个小实验有什么不同呢?

生:油和水混合跟其他两个小实验不同,两种物质都没有发生变化,而另外两个实验都有物质发生变化了。

师:从中你可以得到什么结论?

生:有时会发生变化,有时不发生变化。

师:什么发生变化呀?

生:有时物质会发生变化,有时物质不发生变化。

师:在什么情况下变化呀?能说完整吗?

生:两种物质混合,有时物质会发生变化,有时物质不发生变化。

师:真棒,原来物质混合有这么一个规律。那再来比比两个都发生物质变化的实验,它们的变化有什么不同?

生1:牛奶和醋混合,只有牛奶发生变化,醋没有变化,水和泡腾片混合,两种物质都变化了。

生2:水和泡腾片混合有气泡,牛奶和醋混合没气泡。

师:为什么会有气泡?

生:有气体。

师:哦,有气体,原来水和泡腾片混合会产生新的物质。从中你又可以得到什么规律呢?

生:有些变化会产生新物质,有些变化不产生新物质。

【分析】通过对三个小实验的比较,教师引导学生自己揭示出物质混合的规律,而且在解释规律时,引导学生表达要完整、准确。

混合实验操作流程图的导读,就是这样将流程图与实验过程相结合起来,由流程图引领学生实验操作,由实验操作助推观察比较,由观察比较丰厚流程图内涵,从而帮助学生深刻理解物质混合的规律。