促进意义建构,引导学生学会学习

——以“汽水中的化学”主题式溶液单元复习为例

2019-01-12◎崔鹏

◎ 崔 鹏

课程改革的深化,要求教师在观念与行动上,从“课时”向“课程”转变。单元教学的设计与实施是一个关键环节,需要教师立足课程视角、聚焦学科核心素养,进行单元系统的结构化设计和统整实施。单元复习需要同步革新,教师要把握学生在单元学习进程中思考的进展,在单元复习的设计上通过富有意义的主题环境,帮助学生对学习内容所反映的概念与联系建构意义,突破已有认知,达到深刻的理解。引导学生跨越原有学习路径,在解决问题的过程中主动建构意义、学会自主学习,深化概念理解、获得实践智慧。

本文以“汽水中的化学”主题式溶液单元复习为例,试谈促进意义建构、引导学生自主学习的初中化学单元复习的设计与实施。

一、促进意义建构的化学单元复习概述

(一)内涵与特征

所谓“有意义”,奥苏贝尔认为,是指观念或知识之间非任意的和实质上的联系。非任意的和实质上的联系,是指这些观念或知识与学习者原有认知结构中的某一方面(如某一个表象、一个已经有意义的符号、一个概念或一个命题)有联系。因此,意义的本质是“联系”。意义的建构,就是“联系”的建构,包含联系的建立、细化与抽象。学生建构意义的能力决定他们的学习质量,而不是记忆和背诵教师讲授内容的能力。人以自己的经验为基础来建构世界的意义,或者说至少是在解释现实。“促进意义建构”的教学设计是以学生为中心的教学设计,它指向理解,关注知识产生的现实背景,采用多重表征及多重策略指导和组织学生建立知识间的联系,完成知识的结构化与整合运用,提高学生的学习能力与思维能力。

建构主义认为,学习环境由情境、协作、会话和意义建构四大要素构成。情境是意义建构的基本条件,师生、生生之间的协作、会话是意义建构的具体过程。意义建构是整个学习过程的最终目标,前三个要素为这一目标服务。促进意义建构的化学单元复习具有以下特征:①创设与学生生活环境、知识背景相关,有现实意义的真实问题情境,呈现学习任务或项目,激发学生自觉、积极、主动地参与;②组织学生在解决问题的过程中,通过观察、操作、推理、交流、协商、反思等活动,激活旧知和已学,展开协同性、活动性的学习,逐渐体会化学变化的规律及化学方法形成的过程;③注重联结——化学概念与规律的内部联结、静态知识与动态问题的联结、学生与教师每个个体不同理解的联结,体现化学知识形成过程的情境镶嵌化,强化化学方法与思想的表达,重视情感与社会责任感的培育。在这样的单元复习过程中,教师不再灌输知识,而是提供理解的支持如情境、任务、活动、项目、问题、资源等,并伴随学生的进程随时调整自己的支持行为与方式以适应、组织和指导学生达成意义建构。

(二)设计框架

促进意义建构的化学单元复习的设计框架,可以概括为“一个核心+两个基本点+三个关键环节”,即以知识的联系与运用为核心,以单元内容分析和学生学习进程分析为基本点确定单元复习目标,以情境主题、任务或项目、问题链或问题群的设计为关键环节展开复习进程,如图1所示。

图1 促进意义建构的化学单元复习的设计框架

以“知识的联系与运用”为核心,这是意义建构的内涵。知识只有在联系中才能显示出意义,认知结构只有在运用中才能得以优化。单元复习中,引导学生在知识间建立联系,运用于身边的情境之中,知识的整合与投入情境的运用,区别于机械的记忆和反复的训练,是一种根本性的学习。这样的学习过程中,知识得以条件化,学生有机会领会何时、何地、为什么、如何使用学过的知识,从而走向意义建构。

以“单元内容分析”和“学生学习进程分析”为基本点确定单元复习目标,这是单元复习有效设计的依据,是意义建构的起点。依据课程标准和学科教学基本要求,针对单元复习分析单元内容。内容上进行深挖与拓宽,如隐性知识、跨学科学习等。过程上表现为从概念上升为方法、从知识上升为观念,梳理它们之间的联系形成层次、网络与系统,揭示知识、概念、方法、观念、能力、素养的内在一致性,优化单元复习内容。分析学生学习新知的进程,梳理学生在学习新知时遇到的迷思概念和典型困惑,如物质分类中化合物与混合物的区别,探寻学生日常经验与学科概念包含的思维方法的差别,如物质的溶解。分析缘由挖掘信息与资源,由此确定单元复习的视角和策略。

以“情境主题”“任务或项目”“问题链或问题群”的设计为关键环节,这是单元复习设计的主体内容,是意义建构的支架。脑科学和认知心理学研究成果证实知识具有情境性和

复杂性,知识和技能只有嵌入在具体的情境中,才能更容易理解、更易于迁移;复杂知识的掌握、高端能力的培养,更需要进行基于复杂情境的深度学习。在单元知识背景下,选择、创设一个适合的、来自真实生活的、有价值的问题载体作为情境主题,如硫酸铜晶体的制备、厨房中的化学、鸡蛋壳主要成分的探究等。单元复习不是把教学内容碎片化地当作知识点来处置,而是通过任务或项目把内容进行有机地、模块式地组织与融通,指导学生在独自思考与协作活动的“做”的过程中完成任务。在“做”任务的过程中,学生激活已有的认知结果,同时用新的学习材料引发对原来认知结果的重新思考,激发探索欲望和学习动机构建单元知识网络。杜威认为,如果儿童没有“做”的机会,那必然会阻碍儿童的自然发展。儿童生来就有一种要做事和要工作的愿望,对活动具有强烈的兴趣,对此要给予特别的重视。促进意义建构、学会学习的重中之重是自动启动思维,而开启思维的钥匙是问题。单元复习的问题要有更高的思维容量与深度,具有联结性、层次性、系统性,呈现为问题链或问题群。激发思考,引导学生在解释事实与解决问题的过程中,自主地把点状思维联结形成思维链,并以一定的逻辑关系显性化为运用与表达,在分析、综合的过程中实现高阶思维的培养。

二、案例设计思路与实施过程

(一)分析单元内容、学生学习进程,确定单元复习目标

本案例为初中化学“溶液”单元复习,溶液单元内容与生产、生活、生理现象紧密联系,可以选择生动的主题作为情境载体。本案例选择“汽水”,为了突出学习重点对其进行简单典型化处理,汽水的主要溶质为二氧化碳、食盐和蔗糖。溶液单元概念多,包括溶解、溶液、溶质、溶剂、饱和溶液、不饱和溶液、溶解性、溶解度、溶质的质量分数、溶液的酸碱性等。概念之间表现为错综复杂的区别与联系,如“溶液”包含“溶质”和“溶剂”,“溶解性”和“溶解度”分别从定性和定量的角度表示物质的溶解能力,“饱和溶液、不饱和溶液”概念的辨析是建构溶解度意义的前提。学生新学时,概念是逐个形成的,在不断学习运用的过程中,出现概念辨析不清、概念应用错误、知识间联系断裂、知识转化困难的问题,在“溶解度”学习上出现困惑的频次最高。溶液单元需要选择一个核心概念作为意义轴心展开复习图景,深化思维和揭示化学学科的研究方法。在某些问题的解决中,“溶解度”和“溶质的质量分数”相融合,使得难度增大,“溶解度”有数据、表格、图像等多重表征形式,包含了数形结合、控制变量、建立模型等思维方法与研究方法,是学习的重点和难点。因此,把“溶解度”作为溶液单元复习的核心概念,由其发散为面、拓展为网络、建构成系统。

根据对溶液单元的内容分析和学生新知学习进程分析,确定单元复习的目标如下。

(1)解释溶液、饱和溶液、不饱和溶液、溶解度、溶质质量分数等重要概念,辨析概念的内涵与外延。

(2)举例说明“溶液”单元中知识的相互关联,形成知识结构图。

(3)能从溶解度曲线等图表中提取信息,解释与解决一些生活中的问题,提升获取信息、分析信息、运用信息的能力。

(4)会合理选择控制变量、建模等方法研究一些简单的溶液问题。

(5)体验知识结构的梳理归纳过程和学以致用的学科价值。

(二)一体化设计主题情境、任务模块与问题链,展开单元复习进程

本节课以“汽水”作为载体,为学生创设真实的主题情境,并以此为主线将整个单元内容和学生活动融入其中。教师通过课前任务激活反思、课上问题建构意义,展开、完成单元复习进程,引导学生主动走向“意义建构”。

1. 课前——学生独立完成溶液单元概念梳理,小组合作完成主题任务

对于溶液单元的概念与内容,设计两个任务模块,如表1所示。通过任务驱动,引导学生将单个的概念与知识点依据其意义和内涵联系互通起来,初步建构起具有一定层次的模块与体系。这个过程中,学生很自然地反思已知所学、暴露困惑错误、质疑方法思路,为提升理解和自主运用铺设基础和准备状态。

表1 任务模块

每个学生通过对知识的分类汇总、比较辨析,建立联系完成思维导图式的个人梳理。全体学生在课下分成四个协作小组,根据任务查找资料、分析讨论、动手实验、形成成果。每个小组把过程和成果记录下来,进行内容组织与提炼、布局设计与绘制,制作成图文并茂的海报。在这两项活动性、协同性、反思性的学习活动中,学生通过提取、运用与具体任务相关的知识,使这些知识形成一定的解释和意义。

2. 课上——突出概念联系与知识意义,深化认知结构与思维方法

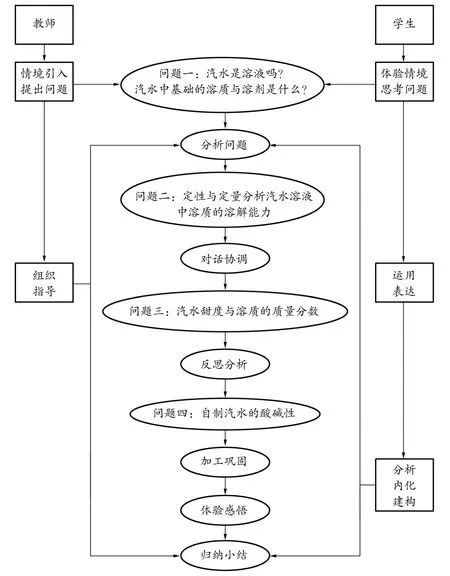

课堂上,首先展示交流知识框架图和主题海报,学生主动表达、相互补充、大胆质疑,营造了对话协作、相互激发、思考迸发的积极氛围。然后,继续围绕汽水,呼应课前任务,以汽水中的基础性成分“二氧化碳、蔗糖、食盐”为问题呈现的主角,以“溶入物质与溶质是否一致—汽水中二氧化碳、蔗糖、食盐的溶解度—汽水的甜度—汽水的酸碱性”为教学主线,展开和引申出前后联系、由浅入深的问题链,将溶液中的溶质、溶解度、溶质的质量分数、溶液的酸碱性等内容融为一体,突出概念联系与知识意义。教学流程如图2所示。

课堂上,师生理清概念、把握核心,解决问题、揭示方法,深入过程、凸显深度。教师注重指导学生转化文字与图表、融合定性与定量、整合知识与思维。问题链主体部分如下。

(1)小化设计了一个比较蔗糖和食盐溶解能力大小的实验方案,实验结果如下:

分析得出的结论中,正确的是( )

A. 20℃时蔗糖的溶解能力大于食盐

B. 30℃时食盐的溶解能力大于蔗糖

C. 20℃时食盐的溶解度为30g/100g水

D. 30℃时蔗糖的溶解度为15g/100g水

【设计意图】概念不只是呈现出来的语句的表观含义,认识方法和思维方法是概念中蕴藏的更重要的知识。教师通过控制变量思想方法的运用,引导学生真正领会“溶解度”概念的四个要素,使学生对“溶解度”这一核心概念从重点要素把握到逻辑意义理解,提高知识理解水平和创造性思考能力。

图2 教学流程

(2)蔗糖的溶解度曲线如图3所示。

图3 蔗糖的溶解度曲线

① 请思考并填写以下表格。

溶质(g)溶质(g)溶质(g)溶质质量分数状态(饱和或不饱和)3 0℃时,5 0 g水中加入3 0 g蔗糖,充分搅拌4 0℃时,7 5 g水中加入7 0 g蔗糖,充分搅拌

② 曲线上B点溶液处于______ 状态、C点溶液处于______ 状态(填写“饱和”或“不饱和”)。可采用_____________的方法,使得B点溶液处在曲线的C点上。

【设计意图】 “溶解度”不只是一个数值,而是包含着一组数量关系,引导学生用“建立模型”的思想方法解决溶解度计算的问题。溶解度具有数值、表格、图像三种表示方法,其中溶解度曲线表现出明显的优越性,点与线直观呈现了化学意义。用“数形结合”的思想方法加深对溶解度曲线的理解和运用。

(3)20℃配制汽水, 20℃时蔗糖的溶解度是60g/100g水。

① 100g汽水中溶解了10g蔗糖。想要再甜一些,又加入了10g蔗糖,蔗糖的质量分数发生了怎样的变化?增大了一倍吗?

② 原来的汽水想要甜度增大一倍,需要加入多少g蔗糖或蒸发掉多少g水?

③ 觉得①所得溶液还不够甜,又加入了40g蔗糖,充分溶解。这时蔗糖的质量分数增大到多少?

【设计意图】将溶解度的概念及意义、饱和与不饱和溶液的概念及其转化、溶质质量分数及相关计算等联结起来,突出思维方法与能力立意。引导学生对“溶解度”与“溶质的质量分数”的联系与区别进行比较辨析和抽象概括。促进知识的多向联系与转换,优化认知结构,培养推理、评价的高阶思维。

三、 结语

常见的单元复习,是教师主导的“旧事重提”,当学生面对综合性问题时,常会手足无措。本案例的溶液单元复习以“汽水”为载体,尝试促进意义建构的主题式复习模式,以真实的情境、任务与问题来承载化学知识,以主题为中心对知识进行整合,推动教学时空从“有限封闭”向“无限开放”转化。“汽水”主题情境使溶液单元复习成为与生活和实践相融合的学习活动,充分调动学生的兴趣与主动性,不断地去刺激和满足学生的认知和非认知发展需求,学生在任务与问题的导向下,在对话与协作的过程中发现联系与规律,持续、深度地参与复习进程,促进了知识的有意义运用和建构。

意义建构的过程中,情境中蕴含的真实问题是学生意义建构的载体,又给学生带来了解决问题的价值。情境、任务与问题,为学生提供了梳理知识的思路和框架,在整个学习过程中激发、推动、强化和调整学生的认知活动、实践活动和情感活动,让学生的思维不断地走向高阶和深入,对所学内容深刻理解并在大脑中形成新的认知结构,为学科核心素养的形成做准备。促进意义建构的化学单元复习,不是传授更难、更多的知识,而是引导学生把握知识表象下内聚的“一种理性心智和稳定结构”,提高统摄知识的能力。教师不再仅是知识的传授者,更成为学生实现意义建构的促进者和支持者,学生则学会了学习。