“小橘灯文化之旅”课程的开发与实施

2019-01-12◎张洁

◎ 张 洁

“小橘灯”一词出自我国著名作家冰心的《小橘灯》一文。她塑造的“小橘灯”象征着蕴藏在人民心中的希望和火种,象征着光明与未来。上海市杭州路第一小学(以下简称“杭一小学”)是一所有近80年历史积淀和文化传承的学校,学校实践了30年诗歌教育。杭一小学取“小橘灯”象征光明之意,寓意诗歌教育点亮学生成长之路。从发展学生综合素养出发,经过多年的理论和实践研究,开发并实施了“小橘灯文化之旅”课程,这是学校诗歌教育实施和传承的重要载体。课程秉承“用心灵点亮诗灯,让生活充满诗意”的办学理念,通过诗意育人环境打造,增强对学校、对家园的喜爱;通过诗歌、书法、绘画、音乐、表演等文化艺术等实践体验活动,逐步了解、感受、传承学校“小橘灯”诗歌文化。课程将学生人文素养和学习能力的培养渗透于课堂,融入于活动、延伸至校外,实现智育与德育、知识与能力、个体与群体并举并进的效果。通过课程的开发与实施,培育了学生综合素养,提升教师的专业化发展,使学生成为“有梦想、有特长”的“小橘灯”好少年。

一、课程理念与目标

《上海市普通中小学课程方案(试行稿)》指出:“以德育为核心,强化科学精神和人文精神的培养”“以改变学习方式为突破口,重点培养学生的创新精神和实践能力”。上海以“创新”为关键词,对课程的目标、结构、标准、教学、评价、管理提出了新的要求,力求体现新时代创新精神,使学生具有爱国主义精神,继承和发扬中华民族优秀传统和革命传统,形成优秀的品质与人格。“小橘灯文化之旅”德育课程,以学生为中心建立自主、合作、探究的学习模式,以上海市“二期课改”理念为引领,凸显以下课程理念:

第一,突出实践性。体现“用心灵点亮诗灯,让生活充满诗意”的办学理念,引导学生在德育活动中感悟生活、体验成长、学会做人。

第二,关注学生综合素养的培育。满足每个学生和谐、持续发展的基本需求。课程设计贴近生活,在生活化、体验性、参与性基础上,注重可操作性。注重用诗歌的形象性、审美性、幽默性、韵律性、抒情性、创造性与教育性来提升学生的综合素养。

在课程理念的引领下,达成以下课程目标:

(1)整体性目标:形成“小橘灯文化之旅”系列课程,探索课程实施方法,形成可供推广的课程实施模式。

(2)学生培养目标:学生有梦想,有特长——写诗做人、怡情修行、爱美创美 。

① 写诗做人:从诗歌起步,至真做人——学会写诗、学会求知、学会合作、学会生存。

② 怡情修行:用诗歌引领,至善修行——文明懂礼、孝亲敬老、诚实守信、乐于助人。

③ 爱美创美:以诗歌浸润,至美创美——多才多艺、爱好广泛、富有想象、善于创造。

二、课程的创新实践

《关于全面深化课程改革落实立德树人根本任务的意见》中提到:“要根据学生的成长规律和社会对人才的需求,把对学生德智体美劳全面发展总体要求和社会主义核心价值观的有关内容具体化、细化,深入回答‘ 培养什么人,怎样培养人’的问题。”杭一小学以发展学生综合素养为出发点,将传统诗歌教育与学校德育课程建设结合起来,对“培养什么人、怎样培养人”的问题进行了研究。

(一)课程的架构

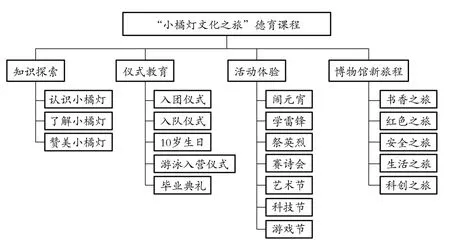

“小橘灯文化之旅”德育课程(见图1)是带有学校诗歌特色的原生态德育资源,具有真实性、切近性和亲和性,是学生发展核心素养落地的重要途径。我们以学生发展的核心素养作为校本德育课程设计的出发点,结合“用心灵点亮诗灯,让生活充满诗意”的办学理念,针对学生年龄特点,整体建构了指向发展学生综合素养的课程结构。

图1 “小橘灯文化之旅”德育课程

学校分不同年级设计相应学习内容和活动项目,做到四个结合:与学校每月常规的节庆活动相结合,与学校特有的校园文化活动相结合,与少先队仪式教育相结合,与争章活动相结合。将一年横向的月份和学生五年纵向的发展相结合。每一年,学校都举办有自己特色的文化、艺术活动,包括:学雷锋主题活动、校园艺术节、“橘灯杯”杨浦区小学生武术锦标赛、迎国庆赛诗会等。同时,每一个学生一年可以对应地参加该年级的一项仪式教育。通过仪式和活动间的联系,引导学生有梦、追梦,发挥学生的创造力,在学生展现自己风采的同时,丰富成长体验。

(二)课程的实践

实践活动是学校实施德育的重要途径,更是发展学生综合素养、体验成长、培养情感的重要途径。

1. 知识探索

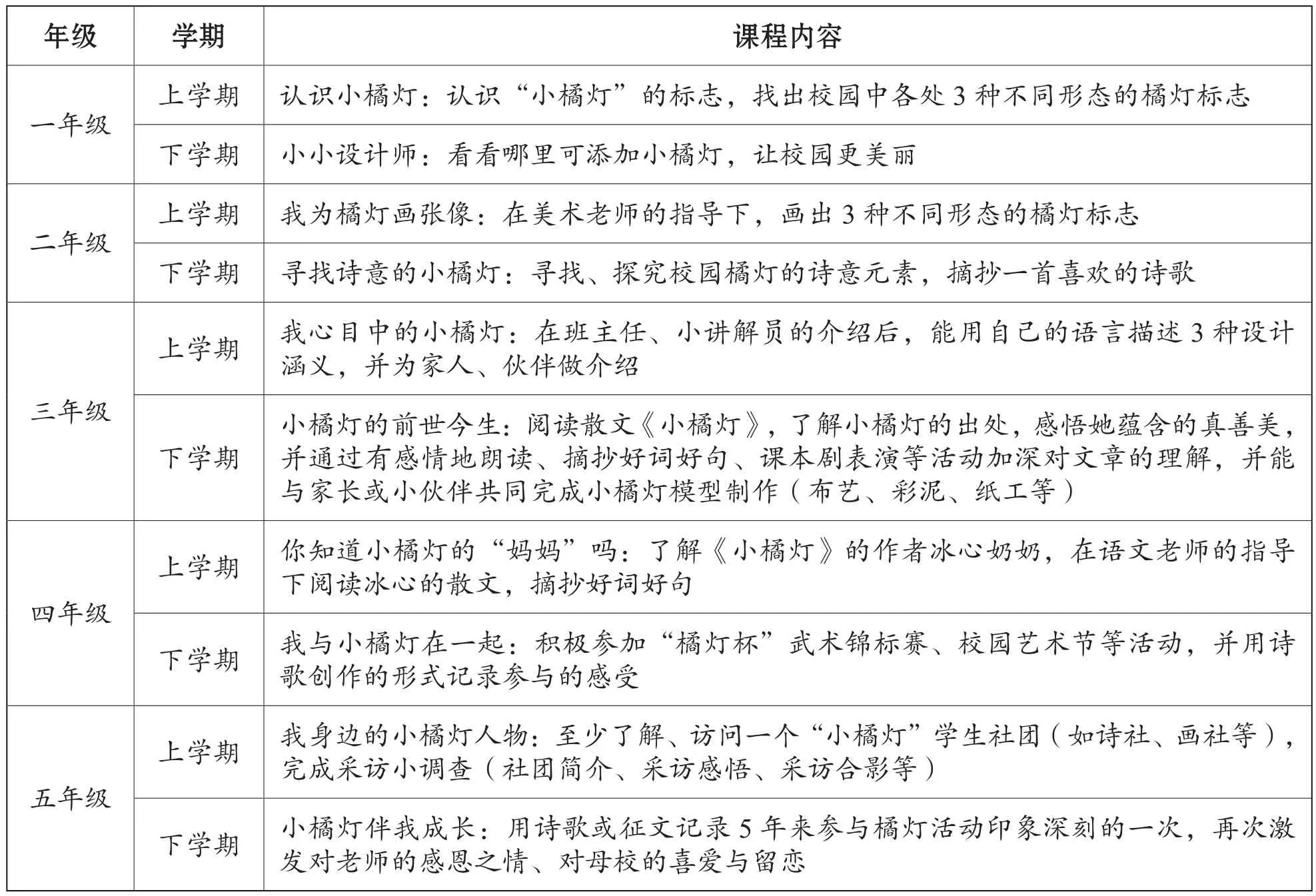

“小橘灯文化之旅”知识探索从“认识小橘灯,了解小橘灯,赞美小橘灯”三个层面进行设计,让学生在5年的学习生活中,通过“找、画、读、写、说、访、演”等逐步体验,从中感悟真善美,引导学生“有梦”。

在“认识”站中,一、二年级的活动有“寻找校园小橘灯”“我为橘灯来涂色”“小小设计师”“我为橘灯画张像”等。“了解”站上,三、四年级的学生自主探究了解小橘灯的设计涵义,能为家人、伙伴介绍小橘灯;阅读散文《小橘灯》,知道“小橘灯”的故事;与家长或者小伙伴共同完成“小橘灯”模型制作(布艺、彩泥、纸工等);认识《小橘灯》的作者——冰心奶奶等。在“喜爱”站中,五年级学生以小队为单位访问“小橘灯”学生社团,完成采访小调查;为低年级学生设计一条“文化之旅”的参观路线;写下五年成长中的最美回忆,用诗歌或文章记录下五年来印象深刻的橘灯活动等。各个年级的具体内容见表1。

表1 “小橘灯文化之旅”——知识探索

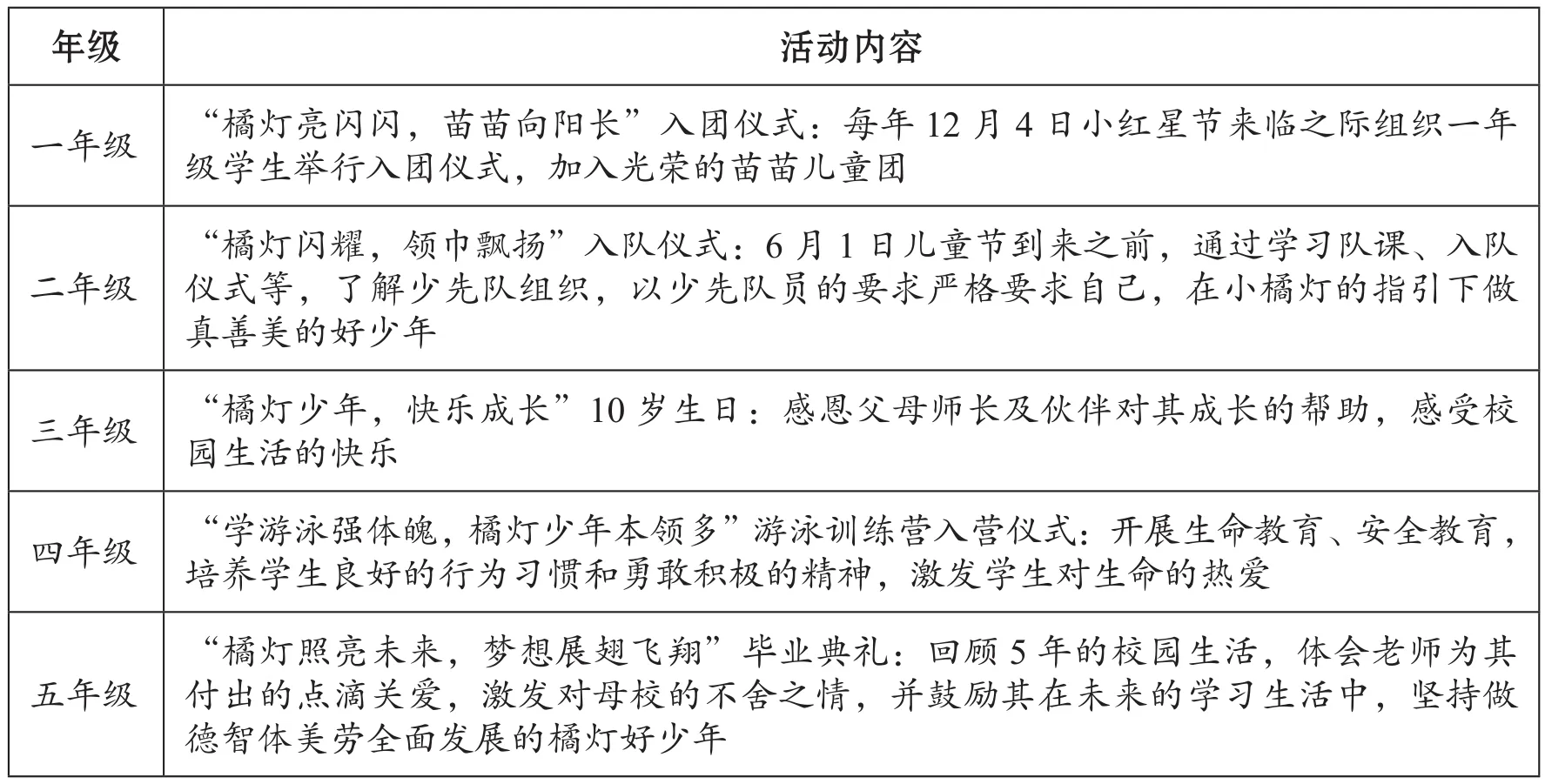

2. 仪式教育

“小橘灯文化之旅” 德育课程与少先队仪式教育相结合,利用五个年级段的特色仪式进一步充实丰富了“小橘灯文化之旅”的体验内容。一至五年级“小橘灯文化之旅”仪式教育的具体内容见表2。

表2 “小橘灯文化之旅”——仪式教育

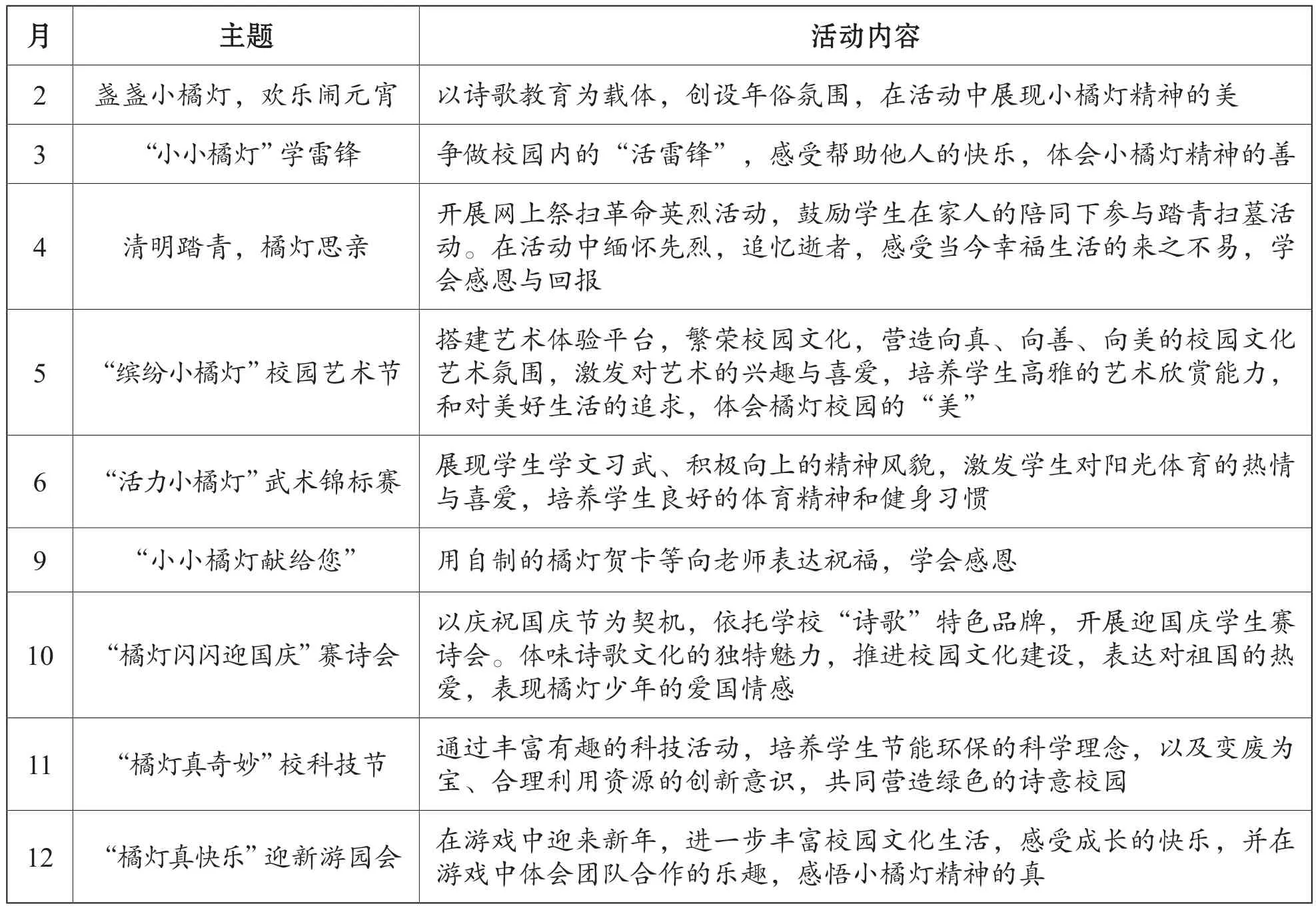

3. 活动体验

“小橘灯文化之旅”德育课程与学校每月常规的节庆活动相结合。与学校特有的校园文化活动相结合,这些浸润橘灯诗歌文化的常规活动,融合了传统节日文化特点,增强学生对小橘灯精神真善美的实践体验,鼓励队员追梦、圆梦。具体内容见表3。

三、课程的评价方式

与传统的终结性学业评价方式不同,校本德育课程的评价注重的是过程性评价。其目的是培养学生形成良好的行为品德、情感态度及提高综合能力。因此“小橘灯文化之旅”德育课程的评价原则为“重过程轻结果,重激励轻评定,重创新轻守成”。

第一,重过程轻结果。评价内容上关注学生活动的参与过程。学生的活动能力各有差异,行为表现也各不相同。学生参与积极性是其评价的主要内容,而非活动的成果。

第二,重激励轻评定。课程的评价作用在于激励学生的活动积极性,而不在于对学生的活动能力进行“贴标签”。在“认识小橘灯”环节,要求二年级的学生能自己画出“小橘灯”,但是学生的绘画能力各有不同,评价时应从学生体验的过程入手,多一些激励与赞美,激发他们对“小橘灯”的喜爱之情。

第三,重创新轻守成。主要关注学生参与活动的自主创新的表现。学生的活动不应局限于教师布置的任务,而应是更多地表现为自我需求。如在了解“小橘灯”设计涵义时,仅单纯地背出小橘灯的设计涵义,对学生来说意义不大,如在教师或者小讲解员的介绍后,自己了解、认识、探究小橘灯的设计理念与涵义,并能用自己的语言为家人、小伙伴介绍小橘灯的设计理念。这就实现了德育教育的育人目的。

表3 “小橘灯文化之旅”——活动体验

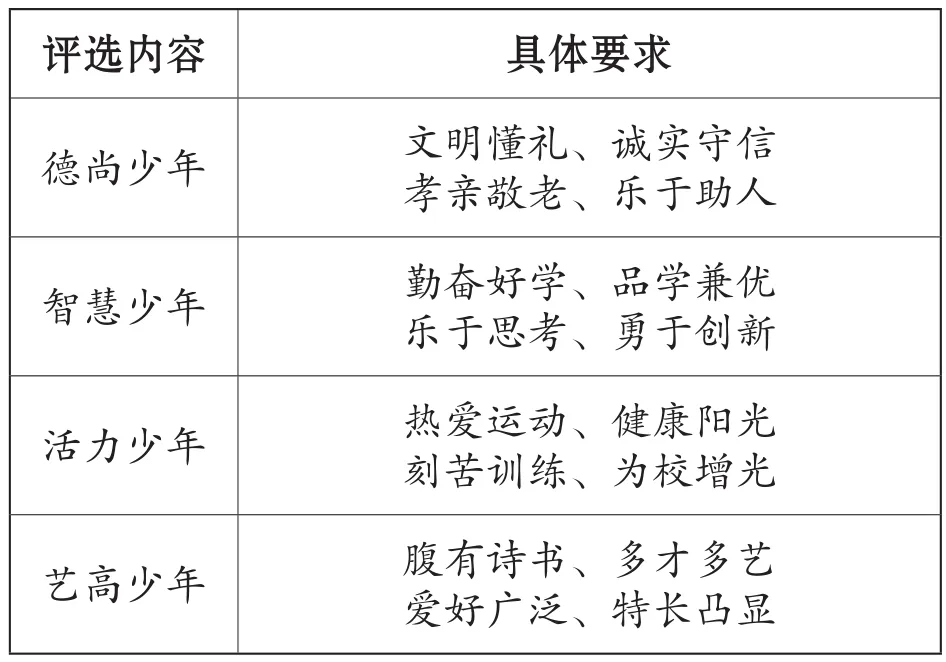

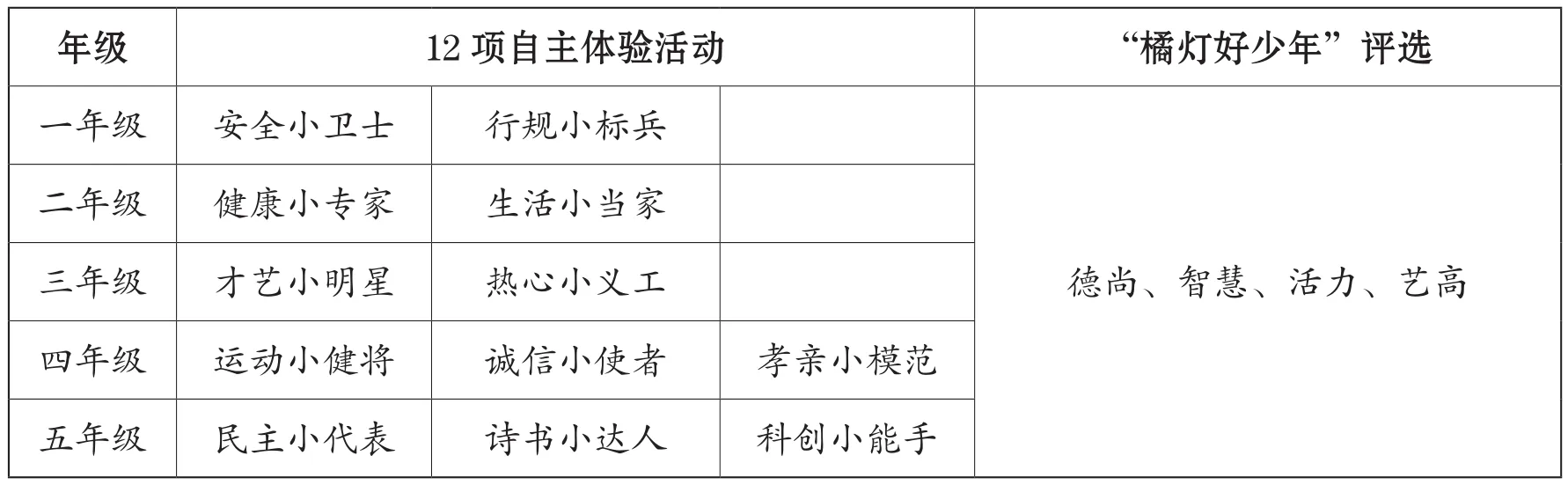

在评价过程中,根据学生的年龄特点、实际需求、社会的关注点,学校还制定了“橘灯好少年”的评选标准,评选出“德尚、智慧、活力、艺高” 好少年(见表4),展现了队员们的自主自动能力和小主人的风采。设计了与学生橘灯文化相匹配的橘灯好少年12项自主体验活动(见表5),推出“小橘灯文化之旅小护照”,记录每个学生每学期所有的课程学习和参与的12项自主体验活动,在课程学习与体验活动过程中开展有效过程性评价,促进学生核心素养的培育。

表4 杭一小学“橘灯好少年”评选标准

四、取得的成效

“小橘灯文化之旅” 校本德育课程作为一张闪亮的名片,诠释着“用心灵点亮诗灯,让生活充满诗意”的目标追求,培育、润泽每一位 “有梦有特长”的橘灯少年和“有爱有专长”的诗意教师。

表5 “橘灯好少年”自主体验活动

(一)构建了综合素养培育的有效载体

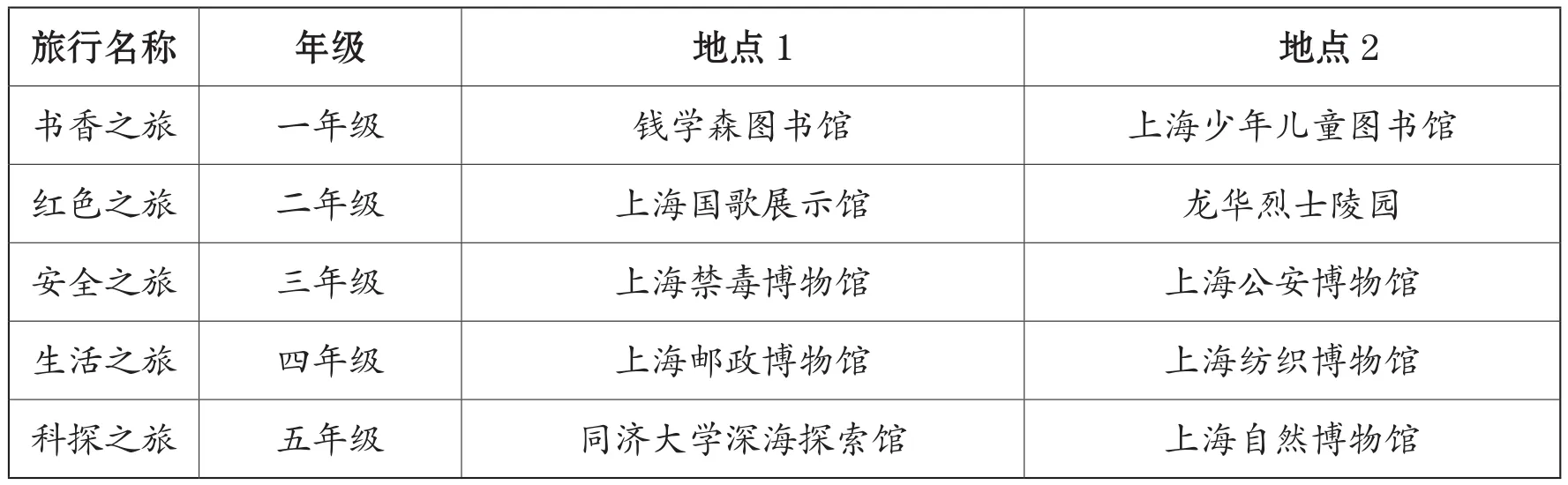

以“小橘灯文化之旅”为载体的校本德育课程的实施,从广度和深度上为学生多元素养的养成提供可靠的抓手,再加上与之配套的实践体验活动,构建了学生综合素养培育的有效载体。通过课程的实施来提高学生的人文素养,厚实文化底蕴,增强民族自信心和自豪感。目前,学校制定的新一轮三年规划中正进一步研究“橘灯”诗歌文化蕴含的德育课程资源,将“小橘灯文化之旅”德育课程与博物馆课程紧密结合,使文化之旅有新的旅程,注入新的内涵。具体内容见表6。

表6 “小橘灯文化之旅”——博物馆新旅程

(二)提升了学生的人文底蕴

台湾诗人余光中说过:“一个人可以不是诗人,但生活中一定要有诗意。” “小橘灯文化之旅”德育课程的开发与实践,使诗歌成为学生学习生活的一部分。学校以“小橘灯”作为文化大使,在学校中评选“橘灯好少年”,创造性地开展各项主题活动,提高学生的人文素养,提升了学生的人文底蕴,增强了学生爱国主义精神;同时丰富了学生的情感,陶冶了学生的情操,发展了学生的良好个性,启迪了学生的智慧,促进了学生的全面和谐发展。

(三)促进教师的专业发展

通过课程的实施提升学生的综合素养,需要课堂教学的变革,需要课程的合理开发、实施和评价,而这些实践措施与能力都指向教师的专业发展。例如,在“小橘灯文化之旅”校本德育课程的开发过程中,我们通过教师的人文行走和文化研究,让教师为学校发展和校本课程的建设出谋划策,注重发动全校教师为校本德育课程献计献策。在这一过程中,教师对于课程建设的主动思考明显提升。教师在合理

()()运用校本德育课程培养学生综合素养的过程中,也在不断加深课程理解,强化课程意识,提升课程执行力、创造力。学校还从“德——诗意育人,智——诗意教学,美——诗意生活,礼——诗意仪表”四个方面开展诗意教师的评选,教师在不断地研修、成长中,增强了凝聚力,提升了文化认同,促进教师专业自觉的形成和专业发展水平的提高。

五、思考与讨论

通过近年来的理论研究和实践行动,我们感到学校德育课程的开发是一个复杂的过程,如何基于综合素养发展的评价标准,如何使学校的德育活动更贴近生活、更贴近学生,如何增强学校德育课程的针对性、实效性等,都是亟待解决的问题。学校将本着内容可生长,形式可延续的原则,深入推进“小橘灯文化之旅”德育课程的实践,充分整合学校、家庭、社会资源,开辟一条以“小橘灯文化之旅”课程为载体的、发展学生综合素养为目标的学生培养的新路径。