多模态MR与CT小肠造影在小肠肿瘤性疾病诊断中的应用

2018-12-27庄晓曌符莉莉李长清邢增宝蔡亲磊

庄晓曌,符莉莉,李长清,邢增宝,蔡亲磊

小肠肿瘤是指从十二指肠起到回盲瓣止的小肠肠管所发生的肿瘤。因小肠肠管解剖结构迂回冗长并相互重叠,而且在不断蠕动,故小肠肿瘤性疾病的诊断是临床医师和影像科医师面临的一大难题[1]。随着胶囊内镜的运用,使内镜检查成功地延伸到小肠。但是胶囊内镜有一定的局限性,并且有嵌顿在肠道的风险及较高的假阳性率[2]。因此,小肠病变的检查仍然大量地依赖影像学的手段。既往常采用超声和气钡双重造影进行小肠成像,但两者对检查技术要求较高,且无法提供小肠腔内外信息[3]。MR和CT均具有操作简便、成像分辨率高等特点,且能提供小肠腔内、肠壁及腔外信息[4]。相比于CT,MR检查无电离辐射,适用于不宜行CT检查的儿童及孕妇,在诊断小肠慢性疾病中具有明显优势[5]。本研究比较多模态MR与CT小肠造影在诊断小肠肿瘤性疾病中的应用价值,旨在为临床诊断提供参考。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取2016年3月—2017年3月来我院就诊的60例疑有小肠肿瘤性疾病的患者作为研究对象。纳入标准:(1)年龄18~70岁。(2)经内镜下活检或手术切除病理确诊。(3)依从性好,易耐受,愿意配合检查。排除标准:(1)有MR小肠造影检查禁忌证或对CT碘对比剂过敏者。(2)合并精神疾病及认知功能障碍者。(3)伴有明显心、肝、肾功能不全及消化道急性出血者。(4)哺乳及妊娠期妇女。全部患者中男34例,女26例,年龄18~68岁,平均(46.3±8.6)岁。本研究经医院伦理委员会同意,患者或其家属对试验方案了解并签署知情同意书。

1.2 检查前准备 检查前要求患者禁食、禁饮12 h,CT检查前12 h内进行碘过敏试验,并提前告知患者注射碘对比剂后的感觉,如患者出现不适感则及时举手示意。采用等渗甘露醇溶液作为扩张肠腔的阴性对比剂,扫描前45 min内分4次匀速口服2 000 mL的2.5%等渗甘露醇溶液,对于患有肠梗阻患者需根据具体病情适当减少或不摄入等渗甘露醇。上检查床前10 min肌内注射山莨菪碱20 mg(有禁忌证者除外),让肠腔充分扩张并减少肠道蠕动产生伪影。为减少呼吸伪影造成的图像干扰,扫描前需对患者进行严格呼吸训练[6]。

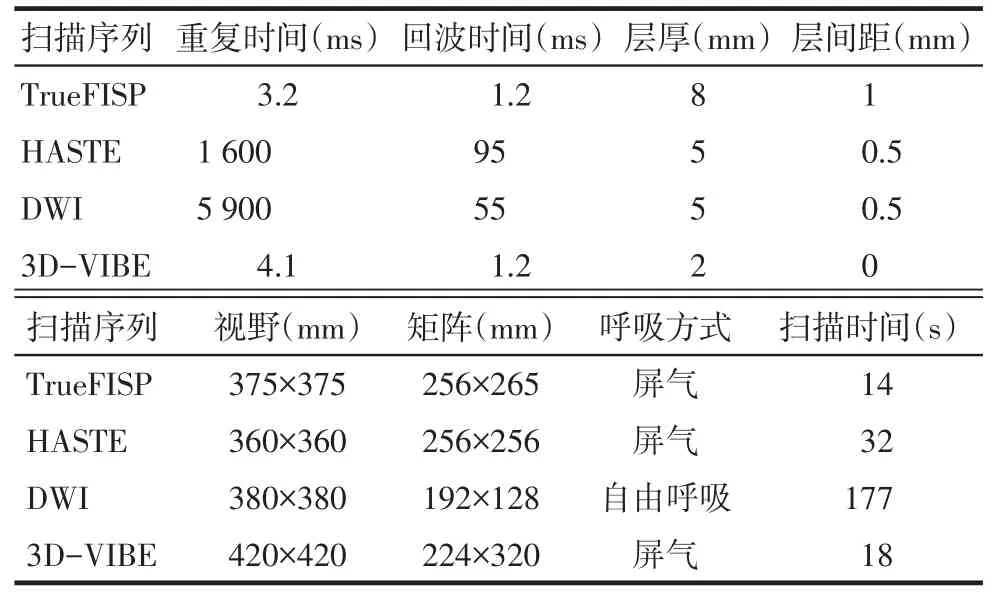

1.3 扫描参数 采用日本东芝Aquilion 64排螺旋CT机进行扫描,扫描范围为膈顶至耻骨联合下缘,具体参数设置如下:床移动速度39.37 mm/s,螺距0.984∶1,管电流200 mA,管电压120 kV,准直40 mm,层厚5 mm。门脉期及动脉期延迟时间分别为55 s、25 s,碘对比剂为350 g/L碘海醇溶液,注射流率4.0 mL/s。采用西门子verio 3.0 T MR扫描仪进行多模态MR小肠造影,扫描序列和具体参数见表1。

1.4 图像分析 由两位有资质的影像科医师共同对CT和MR图像进行阅片,从肠壁形态、病变部位(十二指肠、近段空肠、远段空肠、近段回肠、远段回肠)及累及范围进行全面判断分析。为保证诊断结果的真实与可靠,对于存在干扰伪影等质量较差的图像予以剔除,并与手术或内镜病理检查结果进行比较。

Tab.1 The multi-modality MR enterography parameters表1 多模态MR小肠造影扫描参数

1.5 统计学方法 采用SPSS 19.0软件对所得数据进行分析,以病理结果为金标准,采用McNemar检验比较CT和MR检查的敏感度、特异度、准确度。

2 结果

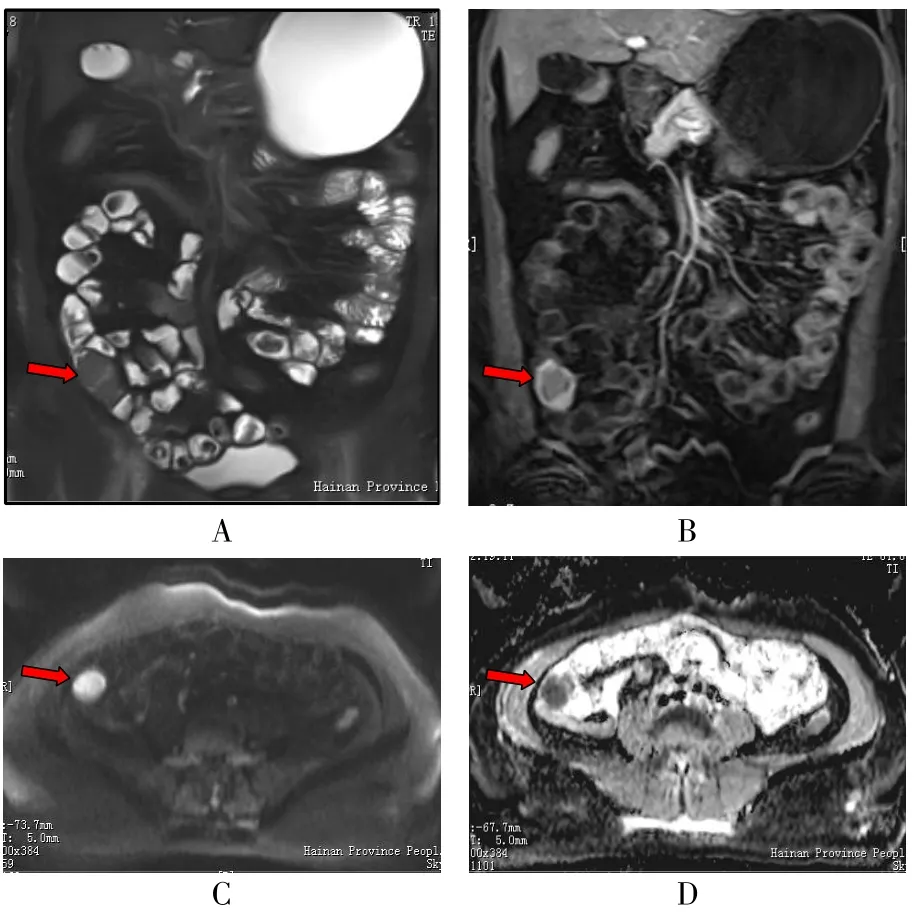

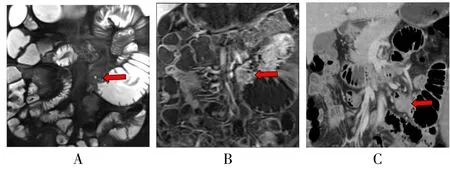

2.1 CT和MR与金标准诊断结果比较 60例患者经手术及内镜活检证实有33例(35处病灶)患者存在小肠肿瘤性病灶,包括5例腺癌、6例淋巴瘤、18例间质瘤、3例神经内分泌肿瘤、2例海绵状血管瘤及1例脂肪瘤,典型的CT和MR表现见图1、2。CT和多模态MR小肠造影均可排除27例非小肠肿瘤性疾病患者,见表2。CT和MR对小肠肿瘤性疾病诊断的敏感度、特异度、准确度见表2。

Fig.1 MRI findings of distal ileal adenocarcinoma图1 远段回肠腺癌的MRI表现

Fig.2 MRIandCTfindingsofproximalemptyintestinaladenocarcinoma图2 近段空肠腺癌的MRI及CT表现

Tab.2 Comparison of diagnostic results between CT,MR and gold standard表2 CT和MR与金标准诊断结果比较

2.2 CT和MR诊断情况比较 病理检查结果显示,35处肿瘤病灶中,位于十二指肠9处、空肠近段8处、空肠远段5处、回肠近段12处、回肠远段1处。1例空肠近段间质瘤MR和CT均出现漏诊,1例空肠远段淋巴瘤和1例回肠近段海绵状血管瘤CT出现漏诊。1例海绵状血管瘤仅在CT增强图像上清晰显现。1例十二指肠腺癌病灶在MR和CT上均可被检出,但CT难以准确显示病灶累及范围,在T2WI中病灶呈高信号,DWI上可显现恶性肿瘤边界。

3 讨论

小肠肿瘤性病变临床症状无特异性,包括腹泻、腹痛及呕吐等,部分患者可触及腹部肿块,早期诊断难度较大,极易出现漏诊和误诊[7]。近年来,小肠的影像学检查方法得以不断更新并取得重大进步。以往常采用钡餐诊断小肠疾病,但其无法显现小肠腔内及腔外图像,相比之下,以MR和CT为代表的断层扫描可清晰显示小肠腔内、肠壁及腔外情况,现已逐渐取代钡餐成为诊断小肠病变的主要检查手段[8]。然而目前对是否首选CT或MR诊断小肠疾病存在争议,主要原因体现在以下几方面[9-11]:(1)CT小肠造影需注入碘对比剂,不适用于对碘剂过敏的患者,且易造成肾功能损伤。(2)CT扫描具有电离辐射,在儿童及孕妇等人群中应用受限。(3)MR造影对软组织分辨率高,可清晰显现小肠腔内、肠壁及腔外解剖结构,但小肠检查扫描范围大,同时腔内需要良好的对比剂充盈,图像卷褶、肠道蠕动及呼吸运动等伪影易影响图像质量。MR静脉钆螯合物对比增强后病灶显现效果更佳。另外,MR可定性分析小肠肿瘤,例如T1加权含脂肪成分的小肠肿瘤或脂肪瘤均呈高信号,T2加权血管瘤可见明显高信号。

本研究比较CT与多模态MR小肠造影的效果,得到两种诊断方法对小肠各区段病变的诊断敏感度、特异度、准确度相近,表明对于小肠病变的诊断,CT与多模态MR均是理想的检查手段。有研究表明,相比于传统钡餐小肠造影对活动性克罗恩病受累肠段的检出率(65%~72%),CT(85%)和 MR(83%)的检出率更高,且更易检出肠外并发症[12]。近期研究表明,针对炎症性肠病,采用多层螺旋CT检查,能有效地提高诊断率,缩短检查时间,提高临床诊断效率[13]。亦有研究指出,对于无法屏气者和老年患者推荐采用CT进行初次检查[14]。相比于CT,MR小肠造影具有软组织及时间分辨率高、多平面成像和无电离辐射等特点。因此,一般建议选择CT作为首次检查的方法,MR小肠造影则可作为随访的检查手段。

有研究指出,使用高密度对比剂充盈肠腔或肠腔充盈不佳或病灶呈等密度情况下小肠病灶经CT扫描检查难度较大[15-16]。空肠近段间质瘤病灶呈类圆形水样密度,经CT增强扫描动脉期和静脉期均无强化,因而极易与充盈的空肠肠管混淆。相比之下,MR图像上小肠间质瘤表现为多数边界清晰,信号不均匀的肿块影,T1WI呈等信号或较低信号、T2WI呈不均匀高信号,增强扫描呈不均匀强化[17],有利于鉴别诊断。本结果中CT小肠造影漏诊1例空肠近段间质瘤,但其病灶在MR各序列图像上均可清晰显现,与上述观点一致,证实了多模态MR在诊断该类疾病上更具优势。MR检查主要通过各序列图像病灶与软组织的对比度差异观测病灶,但由于其难以显现小肠内出血造成的干扰,因而对小肠出血的诊断效果欠佳[18]。

综上所述,CT与多模态MR小肠造影均是诊断小肠肿瘤性疾病的有效方法,两者可以互相补充,对于存在碘过敏试验阳性的疑似小肠肿瘤性病变患者可以考虑采用多模态MR小肠造影进一步确诊。